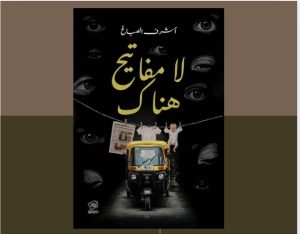

تُعلّمنا الروايات الكبرى، من دوستويفسكي إلى كامو، أن الجريمة ليست فعلًا فرديًا، بل شبكة من الفقر والعار والغيرة والصمت. ليست لعبة “من القاتل؟”، بل سؤال أكبر: “من المسؤول؟”. في جريمة في كفر عمر مصطفى، ندخل قرية صغيرة حيث الجريمة لا تقع في الظل، بل في قلب البيوت الطينية، بين الأزقة والمقابر، أمام أعين الجميع، وكأن الدماء تتحدث بصوت خافت، تهمس بما أخفي لسنين. الرواية لا تتهيأ للقارئ، بل تصدمه منذ اللحظة الأولى:

❝كانت الجثة مقطّعة، الأشلاء موزّعة، والرأس وحده يحدّق فينا بعيون زائغة، كأنها تتهمنا جميعًا.❝

الدم هنا ليس دم فرد، بل دم مجتمع كامل. كفر عمر مصطفى ليس مجرد مسرح للجريمة، بل هو بطلها. كل زاوية، كل بيت طيني، كل نميمة، كل عراف، كل شيخ، يشارك في صناعة الجريمة. القرية تعرف كل شيء وتصمت، لكنها حين تنفجر تفعل ذلك بالدم، وكأن يد القاتل وحدها ناقصة دون أيدٍ أخرى مخفية.

الجد زغلول يكشف الوجه المظلم للبيت: ❝أنا راجل كبير، وابني زي البغل، كان لازم أقطعه وآخده على مرتين للغيط… ❝

دسّ المنوم في شاي ابنه، هشّم رقبته بالفأس، وقطّعه ليحمله على دفعات. القتل ليس جنونًا محضًا، بل محاولة يائسة لحماية “شرف البيت” من ابن ساقط، سكّير، اعتدى على حفيده. النتيجة كانت أفظع: الأب الذي أراد الحماية صار قاتلًا، والبيت صار خرابًا.

عادل، القتيل، ليس بريئًا أيضًا، فهو رمز للسقوط، سكير وفاجر، يطمع في مال أبيه ويعتدي على ابنه. الجريمة لا تصنعها يد القاتل وحدها، بل ضحية تتحول هي الأخرى إلى سبب للخراب. قتله يبدو العقوبة الوحيدة الممكنة، ومع ذلك بقيت الجريمة بلا خلاص.

مراد، الشاب الذي يدرس في القاهرة، هو البراءة الممزقة:

❝رفع المحقق زوربا ذقن مراد، نظر له بقوة، قال: أبوك اعتدى عليك! لم يستطع مراد المقاومة، بكى بشدة، وارتعش جسمه كله.❝

براءة تتحول إلى جرح مفتوح، والاعتداء على جسده هو اعتداء على المستقبل كله. قتله الرمزي يوازي قتل براءة القرية كلها.

أمير وناهد وحوكة يشكلون مثلث الخيانة والسقوط. العلاقة السرية بين أمير وناهد، زوجة حوكة، تهز وهم الرجولة التقليدية. حين يسقط حوكة أرضًا، لا يسقط رجلًا فقط، بل يسقط رمز وهم السيطرة. الخيانة ليست نزوة فردية، بل زلزال يهز الجماعة.

ومنصور زوربا، الرجل الذي فقد زوجته وطفله وأنعزل بنفسه، ليس محققًا تقليديًا. هو ساخر، يبتسم في لحظات التوتر كأنه يذكّرنا بأننا نقرأ رواية بوليسية:

❝روايات الجريمة بتعلمنا إن آخر حد ممكن نتوقعه هو القاتل.❝

سخريته ليست عبثًا، بل طريقة للوصول إلى عمق الحقيقة. إنه محقق وفيلسوف، يرى أبعد من أهل القرية ويكشف أن كل بيت فيها يحمل خطيئة.

طاهر، الضابط والراوي، يعيش خيبته في الحب مع الصحفية حنين، التي رفضته وتزوجت من غيره. يكتشف أن الحب في هذا العالم لا يكتمل، كما لا تكتمل العدالة. النهاية تأتي بجثة جديدة:

❝ مقتل الصحفية حنين الشرقاوي برصاصة في قلبها، وتم العثور على جثتها في مدخل قريتها. ❝

اللغة تموج بين العامية والرمزية. ماجد سنارة يوازن بين الحوار القروي، وبين السرد المكثف بالصور البلاغية، كما في وصف الجثة أو تأملات الراوي عن الصداع والدوار. هذه الازدواجية تمنح النص صدقًا واقعيًا وقوة أدبية، تجعلنا نعيش أجواء القرية ونلتقط الرموز الكبرى. البيئة نفسها جزء من صناعة الجريمة. البيوت الطينية، المقابر، الغيطان، والفأس الذي قتل به عادل، كلها أدوات يومية تتحول إلى موت، كأن العنف جزء من نسيج الحياة الريفية حين تُكبت الرغبات ويؤجل الحساب.

بنهاية الرواية، حين يُقبض على الجد زغلول، نظن أن الحقيقة اكتملت، لكن موت حنين يثبت أن الجريمة لا تنتهي عند فرد، بل هي بنية متجددة تلد نفسها باستمرار. الرواية لا تسأل “من قتل عادل؟”، بل “لماذا تواصل القرية إنتاج القتلى؟”، سؤال أكبر من أي محقق أو قاضٍ، يظل مفتوحًا في وجه القارئ، كما تُترك عيون الجثة الأولى تحدّق بنا حتى آخر صفحة، وكأن الدم في القرية هو الحكاية نفسها، ممتد، صامت، متهم.