أولَيست الحرّيّة هي الشعر؟

أو

ثمّة أشياء تشبه القصائد؟

رنين زيدان ـ جرّوس

إن كانت للأرض جاذبية

فجاذبيّة القصيدة مجازها

وإن كان في البحر ملح

فملح الشّعر فلسفته

وإن كانت للإنسان روح

فروح القصيدة تأويلها

والويل الويل لمن لا يؤوّل، لمن يبقى ساكنًا أمام بحر القصيدة كإشارة مرور خرساء نُصبت على الشاطئ.

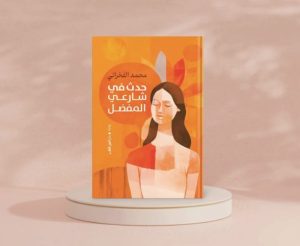

“ثمّة أشياء تشبه القصائد” يقول الشّاعر مرزوق الحلبيّ، أختار منها بشكل عشوائيّ: قلادة القرنفل مثلا/ تدلّت منها خرزة زرقاء/ شجرة صبّار في صفيحة/ حبق تُسقيه أمي بعناية…ثمّ ينهي الذي لا ينتهي بعد العديد من الصّور السّاحرة، ينهي قائلا: “ثمة أشياء أخرى تشبه القصيدة” فهل لي بأن أكملها؟

ثمة أشياء أخرى تشبه القصيدة

معصم طفلة يدور راقصًا في مضجعها

الحليب أسفل ذقن الرّضيعة

“أحبك” حين ترضع تقولها

حبل السّرّة

خاتم الزّواج

حلمنا بموتانا

أمانينا الصّغرى التي تولد في حفّاظ

أرجوحة نصبها أبي بين شجرتيْن،

وثمّة أشخاص آخرين يشبهون القصيدة.

في هذا المؤلّف الشعري، جمعني الحلبيّ بحبّي الصبيّ الأوّل في القراءة ومن ثمّ الكتابة. أغلق عليّ باب غرفة من سرير ومكتبة في حيّنا العتيق، بعض الكتب والكثير من الحلم، وفتح أبوابا عديدة من الجمال والحب والحكمة والموسيقى والفلسفة والسحر الذي اعتدت ان اجدهم في الاستعارات والمجاز والمعنى.

هكذا قضيتُ طفولتي، في مساحة ورقية لا تتعدّى الخمسة وعشرين سنتيمترا، أرمي البنانير على صفحات الكتب بين المفردات، أختار لي قصيدةً متينة أعلّق أرجوحتي عليها وألعب الغمّيضة خلف أثاث المعاني. فالشِّعر أقدام العصافير الخفيفة على سلك كهربائيّ فوق أسطح بيوتنا الصفراء، أعجوبة الشمس والبحر حين يشتاقان، وسراب أخضر تتعثّر به في الصّحراء.

أن تكتب الشّعر هو أن تقطف البازل من النجوم، أن تحفر في الجاذبية، أن تقع أعمق داخلك، أن تعشق المرايا، أن ترقص الفلامينغو على حساسيّتك المفرطة، أن تُبصر حين تُفقأ عيني العالم، أن تكون صوت الأبكم

أن تكتب.. هو أن تكون

مؤلّف “الطريق الى الآخرة” طريق الى بدايتنا، إلى الماضي والحنين والطفولة والعائلة. طريق تمرّ بين الحروب والأحلام والآلام والآمال والعقائد. طريق تخرج من اللغة والثورة والفلسفة. ” الطريق الى الآخرة” طريق آخر الى الآخر الذي يدقّ باب الغريب ليعود بنا اليه. كُتب من حبر الحبّ، والخذلان، من مقاومة الصراع والاستبداد، من جرح الغائبين وظلم الطغاة، من بلاد الحاكمين وإرادة شعب، من نزف البلاد وزفة العريس في زمن الحرب.

لم يعد شيء يفاجئنا، هذه مأساتنا، أنه لم يعد شيء يفاجئنا، هذا ما أقنعت كبريائي به. لكن في كل محاولة أن أسبق الشاعر إلى المعنى في قصائده، وجدته متّكئًا على حائط بيت القصيد، وفي كل محاولة أستبق فيها نهاية كل بيت في القصيدة، أجد بداية تدهشني، فأعود لأقرأ القصيدة من جديد.

عبارات مثل:

“في الكتابة يصير الوقت غزالا.. وأنا”

أو.. “ينقص الوقت ونزيد نحن”

وفي سياق اخر:

“كان أبي يوقف الزمن على كفه ويمشي هو

في آخر مرة، مشى ولم يعد”

أو مثلا: “عدينا ان تواصلي المرور في وقتنا

والوقوف هناك طويلا

كي نكون.”

ربي، ماذا أقول؟ يبقى السؤال الذي يلح علي: هل الطريق الى الآخرة هي الطريق الى هويتنا؟ الى ما هو نحن ؟ وهل هويتنا هي آخرتنا ذاتها؟ وكيف لنا ان نتحدث عن الهوية ولا نتحدث عن الأم ولغتها؟ لفتني حضور الأم بقوة بقصائد الشاعر، فمت الممكن ان تجده في قصائد كاملة أو في أبيات منفردة. لا أحبّ النمطية في الأمور، لكن الصورة النمطيّة التي تربينا عليها لجداتنا المضيافات، الكريمات، المحبات للغير، واسعات القلب، القلقات على بيوت الجيران، الطيبات والقويات، هي صورة نمطية أعشقها، فهي كل ما أتذكره عن جدتيّ.

يصور الشاعر الأم بصورة راقية تليق بها، فلها الدور الرئيس في تعليمه الأمر الأهم، وهو الحقيقة، وفي كتابته للشعر، فيذكر ” لو ان أمي لم تدربني وأنا أحبو على قول الحقيقة لما كتبت الشعر كما اكتب الآن”. مقطع قصير لكنه شديد العمق. فالأم هي التي زرعت فيه القيم والبحث عن الحقيقة واتّباعها ولولا لم يحصل ذلك لما استطاع ان يكتب الشعر، حيث انه يؤكد ان الأخير ليس امرا جماليا، بل انه بوح صادق من داخلنا ورسالة هامة في قول الحقيقة. الام في هذا الحال هي نقطة البداية لهوية الشاعر والمصدر الذي يستمد منه حقيقة العالم، فهي التي تعلمنا ما هو الخطأ وما هو الصحيح ونصبح صادقين لصدقها.

في سياق اخر في قصيدة ” مجاز من كلمتين” نجد فكرة فلسفية عن الحياة وتعقيداتها وعن دور الام في تسهيلها لأبنائها وجعلها متاحة ولذيذة كفاكهة الرمان، رغم مصاعب الحياة وعلقمها. فكما جاء في القصيدة:

الحياة رمّان

تفرطه أمي لنا

حبّة حبّة”

يشبه الشاعر الحياة بالرمان، معقدة، مركبة، لكنها حلوة خاصة ان والدته هي التي تعبّد طرقَها وتجعل منها دربا سلسة، فهي التي تفرط حبات الرمان لأبنائها وتقدمها لهم دون ان تحصل هي على حبة، وماذا نريد أجمل من مشهد التضحية هذا وحرمان الذات من أجل أن ينعم أطفالها بأحسن شروط الحياة.

يتجلى دور الأمان في أكثر من موضع وقصيدة، فهل من الممكن ان نغفو دون الإحساس بالاطمئنان كما جاء في قصيدة ” حكايات امي”:

امي

وسائدها المطرزة

تنام عليها احلامي وتغفو.

هذه المساحة التي تطرزها الام لطفلها بيديها تجعل منه طفلا امنا متفائلا، قادرا على النوم والحلم، ومن منا لا يعرف ماذا تفعل الاحلام فينا. لا يبخل الشاعر في التشديد على سخاء والدته باعتنائها لهم والتفاني من اجلهم، حتى في سن راشدة كما جاء في ” نقرات على زجاج النافذة”، في بيتها الأخير، فكلما زارها الشاعر في منزلها حثته على النوم واعتنت به كأنه تلميذ في مقاعد الدراسة، فيعترف:

امي

كلما بتّ في بيتها،

دقت زجاج النافذة كأني تلميذ تحثه أن ينام

أو كأني صحفيّ يتدرب على الآلة الكاتبة

تراقب سريري

كي لا تخونني الاغطية

تمارس والدته عادة الأمهات الجميلة في مراقبه أطفالها اثناء نومهم، سلوك صغير تتأمّل به طفلها وتتأمل حياتها كلها لتقف مندهشة أمام الأعجوبة النائمة في السرير، سلوك يجمع المشاعر والأفكار، وتراجع به طفولتها وتبحث عن الصفات التي تتشابك هي فيها مع طفلها، او زوجها او اخيها، في طريقة نومه، عند اغلاق عينيه، في طيّ رجله او وضع يده تحت الوسادة. هذه اللحظات التي تلتقي بها الام مع اشخاص تحبهم من خلال طفلها هي لحظات آسرة، وهذا السلوك الفخور يدل على المحبة والتواصل مع الحياة.

لا تقتصر هذه القصيدة على حب الأم لابنها وقلقها عليه، ولا بقية القصائد، حيث يهتم الشاعر بالتأكيد ان الانسان القادر على حب اطفاله بهذه الطريقة، هو انسان قادر على محبة الغير، فالمحبة رياضة القلب، فكلما أحببنا أكثر، اتسع القلب اكثر.

نشهد في القصائد حب الأم لمساعدة الجيران والصديقات والغرباء، اولاد يمرون بساحة منزلها، كل من يطرق بابها تطرق هي باب قلبه وتبعث فيه الراحة والسعادة، فتزرع الورود للمارة، تُجبر خاطر الصديقات، ولا تردَّ بائعا خائبا، فتشتري منه ما ليست بحاجة له، كي لا تكسر خاطره.

ليست التضحية فقط ما يعكسه لنا الشاعر في قصائده، بل دور الام في توفير الإحساس بالأمان لأطفالها. ففي قصيدة ” مواجهات أولى مع الوقت” تأخذ الام دور الحارسة لطفلها في يوم ميلاده، فتكون هي الوسيطة مع عالم الغيب كي يحموا الغائبين مصيره، فيقول:

لو لم اقف هناك أمام كل الوجوه

المصوبة نحوي

وانا اطفئ خمس شمعات ملونة

وامي تصلي للغائبين وراء الوانهم

ان يحموا التاج على راسي

لما بلغت الخامسة..

يقف الطفل في مناسبته السعيدة في يوم ميلاده خائفا، لكن وجود الأم بشكل مكثف ودعواتها له وعبورها إلى عالم الغيب كي تطلب له الحماية هو ما اعطى الطفل إحساسا بالنضوج، فلولا دور الأم بالشفاعة له في الحياة، لما بلغ الخامسة.

خاطئ من يظن أن محبة الأم وتضحيتها نابع من ضعف أو وهن، بل من قوة وإدراك ينبع، فهي ذاتها ” إذا جاءتها امرأة كسيرة اعطتها قلبها وقالت: قاتلي به”، وهي ذاتها التي تطعم حارة كاملة في الاعراس، وهي التي” تجبر خاطر المارين في وقتها فيلتئم الوقت” ـــ كما جاء على لسان الشاعر، وهي ذاتها المرأة القائدة المعتمدة على ذاتها التي “تغزل الحياة بإصبعها

ولا تنتظر أحدا”

وهي ذاتها التي تصنع الحظ، تصنع الحياة والظروف ولا تشكو سوء الحظ، فكما جاء في حكايات أمي: ” أمي لا تشكو الحظ/ صنعته أطباقا طائرة ملونة تحلق في كل بيت”. في هذا البيت نشهد تأثير الأم على طفلها الصغير، تلك القوة والإصرار والعزيمة والتفاؤل قادر على أن يشعر بهم الطفل وأن يراهم كأنهم صحون طائرة ملونة، فهي تصنع من سوء الحظّ ظروفا عجيبة. نرى دور الأم كمثل أعلى وقدوة في صورة أخرى، فكما تنجذب الفراشات لدفء الضوء، ينجذب الأبناء لدفء أمهم، وكما أن الضوء هو بوصلة الفراشات، فإن الأم هي بوصلة أبنائها كما يأتي على لسان الشاعر:

أمي صلاتها فأل خير

ووجهها هالة

ونحن فراشات.

نحن أمام مشهد ميتافيزيقي، متعدٍ لطبيعة الإنسان، فيرى الطفل والدته قديسة ذات هالة، وهم الفراشات الذين يتبعونها كالتلاميذ. نشهد صورة إلهية للأم في شعر مرزوق الحلبي، فهي القديسة والوسيطة، والتي تتفوق على الدُعاة، فيقول:

” أمي لم تنتظر الدُعاة

سبقتهم”

وفي قصيدة ” أنبياء يجرجرون أقدامهم ” فكلّ الملائكة والأنبياء والقديسين تقاعسوا عن دورهم في إنقاذ العالم من المآسي، وحدها أمه، التي وضعها في مقام العاليين من قديسين وأنبياء، بشكل صريح، وحدها التي لا تزال على عهدها، تداوي غيرها، وتساعدهم بمحبة وتفانٍ. لا شك ان هذه المرتبة التي منحها لأمه ستضعه في موضع النقد والتهام، من مثلنا يعشق توجيه أصابع الاتهام حين ننقر على زر القديسين والدعاة والوسيطين والالهة؟ لكن كل هذا لا يهم الشاعر، ” كل ما يهمني الآن الا يقترب الوباء من بيت أمي، باقي الأمور تفاصيل” ـ يعترف في قصيدة ” محاولات لاحتواء الكورونا”.

واتساءل.. كيف كان من الممكن ان أمرّ بالقراءة من هذه القصائد والمعاني دون أ ن اتوقف وأحلل، وأشعر وأفكر وقرر أن أشارككم للدفء والقوة والسعادة والحزن والجمال والفلسفة في هذه القصائد.

سأنهي مداخلتي هذه بفلسفية جبرانية جميلة ينهي بها الشاعر قصيدة “حكايات أمي” التي هي من خمسين بيت، فيقول:

أمي التي لا تكتب اسمها

كتبتني

وقالت أنت حرّ

هنا تبرز عظمة الأم مرة أخرى، فبالرغم من عدم قدرتها على كتابة اسمها استطاعت أن تجعل منه أفضل نسخة من ذاته حين كتبته، ثم حررته من قيود الأمومة والسلطة والتملك. تتجسد في هذا البيت حكمة جبران خليل جبران من كتاب النبي “أبناؤكم ليسوا لكم، أبناؤكم أبناء الحياة المشتاقة إلى ذاتها”، فإن الأهلَ جسور لعبور أبنائهم الى العالم، ومن مسؤوليتهم رعايتهم وتمكينهم بالاستقلال.

وكي نفهم هذه الفلسفة ونطبقها يجب علينا ان نتمتع بالوعي والادراك أن المحبة ليست استحواذا، بل هي الحرية والحياة والتجربة، لكن الأم التي لا تعرف كتابة اسمها كانت قادرة على فهم هذه الحكمة وتطبيقها.

لنعترف أن التملك أسهل علينا من إطلاق العنان، وأن الأنانية أسهل من التضحية، لأنهما عملان لا يتطلبان مجهودا، وإنما التضحية والتنازل عمّن نحب، يحتم علينا التعالي على أنفسنا وتحرير من نحب من حبل مسرّتنا ومسيرتنا نحن، ليبدؤوا هم بمسيرتهم أحرارا.

أليست الحريّة هي الحب؟

أوليست الحريّة هي الشعر؟

اقرأ أيضاً: