رضوى الأسود

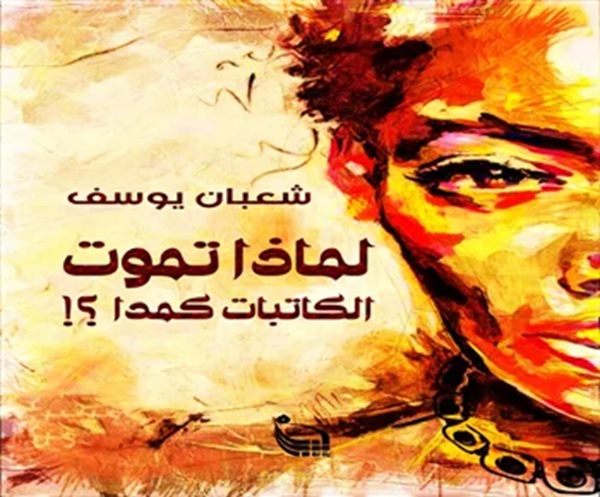

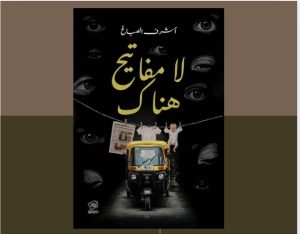

إنه العنوان الصادم الذي إختاره الكاتب والشاعر المصري شعبان يوسف لكتابه الصادر عن دار بتَّانة عام 2016، والذي هاجمه الرجال متذرعين بأن الكُتّاب الرجال أيضًا يموتون كمدًا، وكأنهم استكثروا حتى “الموت كمدًا” على الكاتبات النساء بعد أن بخسوهن حقهن فى التقدير، بل عمدوا إلى تجاهلهن فى حياتهن بكل السبل الممكنة، وغير الشريفة أحيانًا!

لم يكن إثارة الكاتب لهذا الموضوع مجرد كلامًا مرسلًا، أو حتى دفاع أعمى، ولكن كل كلمة قالها استندت على تاريخ طويل موثق لظلم بيّن تجرعته الكاتبات ليس فقط العربيات، ولكن العالميات أيضًا، لنصل إلى حقيقة أن الثقافة الإجتماعية السائدة التي تضع الرجل فى المرتبة العليا والتي دفعت المرأة ثمنها غاليًا بإعلان الحرب عليها وغض الطرف أصلاً عن وجودها وإسهاماتها الهامة في عالم الثقافة والأدب!

يتحدث الكاتب عمن احتكروا منصة “الطليعيين” في العالم، وبخاصة الإشتراكيين الذين نصبوا أنفسهم دعاة للحق والحقيقة، والفضل والفضيلة، والموالون للسلطة، ودورهم البارز في تحطيم الرموز النسائية الرائدة! كما يتحدث عن النهايات التي دفعت الكثيرات لقرار الإنتحار، والنهايات المؤسفة لأخريات إما فقدن عقلهن أو أصبن بالأمراض النفسية، أو انزوين بعيدًا، ويقول “لا توجد فروق جوهرية بين إنتحار فرجينيا وولف في مطلع الأربعينيات، وبين إنتحار عنايات الزيات في الستينيات، ودرّية شفيق في السبعينيات، وأروى صالح في التسعينيات، الفروق تكمن في التفاصيل، وفي الزمان والمكان”.

ويسوق الكاتب أمثلة يراها غيضًا من فيضٍ، كالقاصة وعالمة الرياضيات “ليلى الشربيني”، والتي نشرت خمس مجموعات قصصية، وقد حدث لها بعض الخلل النفسي لأسباب إجتماعية وسياسية، وانتهت حياتها في عزلة تامة دون أن يعرف أحد عنها شيئًا، ودون أدنى إهتمام من الحركة النقدية بكتابتها. كذلك المناضلة الطلابية “سهام صبري”، وكانت أبرز قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وتركت علامات إيجابية واسعة في جيل كامل، وانتهت حياتها باللحاق بـ “ليلى الشربيني”، و”مي زيادة” التي راحت المعاول تعمل على تحطيمها حينما بدأت كتاباتها تثير القلاقل، لينتهي بها الأمر لتموت شبه مختلة تحت عين وبصر كل الذين كانوا يحرقون البخور لجمالها ولأنوثتها ويكتبون المطولات الشعرية والنثرية في حضرتها.

أيضًا الكاتبة “أوليفيا عبد الشهيد” التي أصدرت كتابًا عام 1912 اسمه “كتاب العائلة” وهو كتاب ينطوي على نثر وشعر من إنشائها، ولا يقل عن كل ما كان يكتبه كبار الشعراء والناثرين في ذلك الوقت، ولكنها طوردت بأشكال دينية وقبلية وعائلية، فاضطرت لإنتحال اسم “الزهراء” لتستكمل به مشوارها الإبداعي في مجلة “روز اليوسف”.

و”نازك الملائكة” التي قادت الشعر العربي منذ نهاية الأربعينيات وحتى أواخر الستينيات، ولكن حاصرتها الحملات النقدية العارمة والتي ترصدت مسيرتها، وأشار الكاتب هنا إلى موقف “العقاد” في كتابه “شعراء مصر وبيئاتهم” الصادر عام 1937، والذي قَصَر فيه أمر الشعرية على الرجل، مستبعدًا بشكل قاطع قدرة المرأة على أن تكون شاعرة لأنها لا تستطيع أن تتأمل مثلما يفعل الشعراء من الرجال، وقصر عليها فن “القص” الذي كان يضعه في مرتبة متدنية جدًا مقارنة بالشعر! ويسوق الكاتب كذلك كلامًا لا يقل صدمة للشاعر “أحمد عبد المعطي حجازي” في مقال كتبه عام 1962 يصل حد تشهير وتجريس الشاعرات! وبين الحالتين ربع قرن من الزمن لم يستطع فيها الرجل “المثقف اليساري” أن يتخلى عن نبرة التعالي!

و”نبوية موسى” التي ظُلِمَت ظلمًا بينًا من مجايليها ومن الذين أتوا بعدها، بل من كاتب سيرتها الدكتور “محمد أبو الإسعاد” والذي كاد أن يصمها بالعمالة للإنجليز، رغم أن لها كتابات في غاية الثورية والوطنية، من ضمنها مسرحيتها “الفضيلة المضطهدة” والتي صدرت عام 1932. والرائدة النسائية “درية شفيق” التي اعتصمت في مبنى نقابة الصحفيين إحتجاحًا على مواد دستور 1954 من أجل إحلال حقوق النساء ومعها تسع سيدات أخريات، وأثار ذلك “طه حسين”، الذي كتب مقالًا تحت عنوان “العابثات”، أتبعه بمقال آخر بعنوان “العابثات2” في إصرار تام على هذا الوصف، وكذلك على موقفه الذي تضافرت فيه سلطته السياسية والأدبية والفكرية والذكورية الواضحة!!

وإذا كان طه حسين – المنتصر للسلطة السياسية آنذاك – إتخذ ذلك الموقف المعادي لـ “درية شفيق” ورفيقاتها في التعبير عن أنفسهن وعن حقهن الطبيعي في الإعتصام والإضراب، فلم يكن موقف بعض اليساريين أفضل منه، وخاصة على مستوى الأدب والثقافة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، صدر كتاب يضم قصصًا لكتاب كثيرين عام 1956 عن دار “النديم” وكانت دارًا “طليعية”، وضم الكتاب قصصًا لـ “يوسف السباعي” و”مصطفى محمود” و”يوسف إدريس” و”أحمد رشدي” وغيرهم، ولم ينطو على قصة واحدة لأي كاتبة من الكاتبات من أمثال “جاذبية صدقي” و”صوفي عبد الله” و”أسما حليم” و”جميلة العلايلي”، و”لطفية الزيات” وغيرهن كن وقتها ملء السمع والبصر.

وهناك الشاعر والقاص والمسرحي والمترجم “عبد الغفار مكاوي”، اصدر كتابًا بعنوان “البلد البعيد” وهوعبارة عن دراسات في كتابات “جوته” و”شيلر” و”بريخت” و”ألبير كامي” وغيرهم من مفكرين وأدباء وشعراء، ولم يتضمن الكتاب دراسة واحدة عن أديبة غربية، وكأن ثقافة وشعر وقصص وروايات الغرب من صناعة الرجل فقط! وفى المجلة الطليعية “جاليرى 68” والتي صدر عددها الأول في مايو 1968، لن تجد نصًّا قصصيًّا أو شعريًّا واحدًا لكاتبة، وكأن الساحة خلت تمامًا إلا من الذكور!

وفي كتاب “مع الرواد” للمسرحي الكبير “نعمان عاشور”، والذي ضم عددًا كبيرًا من الفنانين والكتاب والشعراء، منهم “نجيب الريحني”، و”نجيب سرور” و”محمود حسن إسماعيل” و”جورج أبيض” وغيرهم، لم يأت على ذكر اسم واحد لفنانة أو أديبة أو كاتبة! ولا نستطع أن نحسب الكاتب على جبهة اليمين بأى شكل من الأشكال، ولكنها العقلية الإستبعادية التي كانت تهيمن بشكل مباشر أو غير مباشر، وجعلت المرأة بعيدًا عن مواقع التأثير الثقافية.

وعلى الرغم من أن جميع الأمثلة تنم عن موقف إستبعادي، معادي، سلطوي، تعسفي، مستمر بإصرار شديد حتى اللحظة الآنية، إلا أن الكاتب لم يصور الأمر على أنه حربًا بين ملائكة وشياطين، ولكنه رصد تاريخي أمين للمشهد الأدبي النسائي عبر كافة الكاتبات اللاتي كان لهن حضور فاعل في القرن العشرين وحتى الآن، واللاتي تعرضن لقضية النساء في الوجود البشري والإجتماعي والسياسي والأدبي، ولكن ذلك المشهد يتم تغييبه ومطاردته والتقليل من شأنه منذ “مي زيادة” و”ملك حفني ناصف” و”عائشة التمورية”، وصولًا إلى “لطيفة الزيات” و”نجيبة العسال” و”فوزية مهران” ونوال السعداوي” و”إيمان مرسال” و”سهير المصادفة” و”أمينة زيدان” و”إيمان حميدان يونس” و”سعاد زهير” و”سلوى بكر” و”رجاء نعمة”، وغيرهن من الكاتبات اللاتي صنعن جدارية عظيمة للدفاع عن الحياة والجمال والحرية.

وليسمح لي القارىء أن استعرض مثالين يضافا لأمثلة الكاتب العديدة. “ليلى بعلبكي” التي حوربت بعد روايتها “أنا أحيا” ولوحِقَت قضائيًّا، مع نعت الرواية بكلمات من نوعية “خادشة للحياء” و”فضائحية”، على الرغم من أنه ليس بها مشهد جنسيّ واحد أو حتى وصف لقبلة، لتنعزل بعدها وتعتزل الكتابة تمامًا! و”منى جبور” التي انتحرت عام 1964 في الحادية والعشرين من عمرها، تاركة وراءها روايتين ومقالات عديدة، والتي منذ غيابها، غاب الكلام عنها وعن أعمالها.