شهاب بديوي

“من يزيد علماً يزيد ألماً”

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

إيمانًا بما قاله الأستاذ أنيس في رائعة نجيب محفوظ (ثرثرة فوق النيل) بأن: “اللي يعيش بوعيه في الزمن ده يموت من الغيظ!” بدأت كتابة هذا المقال، والبحث وراء ما إذا كانت بالفعل المنطقية، والعلم، والمعرفة قد تقود الإنسان إلى الجنون؟..

أما حيال أن يموت العاقل – أو من يعيش بوعيه كما يقول الأستاذ أنيس – غيظًا، فهو بحق ما يقاسيه العقلاء في مجتمع كمجتمعنا الذي تأسس على السرديات الكاذبة، وآمن بما جاء به آباؤه دون فحص أو تمحيص. ونتيجة توقف أعمال العقل، والاكتفاء بجهود الآباء، والانكفاء داخل بوتقة آراء ومعتقدات أجدادنا، أصاب العقل ما أصابه من الأمراض والأعراض التي شلت قدرته على التفكير والوعي. والله المستعان..

(١) استدعاء نماذج من التاريخ:

قد يكون ذكر (نيتشه) من الأمثلة الجيدة في مثل هذا الموضوع؛ فمنذ شبابه المبكر، أظهر نيتشه وعيًا مفرطًا بحدود الإنسان ومصيره. لم يكن الفيلسوف عنده مجرد باحث عن المعنى، بل كان كائنًا يحمل العالم كله في رأسه، ويرى ما لا يراه الآخرون. هذا الوعي الكثيف، الذي وصفه دوستويفسكي بأنه مرض حقيقي، هو السلاح الذي قاد نيتشه إلى مجده الفكري، ولكنه في الوقت نفسه كان البذرة التي مهّدت لانهياره.

تتبع واستقراء سير الفلاسفة بخاصة يقودنا إلى تساؤلات من نوع: ما هي العوالم القصوى للفكر التي يستطيع عقل فلسفي أن يبلغها؟ وإلى أين يمكن أن تقود دراسة الفلسفة، سواء بصورتها الأكاديمية المعلنة أو بأشكالها الحدسية؟ من أين ينبع الدافع إلى التفلسف؟ وأيّ أنماط من الفكر والتجربة يمكن أن تدفعه إلى الحافة؟

“إن الشغف الذي يحرك اندفاع الفلاسفة قد يفضي بهم إلى انفصال أثيري عن شواغل الأرض العملية، فيصيرون وقودًا لمزيد من الانجراف بعيدًا عن الحسّ المشترك وعن الحياة الجمعية. وليس هذا حصرًا على طلاب الفلسفة، بل حتى بين كبار الفلاسفة نجد فترات عاشوا فيها “خارج عقولهم”، وبعضهم – لو كانوا في زمننا – لأُخضعوا إلى تشخيصات قاطعة؛ خذ مثلًا لودفيغ فيتغنشتاين، أو بليز باسكال، أو ديفيد هيوم، أو ميشيل فوكو.”

ويرجع ذلك إلى تفسير مفاده أن العقل الفلسفي حين يسير في متاهاته القصوى، باحثًا عن سرّ الزمن واللانهاية والهوية والمطلق، ينفذ إلى عوالم غريبة، آسرة، ومقلقة في آنٍ واحد؛ عوالم تقف على الحدّ الفاصل بين الحكمة والجنون. ولعلها نفس العوالم التي تتوارى خلف أسماء مخيفة كـ”الفصام” أو “الاضطراب ثنائي القطب”.

إذن، تتلازم في أحيان كثيرة المعرفة (خاصة عند الفلاسفة والمتصوفة) بالجنون، ويتهم كثير من المفكرين – الفلاسفة بخاصة والمتصوفة – بالجنون (سقراط، نيتشه، ميشيل فوكو، الحلاج..).

ودائمًا ما نقرن نحن في حديثنا بين الإبداع والجنون! ولذلك يبدو أن هناك علاقة ترابط يحدثنا عنها نيتشه نفسه في كتابه (شروق الفجر: خواطر حول أحكام الأخلاق -١٤): “إن كل العظماء الذين لم يقاوموا الانجذاب إلى التحرر من نير أي ضرب من الأخلاق، وسعوا إلى سنّ قوانين جديدة — إذا لم يكونوا مجانين بالفعل، لم يجدوا مفرًا إلا أن يُظهروا أنفسهم كذلك، أو يتظاهروا به.” وهذا لا ينطبق على المبتكرين في الدين والسياسة فحسب، بل في كل مجال من مجالات الإبداع: حتى من جدّد في الوزن الشعري، كان عليه أن يُثبت شرعيته بالجنون!

وعن سبب كون الجنون وسيلة يمتطيها المفكرون للإعلان عن آرائهم، يقول: “أتفهم لماذا كان لا بدّ أن يكون الجنون هو الوسيلة؟ لأنه يحمل في الصوت والحضور ما هو غامض ومبهم، يشبه تقلّبات الطقس وأهوال البحر، فيستحق خشية مماثلة ومراقبة متوجسة. لأنه يبدو وهو مطبوع بعلامة انعدام الحرية المطلقة، كما التشنجات والرغوة في فم المصروع، كأنه قناع وناطق باسم إله. لأنه يوقظ في حامل الفكرة الجديدة مهابة ورهبة من نفسه بدل تأنيب الضمير، ويدفعه لأن يصير نبيًا وشهيدًا لفكرته.”

وتصديقًا لهذه الفكرة، ينقل لنا الأستاذ محمد لطفي جمعة عن “تراجم الحكماء” لأبي الحسن القفطي، أن ابن الهيثم كان قد ادّعى الجنون وهو لا يزال في البصرة – وكانت في ذاك الوقت تحت الحكم العباسي المعادي للفاطميين – كي يجد مبررًا لترك بلاده والذهاب إلى القاهرة عاصمة الفاطميين، لتحقيق حلمه الهندسي، الذي كان شبيهًا بفكرة السد العالي الذي أقيم في القرن العشرين.

وفي كتابه “التصوف الإسلامي وأثره في فنون الأدب العربي”، يتجه الدكتور قيس كاظم الجنابي إلى أن من الصوفية من ادّعى الجنون، لأن الجنون يمنح الإنسان الحرية للتعبير دون لوم من المجتمع، وهنا يستطيع الصوفي البوح بأفكاره حول الزهد والحب الإلهي التي تصل إلى حدود لا تقبلها السلطتان الدينية أو السياسية، كذلك يستطيع الصوفي نقد الواقع بشكل لا يعرّض حياته للخطر كما الحسين بن منصور الحلاج الذي أُعدم بسبب أفكاره؛ فكان الجنون نوعًا من الرفض السلبي لواقع متقلب، وإدانة خفية لمتغيرات سياسية وثقافية واجتماعية شهدها المجتمع العربي آنذاك.

يؤيد ذلك سيرة كبار الصوفية، وينقل لنا محمد حسين الشيخ في مقال له: أن أبا بكر الشبلي (تـ 334هـ-945م)، كان صديقاً وتابعاً للحلاج وشهد مأساته، وفي هذا يقول: “أنا والحلاج في شيءٍ واحد، فخلصني جنوني وأهلكه عقله”. وكان الشبلي يُشاهَد في شوارع بغداد يحرق الطعام ويمزق الملابس، فيعاتبه المارة على أفعاله فيقول: “وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برّاء مما تعبدون”.

وكثيراً ما كان يظهر الشبلي هائجاً في هيئة المجانين، متلعثماً ومردداً كلاماً ليس متزناً، ولكنه كان ينطق بالحكمة مستلهماً إياها من كلام المجانين، حتى إنّ مجنوناً كان يصيح: أنا مجنون الله، أنا مجنون الله. فسمعه الشبلي فقال:

جُننتُ على ليلى فقلتُ لهم/الحبُّ أيسرُه ما بالمجانينِ

وينقل أيضاً عن أحد أعلام الصوفية عبد القادر الجيلاني أنه: كان الجيلاني يتظاهر بالخَرَس والجنون لينفر الناس منه، ويبعدهم عنه، ولا يشغلونه عن ربه، فأقام في خرائب وصحراء بغداد نحو 25 عاماً، لا يأنس الخلق ولا يأنسونه.

ذات مرة حُمل إلى المارستان (مستشفى المجانين)، وفيه دخل في حال من أحواله حتى ظن الناس أنه مات، وأحضروا له الكفن، وفي أثناء تغسيله استفاق، حسب ما ذكر جعفر البرزنجي في كتابه “الجني الداني في ذكر نبذة من مناقب القطب الرباني”.

(٢) حدود المعرفة

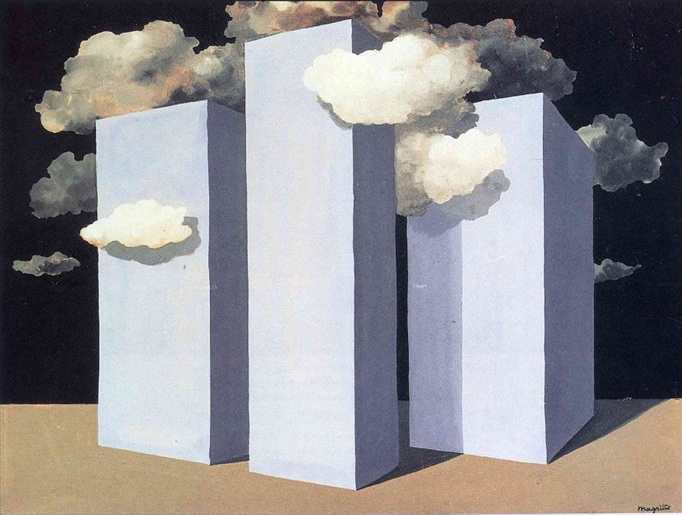

وما بين تفسير علاقة الجنون بالمعرفة، والإبداع بأنها وسيلة الهروب من الأعراف السائدة والأخلاق، وإثارة الآراء الغريبة دون تحمّل مسؤولية أو عقاب كما يفسر ذلك نيتشه، وبين كونها – المعرفة – طريقاً بالفعل قد يؤدي إلى الجنون: يجعلنا ذلك نتطرق إلى سؤالات أخرى، وهي: هل هناك حدود معرفية للعقل لا يمكنه تجاوزها؟ وما هي حدود المعرفة؟ وأين نعثر على تلك اللحظة التي ينهار فيها صرحها، لتتكشّف لنا غُربتها وما يتجاوزها؟ وماذا سنجد وراء تلك الحدود، وراء المعرفة والمعنى معاً؟

يظلّ السؤال الفلسفي عن حدود المعرفة من أعمق الأسئلة التي واجهها الفكر الإنساني: هل للعقل طاقة قصوى لا يمكن تجاوزها؟ وهل يؤدي الاصطدام بهذه الحدود إلى الجنون؟

تشير بعض الدراسات الفلسفية (مثل مقالات Foucault Studies، وكتابات حول madness and knowledge في المجلات الأكاديمية) إلى أنّ المعرفة ليست مجرد تراكم للمعلومات، بل هي بناءٌ تحكمه أنساق وحدود داخلية. وحين يحاول العقل تجاوز هذه الحدود، يدخل في منطقة ملتبسة حيث يتقاطع التفكير الفلسفي العميق مع التجربة الجنونية.

يقول ميشيل فوكو إنّ الجنون ليس نفياً للمعرفة، بل هو الآخر الذي يكشفها، ويمدّها بحدّها الذي لا تستطيع تجاوزه دون أن تنقلب إلى نقيضها. ومن هذا المنظور، يصبح الجنون بمثابة “الاختبار الأقصى للعقل”: فهو يُرغمه على مواجهة هشاشته أمام أسئلة لا نهائية تتعلق بالزمن، والهوية، واللانهاية.

إنّ الجنون يختبر المعرفة حتى أقصاها؛ لا يختبر ما هو معلوم وما يمكن أن يُعلَم فحسب، بل يختبر كذلك الكيفية التي تتحوّل بها بعض الأشياء لتُصبح معرفة. تلك إحدى قوى الجنون: أنّه يُنازع الفهم والمعنى، ويُقاوم المعرفة ذاتها. ففي قوة الجنون هذه نلتقي بآخرية المعرفة، وببناءٍ للمعرفة من خارجها. وذلك لأنّ الجنون يكشف المعرفة في سيرورات اللامعنى، ويجعل أنساقها تتساءل عن ذاتها.

ولا ينبغي لنا أن نغفل – أو نُقلِّل من شأن – الوجه الخلّاق لما يوجد خارج حدود المعرفة. ففي قوة الجنون تنبثق مطالبة بأن يُعرَف، ومطالبة بأن يتطوّر الفهم. ولتوضيح ذلك بمثال بسيط: لقد “أدرك/اكتشف/ابتكر” (أيّ لفظ يمكن أن يُفي بالغرض هنا؟) فرويد مفهوم الأنا الأعلى حين صرّح له أحد مرضاه قائلاً: «أشعر أنّ كلباً فوقي» (je sens un chien sur moi).(*)

وبهذا المعنى، يمكن القول إنّ للعقل حدوداً معرفية لا يمكنه أن يتخطّاها دون أن يدخل في صراع مع ذاته. والجنون هو العلامة القصوى على هذا الصراع: فهو ليس غياباً للمعرفة، بل حضورها في شكلٍ آخر، متمرّد، ومهتزّ، لكنه يكشف ما لا يستطيع العقل المطمئن أن يراه.

(٣) نعيم الجهل

يُثير التفكير الفلسفي سؤالًا جوهريًا حول علاقة المعرفة بالجنون، غير أنّ الوجه المقابل لا يقلُّ خطورة: هل يمكن للجهل ذاته أن يكون سبيلًا إلى الجنون؟

الجهل، في أبسط تعريفاته، هو غياب المعرفة أو الامتناع عن السعي وراءها. يبدو الجهل أحيانًا كواحةٍ خضراء في صحراء الأسئلة المحيرة، حيث يعيش الإنسان مرتاحًا من حمل الأعباء الفكرية والمعرفية. في الجهل، لا تضطرُّ إلى مواجهة قسوة الحقيقة، ولا تحتاج إلى التشكيك في القيم السائدة أو التفكير في عواقب الأفعال.

الجاهل غالبًا ما يشعر بالراحة، لأنّ الأسئلة الكبرى عن الحياة والموت، الوجود والعدم، والمصير والمعنى، لا تثير لديه قلقًا. الجهل يقدم نوعًا من الحماية النفسية، حيث يغطي على المخاوف والهموم التي قد تنتج عن فهم أعمق للأمور. وكما قال الفيلسوف أبيقور: “ما لا تعرفه لن يؤلمك”. (ما بين نعيم الجهل وجحيم الوعي – هتان المدني).

ولا تخلو الحكم الشعبية من إشارات دالة على نعيم الجهل، إذ شاع قول المتنبي:

“ذو العقل يشقى في النعيم بعقلهِ *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ”.

ولعل في هذا التعبير ما يكشف عن حقيقةٍ أن الكائن البشري، حين يحجب نفسه عن مواجهة الأسئلة الوجودية القصوى – كالموت والحرية والمصير – قد يظفر بطمأنينة نسبية، فيتجنَّب بذلك ثِقَل القلق المعرفي وما يجرُّه من اضطرابات. ولعل تجارب بعض المفكرين والشعراء، الذين بلغوا تخوم المعرفة حتى استحالت عليهم الحياة – كنيتشه والمعرّي والحلاج – دليلٌ على أن فرط الوعي قد يُفضي إلى نوع من “جحيم الفكر” لا يقل قسوةً عن الجنون ذاته.

غير أنّ الوجه الآخر للجهل يكشف عن خطورة لا تقلّ أثرًا؛ فهو حين يُطلق من عقاله ويغدو بديلاً عن النقد العقلي، يتحوّل إلى جنونٍ جماعي يجرّ المجتمعات نحو الخرافة والتعصّب والعنف. فغياب المعرفة المنهجية يفرغ الوعي من آلياته التفسيرية، فتملأ الأوهام ذلك الفراغ وتتحوّل إلى أنساق بديلة، لكنها أنساقٌ تنبني على اللامعقول، فتقود إلى صورٍ من الفوضى أشدّ خطورةً من الانهيار الفردي.

(٤) الإسلام = سقف المعرفة، ومحدودية العقل

إنّ العقل في المنظور الإسلامي ليس عقلاً مطلقًا كما هو في الفلسفة النظرية، بل هو عقلٌ مقيَّد بالوحي ومشدودٌ إلى علوّية الهداية. الفلسفة تبدأ من التأمل في الواقع الخارجي لتصل إلى العقل كمصدرٍ نهائي للحكم والمعرفة، أمّا العقل في القرآن والحديث فمبدأُه من “الفوقانية” أي من إشراق الوحي، ثم يُناط به الفهم والتعقّل والتسليم. ومن هنا كان التفريق بين “العقل الفلسفي” و”العقل الديني” ضرورةً علميةً ومنهجيةً، تحفظ لكلٍّ منهما مجاله وخصوصيته، وتدرأ الخلط الذي يقود إلى التباس التصور وضياع المعنى. وعلى هذا الأساس، فإنّ العقل في الإسلام لا يُلغى ولا يُهدر، بل يُوجَّه ويُهذَّب ليغدو وسيلةً إلى الإيمان والعمل، لا غايةً في ذاته ولا سلطانًا مطلقًا فوق حدود الشرع والوحي.

إذًا، فقد جعل الإسلام للعقل حدودًا؛ فهو مهما بلغ من الفهم والقدرة يظلُّ عاجزًا في ميادين كثيرةٍ؛ لأنّ العقل خُلِق لأشياء معيَّنةٍ ومحدَّدةٍ، وإن خرج عنها يجعل صاحبه يتيه في الظلمات ويغرق في الالتباس والتخبّط. وما أجمل قول الإمام الشاطبي: “إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًّا تنتهي إليه لا تتعدّاه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كلّ مطلوبٍ، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون.”

تتضح لنا الرؤيا أكثر من النصوص الوفيرة التي تنضح بهذا المعنى، وهو محدودية العقل في الإسلام، وقد أجاد الدكتور مجدي إبراهيم في توضيح الفارق في مقالة “العقل في الإسلام”، والتي جاء فيها: “بين العقل في الإسلام، والعقل في الفلسفة النظرية، فروقٌ تجعل الأول مختلفًا عن الثاني في كثير مما يذهب إليه. وفي مجال التفرقة بين العقل الفلسفي الذي يجعل النظر العقلي غايةً أساسية له لا يعرف لها سقفًا، وإنما يمضي مع البحث العقلي إلى درجة لا يقف عندها، ولا يعرف للطموح حدًّا حين يتعلق الأمر بالمعرفة العقلية التي تستند إلى العقل النظري المجرد، وبين العقل في الإسلام، وهو – كما قلنا – عقلٌ مُرَوَّضٌ يمضي بالمعرفة إلى أقصى ما يستطيع ثم يتوقف إذا هو عجز عن إدراك ما لا يمكن إدراكه من غيبيات، ثم يحيل إلى ما بعده، وهو مؤمن بقدراته المحدودة في هذا الميدان، والتي أصبح بها عقلاً مُرَوَّضًا على الإحالة بعد البحث والتحقيق، وهو خليقٌ من بعدُ أن يقف عند حدوده، ويكف عن طموحاته في المعرفة وكشف المغيبات، فإذا أحال إلى ما فوقه يحيل وهو راضٍ وقنوع فيوفر لصاحبه جهد البحث فيما لا طائل تحته.”

ويكمل بعد ذلك: أقول؛ بين هذا وذاك فروقٌ فارقة تجعل العقل الفلسفي غير العقل في الإسلام؛ فمن خصائص هذا العقل الأخير أنه مبطنٌ بالشرعية ومُرَوَّضٌ على الإحالة. وما كان العقل الشرعي مروضًا على الإحالة إلا لكونه عقلًا عمليًا يسلك من يهتدي به سبيلًا مختلفًا عن السبيل الذي يسلكه صاحب العقل المفرط في البحث النظري الخالص؛ فهو يحثُّ على المعرفة الجامعة بين العلم والعمل، أو بين النظر والتطبيق، أو بين الحياة الفكرية والحياة المُعاشة فعلًا في الواقع العملي.

حتى نأتي إلى زبدة القول فيما قال: ومهما كانت تطلعات العقل الطامحة إلى مزيدٍ من الوعي والاستنارة للمعارف والعلوم، فلن يؤجر المرء على الحقيقة حتى يعمل بما يعلم، ويطبق على حياته ما قد عرف في السابق، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “تعلَّموا ما شئتم أن تعلموا، ولكنكم لن تؤجروا حتى تعملوا”. وقد صدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؛ لأنه، وهو الذي لا ينطق عن هوىٍ، أدرك أن مجال التطبيق بعد المعرفة هو الذي يقدّم الأمّة، في حين يؤخرها كل التأخر تعلقها الواهم بالكلمة حين تكون ثرثرةً فارغةً من مضمون عملي؛ فالعقل في الإسلام مصبوغٌ بالصبغة العمليّة، ومصحوبٌ بالواقع التجريبي: يغيّره ويعدّل من وجوده ويجعله صالحًا للحياة الكاملة، وإذا ارتفع ارتفعت به هذه النزعة العملية والسلوكية، وإذا انتكس وانحدر انتكست وقائع الحياة التجريبية وانحدرت إلى حضيض التسفل والانحطاط.

ختامًا

إنّ إدراك محدودية العقل في الإسلام لا يعني الحطّ من قيمته أو مصادرة طاقاته، وإنما توظيفه توظيفًا رشيدًا يضمن له الاتساق مع غاية الخلق ومراد الله من عباده. فهو أداة تمييز وتبصُّرة، لكنه لا يستقلّ بالهداية ولا يُغني عن نور الوحي. وإذا كان الفلاسفة قد جعلوا العقل برهانًا نهائيًا، فإنّ الإسلام يجعله جسرًا موصلاً إلى الإيمان والعمل الصالح، حيث يلتقي النظر بالذكر، والتأمل بالطاعة، والعقل بالوحي. ومن هنا، يغدو العقل في التصور الإسلامي أمانةً ومسؤوليةً، ونعمةً إذا أُحسن توجيهها، وحجابًا إذا أُطلق بغير ضابط، إذ ليس صلاح الإنسان في إطلاق العقل من كل قيد، بل في ترشيده بنور الهداية حتى يكون عقلًا عبادةً ومعرفةً، لا عقل غفلةٍ وجدالٍ.

….

المصادر :-

١)محمد حسين الشيخ، الحب أيسره ما بالمجانين، رصيف٢٢

٢)هتان المدني، ما بين نعيم الجهل، وجحيم الوعي

٣)أبو عبدالرحمن الإدريسي، منزلة العقل في الإسلام (١)

٤)د. مجدي حسين، مقالة العقل في الإسلام

٥)بزوغ الفجر: خواطر حول أحكام الأخلاق، نيتشه.

6)Wouter kuster, The madness of philosophers

7)the philosophies of madness : an introduction- philosophical psychology