حنان ماهر

القصة القصيرة “هي كل فن قولي درامي، أي يقوم على أساس أحداث تكشف عن صراع، يحتمل أن يقع، بحيث يهب للمتلقّي -في النهاية- متعة جمالية، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود منفعة مباشرة، بمعنى أننا لا نستبعد من العمل القصصي ما يكون للمتعة الجمالية الخالصة، كما لا نستبعد ما يكون تلميحاً لا تصريحاً، وتصويراً لا تقريراً.”

كتاب “القصة تمردًا وتطورًا”

يوسف الشاروني

العنوان

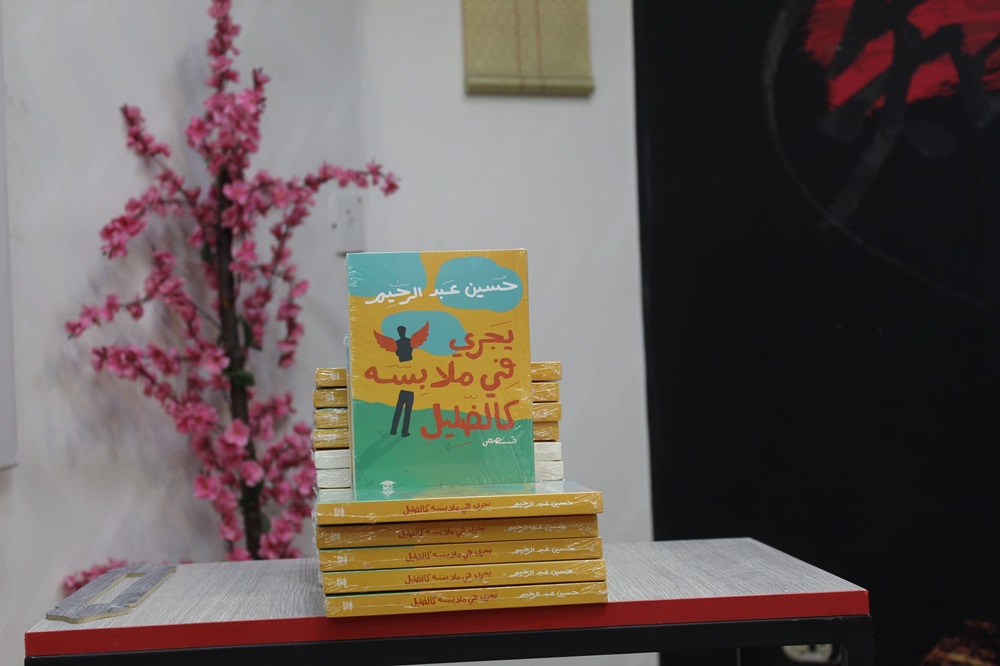

العنوان يجري في ملابسه كالضليل هو تركيب لغوي على هيئة جملة فعلية، يمثل في حد ذاته “مشهدًا سرديًا” مكثفًا. والصورة المشهدية التي يصنعها العنوان، بما تحمله من دلالة غير واقعية، تنتمي إلى خيال شعري. وهذا يوحي بأن السرد داخل المجموعة قد لا يكون واقعيًا مباشرًا، بل أقرب إلى اللغة الشعرية أو الصورة المكثفة.

الفعل يجري فعل حركة يدل على استعجال أو هروب، أما عبارة في ملابسه فتصنع صورة غير مألوفة، إذ تُمنح الملابس حيزًا مكانيًا وفضاءً واسعًا يجري داخله، بدلاً من أن تكون غطاءً ضيقًا أو حماية أو سترًا.

أما كالضليل، فالكاف للتشبيه، و”ضليل” في اللغة صيغة مبالغة من ضلَّ، أي كثير الضلال أو التيه، أو صاحب الغوايات. ويُستخدم المصطلح للإشارة إلى من ابتعد عن طريق الحق أو الصواب، أو صاحب الفساد والانحراف. والضليل كان لقبًا للشاعر امرئ القيس. وهنا ينتهي العنوان بصورة توحي بالضياع والتيه، والتشبيه بالضليل يكشف عن فقدان الاتجاهات، وذات تبحث عن معنى أو مقاس يناسبها.

هكذا نكون أمام حركة داخلية أكثر منها خارجية: جري بلا وجهة، وضياع وتيه داخل الذات أو داخل هيئة لا تتماشى مع إنسان غير مندمج في العالم. فالملابس عادة ما ترمز إلى الهوية والشكل الاجتماعي، لكن حين يتحول الإنسان إلى الجري داخل ملابسه، تكون الدلالة أنه محبوس داخلها.

العنوان نفسه يمكن أن يُقرأ كقصة قصيرة: بطل يركض داخل شيء ضيق، لكنه يتسع بالخيال ويغدو غريبًا كملابسه، في حالة فقدان أو اغتراب. وهنا يفتح على احتمالية دلالة الاغتراب الوجودي في النصوص: فالإنسان محبوس في ذاته أو هويته أو جسده أو حياته.

إنه عنوان حداثي يجذب المتلقي بفرادة تركيبه، ويجعله يتوقع نصوصًا غير معتادة، مليئة بالدلالات اللغوية والصور غير التقليدية، وحكايات لن تكون مريحة في القراءة أو مرتبة على نحو مألوف، بل عالم مرتبك وشعوري، يوضح منذ البداية مناخ الحيرة والاغتراب والقلق.

الغلاف

الغلاف غني بالرموز، ويكمل العنوان. نرى الشكل الإنساني مقطعًا إلى أجزاء: الرأس والذراعان مع جناحين، بينما الجذع منفصل عن الساقين؛ جسد ممزق ومفكك، وكأن ذات الشخص نفسها أصبحت مقطعة. وهذا يوحي بالتفرق والتشظي.

الألوان المستخدمة ـ من برتقالي وأخضر وسماوي ـ ألوان مبهجة تتناقض مع الرسم، فتخلق مفارقة بين الشكل الخارجي والجوهر الداخلي.

أما الجناحان فيدلان على الرغبة في الحرية والانفلات من القيود، أو الحلم بالسفر بعيدًا والطيران، لكن ذلك يظل مستحيلًا مع هذا الجسد المقطع.

إن تفكيك الجسد هنا يرمز إلى فقدان التماسك والاغتراب عن الذات، وكأن الإنسان يتوزع في أجزائه، غير قادر على أن يكون كيانًا واحدًا. كما أن مساحات الفراغ في الغلاف تمثل فضاءات واسعة تزيد الإحساس بالعزلة والتيه.

العنوان مكتوب باللون البرتقالي، وهو لون يدل على الدفء ويحتمل أن يشير إلى وجود مشاعر إنسانية دافئة داخل القصص، فضلًا عن كونه لونًا جذابًا. وقد كُتب العنوان من أعلى إلى أسفل، في صورة متقطعة، مما يعزز الإيحاء بالتشتت، بل يوحي أيضًا باحتمال وجود فترات زمنية مختلفة. وهناك عنوان تعييني هو كلمة “قصص”، وكأن الكاتب يقول: هذه قصص متباينة الطول والحجم والدلالة. وبهذا نجح العنوان مع الغلاف في تهيئة المتلقي للدخول إلى عالم المجموعة.

المفتتح

المفتتح يكاد يكون قصة قصيرة أو نصًا شعريًا نثريًا، يتسم بتكثيف المعنى السردي للمجموعة. فهو يرسم صورة كائن اعتزل العالم الأرضي بالصمت، وأسّس وجودًا بديلًا عبر الصعود الرمزي إلى السماء. يحضر “المنزل القديم المتهدم” كصورة للذاكرة المتكسرة، بينما فعل “إحياء الظلال” يضع الذكرى في منطقة بين الماضي والحاضر. وهكذا يصنع المفتتح دلالة تمهيدية لقراءة القصص، إذ نلمح فيه ثنائية الخراب والسمو، الصمت والكلام الداخلي، الحاضر وأشباح الماضي.

نحن إذن أمام قصص يجري في ملابسه كالضليل للكاتب حسين عبد الرحيم، الصادرة عن دار بيت الحكمة.

مبحث التداعي الحر وتيار الوعي

ببساطة، التداعي الحر تقنية نفسية وضعها سيغموند فرويد في التحليل النفسي، وفي الأدب ظهر في الشعر أولًا ثم انتقل إلى السرد. يترك النص فيه مساحةً للأفكارِ والصورِ تتلاحق بحرية، دون ترتيبٍ يقوم على سببٍ منطقي يمكن الاعتماد عليه. والآلية هنا أن الكاتب يترك نفسه للتعبير عن كل ما يخطر بباله دون رقابةٍ عقليةٍ أو منطقية، حتى لو كان الكلام متناقضًا أو مفككًا.

أما تيارُ الوعي فمصطلح نقدي وضعه ويليام جيمس في علم النفس عام ١٨٩٠، وآليته نقلُ تدفُّق الأفكار والمشاعر كما تجري في الذهن. لكنه ليس عشوائيًا مثل التداعي الحر، بل له بنية سردية تعتمد على تصوير الوعي الباطني للشخصية، ويكون وعيًا انتقائيًّا بعض الشيء، وارتبط بروايات الحداثة مثل جيمس جويس وفرجينيا وولف وغيرهما.

الفرق الأساسي أن التداعي الحر — وواضح من اسمه — انسياب لغويّ مشهدي مفتوح، بلا التزامٍ بالترابط أو بناء شخصية، وهو أداة نفسية وشعرية أساسًا. أما تيار الوعي فهُو تقنية سردية لها بناء؛ تستعمل التداعي الحر كجزءٍ منها، لكنها تُخضعه لترتيبٍ يكشف الشخصية أو الزمن أو الموقف الداخلي. التداعي الحر هو الأصل النفسي والفني الأسبق، وتيار الوعي جاء لاحقًا كتقنية سردية تستثمر التداعي الحر ضمن أدواتها. ومن هنا نفهم أن كل تيار وعي يستدعي التداعي الحر، لكن ليس كل تداعيٍ حرٍّ يكون تيار وعي.

السؤال الآن: ما الآلية التي استخدمها الكاتب في قصصه؟ سنجد أنه استخدمَ كلاهما؛ فقد اعتمد السرد عند الأستاذ حسين عبد الرحيم على التداعي الحر وتيار الوعي بوصفهما أدواتٍ تعكس توتر الذات المعاصرة بين الذاكرة والزمن، وبين الحلم والواقع. وإذا كان التداعي الحر — من حيث أصله النفسي — يقوم على انسياب الصور والذكريات دون رابط مباشر، فإن الكاتب يوظفه في القصص كآلية لكشف هشاشة الذات أمام فيض التجارب الإنسانية، ثم يحوّل هذا التداعي إلى بنية سردية أكثر إحكامًا تقارب تقنية تيار الوعي، حيث يصبح الخطاب اللغوي أداةً لتجسيد حركة الوعي الباطني للشخصية. كما طوّعهما بوصفهما أدوات جمالية ووجودية، بحيث يتخطى السرد التقليدي القائم على الحكاية المتسلسلة والشخصيات النمطية إلى فضاءٍ مفتوح على تداعيات الذاكرة والهواجس والهلوسات. النص عند الكاتب لا يُروى بقدر ما يُعاش عبر خطاب لغوي ظاهرًا غير منضبط، لكنه يكشف عن وعي مأزومٍ يبحث عن الخلاص.

مثلاً، في قصة «دخان أزرق» نقرأ:

«وكان كل ما يشغله بعد فوات كل هذه السنوات، وهو يجلس قرفصاء فوق الصخور الصلدة، كيف عبر الأصدقاء هنا عبر سواتر من حديد وغمام وضباب، وصراخ موج البحر، فيما هم يتأرجحون حتى هذه اللحظة بين الحلم والحقيقة. بلا يقين؛ لا يذكر إلا ما تركوه عليه. سيجارة تنفث دخانًا أزرق يحجب إحصاء الأعمار بين من ذهبوا ومن مكثوا. يتبادلون الذكريات في صمتٍ، بحواسٍ فاترة. تمر أطياف الأوطان في سكينة الذاكرة. من هنا مرّوا ومررنا سويًا وجلسنا على الرمال ليلًا نبعث برسائل حب وعشق لأوطان لا تعرفنا. أناسٌ يقفون طيلة الليالي متأهبين للسفر إلى بلاد الساحل الغربي. عاد ليستطلع ما مضى: طارق البرديسي ونفر من أهل “كايرو” يفتتحون “أول العرب” فجرًا. والفئران تتبادل القفز من بيتٍ إلى آخر. في «الجربين» كان يصل إلى أسماعنا صراخ الست أم الزوز، وشخرة “السبعة” مع سحب أول نفسٍ من سيجارة الروثمان.»

هذا الجزء يُجسّد بوضوح أسلوبَ التداعي الحر: تنساب وتتداعى الأفكارُ والصورُ في لحظةٍ واحدةٍ دون ترتيبٍ صارم، ويتقاطع الحاضر مع الطفولةِ والذاكرةِ الأبوية. اللغة هنا تصف من الخارج وتعكس حركةَ الوعي ذاتَه في تداعياته، وهي تنتقل بين الحلم والحقيقة والخروج والسفر والتذكُّر، في مشهدٍ أقرب إلى مونولوجٍ داخلي. ويمكن القول إن الكاتب يستخدم التداعي الحر ليُحوِّل القصص إلى مشاهد شعوريةٍ ذاتيةٍ تذوب فيها الحدود بين الخارج والداخل، بين الزمان والمكان، ليصبح النص أقرب إلى شريطٍ ذهني ينتقل إلى المتلقّي كما هو.

وفي قصة «ليال عشر» يتجاوز الكاتب حدود التداعي الحر إلى بناءٍ أقرب لتقنية تيار الوعي، أو ما يمكن أن نعتبره تداخلاً بينهما؛ إذ يغوص السرد في داخل الشخصية ويرصد تقلُّبات وعيها وأفكارها المتشابكة. نقرأ مثلاً:

«هو ليس بفاقد الذاكرة، ولا ضد مشيئة الرب. كل ما يهمه وقت خروجه كانت رأسُه تلك التي تساقط الشعر منها. له ليالٍ عشر يحاول النوم؛ ليتوقف عند سنواته الأخيرة التي انقضت في لمح البصر، وكأن أحدًا آخر غيره كان يتلبّس جسده وعقله. أما روحهُ وحواسهُ فهما يخصّانه، وهو منسجمٌ معهما يطوِّعهما كيفما يشاء.»

هنا تتوالى الصور كاستدعاءات ذهنية وتتحرك في مسارٍ يربط بين فقدان الذاكرة، وتأمل الشيخوخة، ومحاولة التوفيق بين الجسد والروح. هذه البنية تكشف كيف يُستخدم التداعي الحر داخل تيار وعي أوسع، حيث يتخذ هذا التداعي والانسياب اللغوي وظيفةً سرديةً لتجسيد الزمن النفسي للشخصية، ولإبراز قلقها الوجودي أمام فكرة الشيخوخة والانقضاء. النص بذلك يجسد لحظة مواجهة الذات في أوقاتها الأخيرة، حيث يذوب الماضي في الحاضر ويتجسد الوعي كساحةِ صراعٍ بين التذكر والنسيان.

الدلالة العامة لمزج التداعي الحر وتيار الوعي

يوظِّف الكاتب التداعي الحر وتيار الوعي ليجعلهما أداة للتعبير عن أزمة الوجود ذاتها. فالتداعي الحر يكشف عن وعي متشظٍّ غير قادر على ترتيب العالم أو بلوغ معنى متماسك للحياة، إذ تتلاحق الصور والذكريات لتدل على أن الذات غارقة في شبكة من الانفعالات والذكريات التي لا تكتمل أبدًا. بينما يتيح تيار الوعي رصد حركة الفكر والوجدان في لحظتهما الأكثر هشاشة، حيث يتقاطع الزمن الواقعي مع الزمن النفسي في نسيج واحد.

ويغدو التداعي الحر علامة على انكسار البنية التقليدية للزمن والحبكة، بما يعكس قناعة ضمنية بأن الوجود لا يُقرأ إلا عبر شظايا وومضات، رابطها الأساسي هو توتر الذات. أمّا تيار الوعي، حين يوظَّف بمهارة، فإنه يمنح هذا التشتت دلالة عميقة، فيتحول السرد إلى تعبير عن الوعي الفردي كفضاء وجودي يحمل داخله القلق والاغتراب والبحث عن المعنى.

وهكذا يصبح حضور هاتين التقنيتين في القصص مجازًا للوجود الإنساني نفسه: وجود تتخلله الفجوات، وتنعكس فيه صورة الذات المترددة، بما يعكس هشاشة الإنسان أمام الزمن والموت والذاكرة. فالقصص تطرح خطابًا يُعيد صياغة تجربة الذات الإنسانية في مواجهة واقعها، كاشفة أن الحقيقة الوحيدة الممكنة هي التشظّي وعدم الاكتمال.

التداعي الحر وتيار الوعي بين تفكيك البنية الأسرية ودوامة الزمن

يُوظَّف التداعي الحر وتيار الوعي في المجموعة كأداة لتعرية البنية الأسرية وكشف سطوة الزمن.

في قصة “خمسة وستون عامًا” نقرأ:

“أنا وأشقاء طالتهم نفس السموم المهلكة، عندما بدأ أبي الهالك فرض سطوة الغشم على عالمنا كان فقيرًا عفيًّا. ذات يومٍ، أفقدني الذاكرة، دون أن يقصد. دعاني للاندفاع لأسابق الأيام عندما دفعني ببوز حذائه في رأسي. وُلِدت أشباحٌ تخاف ظلي وجهامة شقيقي الأكبر الطائش”.

يتكرر في أكثر من قصة حضور الأب كسلطة قهرية، حاضرًا بعنف أو غائبًا بإهمال. هذا الحضور يهز كيان الأسرة ويحيلها إلى مصدر ألم بدلًا من أن تكون سندًا. يظهر الأب كظلّ ثقيل، في صورة متكررة تعكس تشوّه البنية الأسرية منذ الطفولة.

وفي قصة “الأرض الواطئة” نقرأ:

“يتذكر أخاه الأصغر والأكبر من الأصغر، هم ثلاثة، خمسة، هم عشرة، ستة من الذكور وأربعة من الإناث…”.

هذا التكرار العددي للأشقاء، مع غياب أي دفء عائلي، يكشف تحوّل الأسرة من كيان للحماية إلى عبء يبدد الانتماء.

وفي قصة “رجرجة” يطل أثر غياب الأب:

“كنت أرى وحدتها في الصمت وهي تناجي القمر… الأب مسافر. وعبد الله العاجز تأخر قدومه النصف أسبوعي”.

غياب الأب يترك الأسرة في حالة عجز، ما يفتح الباب لتصدعات الذات، فتظهر الشخصيات وحيدة هشّة.

وفي قصة “واحد بورسعيد” يتداعى وعي الراوي بين صور الأب والأجداد وذكريات الطفولة:

“هل ترى أباك المعلّق بين السماء والأرض.. طرقته منذ أن كنت في السابعة من عمري”.

التداعي هنا يكشف هشاشة العلاقة مع الأب، إذ يتحول من مرجعية أمان إلى صورة معلّقة، شبح يثقل الذاكرة. وبذلك يصبح التداعي الحر وسيلة لفضح التمزق الأسري، إذ لا تمنح الروابط يقينًا، بل تفتح جروحًا متجددة.

أما الزمن، فيظهر بالنسبة للأسرة كدوامة تلف وعي الشخصيات. فهو لا يسير في خط مستقيم بل يتكرر ويُسترجَع بلا نهاية.

في قصة “عمر الحمزاوي” نقرأ:

“أنا مازلت جالسًا أرقب الكبائن البعيدة على الضفة الأخرى من كورنيش العجوزة، أمام مسرح البالون. فجأة.. دوّى صراخ. كنت أنا فوق الجسر المؤدِّي لساقية الصاوي.. عن أي الأشياء ستكتب؟ عن أي نفْسٍ، وعن أي روح، وعن المسيرة والمسار والمنتهى؟ هل هناك نهاية لهذه الرحلة الطويلة؟ ثمة محطات عديدة متناقضة في سيرة حياتك أيها الجوزائي المتردد. جئتُ، لا أعلم من أين. ابن أي زمنٍ أنت؟ أين ولدت؟ وكيف كانت الرحلة؟ تحمل غيوم “عيسى الدباغ” ضبابي الملامح. شاردًا ترقب أنفاسك ولا تدرك مكنونها ولا تجلياتها، ولكنك تسعى في الأرض، منذ المهد. طفولة وصبًا وشبابًا ورجولة. عبرتَ منتصف العمر وما زلت متناقضًا ولكنك تعي ما تريد، دائخ أنت تترنح. أمك هناك وأبوك وأشقاؤك وشقيقاتك المرضى. بل هناك مئات المرضى يرقدون في عنابر مستشفى أحمد ماهر في باب الخلق”.

هذا النص مثال واضح على دائرية الزمن: “دائخ أنت تترنح” بما يوحي بوعي أسير دورته.

وفي قصة “ليال عشر” يتجسد الزمن النفسي عبر تيار الوعي حين يستعيد السارد سنواته الماضية:

“سنواته الأخيرة انقضت في لمح البصر وكأن أحدًا آخر غيره هو من كان يتلبّس جسده وعقله”.

اشتباك الشخصية مع وعيها يوضح طبيعة الزمن كحركة دائرية؛ فالحاضر لا ينفصل عن الماضي، بل يستعيده باستمرار. هكذا يكشف تيار الوعي أن الزمن في معظم القصص متشظٍّ ومكسر، يحاصر الشخصيات ويجعل تكرار الذكريات بمثابة سجن وجودي له أثر نفسي عميق يترسّب داخل الوعي.

ومن هنا تتضح الدلالة العميقة للتداعي الحر وتيار الوعي: إنهما يكشفان أن الأسرة زمن محطَّم، وأن الزمن النفسي للأسرة ممزق، فكلاهما ينساب في وعي الشخصية كقوة قاهرة تفرض عليها التشتت واللا يقين. وبذلك يشكّل الكاتب رؤية سردية تعكس مأزق الإنسان في علاقته بالبيت والزمن، حيث يتحولان إلى آلام متداخلة في وعي لا ينقطع.

في قصة “خمسة وستون عامًا” يتنقل النص بين الطفولة وبغداد وصور الأب والأشقاء في حركة غير مرتبة، مما يجعل الزمن أشبه بمرآة تعكس ذهن السارد. لا يوجد تسلسل واقعي، وهذا التفكيك للزمن من سمات التداعي الحر الذي يهدم “الزمن الموضوعي” ليبني بديلًا عنه “زمن الوعي”.

حساسية لغة السرد

تقوم تجربة الكاتب السردية على لغةٍ عالية الحساسية تكشف عن علاقةٍ متوترة بين الداخل والخارج، وتعكس تشظّي الذات. هذه اللغة أداة للتعبير ووسيلة للقبض على اللحظة الهاربة؛ فالسرد يكتب في شكلٍ انسيابيٍّ، متعثّرٍ أحيانًا، يتتبع حركةَ الذهن والهواجس والذاكرة والهشاشة.

تمتد حساسيةُ لغةِ السرد هنا إلى البناء السردي ذاته عبر الآلية؛ فلا يجد المتلقّي في القصص خطًّا زمنيًا أو حبكةً منضبطة لأنها تُروى عبر تيار وعي يتنقّل بين الحاضر والذاكرة والخيال بلا فواصلٍ واضحة. ونلمس ذلك في معظم قصص المجموعة، إذ يسرد الكاتب على لسان الشخصية بكل حرية. في قصة «واحد بورسعيد» يوظف الكاتب هذه الآلية ليشكّل منها نسيج السرد؛ تتوالى العبارات في انتقالاتٍ مفاجئة من الحاضر إلى الماضي دون رابط ظاهر:

«واضح إن العمر اتسرق… هل ترى أباك المعلّق بين السماء والأرض… طرَقته منذ أن كان في السابعة من عمري… اجترّ محطات عمري الفائت في دوائر وحلقات متصلة ومنفصلة».

هنا يندفع الراوي من إحساسٍ فجائيّ بالزمن الضائع إلى صورة الأب المعلّق، ثم إلى استدعاء الطفولة ومسار الطريق، في تتابعٍ يحكمه التداعي النفسي والذاكرة. هذا التشتت في خطاب اللغة السردية يمنح النص دلالةً أوسع تمثلت في إدراك الوجود ذاته كرحلةٍ لا تنفصل فيها اللحظة الراهنة عن أثر الطفولة وعبء الأجداد؛ وهكذا تصبح تقنية التداعي الحر وسيلةً فنية ودلالية للكشف عن هذا الوعي.

ونلمس تجسّدَ حساسية اللغة في التقاط التفاصيل الصغيرة التي تتحول إلى نقاطٍ تستدعي ذاكرةَ المكان والزمان، نقرأ:

«رائحة قمائن الطوب تفحّ أدخنةً سوداء تطوف في هالاتٍ من رماد. تخترق حواسي؛ فتشممها عنوةً لتحيلني إلى أزمنةٍ وأحداثٍ وأمكنةٍ وعيشٍ لم يكن هنيئًا.»

تعمل اللغة هنا كجهاز استقبالٍ مكثّف للحواس، حيث يتحوّل السرد إلى خطابٍ شعوري يمزج بين الماضي والحاضر ويكسر خطية الزمن.

وفي «ليال عشر» ينساب صوتُ الشخصية عبر جدلٍ داخلي بين المرآة والجسد والذاكرة، بلغةٍ مشحونةٍ بالحسية والهواجس:

«هو لا يكترث كثيرًا بعمره المنقضي في نفَسٍ واحد لاهث، بملامح لا تتغير… كثيرًا ما يظنّ أنه خُلِق من زمنٍ بعيد وعاش في عصورٍ شتّى.»

تستدعي اللغة هنا متتاليًا الصور والذكريات والأزمنة في جملٍ متلاحقةٍ، بلا فواصلٍ واضحةٍ بين الفكر والذكرى والهواجس.

أما في «خمسة وستون عامًا» فيتكثّف السرد عبر صورٍ حسّيةٍ قاسيةٍ تنبثق من وعيٍ مأزوم: «دعاني للاندفاع لأسابق الأيام. عندما دفعني ببوز حذيه في رأسي، وُلدت أشباحٌ تخاف ظلي.» تنقل اللغة الحسية أثرَ الصدمة فتتحوّل إلى خطابٍ ذهني متقطع، مما يقرّب النص من البوح الداخلي أكثر منه إلى السرد التقليدي.

لذلك يعتمد الكاتب على لغة الحواس في تشكيل مسارات السرد؛ فتكون الرائحة والصوت واللمس محفزاتٍ للذاكرة ونموّ السرد. هذا ما يمنح نصوصه تميّزها، إذ تتشابك مستويات الإدراك مع تفاصيل الواقع فتتحوّل الكتابة إلى فعل اكتشافٍ للذات.

لغة المجموعة ذات حساسيةٍ عالية، وتبدأ من العنوان إلى متن القصص. هذه الحساسية تمتد إلى كل آليات السرد والخطاب: يتعامل الكاتب مع اللغة كأنها كائنٌ حيّ، يلتقط بها أدقّ وأرقّ التفاصيل ويحوّلها إلى صورٍ مشهديةٍ مشحونة بالدلالة. تُفهم هذه الحساسية على أنها عاطفةٌ وجدانية ووعي لغويٍّ يجعل للنصوص دلالاتٍ لا يكتشفها المتلقّي إلّا عبر هذه اللغة المشحونة.

تُقَرِّب هذه اللغةُ التي تميل إلى التقاط الهشاشة والتفاصيل الدقيقة الجملةَ القصصيةَ من إحساس الذات أو النفس أو الوعي، فتبدو الجملة كما لو كتبت من داخل الذات، ويصير للغة مشاركةٌ وجدانية في الخطاب السردي وكتابة المشهد. على سبيل المثال، في قصة «ظلال أرواح» نقرأ:

«كنت كلما تذكرتها أسمع نفس الأصوات: حفيف الرياح وهسيس الشجر وارتجاف عيدان البوص في طريقي الطويل الذي لن أنساه، والذي لا أعي حتى هذه اللحظة. هل لا يزال قائمًا؟ يخيفني الصمت المطبق ناحية المقابر؛ لا أتنفّس كيفما يجب إلا في هذا الطريق، فهو ممتدّ بطول عمري.»

هذا المقطع يظهر كيف تتحول التفاصيل الصغيرة مثل «هسيس الشجر» و«ارتجاف البوص» إلى وسائطٍ حسية للبوح، فتغدو اللغة شديدة الحساسية تجاه أي حركة تؤثر في النفس والجسد.

وفي «دائرة الرحلة» نقرأ:

«بالأمس كنت أراود الأربعين عن خاتمة الأيام. لم يتغير كثيرًا لون الشفق إلا في بلادي؛ اليوم بتُّ أضرب خمسينيتي بعنف، بلا مرار، بلا نقصان ولا لوعة. أضرب يدي لأفضَّ سماءً مهولةً حبلى بالكذب لعلها تفيض بسري. وعلاقتي برب الأرزاق، وبالعدم وبالحواس.»

هنا، وفي مواضعٍ كثيرةٍ أخرى، تصنع اللغة كائنًا من الحواس وتمنحه حياةً مستقلة، وهو ما يعكس حساسيةَ الكاتب في التقاط ما يتجاوز المادي إلى النفسي والوجودي.

تلتقطُ اللغةُ أيضًا تفاصيلَ جسديةً عاديةً فتجعل منها رموزًا لبحثٍ عن حقيقة الذات، كما في مقاطعٍ تتوقف عند رائحة الجسد أو العرق لتصبح مرايا لحالةٍ وجودية. ويوجد أيضًا هناك حساسيةٌ مشهديةٌ في صورٍ سريعة الإيقاع، كما في «يوم جديد»:

«السماء سوداء والفجر يزحف. وهو قابض على أعمدة النافذة الحديدية المزدانة بزهور بلاستيكية لعبّاد الشمس، وهالات تتشابك بأطياف شيطانية تتمدّد ببطء في سقف الغرفة لتتعاظم مع دخان السجائر العابر. شرفته تتطاير في البعيد، ترسم طفلًا باكيًا يرتدي حلةً مزركشة، يغمس أصابعه في وعاءٍ نبيتٍ أحمر. مخنوق بين إطارٍ مذهّبٍ بسترةٍ حمراء من الجوخ. الجدار يبتعد عن مرمى بصره. يتخطّى تفاصيل وجنبات شقته.»

هذه اللغة، مع مشهديتها وحساسيتها لالتقاط الجزئي والهامشي، تفكّك اللحظة إلى صورٍ قصيرةٍ متتابعةٍ تجعل القصص تقترب من لغة التداعي الحر، حيث تبدو الجمل كمضاتٍ في ذهن الشخصية تُقال كما هي.

في قصة «زينب» نقرأ:

«دعكت عيني لأراني آتيًا من البعيد، في زمنٍ ما لا أعلمه؛ يجرّني رجلٌ أسمر ينادونه أبي ويصرخون عليه… صار قيده أدنى معصمي، بقوة عصبه، بعصابية المنطوق من الكلم؛ تجلّت الملامح تشبهني، قوة مفرطة تقبض على كفيَّ وذراعي، تقيدُ رسغي وتدهسُ أصابعي التي صارت ترتجف. في نهاية ديسمبر.»

من خلال هذه الحساسية في السرد يمنح الكاتب نصوصه تفردها في تحويل تفصيلةٍ صغيرةٍ (كالأصابع، العرق، الشجرة، رنة الجرس أو الشخاليل) إلى صورٍ وجودية، ويجعل اللغة تتحرّك بإيقاعٍ يشبه إيقاعَ تحرّك النفس البشرية.

تتنوع مستوياتُ اللغة ومساراتها؛ فيكتب الكاتب لغةً شعريةً ولغةً عاميةً وأخرى بمفرداتٍ زمنيةٍ قديمةٍ مثل «حذاء الكرب» و«ولاعة رونسون سيلفر». كل هذا يتوزع على القصص بما يمنحها ثراءً في النغمات والأساليب.

الكاتب يمنح اللغةَ وجودًا مستقلًا؛ إشارةً إلى حساسيةٍ كبيرةٍ في إدراك العلاقة بين القصص ولغتها، فكأن اللغة نفسها صارت دلالةً عمّا وراء المرئي.

الموت في القصص كخلفية كبرى

الموت في هذه القصص، بمعناه المادي والمعنوي، يظهر وكأنه سلطة كبرى تفرض حضورها على الشخصيات واللغة. يأتي الموت كأفقٍ نهائي، ويتحوّل في النصوص إلى قوةٍ كاشفة تعيد ترتيب المعنى وتفتح المجال للتأمّل في الحياة والوجود؛ ويوظّفه الكاتب عبر تقنية التداعي الحر.

مثلاً، في قصة «الإرث» تواجه الشخصية الموت كحقيقةٍ تحاصر تفاصيلها اليومية وتتحوّل إلى لحظة إدراكٍ عميق ترى فيها أن كل ما يُبنى من صراعات صغيرة ينتهي في النهاية إلى العدم، ذلك في مونولوج داخلي مطوّل كأنه حوار مع الموت:

«تفرز عصارات من سمومٍ متكورةٍ في صورة بويضاتٍ سرطانيةٍ، مصبوغةٍ بدمٍ متخثر؛ تبعث روائحَ التلاشي واللاّ وضوح والعدم. تصول في شراييني وأوعيتي… لا مناص من الاستسلام أيتها الغادرة الآتية من نبوءاتٍ تُركت معلَّقةً في كتابي التليد. لعنةٌ سقطت بغتةً في حجرِ الصبي الذي كنته ذات يوم، على ما أذكر؛ تحيلني أشلاءً موزَّعةً بين أكثر من روحٍ في جسدٍ واحد، عليلٍ مشتتٌ قدراته على النهوض… تقصيري غير المقصود في تركها مشتعلةً، وهي الصبية الملاكة في طفولتي الخصبة البازغة للتو… سنيورةٌ تحترق، فيما يدور عجينٌ في ماخور، وشقيقٌ غائبٌ عن درب الخمول والانتظار.»

هنا يصبح للموت شخصيةٌ تتداخل مع الزمن، تُربك الحاضر وتجعل الشخصية تسير في ملابسها «كالضليل» بين الأزمنة والعوالم.

كذلك يظهر الموت في علاقة المكان بالشخصيات؛ فتُكتب الأحداث وكأنها تنتظر اكتمال الحكاية. المكان نفسه يتأثر بفكرة الفناء ويعيد وجوده في وعي الشخصيات. في نصوصٍ مثل «طويل الليل» و«برهان» يتجلّى ذلك بوضوح: ففي بعضها يتذكّر السارد موتَ شقيقه التوأم وظله في التل الكبير وقت قضاء خدمته العسكرية في فرقة الاستطلاع، وفي حالاتٍ أخرى يظهر أثر العملية والمرض كمدخلات لمشهد الموت المتواتر.

بهذا المعنى يقدم الكاتب الموت كشاهدٍ ووصيٍّ؛ فهو الحاضر الأكبر الذي يظل صامتًا لكنه يمتلك سيطرةً على السرد. تكشف المجموعة هذا الوعي في صورٍ متكررةٍ تجعل الشخصيات والمتلقي أمام مرآةٍ وجودية.

نقرأ في «دائرة الرحلة»:

«أنا الشحّاذ ابن النكبات والثورات والرجاء والأمل وخيبة اليقين؛ لم أعد أكترث بالصدمات، أراود السأم على مقربة من موت أبي الوشيك وموتي. ألعب في دائرة العتبات المعنونة بالهوة أو القبو.»

وفي «واحد بورسعيد» نقرأ:

«لما أتت الفرصة بعد موتك مئات المرات، تحاول تصحيح الأوضاع. صرتَ في مفارق طرق: إما أن تصعد إلى السماء، أو تهبط إلى هوةٍ سحيقة.»

يظهر الموت كظلٍ ثقيل يلازم الشخصية، كأنها تستدعيه فيصبح فكرةً للتأمّل لا مجرد نهاية. وهكذا يدفع نحو محاولة الوصول إلى المصير النهائي وتصحيح الأوضاع. وكما قال هايدغر: «الوجود نحو الموت» — أي إنّ الوعي بالموت هو ما يمنح الحياة معنىً وجوديًا.

الذاكرة بين التداعي الحر وتيار الوعي

القصص تستدعي الذاكرة وتعمل عليها كمَنبَعٍ أساسي للسرد، عبر التداعي الحر وتيار الوعي. الذاكرة هي استدعاء لأحداثٍ من الماضي في لحظات متقطعةٍ وصورٍ عابرةٍ ومقاطعٍ مشوشة تتقاطع مع حاضر الشخصية، فيصنع الكاتب مناخًا سرديًا أقرب إلى الحلم أو الوعي الباطني.

في قصةٍ مثل «أول العرب» نقرأ:

«كنتُ وحدي أنظر إلى البشر في ذهولٍ وخوف… فوق أصابعي قابضًا بقوة، فلا أعرف ولا أتبين الزمان؛ من هو هذا الرجل؟ وكيف كانت تلك الأيام؟ في أي زمنٍ كنا؟ ولماذا كان كل هذا الخوف وأنا أنظر إلى معصمه القوي القابض على رسغي بعنفٍ آمِرًا إياي بالنهوض عند الفجر، في بيتٍ ما أو بيوتٍ لم يبق منها إلا صورٌ وهالاتٌ تخايلها ذاكرتي بأطيافٍ لا تغيب عني، في صحوٍ ومنام، حتى في وجودي الآني وسط الجد والمعلم العربي في “أول العرب”…»

هذا المقطع — والقصَّة كلها — يكشفان كيف تعمل الذاكرة على تفجير السرد: الصورة الذهنية تُكتب مباشرة عبر التداعي الحر، وكأن العقل يفتح ذكرى فتخرج منها صورة ثم ينتقل فجأةً إلى ذكرى أخرى بلا رابط ظاهر، فيُظهر التداعي كحركةٍ مستمرةٍ لا تتحكم فيها الشخصية.

أما تيار الوعي فيبرز في الطريقة التي تُسرد بها هذه الذكريات، إذ تمتزج الأصوات الداخلية للشخصية مع الصور الماضية، فلا يَعلم القارئ إن كان ما يقرأه استدعاءً واقعيًا أم خيالًا. تتحوّل الذاكرة إلى مشهدٍ حاضرٍ والوعي يتماهى معها حتى تختفي الحدود بين الماضي والحاضر؛ فتتحوّل استدعاءات مثل نداء الجد عبد الرحيم إلى تجارب حاضرة، أشبه برؤى بصرية وصوتية لإعادة عيش اللحظة نفسها.

الدلالة أن الكاتب يتعامل مع الذاكرة بوصفها سجلاً يحتفظ به اللاوعي، يُعاد تشكيله لحظةً بعد لحظة. وهذا يبرز أهمية التداعي الحر كآلية سردية وبنيةٍ تحكم عمل الذاكرة في النص، بينما يكشف تيار الوعي أثر خطاب السرد على وعي الشخصية، بحيث يجد القارئ نفسه أمام كتابةٍ أشبه بمشاهدةٍ ذهنية في رأس الشخصية، ومن وراءها الكاتب.

في «واحد بورسعيد» يقطع الكاتب خط الزمن عبر حركة الذاكرة التي تستدعي طفولةً وصبًا وأسفارًا وصورًا متقطعة، فتأتي التعدادات المكثفة لأسماء الأمكنة كتتابعٍ ذهني: «واحد المنصورة، واحد بورسعيد، واحد البصراط، الجمالية، طلخا دقهلية… سوهاج، المنيا، تميدة، فاقوس، الشرقية… لِفِ البلاد يا صبية… بلد بلد…». تتابع أسماء الأمكنة بهذه الصورة آليةٌ واضحةٌ من آليات التداعي الحر؛ تتحول اللغة السردية إلى حركة عقلٍ يستحضر ما تراكم في الذاكرة.

الكتابة كوسيلة دفاع

تُوظَّف الكتابة المبنية على تيار الوعي والتداعي الحر في القصص كحيلةِ دفاعٍ نفسي. الشخصيات التي تغوص في مونولوجاتٍ داخليةٍ متصلةٍ أو متقطعةٍ مع أفكارها تمارس شكلًا من أشكال المقاومة ضد قسوة الواقع؛ فالتداعي الحر يتيح الهروب من سلطة الزمن وقسوة الحاضر عبر الرجوع إلى ذاكرةٍ طفوليةٍ أو صورٍ مشوشةٍ من الماضي. استعمل فرويد هذا الأسلوب مع بعض الحالات وأطلق عليه مفاهيم التنفيس أو تطهير العواطف: الفرد صندوق مغلقٌ وصراعاته داخله في حالة اضطرابٍ مستمر، تحركها طاقةُ هذا الصراع الداخلية.

أما تيار الوعي فيظهر كحاجزٍ يحمي الذات من مواجهة الحقيقة الصادمة وجهًا لوجه؛ فتتحوّل الكتابة عن الأفكار إلى ستارٍ يغطي هشاشة الذات. وبذلك تصبح الكتابةُ آليةً للنجاة: دفاع بتفتيت الوعي بالألم وتحويله إلى قنوات جانبية تبعده عن مركزه. وهكذا يحقق السرد وظيفةً مزدوجةً—فنية/جمالية من ناحية، ونفسية/وجودية من ناحية أخرى.

القصص تبدو جلساتِ تداعٍ وبوحٍ ومحاولات تعافٍ؛ فالشخصيات تبوح لتتفكك حالة الألم أو لتجد متنفسًا. ونجد أن معظم، بل جميعَ، قصص المجموعة تمثل بوحًا.

آليةٌ أخرى يشتغل بها الكاتب هي إلغاء الفصل بين الواقع النفسي والعالم الخارجي؛ فكل حدثٍ حاليٍ يتحول مباشرةً إلى إحساسٍ ذاتي، كما في «الأرض الواطئة». الوخز يتجلى من جديد؛ يُدوَّن في وعيٍ ولا وعيٍ في آنٍ واحد، يُرسم المشهد بحذافيره، يُصور بحواسه، ويتقوى حدسه. يجعل الكاتب من الألم الجسدي أو التفاصيل اليومية محفزًا لكتابةٍ تنقل القارئ من خارج ذات الشخصية إلى داخلها في لحظة واحدة.

التناص مع السينما بين التداعي الحر وتيار الوعي

تتبدّى في القصص نزعة سينمائية واضحة، بوصفها إحالاتٍ ثقافية وآليةً كتابية تتقاطع مع التداعي الحر وتيار الوعي. تُبنى النصوص على مونتاج سردي يحاكي القطع السينمائي؛ تتجاور اللقطات السردية كمضاتٍ متعاقبة تذكّرنا بانتقالات الكاميرا بين مشهد وآخر.

في قصة «أصوات» نقرأ:

«ورأيتني وقد أبرزت من جيبي مرآةً بلاستيكية كانت في حجم كف يد طفلةٍ بيضاء بعيونٍ سوداء؛ كانت مرسومةً في ظهر المرآة بطلة لفيلم سينمائي أبيض × أسود، ماركة تنتمي لزمنٍ مات… عصرٌ انقضى؛ كنت هنا بجسدي، وروحي في زمنٍ آخر. صفحة المرآة مصقولة، وفي باطنها فرشة شعر؛ قبضت عليها في ثوانٍ، قل لحظة، دهراً، ساعاتٍ، زمناً ما رحل أو غرب دون درايةٍ مني ولا تحكّمٍ في مساره.»

هذا التوالي السريع للصور يحاكي المونتاج السينمائي، ويؤكد أن التداعي الحر هنا يتحول إلى بناء بصري أقرب إلى اللقطة المتحركة.

في «ليال عشر» يتحول تيار الوعي إلى ما يشبه الكاميرا المحمولة في الذهن؛ فالسارد يصف تفاصيل الجسد والذاكرة والشيخوخة كما لو أنها لقطاتُ «كلوز أب» تتوالى أمام القارئ:

«كانت رأسه تلك التي تساقط الشعر منها حتى تعرّى نصفها أو كاد… له ليالٍ عشر يحاول النوم؛ ليتوقّف عند سنواته الأخيرة التي انقضت في لمح البصر.»

تكشف هذه التقنية توظيف الكاتب لحساسيةٍ سينمائية في صياغة السرد، فيجعل وعيَ الشخصية مشهدًا مرئيًا لا خطابًا داخليًا مجردًا.

دلالةُ التناص هنا أن السينما تمثل خلفيةً ثقافية للكاتب، كما في نصّ «عمر الحمزاوي»، فتتحول إلى لغةٍ بديلة تكمل دلالة السرد. فإذا كان التداعي الحر يتيح تمرير الصور بلا سببٍ ظاهر، فإن التناص السينمائي يمنح هذه الصور بنيةً مرئية تحاكي فيض اللقطات المتلاحقة على شاشةٍ ذهنية. وإذا كان تيار الوعي ينقل ارتباكَ الشخصية أمام الزمن والذاكرة، فإن البنية السينمائية تضاعف هذا الارتباك عبر القطع السريع والتلاعب بالزوايا.

في «الأرض الواطئة» نقرأ:

«الوخز يتجلّى من جديد؛ يُدوَّن في وعيه ولا وعيه في آنٍ، يرسم المشهد بحذافيره، يصوّره بحواسه، يقوى حدسه. يتخيّل ديكورات المشاهد، بمهارةٍ يخطط للديكوباج، في صورٍ ولقطاتٍ ومشاهدٍ وحوارات. هو المخرج ومؤلف النص الحيوي، هو الممثل — في الواقع والخيال، وداخل بلاتوه الحياة التي يتكرر استيلاد أشباهها.»

هكذا يصبح النص فضاءً بصريًا وذهنيًا، حيث يذوب السرد في السينما والوعي معًا.

في النهاية

تكشف مجموعة يجري في ملابسه كالضليل للأستاذ حسين عبد الرحيم عن سردٍ يعتمد على الهشاشة والحساسية الداخلية للذات، وعلى تفكيك العلاقات. الكاتب لا يكتب قصصًا بمعناها التقليدي الذي يقوم على حبكةٍ محكمة وشخصياتٍ نمطية، بقدر ما يفتح أمام المتلقّي حالةً من الجو النفسي المتوتر وصورًا وأفكارًا متشظية أقرب إلى تداعياتٍ حرة ومجالات تيار وعي.

تظهر في القصص ملامح أساسية للوعي الزمني كدوّامةٍ متكررة لا تسمح بالخلاص وتدفع الشخصيات إلى مزيدٍ من الانكسار. كما توضح المجموعة أن البنية الأسرية المفكّكة لم تعد سندًا بل تحولت عبئًا وجوديًّا يعزّز الإحساس بالعزلة. نجح الكاتب في جعل السرد حيلةً دفاعية، وفي خلق عالمٍ قصصيٍّ خاصّ به يجمع بين التجريب الشكلي والصدق النفسي؛ كتب قصصًا تقترب من حدود الشعرية في لغتها، ومن حدود الحلم/الكابوس في رؤيتها. قراءة هذه المجموعة لا تمنح المتلقّي أحداثًا متماسكة بقدر ما تضعه أمام مرايا الذات، وتجعل من النص مساحةً للتأمّل في هشاشة الكائن الإنساني وسط قسوة العالم.