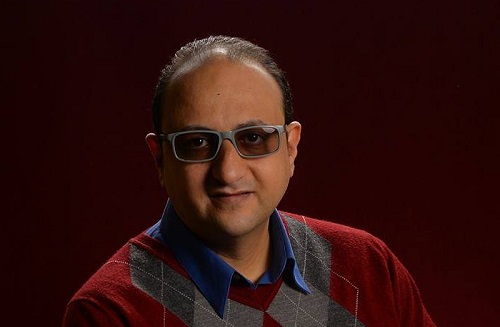

مؤمن سمير

كان مشروع النشر في هيئة قصور الثقافة المصرية الذي بدأه حسين مهران أواخر القرن الماضي يمثل بالنسبة لأمثالي -من القابعين في الأقاليم والمضروبين بداء الكتب- حلًّا معقولًا، حيث تصل الكتب لأول مرة إلى مدينتك الصغيرة، وعبر سلاسل تتجاوز العشرين، فتعود لمنزلكم آخر النهار وأنت تحمل ما يكفي لسد نهمك وتهدئة نيرانك الدائمة مرحليًّا، حتى يأتي ميعاد معرض الكتاب أو أي فرصة لنزول القاهرة.

وكان اليوم بداية الشهر حيث أسلم بائع الصحف مصروفي لثلاثين يومًا حتى (أسحب منه) طوال الأيام القادمة، عندما اقتنيتُ ديوان “قطوفها وسيوفي” لسمير درويش، أظن العام كان 1991، ولفت نظري وأنا أتصفحه أنه أكثر تميزًا في الإخراج وفي الخطوط والرسوم عن باقي كتب السلسلة، وأنه يضم شعرًا يحمل لغةً مجازية فخيمة، وإن كانت بمحاولة واضحة للانفلات تظهر في بعض الألفاظ البسيطة والموضوعات المتاحة، وفي التصريح بأسماء ثقافية مثل “حلمي سالم”، الذي كان ساعتها يمثل “كيانًا ثقافيًا” مثيرًا بالنسبة لي..

وأذكر أنه من ضمن المظاهر العفوية لمراهقة وسخونة طالب الجامعة الذي كتب الشعر العمودي لفترة، ثم التفعيلي لفترة، ثم اختار قصيدة النثر وكأنه يختار طوق النجاة الجمالي والوجودي! أنني ربطت بين تألق الكتاب وبين اسم حلمي سالم، وبدأت أُضيِّق ما بين عينيَّ وأهمهم وأنا أشفط نَفَسًَا عميقًا مليئًا بالأخشاب من السيجارة الكيلوباترا وأقول: إن ذكر هذا الشاب لحلمي بالذات ليس مجانيًّا؛ قد تربطه به صلة مباشرة وليست فنية.. تلميذه؟ إذن لهذا أوصى عليه ومن ثم ستصبح أمور مثل هذه تكئة لأن يضمن الأستاذ ولاء التلميذ، وأقصد بالولاء ألا يخرج عن دائرة تأثيره أو اختياراته الجمالية ومغامراته.. على العموم سأتابع هذا الأمر بنفسي وأضع سمير في اختبار دائم لأرى هل سيخون أستاذه وينحت ملامحه الخاصة، أم سيكسب الكبير صك خلوده على حساب هذا القادم..

ثم أسمع بعدها بسنوات، غالبًا عام 1998، أن عم “أحمد” بائع الصحف في مركز “مغاغا” يبيع كتب دار شرقيات، فأركب القطار وأسرع وأشتري كل ما وجدته، وبالصدفة كان من ضمن الكتب الأخرى ديوان “النوارس والكهرباء والدم” لسمير درويش، وهو صادر عن “كتاب إضاءة77″، يعني حلمي سالم أيضًا.. إذن فلأقرأ لأدرك هل استسلم بالكامل أم أن بذور الخروج طافحة وتُنبئ بالخير كل الخير تمامًا، مثلما قال الولد الذي كان يهتم بما حول النصوص ومنتجيها، بأخبارهم ومعاركهم.. باعتبار أنهم رحمة السماء الوحيدة له، حيث إنهم الوحيدون الذين يشبهونه، هو الخائف من العالم المتعالِي المريب والغامض غموض وحش الجبل.. وقرأت قراءتي التفتيشية تلك لأجد قصائد متراوحة بين الوعي القديم والوعي السبعيني، ثم قصائد كاملة وجملًا بعينها تنتميان إلى أمر آخر تمامًا، أمر يخص هذا الإنسان، حزنه وغربته المكانية التي وسمت روحه وسابت فيه جِلْدًا يرتعش ليُنذر بانفجاراتٍ ومحاولاتٍ لقلب الآيات والمعالم.

ثم أصدر سمير درويش ديوان “الزجاج” عام 1999عن هيئة الكتاب، وهي اختباره الأول للعبة النص الواحد الممتد طول الديوان، وكان قد أصدر ديوانًا عام 1993 بعنوان “موسيقى لعينها/ خريف لعيني” عن هيئة الكتاب كذلك، وتلاه “كأعمدة الصواري” عن هيئة قصور الثقافة 2002، وهنا أقول إن نهاية المرحلة الفنية الأولى من حياة هذا الشاعر قد أزف أوانها، مرحلة الشاعر الثمانيني الذي يصنع شعرًا ينتمي لتقنيات وسمات كتابية عامة، في جيل تكاتف -ربما بدون اتفاق- لتكون لقصيدته سمات مميزة، تخصه هو ويعرف بها وتعرف به، ليس لأن هذا يحمل تحققًا ورسمًا لطريقٍ ومسارب.. إلخ، فقط ولكن ليصنع ثقلًا موازيًا لجيل السبعينات، الصاخب، الذي يملأ المشهد شعرًا ونقدًا وحكاياتٍ ومعارك..

وسواء كنت مع الشعرية التي يقدمها أو ضدها. تراه حلقة هامة في مسيرة الشعر المصري أو حجرًا مدببًا وغريبًا في نهرها.. أنت حر. لكن كيف تتاح لك رفاهية أن تتجاهله. بالانحياز أو بالنقض أنت معه، بالطبع دون إغفال الفروق الطبيعية –بل الواجبة– بين مشروع كل شاعر وآخر في هذا الجيل أو الآخر أو عمومًا..

سمير درويش طوال هذه السنوات كان يبحث عن سمير درويش، عن الخروج والانعتاق من ذاته المثقلة بتاريخ الشعر العربي كله، إلى ذاته التي تكتشف الشعر وهي تتنفس مع السماء وسط زحام المارة. كنت أحس في دواوينه السابق ذكرها “بضراوةٍ” ما. كان يضرب في كل اتجاه. يجرب بعصبية المحب الغيور الذي كلما أمسك بطيف الحبيبة يروغ الجسد وتجاذبه ثوبها العصيِّ، وكنت لهذا أراه شاعرًا حقيقيًّا مهمومًا وقلقًا يقترفُ ويقترفُ حتى تهلَّ لحظة الخيانة الكبرى التي توجِّه الخيانات الصغيرة في نهرها، وإلى مصبٍّ لا بد أن يكون نائيًا وعصيًَّا.

جَرَّبَ القصائد القصيرة والطويلة التي تعتمد على الإصاتة والتي تلتحف بالمجاز الصادم، المتكئة على الواقع العربي وتلك التي تمتح من الاتساع الثقافي الغربي.. التي تتكئ على الذات، أو التي تدلف من العالم للذات المتثاقفة أو المباشرة.. الخ، لكن بطريقه تماثل الشاعر القديم الذي كان يجيد الكتابة في كل “الأغراض”، لهذا فكلما قابلته بالصدفة، وأهديته عملًا لي يرمي ببصره على ديوانه هو ويسألني “ما هي مساحة رضاك عن الدواوين السابقة؟”، كان يسأل نفسه في الحقيقة ويستجدي أحداقه البندولية أن تكف عن الحركة قليلًا.

وتوقف بالفعل وسافر للسعودية وقضى خمس سنواتٍ حج معها إلى الرواية لينتج فيها راويتين، أولاهما “خمس سنواتٍ رمليةٍ” المكتوبة برهافة القسوة وقتلها المستمر، أصدرها 2004، وثانيهما “طائر خفيف” عام 2006. ثم مرت بعدها في ظني أهم فترة زمنية وفنية، لأنها هي التي ستشهد إمساكه بـ”مدخله وسِكَّتَهُ هو” للتعبير وإعادة صياغة العالم على هيئة قصيدة.. المرحلة الثانية التي أراها الأنضج والأكثر ثراءً وغنًى وفخاخًا أيضًا، والتي أعلن فيها اعتماده طريقة “اليوميات”، قد يحق لنا هنا أن نستدعي إعلانات سعدي يوسف عندما صرح بأنه ليس شاعرًا وإنما “مُدَوِّن حياة”، عندما سؤل عن يومياته المتوالية والتي قد تتشابه أو تحمل فنيةً باهتة، ولكن هيهات بين كل هذا السفر والتنقل والوجوه والحيوات التي تتحول دائمًا وتكون زادًا لهذه اللعبة الشاقة والممتعة عند سعدي، وبين ظروف أي شاعر “غلبان” عندنا. يكون الأمر بالطبع أصعب، وربما تكون النتائج أكثر عمقًا وفنية كذلك، وهذا هو الرهان والامتحان الدائم. وكذلك حسمت نهائيًا تراوحاته الجمالية نحو القصيدة الخام البعيدة عن أي حذلقات شكلية واكتظاظ بلاغي ولكنها تَعِدُ –بانفتاحها على كل الفنون وأشكال التعبير وتسامحها وكونها ضد أي قطعية– في كل سطرٍ بمخابئ وكنوز، والتي تكسر أي مقدسات فنية تاريخية كانت تمنعه من طَرْق موضوعاتٍ وألعابٍ بعينها بحجة البعد عن “الفخامة” والبريق اللغوي الذي يملأ الجِلْد والملابس، وإن كان لا يدخل إلى الروح.

قصيدة لا تتخلى عن المجاز الجزئي، وإن كانت تميل نحو المجاز الكلي. قصيدة تساوي في القيمة بين المبتذل والعادي، وبين المتعالي والسامي. بين الفلسفة في أيٍ من تجلياتها وعلى أيِّ لسانٍ، وبين الحكي الصافي.. قصيدة ترى الشعر في خصلة ضائعة وسط كلام بائعي مترو الأنفاق، بالضبط كما تراها في سطوحٍ يتلوى بالشمس الحارقة. هذه المرحلة بدأت بديوان “يوميات قائد الأوركسترا” 2007 الذي صار مَعْبَرًا لاندياحٍ فنيٍ عَضَّ عليه سمير بالنواجذ.

الأنثى التي كانت مقدسة في الماضي –حتى في قصيدته هو وإنْ بدرجات- ورضيت أخيرًا أن تتحول قداستها وأسطوريتها إلى لحمٍ ودم، إلى طعامٍ ورائحةٍ وملمس. حاوَرَ درويش هذا الكائن الذي اختصر به الكون وأعاد به وعَبْرَ ثناياهُ رسَمَ كونه الخاص. عَبْرَ تفاصيل المرأة ووجوهها المتعددة وأحوالها وحالاتها وتشظيها واكتمالها ونقصها وموتها وصعودها. عبر جسدها الذي أعطى الشاعر مفاتيحه فاستنشقَ وصَفَّفَ شَعْر الكائنات جميعها، وطار بها ومعها نحو الجنة والجحيم.

أنجز في مغامرته الكبرى هذه عدة دواوين “من أجل امرأةٍ عابرة” 2009، “تصطاد الشياطين” 2011، “سأكون ليوناردو دافنشي”، “غرام افتراضي” 2012، “الرصيف الذي يحاذي البحر” 2013، “انهيارات بطيئة” 2014، “في عناق الموسيقى”، “أبيض شفاف” 2015، “مرايا نيويورك” 2016، “زاهدٌ مثل غاندي، ثائرٌ كجيفارا” 2018، “كامل الأوصاف” 2019، “يكيف جرائمه على نحوٍ رومانتيكي” 2020، “ديك الجن” 2021.. لا يفرق كثيرًا إن كان يمسكها من ثوبها أو حنجرتها أو حتى وعيها، في قصائد قصيرة يؤرخها ويحددها أو يحاذيها ثم يسكنها ويحتلها بالكلية في قصائد طويلة تحتل مشهد الديوان بالكامل..

والآن تستطيع أن تتابع شاعرًا طاوعته اللغة ومكَّنته من قدس أقداسها، سواء أكان يكتب شعرًا أو يعلق على حدث ما أو يصدر كتابًا بعنوان “دولة الملتحين” يتناول فيه تجربة جماعة الإخوان المسلمين في حكم مصر “2012- 2013”.. أو حتى يصف يوميات مرضه في المستشفى بقصائد لا تقل عذوبة عن قَصِّهِ لسيرته الذاتية التي أصدر الكتاب الأول منها بعنوان “العشر العجاف- من الهزيمة إلى النصر”، إلى أن يرتبط اسمه في السنوات الأخيرة بمشروع من أهم المشاريع الثقافية على الساحة، وهو تأسيسه ورئاسته لتحرير مجلة “ميريت الثقافية” الجامعة التي ظلت تصدر إلكترونيًّا كل شهر لفترة كبيرة، وحتى كتاب “أفول العقل العربي” عام 2023 ورواية “ليس بعيدًا عن رأس الرجل- عزيزة ويونس” عام 2024. لقد خلع سمير درويش أردية الشتاء الثقيلة فانطلق في صيفٍ دائم، يعدُ معه بكل مغامرٍ وجميل.

وختامًا، لمَّا كتب سمير مقالًا ينتقد فيه حلمي سالم ابتسمتُ، وقلتُ: كم هو ماكرٌ طول الزمان، هذا الشِعرُ.. وربما لهذا هو مغوٍ..