فريد أبو سعدة

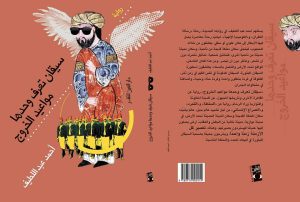

توقفت قليلاً عند العنوان “ثائرٌ مثل غاندي.. زاهدٌ كجيفارا”، وما أن قراتُ الديوان، الذي صدر مؤخرًا عن “منشورات بتانة”، حتي وجدته يقول في قصيدة “عنف العشاق”:

تستطيعُ أنْ تدلقَ ألوانًا صريحةً على البياضِ

كيْ تتشكَّلَ ملامحِي كمَا ترَاهَا

تستطيعُ أن تجعلَنِي زاهدًا مثل غاندِي

لو اكتفيتَ بالقلمِ الرصاصِ والخطوطِ المبتورةِ

أو ثائرًا كجيفارا

لو تركتَ لحيتِي نابتةً دونَ تهذيبٍ.

هذا ما قرأته في الديوان المطبوع، بينما في النسخة الالكترونية، التي تفضل بإرسالها لي، جاءت بالمفارقة كما في العنوان المطبوع، وتساءلتُ: هل النسخة الإلكترونية التي أرسلها لي هي هى التي أرسلها للناشر؟ أم أن ولع الشاعر بالمفارقات كان تاليًا، وعندما قرر أن يكون العنوان “ثائر مثل غاندي..” كان الديوان قد طبع، وأمكن للناشر بالكاد وضع العنوان المراد على الغلاف؟

الملاحظة الثانية التي استوقفتني، هي تواريخ كتابة القصائد (29 قصيدة)، إذ إنها تبدأ بـيوم 8/ 7/ 2016 وتنتهي بيوم 24/ 7/ 2017، وبعضها كُتب في يوم واحد كما في “الحياة تقريبًا” و”قرب الميدان”، وفي يوم واحد أيضًا كما في “الشَّعر الغجري” و”لأنهم أتقياء”.

ولأن الديوان مفعم بإيروتيكية حميمة، تذكِّر بديوان سعدي يوسف “إيروتيكا” والذي كتبه أيضًا خلال شهر تقريبًا، فإن ذلك يؤكد على “شعرية اليوميات” التي ميزت الكتابات الجديدة عند سعدي وعند نزيه أبو عفش والتي اجترحها سمير درويش في عدة دواوين، ولا أدري، لعل تأثير الغربة والوحدة، وغياب الوطن، هو ما يؤدي بهم إلى هذه الجرأة في كشف المستور، وكسر التابو بأشكاله المختلفة دينيًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا.

هذه، فقط، تضاريس سطح النص، ولكنها تغوي بالغوص في باطن النص، بل وتقترح المفاتيح للدخول إليه، هذه الحمى التي تنفض الشاعر ليتصيد امرأة عادية تمامًا، ويقيمها كعالم غير اعتيادي، عالم بديل عن (الوطن الغائب الحاضر)، عالم مقدس بما هو عليه من نقص، وعفوية وبساطة، وحرية كشهوة الحياة.

لم تبدأ شعرية اليوميات عند سمير درويش هنا، بل بدأت في ديوانه “يوميات قائد الاوركسترا” واستمرت في عدة دواوين “من أجل امرأةٍ عابرة” 2009، “تصطاد الشياطين” 2011، “سأكون ليوناردو دافنشي”، و”غرام افتراضي” 2013.

ولأنه يكتب الشعر بمزاج “اليوميات” كان عليه ان يتخلص من مواريث شعرية، رائجة ومهيبة، كتعاليم الكتب المقدسة، ولأن الشعر مغامرة، وطفرة الذات في تحولاتها، فهي لا تأبه بالتعاليم، كان عليه أن يكون نفسه، كان عليه أن يضع تعاليم نفسه هو، فهو الشاهد الوحيد على تحولاته، الشاهد الوحيد على القفزة من ذاته القديمة، والعارف الوحيد إلى ما يصبو اليه في ذات جديدة، نعم، كأن يضع كل كله في يومية شعرية، مسجلًا بجرأة، وواقعية، وصدق حالته في المكان والزمان، محاورًا، مازجًا بين الذات والآخر، وبينه وبين العالم المتربص بهما، شاحنًا اللحظة بالمهمش والعابر والمقتحم من الذاكرة، في مشهديه رائقة، تتكون تصويريًّا من لقطات زووم، ولا يغيب عنها الصوت كمؤثر سينوغرافي لشهوات تتنفس.

ولأنها يوميات، أو بالأحرى مذكرات شخصية، يكتبها الشاعر بضمير المتكلم/ الراوي العليم، آمنًا على خصوصيته من انكشافها للغير في حياته، ولا يتيحها لأحد في حياته، إلا لمن يثق فيه، أو يرغب في ذلك، فقد توفر فيها للذات المتكلمة أن تتعرى دون خجل، وتظهر مواقفها من الآخرين دون حرج، وبصدق جارح أحيانًا:

ربما أشاهدُ فيلمًا مترجمًا

أو مباراةَ كرةٍ

وقد أكملُ “شوقَ الدرويشِ” رغمَ أنَّني لمْ أحبَّهَا

لأنني لا أحبُّ الشمسَ التي تقفُ على رأسي (ص18)

أو يقول:

القصيدةُ -في المطلَق- ابنةُ زنَا

لأنَّهَا نبْتُ أفكارٍ محرَّمَةٍ وضلالاتٍ

ولأنَّ الشاعرَ، هذا،

محضُ سكِّيرٍ ينتشِي حتَّى منْ وحدتِهِ

يستولِدُ لغةً منْ علاقاتٍ مشبوهةٍ

وخيالاتٍ محرَّمةْ.

القصيدةُ –تلكَ- ابنةُ سفاحٍ أصلًا

لأنَّهَا تمشَّتْ في الشوارِعِ الخاليةِ من المارَّةِ

في ليلِ الشتاءِ

تحسَّسَتْ جسدَ امرأةٍ عزباءَ

وتلكَّأَتْ فوقَ نهديْهَا الصغيريْنِ

تحمَّمَتْ معَهَا بماءٍ دافئٍ

قبلَ أنْ تخرُجَ لي عاريةً

وتقولُ: اكتبْنِي (ص63)

هذا من جانب، ومن جانب آخر فلليوميات ميزة الفضول، الذي يتابع به القارئ يوميات كائن أخر، متشوقًا لمعرفة أسراره، أي أن التشويق سابق، ومستمر مع القراءة، متقلب مع الأحاسيس، بين التوقع وكسر التوقع.

لسنا هنا أمام (كتابة الجسد) فقط، كما يمكن وصف “إيروتيكا” سعدي يوسف، ولا كتابة “يوميات وطن” كما يمكن وصف يوميات نزيه أبو عفش، بل أمام قصائد كاملة، تراوح بين قصائد قصيرة شديدة التكثيف، دالة بذاتها كالأيقونة، وأخرى مقطعية طويلة، وفي كل من هذه وتلك يمكن ملاحظة العالم الخارجي، فندرك أننا (هنا والآن)، الإشارات في القصائد تجعل من اليوميات أكثر من (كتابة ذات) فقط، فهي عبر الديوان كله ترسم واقع هذا العالم وزمنه لا لتوثيق المكان والزمان، فهي في إشاراتها مختارة بعين ناقدة، ترصد الخلل والقبح في هذا العالم، برغبة في التغيير.

يقول:

لا شيءَ غيرُ اعتياديٍّ هنا سواي:

البناتُ محجباتٌ

الشمسُ واقفةٌ على رأسي

سائقُو النقلِ الثقيلِ مستهترونَ كعهدِهِمْ

ربما نائمونَ أو تحتَ تأثيرِ المخدرِ

المزلقاناتُ رابضةٌ في مداخلِ القُرى

وأكوامُ القمامةِ

والسائرون بلا هُدى

…

لا شيءَ غيرُ اعتياديٍّ هنا بالفعلِ

سألمُّ الغسيلَ من الشرفةِ بعد قليلٍ

وآكلُ طعامًا بائتًا

وأجلسُ أمامَ مروحةٍ ترْفصُ أن تلفَّ

بالفانلةِ الحمراءِ نفسِها.

يقول:

الجيرانُ لا يرتادُونَ المحلاتِ العموميَّةَ أبدًا

وليسُوا أعضَاءَ –بطبيعَةِ الحالِ- في النواِدي الاجتماعيَّةِ

ربَّمَا لأنَّهَا غاليةٌ

أوْ؛ لأنَّهُمْ يتابعُونَ الدرامَا بكثافةٍ

وغالبًا لأنَّهُمْ أتقياءُ، قريبونَ من اللهِ

لا يقترفُونَ ذنوبًا

سوَى أنَّهُمْ يتلصَّصُونَ من فرْجَاتِ الأبوابِ

والأعينِ السحريَّةِ

حبًّا في المعرفةِ، فقطْ!

ويقول:

لا أريدُ أن أكتبَ شعرًا يا أولادَ الوسخةِ

فقطْ أريدُ أن أستمتعَ بوحدتِي

وأطردَ كلَّ الذكرياتِ التي تعشِّشُ في رأسِي

حلوَهَا ومرَّهَا

بحيثُ لا أسمعُ طنينًا عميقًا كالذي أسمعُهُ الآنَ،

حينَ لا يزورُنِي النومُ في الثلثِ الأخيرِ.

الطنينُ الذي هو غالبًا بقايا صراخِكُمْ طولَ اليومِ،

قبلَ أن تذهبُوا إلى بيوتٍ ضيقةٍ

وتضاجعُوا زوجاتٍ لا يعتنينَ بأنفسهنَّ

دونَ أن تتأكدُوا

أن الأطفالَ الذين تلدُوهمْ كلَّ عامٍ،

قد نامُوا بالفعلْ!

ويقول:

“لم يتبق إلا حصني

حصن الشاعر

فهيا نعبر إلى قصيدة تالية”.

نعم، إنه يكتب قصيدة نثر تحفل بالحياة اليومية، ولغة الحياة اليومية، قصيدة اعتيادية تناسب وتتماهى مع امرأة اعتيادية، هكذا سطحها يقول، لكنها، أي القصيدة، يصيبها المسُّ كما يصيب المرأةَ فتخرج من اعتياديتها، لتدهشنا بما تكنزه من أعاجيب عالم مأمول، ألا نتذكر هنا مقولة شوبنهاور “الفلسفة هي الدهشة من المألوف والعادي”.

إن الخيار بكتابة “شعر اليوميات” يأتى بلوازمه من اللغة والبنية والمجاز والإيقاع، قصيدة لا تتخلى عن المجاز الجزئي وإن كانت تميل نحو المجاز الكلي. قصيدة تساوي في القيمة بين المبتذل والعادي، والمتعالي: لا شيءَ غيرُ اعتياديٍّ هنا سواي.

نحن أمام ذات غير عادية متورطة في عالم اعتيادي، محاصرة بالقبح والفساد، وعدم احترام الخصوصية، ذات تريد أن تسلخ كل هذا عنها، وتطهر ذاكرتها من ما لوثها، بكلمة تريد أن تولد من جديد، تحاول ذلك عبر بناء عالم خاص بها، أكثر حرية وخصوصية وصدقًا مع امرأة.

يا عزيزتِي:

لستُ مسئولاً عن تجاوُرِ فتحاتِ الشبابيكِ،

ولا عنْ حاجةِ الجيرانِ للتلصُّصِ،

أو عن التحامِ القططِ في الشوارعِ،

وعلى سلالمِ العماراتِ،

كمَا أنَّنِي لستُ أزهريًّا

بحيثُ أُفْتِي بتحريمِ العيونِ السحريَّةِ،

التي يضعُهَا الجيرانُ في مواجهةِ بابِي،

بفرحٍ طُفُوليّ!

ويقول:

نعرفُ اللحظةَ المناسبةَ من تلقائِنَا

يكفي أن أبدأَ محاولةً أعرفُ أنَّهَا فاشلةٌ

كيْ تُمْسِكَ الرافعةَ من تحتِ إبطيْهَا

بكفيْنِ ترتعشانِ

وتخلعُهَا بحركةٍ واحدةٍ

تكونُ في مواجهتِي كيْ أرَى الارتطامَ كاملًا

هذا امتزاجٌ كالرقصِ العشوائيِّ

أوْ.. كنقشِ الحروفِ على جسدِ الشعر

أوْ.. كدمِي

الذي يجرِي بجنونٍ

يصطدمُ بجدارِ رأسِي بعنفٍ محبَّبٍ

وجموحٍ فروسيّ

أليس في الحوار بين جسدين ما يشي ببناء عالم بديل، وقصيدة جديدة، وميلاد ذات جديدة، إعمالًا لمقولة ابن عربي (الجسد قبة الروح)؟