حاوره: إيهاب مصطفى

ليس مبدعًا فقط، فهو يصف نفسه بـ«المثقف العضوي»، أي الذي يمارس عملًا إداريًا ثقافيًا على أرض الواقع يفيد به المجتمع. هو أيضًا ليس شاعرًا فقط، ويقترب من إصدار عمله الروائى الثالث، بعد 19 ديوانًا شعريًا. كما أنه ليس أديبًا فقط، بل عقلية جدلية تشتبك مع الموروث والثوابت والأفكار التقليدية في الدين والثقافة والكتابة الإبداعية.

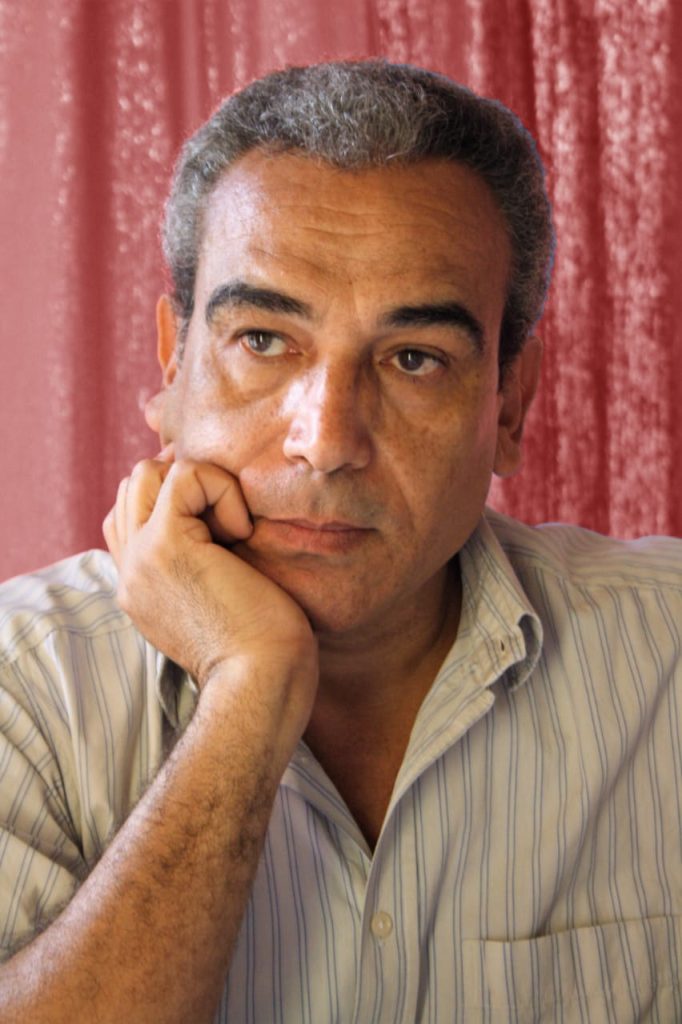

إنه الشاعر والروائى سمير درويش، الذي سبق وترأس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة»، ومجلة «ميريت» الإلكترونية، التى توقف إصدارها بسبب عراقيل إدارية، وخاض معارك ثقافية حول «قصيدة النثر»، ومستقبل الشعر التقليدى وغيره من الأنواع الأدبية.

سمير درويش يتحدث فى السطور التالية، حول روايته الجديدة، والجدل المثار عن فترة رئاسته لمجلة «ميريت»، إلى جانب آرائه فى الجوائز الأدبية و«قصيدة النثر»، وغيرها من الموضوعات المهمة الأخرى.

* تصدر قريبًا روايتك الثالثة عن دار بتانة.. لكن الجميع يعرفون أنك شاعر.. فما الذي تمثله الأعمال السردية في مشروعك الأدبي؟

– مشروعي الأدبي الأول والكبير هو الشعر، أصدرت حتى الآن (19) ديوانًا، أولها “قطوفها وسيوفي” عام 1991، وهي تجربة طويلة نسبيًّا بدأتْ بالقصيدة التفعيلية التي أصدرتُ فيها ثلاثة دواوين، قبل أن أنتقل إلى “قصيدة النثر” بحثًا عن جماليات مختلفة وطرق جديدة لصناعة الدهشة، كما حاولت تطوير تجربتي عبر عدة محطات، وأسهمت بجهد -ولو قليل، ومع أقراني- في إضافة اقتراحات بنائية إلى هذا النوع الجديد.

لكنني “مشروع مثقف عضوي” أيضًا، شاركت بالعمل في -وإدارة- بعض المؤسسات الثقافية، مثل اتحاد الكتاب والإدارة العامة لثقافة الجيزة والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما شاركت في فعاليات ومؤتمرات ثقافية داخل مصر وخارجها، كما كتبت -وهذا هو المهم- مقالات ثقافية في الفكر الثقافي والديني والسياسي والنقد الأدبي، طبعًا بقدر ما استطعت.

من نفس المنظور أيضًا -أقصد عبء التجريب والاشتباك مع الواقع- كتبت روايتين في بداية الألفية، صدرتا عامي 2004 و2006، ثم عدت لأكتب روايتي الثالثة “ليس بعيدًا عن رأس الرجل- عزيزة ويونس”، عندما اتخذت القرار الصعب بإيقاف مجلة ميريت الثقافية، وجدت أنني أريد أن أكتب عن أشياء شاركت فيها وأجلت الحديث عنها سنوات، كما أن توقف المجلة حررني، وأعطاني وقتًا كافيًا للقراءة والكتابة.

أنا لست بعيدًا عن السرد منذ بداياتي، لكنني أكتبه لأستريح، وأتأمل، وأحكي.

* في رأيك؛ هل ترى أن هناك غبنًا يقع على شعراء “قصيدة النثر” الحديثة لعدم حصولها على جوائز؟

– لا؛ لأسباب كثيرة: فأولًا انتهى زمن عزلة قصيدة النثر، فلم يعد الشاعر يحتاج إلى الدفاع عنها، ولم يعد الناقد يحتاج إلى تقديم واسع لتبريرها حين يكتب عن أحد نماذجها. ثانيًا لأن (الغبن) يقع على الشعر كله، الموزون والنثري دون تفرقة، فلن تجد جوائز كبرى للشعر كجائزة البوكر العربية أو كتارا، وإن وجدت فـ”مسابقات” موجهة تقليدية تدفع باتجاه الشعر القديم جدًّا، بحيث تكون أفضل كلما كنت جاهليًّا. ثالثًا لأن الشعر فن نخبوي بالأساس لا يُقبل على شراء كتبه أو الاستماع إليه إلا من لديه القدرة على التقاط المفارقات التي تكمن خلف الألعاب اللغوية والبنائية، في حين أن الرواية -مثلًا- فن شعبي، يُقبل عليها القرَّاء للاستمتاع بالحكاية.

قدَر الشاعر أنه يكتب للشعر فقط، لا للوجاهة ولا للجوائز، بل إنه يضطر في كثير من الأحيان إلى أن يدفع لدور النشر لكي تنشر دواوينه، في مقابل إقبالها على نشر الروايات والبحث عنها. الشاعر يكتب ليستمتع، وليفرِّغ طاقته وينفث همومه، لا يستطيع الشاعر أن يتوقف عن كتابة الشعر، لذلك لا أثق كثيرًا في صدق موهبة من يتوقف عشرين عامًا مثلًا ثم يعود، لأن الشعر الحقيقي لا ينتظر الشاعر حتى يفرغ من شواغله الحياتية.

ما أريد أن أقوله إن هذه طبيعة “الشعر” بالمطلق، بكل ألوانه، لذلك لا تستطيع أن تقول الآن، في هذه اللحظة، إن قصيدة النثر مظلومة دون غيرها باعتبارها قصيدة نثر، لأن لدينا الآن جيل من الشعراء لا يعرف التفعيلة أصلًا، وبالتالي جيل من القراء والمستمعين أيضًا لا ينشغل بتقطيع الكلمات والوقوف عند حروف متشابهة في نهايات الأبيات.

* لك تجربة كبيرة تتعلق بإصدار مجلة “ميريت الثقافية”.. حدثنا عن نشأتها وكل ما يتعلق بها؟

– جميل أنك سألتني عن “ميريت الثقافية”، فهي فرصة أن أحكي حكايتها.. أنت تعرف أنني قليل الكلام ولا أدخل طرفًا في سجالات، خاصة إذا كان طرفها الآخر من أولئك الذين قال عنهم د.طه حسين إنهم لا يعملون ويسوؤهم أن يعمل الناس.

حكاية ميريت تبدأ من لحظة استقالتي الطوعية وبكامل إرادتي ووعيي من رئاسة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، قبل موعد انتهاء مدتي بـ15 شهرًا، فعندما وجدت أن المضايقات الإدارية لن تجعلني سعيدًا وأنا أعمل كتبت استقالة من عشر كلمات دون إبداء أسباب حتى لا يظن أحد أنني أستقيل وأريد من يقول لي لا تفعل! وقتها فكرت في تأسيس مجلة شهرية إلكترونية تكون صوت التنويريين في كل الدول الناطقة بالعربية، وخارجها إن أمكن، من ناحية لأن العالم كله يتجه نحو الإصدارات الإلكترونية، ومن ناحية أخرى حتى أتمكن من رفع سقف الحرية دون قيود المؤسسات الحكومية. المشكلة كانت في أمرين: تكاليف إعداد المنتج، طبعًا مع الوضع في الاعتبار أننا متطوعون، نعمل بدون أجر، والثاني عدم التمكن من دفع مكافآت نشر للكتاب والشعراء.

في البداية بحثت عن دار نشر تستطيع أن تتحمل جزءًا من العبء، لكن دارين على الأقل اعتذرتا، فعرضت الأمر على الناشر محمد هاشم -عن طريق الروائيين محمد داود والراحل حمدي أبو جليل- فتحمس للفكرة، واتفقنا أن يدفع المبلغ الزهيد الذي تتقاضاه المنفذة الفنية -العنصر الوحيد الذي يعمل بأجر رمزي جدًّا، وهي شريك أساسي في فريقنا- لكنه لم يواظب بعد العدد الأول أو الثاني، فكنا نجمع هذا المبلغ من أموالنا الخاصة: سارة الإسكافي وعادل سميح وأنا.

بعد عام وشهرين تقريبًا من بداية إصدار المجلة داهمنا وباء كورونا، وبالتالي اعتكف الجميع في بيوتهم، ولم يعد بمقدور الزميلين مواصلة المساهمة، إلى جانب أن المنفذة اضطرت للاعتذار، فبحثنا عن بديل بثلاثة أضعاف الأجر، فاضطررت إلى تحمل العبء المالي وحدي، خاصة أنني انتقلت للاستقرار في نيويورك، وأصبحت لا أحتاج معاشي الضئيل، فأنفقت منه ما يقرب من مائة ألف جنيه على المجلة في السنوات الخمس.

حاولت وقتها أن أضع مجلس التحرير في صورة أزمة مبلغ صغير نعجز عن الوفاء به، لم يتحمس أحد فقررت حل مجلس التحرير، الذي يكتفي أعضاؤه بقراءة أسمائهم في الترويسة، ولا يشاركون بأفكارهم في حل أزمة صغيرة كتلك، والاكتفاء بهيئة التحرير التي تقلصت هي الأخرى حتى أصبحتُ وحيدًا! أنجز هذا العمل الضخم بمفردي، من أول اقتراح الموضوعات وتكليف الكتاب والباحثين، حتى الإشراف على تنفيذ الماكيت، وإرسال العدد للمهتمين بكافة الطرق، وإرسال الأخبار للصحفيين، ثم إعداد بوسترات لتنشر على جروب المجلة على فيس بوك بشكل يومي. أليس عملًا مرهقًا؟

الأمانة تقتضي أن أشير إلى أن زملاء عرضوا عليَّ المساهمة ماليًّا: سأذكر هنا أسماء د.أحمد نبوي ود.شريف صالح ووليد علاء الدين، لكنني رفضت ذلك بشكل قطعي، فلست الشخص الذي يقبل أموالًا من أي شخص أو أي جهة، إلى جانب أنني أصدر المجلة لأشبع رغبتي في فعل شيء مهم وتأدية رسالة أراها سامية، فإن عجزت فلست مطالبًا بشيء أمام أحد، وهو ما حدث بالفعل بداية هذا العام، حين أوقفت الإصدار عندما وجدت أن العمل أصبح مرهقًا.

لا أخفيك أنني كنت أتمنى أن ترعاها أية مؤسسة مصرية، رسمية أو خاصة، كهيئة الكتاب مثلًا أو هيئة قصور الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة، وكنت سأسعد أن أواصل العمل متطوِّعًا خصوصًا أن مكافأتي الشهرية كرئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة كانت 504 جنيهات و11 قرشًا ولم أشتكِ! لكن أحدًا لم يتواصل معي، وأنا بالطبع لا أتواصل مع أحد، اكتفيت بتقدير كل النصائح التي تلقيتها من الزملاء بالبحث عن رعاة ممولين، وأخبرتهم جميعًا أنني شاطر في صنع المجلات، لكنني لست الشخص المناسب لتسويقها.

أريدك أن تعرف -أخيرًا- أنني فخور بتجربة مجلة ميريت الثقافية، وأعتبرها تجربة رائدة وغير مسبوقة، ومن الصعب تقليدها في المستقبل القريب، لأنها مجلة شهرية صدرت أول يوم في كل شهر بانتظام حديدي طوال خمس سنوات، متوسط عدد صفحاتها 280 صفحة (إجمالي 16800 صفحة)، وهو ما تعجز عنه مؤسسات كبرى بتمويل مفتوح، بالإضافة إلى أننا تعاوننا مع ما يزيد عن 1600 كاتب وشاعر من مصر والدول الناطقة بالعربية، وفتحنا الباب أمام كل الآراء مهما اختلفنا معها ما دامت تلتزم بالمنهج العلمي. كل هذا فعلناه بجنيهات جمعناها من جيوبنا ومعاشاتنا، ومن يملك دليلًا غير هذا الكلام فليظهره.

* طالما الأمر كذلك، لماذا لا ترد على من يتقوَّل بغير ذلك؟

– تعلمت عدة أشياء من الأستاذ محمد حسنين هيكل، أهمها ألا أهدر وقتي في سجالات خايبة لا طائل من ورائها، فوقتي أثمن من أن أضيعه في كلام فارغ ومهاترات.. أنا شخص جاد وعملي ونزق، لا أجلس على المقاهي ولا أستملح النميمة ولا أسعى وراء شيء وليس لديَّ شبكة علاقات عامة، أصدرت 26 كتابًا استنزفت عمري كله ولديَّ مشاريع أخرى أعمل عليها، وأدرت عدة مواقع ثقافية كبرى، ورأست تحرير مجلتين ثقافيتين أصدرت منهما 107 أعداد، لو تخليت عن تواضعي يمكن أن أقول إنهما الأهم في مجالهما، أيضًا ربيت رجلين كبيرين -سهيل وسيف- أعتز بصداقتهما، من حقِّهما عليَّ ألا أتدنى، وألا أنجرف وراء العاطلين عن العمل والإبداع.. ثم قبل كل ذلك وبعده فالكلام المجاني سهل، وأي شخص يستطيع أن يقول ما يشاء!

سنة 1999 ذهبت إلى الشاعر الكبير الراحل محمد إبراهيم أبو سنة في مكتبه بالإذاعة لأجري معه حوارًا، قال لي -ضمن ما قال- إن شعراء السبعينيات في سجالهم معه يملكون سلاحًا قويًّا -وربما قال عنيفًا- هو سلاح الكلمة غير المسؤولة، كانوا شبابًا مندفعين لا يزالون، وكان مديرًا للبرنامج الثقافي، يستطيعون أن يطيِّروا الكلام في الهواء، بينما يستخدم اللغة بحساب المسؤول، ويبحث عن كل مفردة بعناية.

* في النهاية.. كيف ترى اتجاه الشعراء والقاصين في السنوات الأخيرة نحو كتابة الرواية؟ هل للجوائز ذات القيم المادية الكبيرة دخل في هذا؟

– بالتأكيد لا أستطيع نفي العامل المادي في هذه الظاهرة، فالمال ضروري والصيت الذي يصيبه الكاتب من حصوله على جائزة مهمة من الممكن أن يغير مساره ومسيرته.. لكنني أود أن ألفت إلى أن الشاعر يسهل عليه كتابة الأنواع الأدبية الأخرى: القصة والرواية والمسرح والسيناريو، لأن الشعر هو أعلى درجات التعامل مع اللغة، والقدرة على تشكيلها، وقول ما يريد قوله في أقل عدد ممكن من الكلمات.

الشعر ليس وسيلة حكي أو فضفضة، لذلك حين يحتاج الشاعر إلى البوح يجد أن الرواية أنسب، كما أنه لا يتخلى عن الشعر تمامًا حين يكتبها، فيمكنك أن تلتقط قصائد نثرية من صفحات الرواية، بل إن أحد الروائيين كان يكتب عدة صفحات متتالية موزونة على بحر المتدارك، وهو البحر الذي كتب به صلاح عبد الصبور مسرحياته الشعرية.

لكن القلق ليس من اتجاه الشاعر إلى كتابة الرواية من أجل الجوائز، بل من الجوائز نفسها التي تدفع الكُتَّاب إلى اتجاه معين دون غيره، على سبيل المثال ذهبت جائزة البوكر (الجائزة العالمية للرواية العربية) إلى الروايات التاريخية عدة دورات متتالية، ما حدا بكثيرين أن يندفعوا وراء هذا النوع طمعًا في الجائزة، وأنا لا أرى أن الرواية التاريخية رواية أصلًا، لأن حجم التسجيل فيها ونقل الأحداث من كتب التاريخ كبير، كما أن لصق حياة اجتماعية منتحلة للشخصيات التاريخية -مثل الرؤساء والخلفاء وقادة الجيوش.. إلخ- يحرِّف التاريخ عن مساره، وينتج تاريخًا مزيفًا على المدى البعيد، ولا ينتج روايات عظيمة بالضرورة.

لكل ذلك أرى أن لمصر دورًا مهمًّا غائبًا -مع الأسف- في إنشاء جائزة كبرى للشعر وأخرى للسرد، قيمة كل منهما مليون جنيه، أي ما يعادل 20 ألف دولار، وهو مبلغ ليس كبيرًا الآن. ستكون هذه الجائزة أقيم من كل الجوائز العربية ذات القيم المالية المضاعفة؛ بالنظر إلى القيمة الثقافية والتاريخية لمصر، ونستطيع أن نصنع بها صخبًا ثقافيًّا بالإعلان عن لجان تحكيم لها ثقلها، وإعلان قائمة طويلة وأخرى قصيرة، ثم حفل تسليم يحضره كبار المثقفين والسياسيين.. أظن أن هذا سيكون حدثًا مهمًّا، أهديه إلى وزير الثقافة الحالي لعله يجد وقتًا لقراءته والنظر فيه.