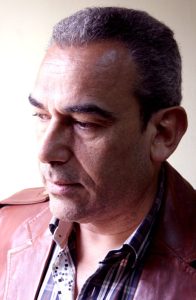

حاوره: عمر شهريار

شاعر ثرى، سواء على المستوى الكيفي لقصيدته المغايرة، أو على المستوى الكمي، يكتب شعرا ذا نكهة خاصة، وقصائد مسكونة بالمرأة، كما يجنح للاتكاء على جماليات مغايرة في بناء نصوصه، تبتعد كثيرا عن المجازات التقليدية، وتذهب ناحية اللغة المكثفة، والاعتماد على اليومي والمعيش، مع حمولة سردية لا تخطئها العين.. إنه الشاعر سمير درويش، الذي أصدر 17 ديوانا، وترجمت بعض دواوينه إلى عدد من اللغات الأجنبية، عن تجربته ورؤيته للمشهد الشعرى كان لنا معه هذا الحوار.

* تبدو دواوينك مسكونة بالسرد والمشهدية كجزء من جماليات قصيدة النثر.. إلى أي مدى ترى أهمية مغادرة الجماليات القديمة للشعر؟

– السبب الرئيسي الذي جعل الشعراء يكتبون قصيدة النثر –في ظني- أن الجماليات القديمة كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي أصبحت تكرر نفسها ولم تعد تستجيب لتطلعات الشعراء الذين تخلصوا من أوهام النبوة، وأصبحوا تواقين إلى التعبير عن واقعهم الحقيقي دون خَطابة أو ادِّعاء، وقد ساعدهم على ذلك تطور وسائل الاتصال التي جعلت الشاعر المصري –مثلًا- يقرأ ما يكتبه شاعر إنجليزي أو فرنسي الآن، بلغته الأصلية، وكان الشعر قد خطا خطوات واسعة في أوروبا بداية من القرن التاسع عشر، فلم يعد مجرد استعراض لغوي وإيقاعي، ولم تعد جمالياته مغلقة عليه، بل استفاد من كل أشكال الكتابة ومن كل حِيل الفنون.

في بداية تجربة “التفعيلة” حاول الشعراء الموهوبون أن يُنزلوا الشعر إلى الواقع مثل الناس في بلادي لعبد الصبور ومدينة بلا قلب لحجازي، بحيث تسمع صخب الناس وتشم روائحهم، لكن مجايليهم –باستثناءات قليلة تؤكد القاعدة- كتبوا شعرًا رمزيًّا متشابهًا، كان يقول عنه حلمي سالم إنها القصيدة التي تكتب نفسها دون حاجة إلى شاعر، فالكلمات والإيقاعات يستدعي بعضها بعضًا، لذلك كان لا بد من مخرج جمالي، أتصور أن “قصيدة النثر” هي الأكثر تعبيرًا عنه.

* تنشغل كثير من نصوصك كذلك باليومي والهامشي.. ألا تخشى من سيطرة اليومي والإفراط في استخدامه خاصة لدى الأجيال الشعرية الجديدة؟

– ما أخشاه بالفعل هو أن أقرأ نصًّا لا يدهشني، لا يجعلني أرى شيئًا جديدًا، أو –على الأقل- لا ينبهني إلى جانب لم أكن منتبهًا لوجوده، لكن (الإفراط) في استخدام المشاهد اليومية لا يخيفني في ذاته، إلا لو كنت تقصد الإفراط في السردية وهذا خطر على الشعر بالفعل. وعلى كل حال فالشعر بيِّن والنثر بيِّن وبينهما أمور متشابهات يعرفها الشعراء جيِّدًا، والنقاد أحيانًا، ويستطيعون الفرز بين الغث والثمين.

لكن دعنا نتفق أن شيوع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفر منصة لكل فرد يستطيع من خلالها أن يعبر عن نفسه في تدوينات قصيرة، هذا يقلق شعراء كثيرين ونقادًا يعتبرون أن هذا (البوح) يمكن أن يهز مقام الشعر، وأنا كنت أخاف في البداية، لكنني بدأت أستوعب أن هذه المنصات خَلَقت وسائلها التي يمكن أن تتمسح بالشعر أو تتشبه به لكنها ستستقر في مكانها الطبيعي بعد قليل، وعليك أن تلاحظ أن كثيرين بدأوا يسمونها (خاطرة)، كأنها تترجم رسالة موقع فيس بوك في خانة التدوينات: what’s in your mind? بماذا تفكر؟ أو ما الذي (يخطر) في بالك؟

* لماذا يبدو حضور المرأة مركزيا في الكثير من دواوينك؟

– ربما لأن المرأة نفسها مركزية في حياتي، فأنا أرى أن الرجل بنيان ناقص لا يكتمل إلا بامرأة. وعلى الرغم من أنني أشارك كثيرين في أن قصة الخلق رمزية، فإنني أصدق أن أحدهما خُلق من الآخر مما يجعلهما يبحثان عن بعضهما طوال الحياة ليكتملا! لكن واقعيًّا أرى أن كل امرأة قصيدة، فيها جمالها الخاص وليونتها وغموضها، المرأة تستفز حواسي وتجعلني أحاول حل لغزها، هي تدربت عمرها كله على ما يمكن أن نسميه (الغموض الفطري)، تربت على أن تريد شيئًا وتقول عكسه، أو لا تقول شيئًا على الإطلاق، هذا مستفز ويدعو إلى المغامرة.

المرأة حاضرة في شعري بوصفها قصيدة، وليس بوصفها شريكة عاطفية، وهنا أحيلك إلى ديواني “غرام افتراضي” الذي كتبته عام 2012 عن نساء الإنترنت، النساء اللواتي صادقتهن دون أن أراهن، أقمت حوارات معهن، كلٌّ حسب اهتماماتها، وكنت أبدأ كل قصيدة بجملة “قالت لي”، وأقيم بناء فنيًّا على تصورات شعرية بالكامل. المرأة صديقة الرجل والرجل صديق المرأة، كلاهما يستطيع أن ينكشف أمام الآخر أكثر من انكشافه أمام أي إنسان من نفس نوعه.

* عدد من دواوينك جرى ترجمتها للغات أخرى.. ما الذي تضيفه الترجمة للشاعر والأديب بشكل عام؟

– أول إضافة أن يأتيك شخص ما لا تعرفه ويقول لك إنه وجد نفسه في شعرك، كأنك تكتب عنه أو كأنه هو الذي كتبه، ويستأذنك أن يترجمه إلى لغة أخرى، لأن الترجمة بالنسبة له إعادة خلق للنصوص.. هذا ما حدث معي، بعدها تأتي تجربة النشر في دار عريقة مثل أوستن ماكولي الإنجليزية، التي لا توافق على النشر إلا برأي لجنة مختصة تدرس النص من ناحيتين: من ناحية فنية الكتابة نفسها وإضافتها لنوعها وتعبيرها عن الراهن الشعري، ومن ناحية التنبؤ باستقبال القراء لهذا الشعر. وقد أطلعتني دار النشر على تقرير اللجنة، ووجدت فيه إطراء يبهج أي شاعر ويطمئنه أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

هناك أيضًا تعليقات شعراء أمريكيين وأوروبيين كبار على مواقع بيع الكتب، يرون أن النزعة الإنسانية التي كتبت بها شعري تجعله مقروءًا في أي لغة، ومعبرًا عن الإنسان في أي مكان. كل هذه أشياء رائعة بالتأكيد.

* في السنوات الأخيرة أصبحت تصدر دواوين بشكل شبه منتظم، حتى أنك أصبحت من أكثر أبناء جيلك إنتاجًا، كيف ترى هذا الازدهار؟

– في العام الأخير لم أكتب سوى بضعة قصائد قصيرة، وهذا معناه أنني لا أكتب إلا حينما لا أجد حلًّا سوى الكتابة. فكرة الإكثار هذه فكرة متعجلة غير دقيقة لأنني أصدرت 17 ديوانًا في حوالي خمسة ثلاثين عامًا، وهو معدل متوسط لشاعر منشغل بالحياة وتفاصيلها، وعنده الكثير من الموضوعات التي يريد أن يتخلص من ثقلها. الشاعر في الدول المتخلفة والمتراجعة ليس مرفَّهًا، الشعر في هذه الحالة جزء من المعركة الثقافية والحضارية، وهو الأداة الأولى للشاعر.

في بداياتي صاحبت شعراء كانوا مبشرين، يركبون اللغة والإيقاع ويشيِّدون بناءات شعرية جميلة، لكنهم مع الأسف توقفوا بعد فترة لأنهم ليسوا مسكونين بالهموم التي تثقل كاهل مجتمع قديم مثل المجتمع المصري. صحيح أن الكثرة يمكن أن توقع الشاعر في الخفة والتكرار، لكن القلة ليست دليل جودة دائمًا، الأمر في النهاية مرهون بشخصية الشاعر وثقافته وقدرته على التجدد والتعبير.

* كيف ترى المنجز الشعري لجيل الثمانينيات الذي تنتمي له، عمريًّا على الأقل؟

– جيلي الذي أنتمي إليه –عمريًّا وفنيًّا- هو الذي قاد الانتقال من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر بجمالياتها المعروفة الآن، فأنا أرى أن المحاولات التي سبقته تنتمي كُلِّيًّا إلى قصيدة التفعيلة وإن استغنت عن الإيقاع التراتبي، مرة سألت شاعرًا سبعينيًّا: لماذا لا تكتب قصيدة النثر مثل أقرانك؟ (وكان لم يجربها بعد، ثم أصدر ديوانه النثري الأول بعدها بقليل) فقال: لأنني لا أريد أن أكتب قصيدة موزونه ثم أكسِّرها! هذه الإجابة تضع يدك على منجز الثمانينيات، وهو كتابة قصيدة نثر بمزاج وجماليات مختلفة لا تنطلق من قاعدة الشعر القديم.

* ما الذي أضافته لك تجربة العمل الصحفي التي خضتها في عدد من المجلات الثقافية؟

– العمل الصحفي، مثل إدارة كيانات ثقافية مصرية وعربية، كلها تساعد على استخراج طاقتك الثقافية وتحويلها إلى برامج، وتجعلك تطَّلع على الواقع الأدبي ورموزه بشكل أقرب، تكون قادرًا من خلاله على رسم صورة قريبة من الحقيقة للواقع الثقافي المصري والعربي. الصحفي يحتك أكثر ويعرف أكثر وتنفتح أمامه أبواب قد لا يراها غيره.

وعلى مستوى الكتابة تعلمك الصحافة أن تقول ما تريده دون زوائد ولا تكلف، تعلمك كيف تركز على بؤرة موضوعك حتى لا تُفلت قارئك، وأنا أعتبر نفسي محظوظًا لأنني عملت على فترات مع صبري موسى ومحمد جبريل ومحمد سلماوي، وتعلمت من كل منهم طريقته في القراءة والتناول والصياغة اللغوية.

* عادة يكتب المثقفون سيرهم الذاتية في وقت متأخر من حياتهم.. فما الذي دفعك لكتابة سيرتك الذاتية مبكرا؟

– ليس مبكرًا كما تتصور، فسوف أكمل عامي الستين بعد شهرين، ثم إنني لم أكتب مذكراتي بالمفهوم التقليدي، ولكنني سجلت مشاهداني –أو ما بقي منها- خلال عشر سنوات عشتها في قريتي وأثرت في تكويني، من 65 إلى 1975، خلال تلك السنوات حدثت الهزيمة، ثم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، موت جمال عبد الناصر وغيابه عن الساحة، وتولي أنور السادات رئاسة مصر بفكر يخالف فكر ناصر تمامًا. وقتها كان الناس بسطاء أكثر، فقراء أكثر لكن الفقر لا يجرحهم، وكانت النساء مندمجات في الحياة الاجتماعية دون خوف، ولم يكن خطر الوهابية قد غزا الواقع المصري. أنا كتبت سيرة المجتمع وتبدلاته أكثر منها سيرتي الذاتية.

* لك كتاب عن فترة الإخوان، ودائما تشتبك مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية.. كيف ترى علاقة المثقف بمجتمعه؟

– ليس أمام المثقف المصري خيار سوى الاشتباك مع قضايا مجتمعه، فهو -قبل أن يكون شاعرًا- مواطن تطحنه المشكلات اليومية وتوفير الحد الأدنى من أسباب الحياة، ولا أقول الحياة الكريمة. أضف إلى ذلك أن مجتمعاتنا الفقيرة المتخلفة طرف في صراعات كبرى تقودها الدول المتحكمة، تلك التي تتستر وراء شعارات مثل الديمقراطية والتعايش وهي تخفي مقاصد أخرى يعاونها على تحقيقها أطراف داخلية، تقوم تلك القوى بمساندة معاونيها وإمدادهم بما يلزم من أسباب القوة! المثقف من المفترض أن يرى ما لا يراه المواطن العادي، فيكون أحد أدواره المهمة أن ينبه ويشرح ويحلل ويقدم وجهة النظر المسكوت عنها.