أجرى الحوار: إبراهيم حمزة

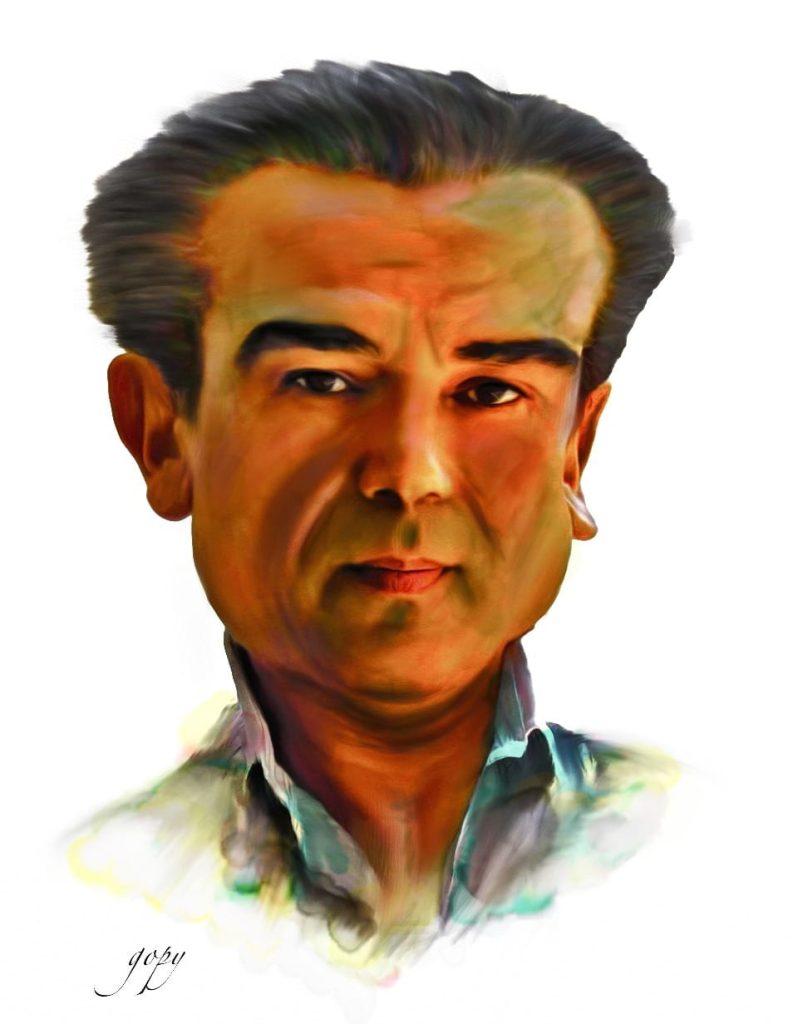

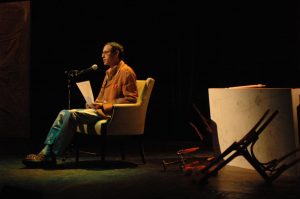

يبدو الشاعر سمير درويش دائما حادًّا جادًّا، متجهمًا ضيِّقا بما حوله، هذه هى القشرة الخارجية التى تغطى روحًا شفافة، وتحمي مثقفًا حقيقيًّا، المرة الأولى التى قابلته كان في مكتبه بالثقافة الجديدة، وأهدانى يومها ديوانه “سأكون ليوناردو دافنشى”.. يعيش حياته بين كلمتين اثنتين: القراءة والكتابة، نادرًا ما يخلط العام بالخاص، دواوينه هى عشقه المتصل، صدرت له دواوين شعرية كثيرة متتالية، بدأت بـ:”قطوفها وسيوفي” (1991)، “موسيقى لعينيها، خريف لعينى” (1993)، “النوارس والكهرباء والدم” (1998)، “الزجاج” (1999)، “كأعمدة الصواري” (2002)، “يوميات قائد الأوركسترا” (2007)، “من أجل امرأة عابرة” (2009)، “تصطاد الشياطين” (2011)، “سأكون ليوناردو دافنشي” (2012)، “غرام افتراضي” (2012)، “الرصيف الذي يحاذي البحر” (2013)، “انهيارات بطيئة” (2014)، “أبيض شفاف” (2015)، “في عناق الموسيقى” (2015)، “مرايا نيويورك” (2016)، “ثائر مثل غاندي زاهد كجيفارا” (2018). فضلًا عن روايتين وبعض الكتب النقدية والفكرية.. فلنقرأ:

* قصيدة النثر:

– في ديوانك المميز “يوميات قائد الأوركسترا” قدمت لوحة متكاملة متصلة بها كل الألوان والحالات.. وبلغة بسيطة وصفية، كيف تفكر في القصيدة؟ وما تصورك لدورها؟

حين بدأت في كتابة “اليوميات” أول يناير 2001، وقبلها بفترة، كنت مسكونًا بفكرة إنزال مقولة إن “قصيدة النثر تُكتب عن اليومي والهامشي والعادي” إلى أرض الواقع، فبدأت أكتب يوميات كالتي نكتبها في المرحلة الثانوية، لكن بجماليات الشعر. فبعد انتهاء يوم من مكائد العمل والسفر والزحام والأوتوبيسات والتطاحنات والحر والبرد والمترو والباعة الجائلين والمحادثات الإلكترونية، يكون عليَّ أن أتخير (لحظة ليست فارقة) تصلح لأن تكون قصيدة مختزلة عن شيء عابر تراه يوميًّا دون أن يلفت نظرك، كبائعة السمك أو بائعة الخضار، حتى انفعالات شيرين أبو عاقلة الباردة الاحترافية وهي تنقل (يوميات) الانتفاضة الفلسطينية الثانية لقناة الجزيرة الإخبارية.

في أول يناير 2001 كانت تجربة “قصيدة النثر” جديدة وغير مستقرة، والدواوين التي صدرت فيها قليلة، وكثيرون كانوا ينقلون مقولات “سوزان برنار” عن كونها مكثفة كطلقة وبسيطة وتنشغل بالذاتي والهامشي، لكنهم يكتبون قصائد بجماليات شعر التفعيلة دون وزن، لذلك أعتبر أن “اليوميات” مغامرتي الصغيرة وقتها، أخذتني من تاريخ سابق مسكون بالموسيقى والفضفضة والنبوة، إلى عالم مختلف ألعب فيه دور الراصد المحايد البارد –كشيرين أبو عاقلة-، ولا أنشغل بصنع مفارقات “عنيفة” كي أجلب رضاء المستمع السريع وأحصل على استحسانه وتصفيقه.

– بم تفسر المفارقة بين “كذب” الشاعر القديم، وصدق شعراء النثر، في مقابل شعبية القدامى وتراجع الشعر كأداة مؤثرة؟ ولماذا لجأت لشخصية “ديك الجن” تحديدًا؟

في ديواني الأخير الذي صدر في 2021 عن دار ميريت؛ لم آخذ من “ديك الجن” –الشاعر العباسي الحمصي القديم- سوى اسمه، وهو بالمناسبة ليس اسمه وإنما كنية اشتهر بها.. “ديك الجن” تعبير يقال عن حالة (الجنون) التي تتلبس الشاعر قبل وأثناء كتابة القصيدة، حالة أشبه بالوحي، تتفتح أمامه –خلالها- مدارك ومعاني لم يكن يعرف أنها مختزنة داخله، ويكون قادرًا فيها على التقاط أشياء تبرق في ذهنه فجأة وتختفي فجأة أيضًا.. ولأن موضوع الديوان هو كتابة القصيدة ذاتها، فلم أجد عنوانًا –بعد انتهائي من التجربة- أبلغ ولا أقرب من “ديك الجن”.

لكن عمومًا أنا أراني قريبًا من الشعراء المارقين، مثل أبي نواس وديك الجن، فأنا أحب الحياة والحرية والتنقل الدائم في المكان والزمان، وحياتي مجموعة من الدورات والتجارب المنفصلة لأنني ملول، لا أستريح في مكان إلا تركته بحثًا عن مكان جديد يحقق لي متعة جديدة مختلفة.

* الباحثون عن التعب:

– تجربة مجلة “ميريت الثقافية”، هى أنضج التجارب في مجالها، كيف رأيت هذه التجربة المرهقة تمامًا؟ ومتى تقرر إنهاء هذا التعب اللا محدود؟

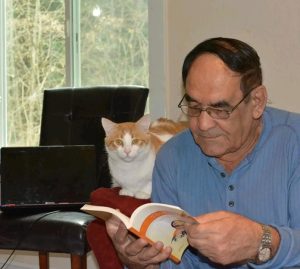

حين قررت خوض تجربة مجلة “ميريت الثقافية”، كنت أريد أن أقدم نموذجًا لمجلة ثقافية ذات سقفٍ عالٍ، متحررة من الضغوط الإدارية والتعليمات الحكومية، وإن كانت غير معلنة. أردت أن أثبت أن المال ليس العامل الوحيد لتقديم مجلة شهرية عميقة في حوالي 300 صفحة، معظم تكاليف الإصدار تتركز في الطباعة والمكافآت، الطباعة لم تعد ضرورية في الزمن الرقمي، والمكافآت يتنازل عنها الكتاب الداعمون بحب في سبيل إنجاح تجربة تطوعية، وبعد هجرتي الدائمة لأمريكا انتهزت عزلتي كي أنجزها بهدوء ودأب، بمساعدة مخلصين يساعدون في إعداد بعض الملفات دون أجر، وتحت غطاء دار ميريت الطليعية.

لا أخفيك أنني قررت أكثر من مرة أن أوقفها، لكنني أتراجع تحت ضغط أسماء ثقافية وازنة تقول إنها عمل مهم وتسد فراغًا.. إلخ، لكنني بدأت في العام الأخير أشعر بصعوبة الحصول على مواد جيدة دون مقابل، وهذا أصبح مرهقًا، كما أن مشاريعي الأدبية معطلة بالفعل لأن وقتي كله أنفقه في إعداد المجلة. لهذا قد يكون هذا العام هو الأخير. ربما، وربما لا!

– توليت مناصب إبداعية عديدة، لدرجة أنك كنت رئيس تحرير الثقافة الجديدة وسلسلة الإبداع العربى ومدير تحرير مجلة الكاتب العربى.. لماذا رضيت بكل هذه المناصب في وقت واحد وبلا مردود مادى؟

من قال إنها بدون مردود مادي؟ من أخبرك بهذا؟ من أين تعتقد – إذن- أنني ربيت ولديَّ وأمنت لهما تعليمًا محترمًا في مصر ثم في أمريكا؟ تجربتي التطوعية الوحيدة هي مجلة ميريت الثقافية.

انظر يا صديقي.. أنا – ككل المصريين- عملت في أكثر من عمل لأؤمن معاشي عند الحد الأدنى دون تدنٍّ أو طرق أبواب، عملت فيما أعرفه فقط، اشتغلت في الصحافة وكتبت مقالات نقدية وثقافية في بعض المجلات والمواقع، وفي الوقت نفسه رفضت الانضمام إلى اللجان الحكومية.

رئاستي لتحرير مجلة الثقافة الجديدة كانت بالانتخاب من زملائي في مجلس التحرير، وحين قدمت تجربة أعتقد أنها مهمة بآراء كثيرين؛ أصدر مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة قرارًا بحل مجلس التحرير واختياري رئيسًا للتحرير لمدة ثلاث سنوات، لكنني استقلت قبل انتهاء قراري بـ(13) شهرًا حين وجدت أن المعاملة لا تناسبني، اتخذت قرار الاستقالة في ثانية واحدة، وكتبت صيغة من عشر كلمات دون أسباب أو مماحكات لأنني لا أقول شيئًا وأريد عكسه، ولا أبقى إلا في المكان الذي أريد البقاء فيه.

* طفل ريفي:

– أنت شخص تحمل بعض الغموض الشخصى، حدثنا عن طفولتك وما الذى حملته لتجعلك شاعرًا، عن علاقتك بالأبوين وبأطفالك.. عن سمير درويش.

إن كنت تقصد أنني غامض لأنني لا أشارك حياتي الشخصية على صفحتي في فيس بوك فهذا غموض لطيف ومقصود تمامًا، أما إن كنت تقصد أنني لا أرد على ما يثار حولي فأنا لا أملك وقتًا كافيًا أنفقه في سجالات بدون مردود. حياتي الخاصة يعلم تفاصيلها جيدًا المقربون مني، وليس فيها شيء غريب سوى أنني تعلمت وعملت وتزوجت وأنجبت طفلين، ثم إنني كتبت كتابًا عن طفولتي اسمه “العشر العجاف” فيه تفاصيل التفاصيل تستطيع العودة إليه. أما عن إنتاجي الثقافي فهو متاح في دواويني وكتبي ومقالاتي وآرائي العامة التي أكتبها كلما اقتضت الضرورة.

نشأتي عادية كطفل ريفي مولود في بداية الستينيات، أنا الأكثر تعليمًا بين أخوتي، وأقربهم إلى والديَّ، أمِّي –يرحمها الله- منعتني من الهجرة إلا بعد وفاتها، كانت تريد أن تحتضر بين يديَّ لأنها رأت عنايتي بأبي في عام مرضه الأخير، وقد حدث ذلك بالفعل في مايو 2018، وبعدها لم يكن ثمَّ مانع من الهجرة إلى مكان هادئ أقضي فيه معاشي وشيخوختي.

أنا قريب جدًّا من ولديَّ، كنت وما زلت صديقًا لهما، دون ضغوط أن فرض رأي، بالعكس، تستطيع أن تقول إنهما شريكان في تربيتهما منذ كانا في المرحلة الابتدائية. “سهيل” فضَّل دراسة البيزنس عن الهندسة وهو الآن يبدأ مسيرة ناجحة لحياته العملية، و”سيف” على وشك الانتهاء من دراسة الطب، سيتخصص في جراحة القلب لأنني مريض قلب وراثي، ورثت أمراض القلب والشرايين والضغط من عائلتي؟

– أنت خارج مصر منذ سنوات، كيف تغيرت رؤيتك للأمور، في الأدب والحياة وتقنيات كتابة القصيدة، ونظرتك للنقد؟

أمريكا بالنسبة لي هي الجمهورية الفاضلة لأنها تقدم لي ما أحتاج إليه: الأمان والخصوصية والنظافة والخدمات الممتازة والغطاء الصحي والاجتماعي.. ليس لديَّ سبب للتكالب على الحياة أو كنز الأموال الآن، ما أطلبه هو الهدوء والرعاية، وهذا متوفر جدًّا، ولهذا –ربما- قلَّ اهتمامي بالسياسة وتصاريفها، وأصبحت أكثر ميلًا لمراقبة تصرفات الناس ومعتقداتهم وميولهم وانحيازاتهم، الأصلية أو المنتحلة، دون أن أتدخل في شيء.

أوشك الآن على الانتهاء من كتاب كبير يناقش المسلمات الدينية التي ورثناها من الأديان الإبراهيمية، أحاول أن أخلِّص المرويات من اللامعقول والأساطير حسب علمي.. وأكتب الشعر كلما تيسر.

– المبدعون الأكثر شهرة خاصة الشعراء -نزار ودرويش وغيرهم- هل للشهرة قيمة فى الحكم على تجاربهم؟ كيف تنظر لهذه التجارب؟

الشعر طوال تاريخه فن نخبوي، موجَّهٌ بالأساس للفئة التي تعرف اللغة بشكل جيد، يمكِّنُها من التقاط (الألعاب) التي يبتكرها الشاعر لصناعة الدهشة. المُشاهد يمكن أن يتابع مباريات كرة القدم، ويلتقط تقنياتها بسهولة ويدلي برأيه فيها مثل خبرائها، لأنها بسيطة، لكن لو لم تكن على دراية بحمولات اللغة وتاريخها سيصعب عليك التقاط مفارقة فنية جيدة. هذا لا يعني أن ليس هناك شعر جماهيري، بالطبع يوجد، لكن الجماهيرية تقترن –غالبًا- بالسهولة غير الفنية، فتجارب أحمد فؤاد نجم ونجيب سرور والأبنودي جماهيرية لأنها تشتبك مع يوميات الناس، لكن تجارب مجدي نجيب وصلاح جاهين –وحتى- فؤاد حداد، تجارب أقل انتشارًا لأنها أكثر نخبوية، مع أنها تُكتب بالعامية، فما بالك بالتجارب الفصيحة التي تستخدم المجاز وتتكئ على الخبرة الثقافية والتراث مثل تجارب عفيفي مطر ووديع سعادة وحلمي سالم.. وغيرهم؟

هناك تجارب فصيحة جماهيرية مثل نزار قباني وفاروق جويدة –في مرحلة ما- لأنها بسيطة وتغازل الاحتياجات الملحة لدى قرَّاء لا يرون سواها (هنا والآن)، إلى جانب شعراء الرفض: مظفر النواب وأحمد مطر مثلًا، نتيجة الظرف السياسي الذي تمر به منطقتنا، وهناك تجربة محمود درويش التي من الصعب وضعها في الأطر السابقة، لأن لها ظروفها الخاصة، ولها تبدلاتها التي فرضتها حياة درويش وتنقلاته في المكان والزمان.

– هل تقرأ دواوينك بعد النشر؟

أنا لا أقرأ دواويني بعد نشرها، حتى أنني لا أعرف إن كان بالمطبوع أخطاء مثل تبديل ترتيب الصفحات أو نسيان أخرى.. إلخ. بل إنني حين أقرأ إحدى قصائدي بعد فترة من كتابتها أستغربها، ولا أصدق أنني أنا الذي كتبت هذا الكلام، وفي الغالب لا أتذكر الموقف أو الشخص الذي كتبت عنه! قليلًا ما تعجبني لمحة، أو صورة، أو تركيب لغوي، فأقول لنفسي: كيف صنعت هذا بهذه الطريقة الجميلة؟ وكثيرًا ما لا يعجبني أي شيء، لكن في الأخير أحس بغربة تجاه ما كتبت، وأعلل ذلك بأنه ربما لأنني انتقلت إلى منطقة جمالية أخرى، أنسج من خلالها ديوانًا آخر.. ففخ مناقشة الدواوين يجعلك تستعيد تجربة قديمة غير التي تنغمس داخلها في الوقت الراهن!

– هل تتابع ما ينشر على فيس بوك من قصائد؟

قبل رحيل الدكتور عبد القادر القط بشهور قليلة اتصلت به واستأذنته أن أجري معه حوارًا صحفيًّا، فسألني عن الموضوع الذي أريد أن أحدثه عنه، فقلت: راهن الشعر العربي، فطلب أن أكون أكثر تخصيصًا لأن الموضوع واسع، فقلت له: نتحدث -إذن- عن “قصيدة النثر”، وكانت لا تزال موضع خلاف وسجالات بين النقاد والشعراء، فتنهد بعمق وقال: فليكن، وتكرم بتحديد موعد لي في كلية الآداب جامعة عين شمس.

قال لي، من ضمن ما قال: إن الفنون الأخرى تتجه إلى الإيقاع العالي، في الوقت الذي يستغني فيه الشعر عن الإيقاع المنتظم، واستشهد بـ”الأغنية الشبابية” بتعبير وقتها، لكن أهم ما قاله في رأيي إن القصيدة تشكيل فني باللغة، و”التشكيل” -في رأيه- يحتاج إلى “حجم” مناسب، بينما قصيدة النثر قصيرة جدًّا، بحيث لا يعطي الشاعر نفسه مساحة ليشكِّل “جسد” قصيدته.

أتذكر كلام الدكتور القط وأنا أقرأ (نصوص) هذه الأيام، التي يسميها النقاد “قصائد فيس بوك”، فأجد أن (معظمها) فضفضة قديمة، تشبه فكرة هؤلاء (الشعراء) عن الشعر كونه بوحًا من جهة، وتعبيرًا عن (اللوعة) من جهة أخرى، دون بناء ولا تشكيل ولا جسد، ولا حتى موسيقى: صاخبة أو خافتة!

نسيت أقول لك إني وصلت قبل الدكتور القط بالطبع، فسألت د.صلاح فضل عنه وأخبرته بالموعد، فقال إنه (على وصول)، وحين ظهر بجسده النحيل وقامته القصيرة، (هرع) الأساتذة نحوه، وانحنوا لتقبيل يديه.. وكان أولهم صلاح فصل، الذي كان ملء السمع والبصر وقتها.