بولص آدم

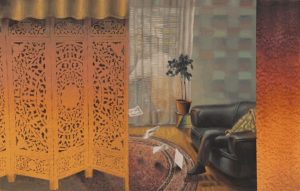

في زمنٍ يحتدّ فيه السرد البصري، تبدو لوحة الفنان مزاحم الناصري تباطؤًا مقصودًا في قلب الصخب: قصيدة صامتة مرسومة، تُبطئ نظرة المتلقي لتفسح المجال لسماع ما تقوله العتمة الخفيفة والضوء الهامس. لا تُقدَّم بوصفها استعراضًا لمهارة فنية، بل باعتبارها خبرة رؤية؛ نصًا بصريًا يتكلّم بالصمت أكثر مما تقول الكلمات.

وُلد مزاحم الناصري في الموصل نحو عام 1955، وتلقّى تعليمه الفني في أكاديمية بغداد للفنون الجميلة بإشراف الفنان فائق حسن. عمل رسّامًا حرًّا في العراق حتى 2003، ثم استقرّ في الدوحة، مشاركًا في معارض عربية ودولية، لتتشكّل تجربته كحوارٍ مستمر بين الذاكرة والراهن، وبين الحساسية الشخصية وسياق المكان.

يميل الناصري، أسلوبيًا، إلى تخوم الواقعية الفوتوغرافية/الهايبررياليزم من حيث الدقة المتناهية في تصوير الملامح والملابس والملمس، لكنه لا يتوقف عند حدّ المحاكاة. فالفوتوغرافية عنده وسيلة لا غاية؛ جسرٌ إلى واقعيةٍ تأمّلية حُلمية يبطئ فيها الزمن ويؤنسن الصورة، ليقدّم ما يوشك أن يُنسى لا ما يُراد توثيقه. بهذا المعنى، يذهب من “صورة تُرى” إلى “صورة تُصغى”.

تقوم اللوحة التي اتخذناها مركزًا للقراءة على ثلاث بؤر سردية مرئية تتساند دون أن تتنازع: وجهٌ أنثوي مغمض العينين، حمامة ساكنة على الكتف، وزهرة يابسة تتدلّى بخيط يكاد لا يُرى. التكوين قائم على توازنٍ هرمي خفيّ: الرأس في القمّة كـ“مركز شعوري”، بينما تستقرّ العلامتان (الحمامة والزهرة) في قاعدة المعنى. الفراغ المحيط محسوب بعناية؛ مساحة صمت تنظّم العزلة وتشدّد على أنّ ما لا يُرسَم—السكوت، التوقّف، الاستمهال—جزءٌ من البناء.

الوجه ليس بورتريه تزيينيًا، بل “حضور داخلي” مُضاء بضوءٍ لا مرجع فيزيائيًّا محددًا له. العينان المغمضتان لا تدلاّن على نوم، بل على إنصاتٍ داخليّ؛ نوع من “رؤية الذاكرة”. اتّساق البشرة، وتدرّج الظلال على نصف الوجه، وصمت الفم المحايد، تحوّل الجسد إلى وعاء تأمّل، لا شاشة انفعال.

الحمامة ليست زخرفًا ولا شعارًا عابرًا للسلام. وُضعت على الكتف—لا على اليد أو الرأس—كي تؤنسن حضورها كـ“قرين أبيض”، شاهدٍ صامت يوازن التكوين ويُضاعف الإيقاع العاطفي. في القراءة الأنثروبولوجية الرمزية يمكن اعتبارها امتدادًا للذات: جزءًا مُفارقًا وملازمًا في آن، يذكّر بطيور الذاكرة التي لا تغادر البيت حتى حين تُفتح النوافذ.

الزهرة اليابسة علامة زمن لا زينة. تُحضر تقاليد الـ Vanitas (فناء الجمال) إلى مناخٍ شرقيّ حميم، لتُعلّق السؤال بدل الإجابة: ما الذي يبقى من الجمال حين يذبل؟ ولماذا نعلّق ما انتهى بدل أن ندفنه؟ خيطٌ رفيع يمسك الزهرة كأنّ الذاكرة نفسها هي الخيط. هنا تتحوّل المفردة الصغيرة إلى أرشيف وجداني معلّق: أثرٌ فوتوغرافيّ لِما ذَوى ولم يختفِ.

على المستوى التقني، يُمسك الناصري بحساسية الضوء والظل وفق منطق الـ chiaroscuro، لكن بجرعة درامية منضبطة. لا صدمات تباين حادّة؛ بل توتر هادئ يجعل النور “عاطفيًّا” أكثر منه تقنيًّا: نورٌ يستخرج المعنى من العتمة بدل أن يطردها. تتجاوب درجات البنيّات الدافئة والذهبي الباهت مع بياضٍ رمادي للحمامة، فتُنشئ سلمًا لونيًا متقشّفًا يحمي السكينة من الاستعراض.

بهذا تتجلّى تحوّلات الصورة بين الفوتوغراف والتشكيل: فالدقّة “التصويرية” ليست هدف التصديق، هي منصة للتحويل. التفاصيل الدقيقة (ملمس الشعر، لمعان الجلد الخافت، ثقل الجفن) تُستخدم كمواد خام يُعاد تدويرها في بنية رمزية; حيث يحلّ المعنى الشاعري محلّ التعيين الوثائقي. إنّها فوتوغرافيا تُسْمع أكثر مما تُرى؛ فوتوغرافيا تتأمّل.

من زاوية علم الفن (الأيقونوغرافيا والهيرمينوطيقا البصرية وعلم العلامات)، تتبدّى العناصر كعلاقات لا كأشياء منفصلة:

الوجه = ذات تنطق بالسكوت (صوت داخلي).

الحمامة = قرين/روح مجسّدة (صدى روحي).

الزهرة = زمن مُعلّق (إيقاع الغياب).

الضوء هو الوسيط التأويلي الذي ينسج العلاقات، والفراغ هو الإطار الذي يمنع “تفريغ” المعنى في حكاية مباشرة. بذلك تتحوّل اللوحة من تمثيل لشيء إلى حقل دلالي مفتوح للقراءة.

تصنيفيًا، يمكن وضع أعمال الناصري داخل مظلة الواقعية الجديدة من حيث الصناعة الدقيقة و“حقيقة” التفاصيل، مع انزياحٍ واضح نحو رمزية حُلمية ووجودية بصرية تُقدّم الإنسان كذاتٍ متأمّلة. إنها واقعية تُبطّئ الواقع لتعيد إنسانيته، لا لتضاعف صخب العالم.

لا تبحث هذه اللوحة عن الإدهاش اللحظي؛ إنّها حالة إقامة. تُرى ثم تُستعاد. وحين تُستعاد، يتبيّن أنّ ما ظننّاه سكونًا هو حركةٌ بطيئة للوعي: حركة من الصورة إلى المعنى، ومن الجمال إلى السؤال. في زمن الغضب، يرسم مزاحم الناصري إمكانية الإصغاء؛ وفي زمنِ الاستهلاك السريع، يمنحنا صورةً تقيم فينا طويلًا، كهمسةٍ تُؤجِّلُ الكلام لتُنجز المعنى.