بولص آدم

الفنان وسياق الاشتغال

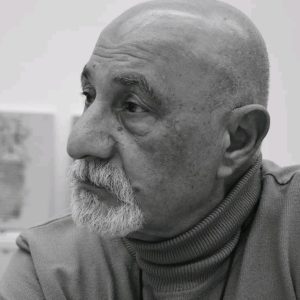

في تجربة الفنان العراقي حسن حداد، المقيم في لايبزغ، تتجلى مقاربة بصرية متفردة، تتجسد هوية تشكيلية تتجاوز البهرجة البصرية والتجريد الخالص، تنفتح على مناطق التوتر بين الأشياء، وعلى المسافات غير المنظورة بين الذات والعالم. حداد لا يسعى لتكرار الواقع، بل لإعادة تشكيله كأثر، كصدى بصري تتخلله طبقات من الصمت والضوء والانقطاع. أعماله تستبطن هندسة دقيقة، وتوظف الفراغ لا كمجرد مساحة، بل ككائن ثالث ينهض بين العين والموضوع.

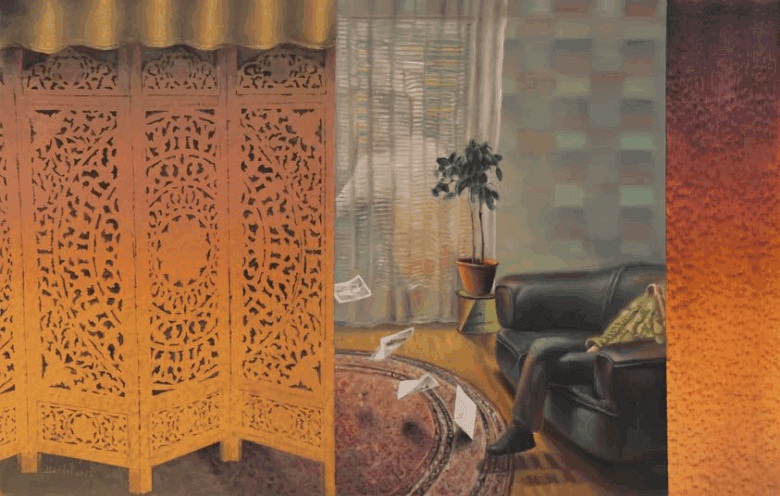

في لوحته “مضى.. وهل نُسي؟” (زيت على قماش، 70 × 110 سم، 2023)، نواجه مثالًا دالًا على هذا الاشتغال؛ عمل لا يصف لحظة، بل يستنطق الغياب، ويتعامل مع الأثر بوصفه بؤرة بصرية ومعنوية. لا تُفصح اللوحة عن معناها مباشرة، بل تقيم في حقل إدراك مؤجل، حيث المعنى يُستشف لا يُقال. الخطوط مشدودة بصمت، والألوان تتنفس بتؤدة، كأنها تسائل النسيان نفسه. هي لوحة تُبنى في المتلقي كما تُرسم على القماش: ببطء، وبتواطؤ خفي بين الرؤية والذاكرة.

هندسة السكون

يُشكِّل الحاجز المزخرف في يسار التكوين نقطة استهلال بصرية، تقطع المشهد وتُحدّ من انفتاحه. لكنه ليس مجرد “ديكور داخلي”، بل عنصر سيميائي يحمل دلالة الفصل، الحجز، وربما الحماية. هو يشير إلى عتبة، إلى عالمين لا يلتقيان، أو ذات تحتمي من تماس مباشر. هندسيته الخشبية، الصارمة، تتعارض مع الليونة الدائرية للسجادة في وسط التكوين. هذه السجادة لا تتوسط المكان فحسب، بل تشكّل مركزًا بصريًا–دلاليًا: دائرة في فضاء كل ما فيه مستطيل أو عمودي. إنها تمثل نوعًا من “الاحتواء الناعم”، أو “بيت داخل البيت”، حيث تكمن هشاشة ما.

هنا تبدأ ملامح “بيت الذات”، ذلك المجال الداخلي المحمي، الذي تتجلى فيه الذات لا بوصفها صورة مكتملة، بل كأثر، كهشاشة هندسية، كحضور ضمني داخل ترتيب الأشياء. فالحاجز، كما السجادة، ليسا مجرد مفردتين بصريتين، بل مرايا داخلية تشير إلى النفس وهي تقيم في انعزالها الرمزي. إنها هندسة لمرآة خافتة، لا تعكس الملامح، بل تُظهر ما وراءها.

ما لا يُقال

في أقصى يمين اللوحة، يظهر جسد بشري ملتفت عن المشهد. لا يواجهنا. لا يطلب منا مشاركة ولا نظرة. وجوده هامشي في الموقع، لكنه محوري في التأويل. هو شاهد لا يُريد أن يُرى، ووجوده يُعمّق غيابًا آخر. خلف الستارة شبه الشفافة، يلوح طيف شخص آخر، ما يفتح إمكانيات قراءة اللوحة كمسرح لغائبين: أحدهما ظاهر جزئيًا، والآخر مخفي جزئيًا، وبينهما يتوسّط الفراغ، كنوع من “البيت الثالث”.

البيت الثالث، أو ما يمكن تسميته “مرآة الداخل”، ليس مكانًا ماديًا، بل مجال إدراكي–شعوري يتكوّن من التوترات، من الظلال، مما لا يُقال. إنه المساحة التي نُلاقي فيها أنفسنا لا عبر الانعكاس، بل عبر الغياب. حضور الشخصين على هذا النحو – أحدهما مبتور، والآخر شبح خلف قماش – لا يُجسّد شخصيات، بل يُجسّد موقع الذات وهي تواجه نفسها من وراء حجاب الإدراك.

اللغة المؤجلة

وبين المقدمة والعمق، هناك أوراق معلقة، تشبه الطائرات الورقية أو القصاصات المؤجلة. رمزيًّا، إنها تحمل دلالة رغبة معلَّقة في الطيران، في البوح، في الإفلات. لا تطير، لكنها موضوعة على عتبة الطيران. هي ذاكرة مشوشة، أو خطاب مؤجل، أو صمت ينتظر من يقرأه.

شكلها المائل، وشبه عشوائيتها، يُحيل إلى مفردات الكتابة والذاكرة. لا نعرف إن كانت ملاحظات، رسائل، أم مجرد فضلات ورقية. لكنها بلا شك تُكثف معنى المعلّق، المؤجل، المنتظر. وكأنها، سيميائيًا، ترمز إلى اللغة التي لم تُكتب بعد، أو الحكاية التي انقطعت فجأة.

سؤال الإدراك

كل عنصر في التكوين مشغول بدقة: العلاقة بين المستطيل (النافذة، الحاجز، الأريكة)، وبين الدائرة (السجادة)، تكشف هندسة مبنية على توازن صامت بين الصرامة واللين. ليس في التكوين ميل للزخرفة، بل اقتصاد شديد في العناصر. إلا أن هذا الاقتصاد لا ينتج فراغًا بصريًا، بل فراغًا تأمليًا. مشهد مأهول بما لا نراه.

النبات الداخلي، رغم هامشيته، يمثل الحياة التي تستمر بهدوء وسط الركود العام. هو العنصر الأكثر “صحةً” و”نموًا”، مقابل أجساد ساكنة، أو أرواح متوارية. أما الإضاءة، فتشكّل محورًا بصريًا/نفسانيًا: الجانب الأيمن دافئ مظلم نسبيًا، بينما الجانب الأيسر مشرق بدفء خافت، مما يشير إلى تقاطع عالميْن: الداخل العاطفي والخارج الرمزي، أو الذات والآخر، أو حتى اللاوعي والوعي.

الألوان في اللوحة لا تصرخ، بل تهمس. الأبيض، البني، الأخضر الزيتوني، والرمادي المائل للبرد، تشكّل طيفًا هادئًا، لكنه ليس محايدًا. بل يُقصد به نزع الحرارة من العاطفة، وجعلنا نقيم في تأمل بارد، يشبه الترقب أكثر من الاستقرار. لا أحمر، لا صُفر، ولا زرقة عميقة، فقط طيف من الخفوت الذي يُضمر لا يُصرّح، ويدفع باللوحة إلى مجال الحدس لا التعيين.

الرسم كحالة وجود

إن اللوحة تُعيدنا إلى سؤال ما هو “المشهد”؟ وهل يمكن للرؤية أن تكون تامة؟ في ضوء ذلك، تقترح القراءة الظاهراتية–الجسدية، كما طرحها موريس ميرلو-بونتي، أن إدراك اللوحة لا يتم بالعين وحدها، بل بالجسد، بالزمن الباطني، بالإقامة في الصورة لا عبرها. اللوحة هنا ليست ما نراه، بل ما نُستدعى إلى أن نعيشه.

في هذا السياق، تُقدِّم اللوحة نفسها كمكانٍ لا تجري فيه حكاية، بل كصدى لحكاية غائبة. كبيت فقدَ سكّانه وبقيت فيه “العلامات”: السجادة، الحاجز، الستارة، الأوراق. الجسد لا يملأ المكان، بل يتركه مشغولًا بغيابه. إنها هندسة الغياب: لا تُنهي سؤالًا، بل تُقيمنا في احتماله.

اللوحة لا تقول، بل تُشير. لا تعرض، بل تُورّطنا في السؤال. في لحظة التأمل الأخيرة، لا يعود المهم من هو ذلك الجسد، أو من خلف الستارة، بل من نحن في مواجهتهما. هل نحن العابرون، الراؤون، أم أولئك الذين فاتهم شيء ما دون أن يعرفوا ماذا؟ في إحدى رسائله، كتب ريلكه: “ليست مهمتنا أن نُجيب، بل أن نحيا في الأسئلة” – وهذا ما تفعله هذه اللوحة: تفتح سؤالًا ناعمًا عن الذات والمكان، عن الغياب والحضور، عن الرؤية كنوع من الوحدة العميقة.

مرآة الداخل وبيت الذات

هكذا تغدو اللوحة مرآةً للداخل، حيث لا تعكس تفاصيل الخارج، بل تُقيم ذاتها كمساحة تأملية تُظهر أثر الغياب، وتحوُّل المكان إلى بيت رمزي للذات. بيت الذات هنا ليس المكان المادي، بل تمثيل النفس في انكسارات الضوء، في هندسة الفراغ، في غياب الشخصيات، وفي لغة الأشياء الصامتة. وكأن كل ما في اللوحة يقول: ها هنا كانت إقامة ما، حنين ما، ذاتٌ ما – لا تزال حاضرة بغيابها، ناطقة بصمتها، ومقيمة في “بيتها” الداخلي، الذي هو نحن.