مروان ياسين الدليمي

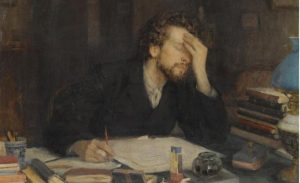

ما من شيء أكثر فتكًا بالمشهد الثقافي من “الكاتب الذي لم يكتُب”، وهذه القصة المعنونة ” فضيحة مؤقتة ” للقاص بولص آدم ، المنشورة في موقع الكتابة، رغم خفتها ونبرة السخرية التي وسمتها، تُبقي قبضتها مشدودة على عنق هذا الوهم، وهم الكاتب المزيَّف. إنها لا تكتفي في كونها قصة بقدر ما هي عملية تشريح لجثة ما تزال تُصفّق لنفسها في المرآة. يتكئ بناؤها على كاشفية هجائية حادة، حيث يتجلى أمامنا مشهد أدبي لا يُراد منه الوقوف عند حدود السرد التقليدي، بل يتموضع بوصفه خطابًا ميتاسرديًّا، ينقض وهم المؤلف، ويهدم مركزية “الكاتب” بوصفه خالقًا فرديًّا للنص. هنا لا يتمّ تفكيك النص بقدر ما يُفكك النظام الثقافي الذي يؤطره: صناعة الكاتب، اقتصاد الأدب، وطقوس النجومية المتوهَّمة.

القصة تعمل داخل حدود نظام تمثيلي يُعيد ترتيب العلاقة بين الكاتب والنص، وبين القارئ وما يقرأه. نحن لسنا بإزاء عمل يحكي عن الخداع فحسب، بل نصٌّ يمارس الخداع ذاته ـ يركّب مشهديًّا معمارًا تهكميًّا يفضح بُنى الكتابة المعاصرة حين تتحول إلى سوق، والمعنى إلى سلعة، والمؤلف إلى ماركة.

منتج أدبي مغشوش

يقدّم الكاتب لنا شخصية “عامر” بوصفه منتجًا أدبيًّا مغشوشًا، صُنِع في ورش خلفية بإضاءة خافتة وأقلام مستأجرة. لكنه لا يُدين عامر وحده؛ بل يقف على ربوة أعلى، ويقذف بسهامه نحو طقس ثقافيٍّ كاملٍ تآكل من الداخل: ناشر يتعامل كمدير صرافة، صحفيون يُصفقون للفلاتر، وقُرّاء يُغمضون أعينهم ليتذوقوا “الحنين” المغشوش.

هذا النص، في حقيقته، لا يروي؛ بل يكشف. إنه نصّ لا يُعنى بتطور الشخصيات، ولا يضع رهانات على الحبكة، لأنه يفترض – بحق – أن الشخصية الرئيسة هي “الكذبة”، والحبكة ليست سوى مراسيم دفنها.

هذه “الفضيحة الموقعة” لا تفضح كاتبًا، بل توقّع على شهادة وفاة النموذج الكلاسيكي للكتابة، وتُعيد رسم حدود السرد في زمن تُكتب فيه الكتب بالأجرة، وتُمنح فيها الجوائز لمن لا يعرف عناوين فصوله.

هكذا تنهار المسافة بين الحقيقة والزيف، ويصبح السرد مرآة لا تعكس وجهًا، بل شبكةً من الظلال.

تبدأ القصة من حيث يجب أن تنتهي: اعترافٌ بالصمت، بورقة لم تُمسّ، بكاتبٍ لا يكتب. ثم تسير في مسارٍ دائريّ، كحفلة تنكرية يتعرى فيها الجميع، لا مرة واحدة، بل مرارًا وبمتعة لا تخلو من الانتقام. كل مشهد في القصة يُبنى لا لتصعيد الحدث، بل لتصعيد الإحراج: إحراج المزيّف، إحراج الناشر، بل وحتى إحراج الجمهور الذي قبل أن يُخدع.

انزياح المؤلف عن المركز

لا يعود “عامر” ممثلًا للذات الكاتبة، بل يصبح تمثيلًا لواجهة وهمية، قناعًا يُدار من خلفه نصّ متعدد المؤلفين. “عامر” ليس مؤلفًا، بل مؤوَّلًا، أي إنه “نتاجُ” النص لا “منتِجُه”. وتتحول ذات الكاتب إلى “واجهة رمزية” تؤدي أدوارها وفق ما يُملى عليها من السوق، لا من قلق الكتابة.

هذا الانزياح يُبرز فكرة أن “الكاتب” هنا كيان افتراضي، يُعاد إنتاجه في سياق عرضيّ: صوره، حركاته، إجاباته المرتبكة، وحتى عباراته الجاهزة (“كتبتها وأنا أنزف”) لا تملك أي جذر داخلي في التجربة، بل تُقدَّم وفق وظيفة أدائية بحتة. أي أننا أمام انهيار العلاقة العضوية بين المؤلف ونصه، ما يجعل “الكتابة” نفسها موضوعًا للكتابة.

الطقس الأدبي بوصفه محاكاة ساخرة

تُسائل القصة مفهوم “الأمسية الثقافية”، وتحوله إلى أداء شكلي مبتذل، حيث تتكرر المفردات الفارغة، وتتسرب الجماهير كما يتسرب الماء من غربال. الكراسي الفارغة، الهمسات، الأعذار، الضحكات المكتومة، كلها تفكك الطقس الثقافي، وتعيد تأويله كـ”شاهد زائف” على حدثٍ لم يقع أصلًا.

إنها ليست قصة عن فشل كاتب، بل عن فشل نموذج بأكمله: من دار النشر إلى القارئ، مرورًا بالنقد الذي يهز رأسه لمجرد أن الجملة مزوّقة.

ولعل ما يميّز هذا النص عن غيره من الهجائيات المعتادة، هو أنه لا يكتفي بالسخرية، بل يصنع جمالًا من السخرية. فكل عبارة فيه مشغولة بعناية مَن يعرف أن أقسى الضربات يجب أن تُقدَّم داخل علبة مخملية. الأوصاف، الإيقاع، توقيت الحوار، كلها توحي بكاتب أمسك بزمام اللغة لا ليغني، بل ليشهق قهقهة صامتة من تحت جلده.

تعددية الأصوات وتعليق السلطة

اللافت في بنية القصة هو تحطيمها للتفرّد الصوتي داخل العمل. فالسرد لايترك لراويه سلطة مطلقة، بل يتناوب الأصوات داخل النص، في فضاء يبدو أنه مشيد أصلًا على أساس جدليّ لا سرديّ. الأصوات الثلاثة للأشباح (مريم، يوسف، نجم) تشكّل سلطة سردية خفيّة لا تقل تأثيرًا عن “الكاتب المزيّف”، بل تُحيله إلى دور ثانوي في إنتاج النص. وفي هذا تفعيل واضح لمفهوم “تعدّدية الأصوات” حيث لا يعود الصوت المركزي حاكمًا، بل تنهض الهامشيات (كتّاب الظل) لتفرض سُلطتها، أو بالأحرى لتكشف زيف السلطة.

نضحك بمرارة

أما “جراح الذاكرة الثامنة”، فليست كتابًا داخل القصة بقدر ما هي استعارة كبيرة لحالة من التمثيل الأدبي المستمر. إنه كتاب لا يُقرأ، بل يُسوَّق. لا يُكتب، بل يُنسَّق. ولا يُناقش، بل يُبَثّ. ورغم كل هذه الطبقات من الزيف، يعود النص في النهاية ليجعلنا نضحك… بمرارة، لأننا نعرف أن هذه المهزلة ليست من خيال، بل من الواقع – وأكثر.

إنها قصة لا تقول الحقيقة، بل تُحرجها. ترسمها بإضاءة خشنة، وتضعها وسط جمهور يتضاءل كما يتناقص احترامنا لـ”الكاتب الكاريزمي” وهو يتلعثم أمام سطرٍ لم يكتبه.

في النهاية، “فضيحة موقّعة” ليست عن عامر، بل عن زمن بأكمله اختلط فيه الحنين مع التسويق، والكتابة مع الأداء، والكاتب مع ظلاله. وهي قصة تذكّرنا أن الورقة البيضاء قد تكون أصدق شهادة أدبية من أي كتاب حُشي بالمجازات واستُخرج من رحم الدهاء الإعلاني.

في كلمة واحدة ، هذه القصة لا تُقرأ… بل تَفضَح.

اقرأ أيضاً: