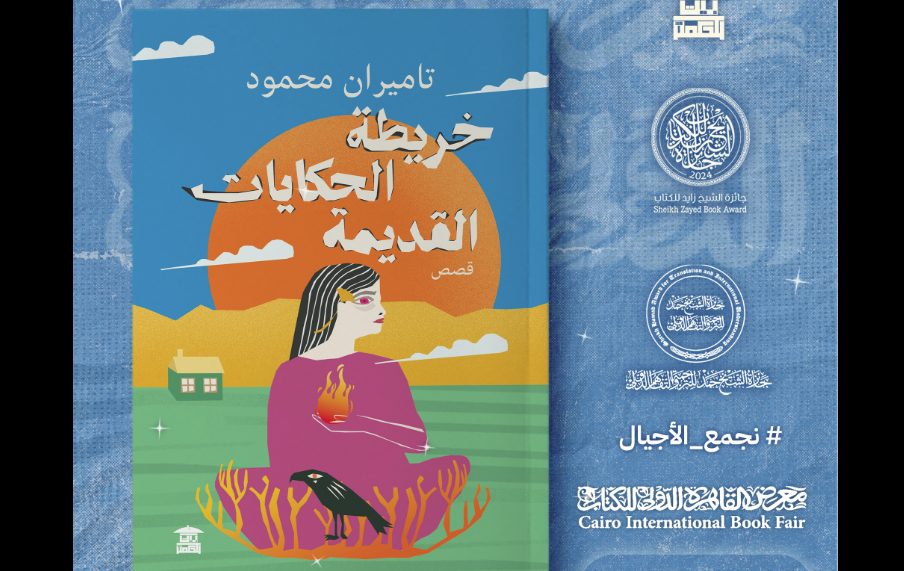

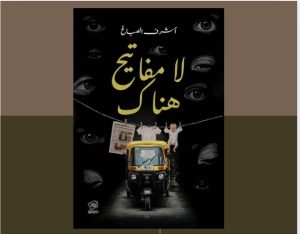

حين نقرأ تلك القصة، قصة “اسمي حُسن” المضمنة بمجموعة “خريطة الحكايات القديمة” للكاتبة تاميران محمود (صدرت عن بيت الحكمة 2025) يمكننا أن نلتمس منظور الكاتبة لعلاقة الزمن والذات. فيكوّن تداعي المشاهد والأماكن والشخصيات على لسان راوية الحكاية، فضلا عن وصفها لمشاعرها تجاهه في جمل “كأن لماضيها أنينا أسمعه…ذهبت لتسكن قاع واحد من صناديق الذاكرة” ما يشبه بخيوط تنبع من الذاكرة إلى الواقع وتزداد صلة به. مستغلة وجود لقطة أو شعورا متماس معها -كارتعاشة مذاق مصاصة الليمون-، لتدفعها سريعا إليها، ومن ثم تسحبها وقد استعادت نفسها، مدركة هويتها من بين غبار الحاضر.

تدفعنا هذه الصورة إلى النظر لمادة وقوام تلك الخيوط وطبيعة صلتها بين النفس وزمنها، خاصة إذا تأملنا تأرجح البطلة بين الاندماج والانغماس في مشهد الحضرة الصوفية تحت كنف الأب وبين الحذر والخوف من مشاركة الأطفال في اللهو بسبب سطوة الأم. فينبع من ذلك سؤال عن مدى وجود الإنسان في تكوين مساره ومصيره، أو بصيغة أدق: هل نحن من نصنع قيودنا من هوية وذاكرة أم تصنع لنا ونطالب بمجرد العيش تحت ظلالها؟

“لا أجد متعة كبيرة في اللهو على الشاطئ، ولكن مصاحبة أبي في جولاته متعة كبيرة لعقلي وقلبي معًا. والأجمل أن لا ثالث معنا. أما هذا اليوم فيجب أن نتشاركه كلنا، ولذا ذهبنا في رحلة مسائية لشارع خالد بن الوليد التجاري. أخذت أمي تمارس هوايتها في الفصال وتشتري أشياء تبدو جميلة لكنها بلا قيمة عندي”.

تبدأ الكاتبة بتوظيف رواية البطلة وتداعي ذكرياتها في وضع حجر أساس لتلك المعضلة، يعكس طبيعة النفس في تحديد يوصلتها الخاصة، فنراها من البداية للنهاية يقف فؤادها متلفتا بين الالتزام بضوابط الأم والخوف من وعيدها، والتي ترمز لرأي المؤلفة عن الواقع والعادات بدفعها النفس لمسار محدد ليس لها أن تحيد عنه إلا خلسة. وبين الاندماج والانغماس في عالم الأب الذي يرمز أيضا لنظرتها عن الصوفية الخالصة، والتي تحاول بطاقة إيمانها أن تمحو تلك المسارات الجامدة، مقيمة علاقة حرة بينها وبين العالم بصرف النظر عما يرسمه الزمن في كل خطوة.

“فتحت الباب لأجدها أمامي، نفس الفتاة الصغيرة، تحمل صندوقًا من صناديق المياه الغازية وتضعه أمامي، وأبي من خلفي يثني عليها بعبارات داعمة. يشجعها بمحبة واضحة، وسألها بابتسامة ودودة «اسمك إيه يا هانم؟».

قالت في وضوح: «اسمي حُسن».

«حُسن اسم غريب!»، هكذا فكرت ولم أعلق. فقال أبي مشجعًا: «حُسن شاه هانم ألف شكر، نورتينا»، وناولها النقود، لتجري من أمامنا وتختفي”.

يبرر هذا الوصف استحواذ شخصية ك “حُسن” على عقل الراوية حين تتذكر تلك الأيام-كما يعكس عنوان القصة- رغم حضورها الخفيف إلى حد ما حسبما تصف. فنكتشف أن “تاميران محمود” صممت هذه الشخصية مرآة لحياة عديد من البسطاء المتشبثين ببقايا فطرتهم-فكان من المنطقي أن تظهر كطفلة في سن متقارب مع البطلة-، فضلا عن تأثيرهم عبر تقاطعهم السريع معنا. لتمثل حُسن هنا أولى خيوط الضوء التي تساعدها في بداية حياتها يالتماس طريقيها، كما نراه أيضا يحدد وفق موقفها من هذه الخيوط، إلى أي جهة ستميل

“تنبهت في طريق العودة أننا في الترام بحركته المتهادية، تعجَّب أبي لسكوني وعدم مجاراتي المعتادة له، شعر بالقلق وظن أن الملل اقتنص روحي، لم أعرف كلمات تساعدني في وصف ما رأيته ولا خوفي من مجهوليته”.

وإذا أمعنا النظر نرى بقاء حُسن كرمانة ميزان-كما أوضحت الكاتبة في جدال بسيط بين الأب والأم حول اختيار هديتها المناسبة-هو ما ساعد البطلة في الهداية لقدر ذاتها. فإن كانت قد تلذذت بالحضرة الصوفية حسب وصفها “هناك سعادة خفية تسكن قلبي…تسع العالم بأسره“، ونهلت من فيض نورها النابع من حلقات الذكر حد انفصال روحها كما تذكر في جملة “وكأن الجسد ليس جسدي” مرتقية إلى عالم نوراني تستعيد فيه لهوها المنتزع “يجذبني لهو الأطفال ذوي الأجنحة الشفافة، أتدحرج وسطهم فوق عشب ندي”، فإنها تدرك كلما طال الذكر أن قلبها عاجز على تفسير ذلك الفيض، ومن ثم احتماله . فتؤثر بطلتنا أن تقف طاوية ما نهلته -سواء كانت لذة أو خوف- في ذاكرتها. وتمضي في طريقها الذي يرسمه الواقع -كما تقول حين عرض عليها أبيها المصاصة: “ضرسي مسوس” – مستعينة بتلك اللحظة الصافية- التي قد تراها في تذوق وليدها لطعم الليمون- لتناور بها إذا أراد الزمن أن يميت بوقعه السريع إحساسها. وعلى كل لحظة بعد لحظتها الأثيرة السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ