حاورته: آمال فلاح

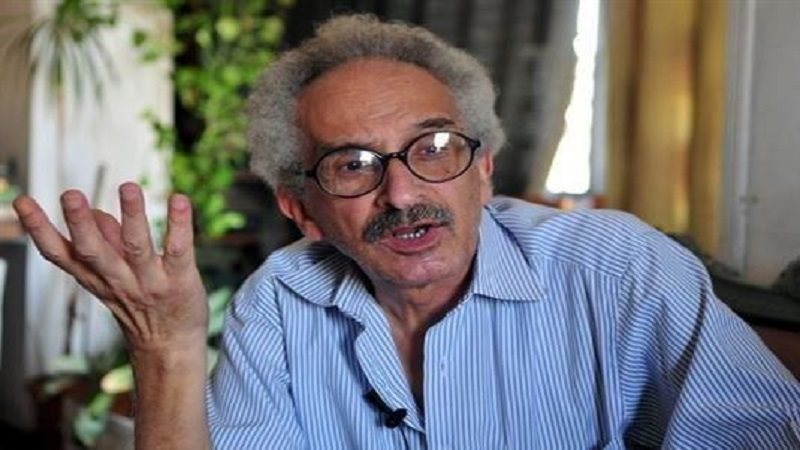

صدرت عن «دار المستقبل العربي» تاسع رواية للروائي المصري المشاكس، الحائز جائزة ابن رشد، صنع الله إبراهيم، بعنوان «التلصص» (وله عدة ترجمات ومجموعة من الروايات العلمية للأطفال). رواية يتلصص فيها على نفسه، وطفولته المنقرضة وشيخوخته القادمة، على خلفية من أحداث عام 1948. تتميز كتابات صنع الله، وهو الآن يشارف على السبعين، بالجرأة وبمحاولات اختراق حدود الشكل الروائي لاحتضان قوالب وصيغ فنية يكون بمقدورها التعبير عن الواقع المعقد الذي نعيش، وكذلك الاحتجاج على هذا الواقع الذي يغتال يوميا إنسانية الإنسان أنى كان. كما يتميز الروائي بنزاهة وصدق مع مبادئه جعلته يترفع عن الممارسات المتفشية في أوساط المثقفين العرب، من انتهازية وجري وراء المنافع الرسمية، وذلك منذ أول رواية أصدرها، وصودرت عام 1966 تحت عنوان «تلك الرائحة». وفي بيته ـ بالطابق السابع ـ بمصر الجديدة، كان لنا هذا اللقاء:

* نبدأ بما قبل «التلصص» أي «يوميات الواحات»، حيث استفضت في الحديث عن سنوات السجن زمن عبد الناصر، وفضحت جلاديك علنا، وكذلك من تواطأ ومن اعترف. فهل كانت هنالك حاجة ملحة لسرد أحداث سبق وأن تناولها آخرون بجمالية وبإسهاب أكبر (شريف حتاتة وغيره)؟

ـ «يوميات الواحات «ليست رواية، إنها مذكرات. عندما كنت في السجن كنت أسجل ملاحظات على ما يحدث لي وحولي. وأهم شيء كان قراءاتي. كنت مهتما بالقراءة لأنني كنت اتخذت قرارا بأن أصبح كاتبا. والسؤال المطروح كان كيف أكتب. كنت أقرأ كثيرا وأسجل ملاحظات على قراءاتي. أساليب الكتابة والمدارس المختلفة وكان ذلك الأمر مهما من زاوية «أكتب إزاي ولمين» وسط الكم الهائل من الكتب. أحيانا كنت أقف عند بعض الأحداث داخل السجن متسائلا عن مغزاها. كيف أبحث عن الحقيقة؟ إن كل طرف له وجهة نظر مختلفة عن الطرف الآخر. نقلت مذكراتي على ورق السجائر وعندما طلعت من السجن حصلت على تلك الأوراق.

أما عن قرار النشر فقد حدث وأن طلب مني أحد الصحافيين كتابة شيء عن ظروف تكويني فأخذت من تلك القصاصات بعض الأمور ولم استمر معه لأن الأمر كان يحتاج لكتاب. السبب الثاني أنني كلما انتهيت من رواية ما، يحدث لي اكتئاب، والطريقة الوحيدة لمقاومة ذلك الإحساس هو الانشغال بكتابة عمل جديد خارج جنس الرواية: المذكرات، التعليق، ومنه تلك الهوامش العديدة التي سجلتها لأشرح الأحداث المذكورة في النص.

* مرت اليوميات في صمت تام من قبل النقاد، وذلك يحدث للمرة الأولى مع أحد أعمالك، لماذا تعمدت الإدانة، وبهذا الشكل الجارح، وهل كنت تنتظر مثل هذا التجاهل من قبل النقاد؟

ـ لم أكن أتوقع ردود أفعال بعينها. كثيرون ناقشوا العمل في الصحف بطريقة مختلفة لكنني لم أهتم بإجراء حديث أو الرد على الذين اعترضوا على المعلومات التي سردتها إذ حالما انتهيت منها انتقلت إلى كتابة روايتي الجديدة «التلصص».

* لقد كنت في «يوميات الواحات» طفلا ماكرا مصرا على تسمية الأشياء بأسمائها وإن جر ذلك عليك معاداة نصف المجتمع المصري، خاصة أصدقاءك من المثقفين.

ـ أهنئك على التقاط هذه المسألة. كلما أمعنت التفكير فيما كتبته طوال مساري أرى طفلا غير مهتم يريد أن يقول ما لا يقوله الغير. وقد انعكس ذلك أيضا في رفضي لجائزة المائة ألف جنيه. أعتقد أن عنصر المشاكسة موجود، لا تريدون أن تتحدثوا عن الجنس؟ طيب أنا حاتكلم. لا تريدون التحدث عن السلطة؟ أنا حاتكلم.

* لكن كيف لم تتعرض رواياتك، رغم جرأتها، للرقابة والمنع، ما عدا «تلك الرائحة»؟

ـ أنا محظوظ في هذه النقطة، فكلما ظهرت إحدى رواياتي إلى الوجود صادف ذلك لحظة ضعف في السلطة. في السنوات الأخيرة تحولت المسألة إلى مناعة لكوني أصبحت معروفا في العالم العربي وبقية العالم، ثم ان الكتابة ليست مثل التلفزيون الذي يشاهده ملايين الناس نظرا لتفشي الأمية وسيادة الثقافة الشفهية.

ثم أنا طول عمري على باب الله، بعيد عن المؤسسات الرسمية مما منحني نوعا من الاستقلالية. لحسن حظي أن زواجي كان قائما على أساس ارتباط عاطفي. زوجتي أدركت مدى تشبثي باستقلاليتي، فلم يحدث أن ضغطت علي لأقبل عملا معينا. قلت لها منذ أول يوم إنني أنوي المكوث بالبيت أشتغل فيه، فعزمت هي على البحث عن عمل لإعالة الأسرة.

* في رواية «أمريكانلي» تتحول الكتابة لديك إلى شكل من أشكال المعرفة. فقد تجاوزت فيها استخدام المادة الصحافية والتوثيق(على طريقة دوس باسوس) إلى استعمال الهوامش التي كانت أحيانا تفوق النص الأدبي نفسه(إدراج تعريفات بالكتاب والمفكرين والشخصيات وإقحام نصوص طويلة من فيلم تهاني راشد على سبيل المثال) لدرجة جعلت الكثيرين يعزفون عن مواصلة القراءة، فهل تريد أن تكون شاهدا على العصر كله؟

ـ أنا مؤمن بأن القالب الروائي بإمكانه استيعاب كل شيء.. أرشيفات.. دراسات تاريخية.. رواية أخرى.. كل أشكال السرد وكل أنواع الكتابة. مشكلتي هي كالآتي: في رواية «أمريكانلي» كنت أريد أن أفهم لماذا وصلت مصر إلى هذا الوضع المتردي. هل التدهور حالة طارئة أم أنه موجود في جينات المصري أم أن المتسبب فيه الوضع الجغرافي لمصر الذي جعلها هدفا للغزاة. طرحت هذه الأسئلة في مواجهة تجربة حدثت في مكان يعتبر أفضل مكان في العالم. فأية عوامل قامت على أساسها الحضارة في أميركا، وهي قامت على الاستغلال البشع، وما هو مستقبلها؟ وهل هي قادرة على تقديم الحلول؟ هذا سؤال مطروح في نهاية الألفية، في زمن موت الإيديولوجيات. يضاف إلى ذلك سؤال ثالث مرتبط بشخصيتي، بتكويني الجنسي والعاطفي دفعني لأن أضع نفسي تحت المجهر، أن أتساءل عن هويتي الجنسية ، كيف اتعامل مع جسدي بصرف النظر إذا كنت أتعامل مع رجل أو امرأة. أنا أباشر كل رواية جديدة لي بسؤال أبحث عن إجابته. سؤال ينطلق منه العمل. سؤال عن نفسي وطفولتي وحياتي الاجتماعية، وعن علاقتي ببلدي وبالعالم.

* وهل تجد الجواب مع الانتهاء من الكتابة؟

ـ مستحيل. التساؤل نفسه له قيمة. ليس من الضروري الحصول على الإجابة. قيمة التساؤل تتمثل في المساعدة على الفهم لا على إيجاد الأجوبة ولذلك من العبث تصور وجود إجابة مطلقة للأسئلة الأساسية. الروايات التالية لدي تعمل على الاستمرار في طرح الأسئلة، خاصة وأن المعطيات والأحداث في النصف الثاني من القرن المنصرم كانت هائلة لدرجة تحفز على التفكير والتساؤل.

* على الرغم من بروز شكل روائي عربي مختلف على يديك إلا أن قضية الشكل الأدبي لا تشغلك بالقدر الذي يشغلك فيه جانب النضال السياسي، والتوثيق أقرب شكل للمقاومة اليومية. ألهذا السبب تعتمده؟

ـ الكتابة نفسها مقاومة. هي نوع من شحذ القوة للمواجهة. شحذ يتم وسط الفوضى والمشاكل لتتحول الكتابة إلى اللحظة الوحيدة التي يصبح فيها الفرد متكاملا. أجمل لحظة هي لحظة الإبداع. ثم أن أي صانع لا يمكن أن يرضى عن عمله لأنه يعتقد أنه بالإمكان صنع الأفضل. أنا لا أحب العودة إلى أعمالي. العودة فيها دائما إحباط.

* بطل رواياتك كثيرا ما يصف الأمور بحياد.. بطلك ليس شخصا مثاليا. إنه ممل، لا يثير الانتباه وكثيرا ما يقوم بتصرفات عادية، لكنه لا يتوقف عن رصد ما حواليه. عن الانتباه والملاحظة. فهل أبطالك يشبهونك؟

ـ أكيد، أحيانا كثيرة أتقمص شخصيات رواياتي. هناك شخصيات لم أتقمصها ولاحظتها في وردة، مزيج من الشابات والشبان كانوا يشتركون في الطموح على الثورة والتغيير تحمل جزءا مني لكن هناك جزءا آخر تحتمه الشخصية. أحيانا تتجمع عدة شخصيات في شخصية المثقف الذي يفهم الأمور لكن حياته تبقى مرتبطة بالتلون. ثم ان الحياد الذي يميز بطلي استدعته ضرورة التخلص من الترهل والاسترسال والثرثرة التي كانت تميز الرواية. قضية تقنية. بكلمة واحدة يمكن أن يقال ما كان يقال زمان في صفحة. لم نعد بحاجة إلى الوصف الكثير بعد أن أصبحت لدينا السينما، وفي ذهن القارئ كم من المعلومات الضخمة تغنينا عن الثرثرة. إن الوصف يتم قياسا على العمل.

* جاءت أهمية «وردة» في مضمونها وشكلها فكيف نجحت في الحفاظ على استقلالية العمل الأدبي وقد تمت كتابة هذه الرواية بطلب من السلطات العمانية؟

ـ إطلاقا. لم يكلفني احد بكتابة الرواية. ولدت «وردة» من سؤال آخر، لماذا فشلت محاولة تغيير المجتمع وتحديثه في إطار الأفكار الثورية ونجحت مع ممثلي الانجليز وشاه إيران؟ كل الحداثة الظاهرية التي لمحتها في سلطنة عمان عندما زرتها أحالتني إلى سؤال عن أولئك الذين صنعوا الثورة وحلموا بالتغيير. ساعدني الفرنسي مارك بيليس، عضو لجنة مناصرة ثوار ظفار في السبعينيات الذي احتفظ في قبوه بكل الأرشيف من نشرات وجرائد صدرت آنذاك. كنز صورته وأحالني إلى شخصيات حقيقية اعتمدت على شهاداتها الواقعية في كتابة الرواية. لم يكلفني احد بكتابة الرواية أردت أن أعيد إحياء تاريخ كاد يختفي.

الرجل الذي دعاني لزيارة السلطنة «طعنته في الظهر» كما قال لي.

* وهل شخصية وردة هي تجسيد للمناضلة البحرينية ليلى فخرو (اسمها الحركي هدى) التي لعبت دورا هاما في المنطقة والتي وافتها المنية مؤخرا؟

ـ خلقت شخصية وردة من نموذج غير حقيقي. إن فيها عناصر من جميع الشخصيات النسائية الموجودة في ثورة ظفار، ولكنها ليست ليلى فخرو ولا غيرها، بدليل أنها قابلت «هدى» في احد الفصول. شخصية وردة أصلا امتداد لرواية «ذات». عندما كتبت «ذات» كان في ذهني أن أصور امرأة مناضلة تقاوم النظام عبر تشكيل جهاز ـ مع أصدقائها ـ يقتحم شاشات التلفزة يقول ان الخطابات على تلك الشاشات كاذبة. لكن صورة تلك المرأة بدأت تتحول تدريجيا إلى النموذج السائد واحتفظت في ذهني بفكرة المرأة القائدة، عكس النموذج السائد الذي يدخل في معارك صغيرة ليعبر من خلالها عن ذاته تنفيسا عن الإحباط الذي يعيش فيه، فكانت رواية «ذات».. وظلت عندي بعدها الرغبة في رسم الصورة المضادة لذات. على غير انتظار وجدت الصورة منعكسة في قائدات ثورة ظفار فسنحت لي فرصة الحديث عن هذا النوع من النساء. من أين جئن وكيف كانت نهايتهن.

جاءت شخصية وردة متخيلة، مزيجا من كل تلك المناضلات، ولكنها ترتكز على حقائق وانطلقت الرواية، كسابقاتها، من سؤال طرحته على نفسي: لماذا وصل القوميون العرب إلى ماركسية حمقاء، إلى يسارية طفولية بدأت فاشية وجاءت تجلياتها ساذجة حتى وصلت إلى نهايتها متمثلة في سقوط اليمن الديمقراطي.

* تذكر أنك خلال زيارتك لسلطنة عمان شاهدت طرقا ومستشفيات وجامعة حديثة، وهو ما كانت تطالب به جبهة تحرير ظفار. فهل ذلك نفس الذي حدث مع عبد الناصر إذ حققت ثورته أغلب ما كانت تدعو إليه الأفكار الاشتراكية التي آمنت وتؤمن بها، ومنه هذا التأرجح بين الحب والرفض لنظام عبد الناصر؟

ـ عبد الناصر مختلف لأنه كان أكثر واقعية إذ بدأ من التجربة وليس من النظرية. التجربة هي التي وجهته للطريق الذي سار فيه وجعلته مؤمنا بالاشتراكية العلمية كما دفعته إلى التصدي للإمبريالية. والمشكلة أساسا ليست مشكلة عبد الناصر إنما مشكلة العصر ومشكلة المرحلة التي كان فيها عبد الناصر وكان فيها القوميون العرب في اليمن الديمقراطي وبريجنيف في الاتحاد السوفييتي، حيث كان الزعيم فيها يظل طول عمره وعندما يمارس سلطاته الدكتاتورية، فهو أب يرعى مصالح شعبه. تأمين صحي، تعليم مجاني، مساكن رخيصة، حوافز لتشجيع من يعمل أكثر ومساهمة للعمال في تسيير الشركات التي يعملون فيها. كانت غالبية الشعب راضية عن الحب الذي منحه لها عبد الناصر وبالتالي تغاضت عن المظالم البوليسية على أساس أنها طبيعة الأشياء. أميركا نفسها لم تنج من فكرة الأب. كينيدي كان أبا للأميركيين. أب حقق درجة عالية من الرفاهية فتغاضى الشعب عن فضائحه، بصرف النظر عن الاستبداد والقمع وجذور الفساد التي استشرت بعده.

* قلت في حوارات سابقة أن الإبداع يأتي دائما من جرح. فمن أين جاءك الجرح؟

ـ جرحي الأساسي هو المرأة، بدءا من فقدان الأم وتجارب المراهقة الكئيبة التي خلفت جرحا غائرا، وكذا التجارب التي لا تكون مكتملة أو ناقصة. أثناء فترة الشباب نضع غطاء قويا على جراح الطفولة، لكن كلما تقدمت بنا السن استيقظت الثغور وانزاح الغطاء لغاية سقوطه النهائي.

روايتي الجديدة «تلصص» تدور في عالم الطفولة والشيخوخة في آن واحد. إطلالة على العالمين في مواجهة المرأة تحت خلفية الأحداث الجارية عام 1948.

* نعود إلى تجربة السجن ـ موضوع آخر ما كتبت ـ حيث علمك السجن الكثير، دواخل الإنسان، حكايات الآخرين، فما الذي استفدته منه؟

ـ من ضمن الأشياء الأساسية التي تعلمتها الاعتماد على النفس. اكتشفت متعة أن تكون الأشياء نظيفة ومرتبة وساعدني ذلك في حياتي اليومية. هذا من ناحية مادية مباشرة، أما من ناحية أخرى فقد اكتسبت القدرة على التفكير ووزن وجهات النظر المختلفة من عدة جهات إلى المسائل، أي تعلمت التفكير الموضوعي وأدركت أن هناك أكثر من وجهة نظر وأكثر من جانب للمواقف المختلفة وأن التعصب ضار وأن علينا محاربته.

* لماذا لا يذكر الناس من جميع مسارك الروائي سوى حكاية المائة ألف جنيه التي رفضتها من سنتين؟

ـ هو أمر مضحك. كل ما يعرفه الناس عني أني رفضت 100.000 جنيه. أحيانا أعجز عن الإجابة خاصة وأني كتبت كلمة أشرح فيها سبب رفضي للجائزة. أنا طالما كتبت ضد السلطة وضد أميركا وضد الفساد. هذه السلطة الثقافية قررت أن تمنحني جائزة بهذا المبلغ ولم يكن بمقدوري أن أقبلها وقد سبق ورفضت جوائز لكن رفضي ـ وسط التعتيم الإعلامي ـ لم يسمع به أحد، ومنحت الجائزة لشخص آخر ولم يعلم بذلك أحد، وربما اتهمت بالكذب. كانت لدي رغبة في الاحتجاج على الجوائز والسلطة التي تمنحها وليست هناك فرصة للتصريح بموقفي مثل تلك التي سنحت لي حيث كانت كل وسائل الإعلام حاضرة وكل موظفي الدولة ومسؤوليها أيضا. كان ذلك أول احتجاج من نوعه يحصل في مصر. الخيار بدا لي أكثر أهمية إذ من الضروري أن أوصل للناس الموقف الذي اخترته، وأمام الملأ.

* الكتابة وحدها ليست همك الأساسي. فأنت ناشط سياسي ثم أنك تحتضن إبداعات الشباب. ما السر في ذلك؟

ـ ليس احتضانا، هناك تواصل. علاقتي بالمبدعين الشباب طيبة، قائمة على أساس أن الحياة تقدم حاجات جديدة من الإبداع وهناك أناس يمكن أن يتجاوزوني، وغيري، وذلك إدراكا مني للحركة التاريخية المستمرة للإبداع. وإدراكا أيضا للمصاعب التي واجهتني في حياتي الأدبية والتي أريد أن أجنبهم إياها.

أما عن الشق الأول من السؤال فأقول أني أدخر كل جهدي لعملية الكتابة لأنها تتطلب التتبع والقراءة والاطلاع. طاقتي الجسدية والعصبية ضعيفة لا تترك لي مساحة للنشاط السياسي. أنا أعبر عن نفسي سياسيا عندما يتطلب الأمر ذلك، مثلي مثل أي مواطن. أنا كذلك عضو في اللجنة التنسيقية لـ«كفاية» لكني لا ألعب فيها دورا قياديا. أنا عضو عادي. لقد حققت الحركة مسألة مهمة بقصد تحقيق المواطنة، كونها احتضنت مجموعة من التيارات المختلفة من شيوعيين وناصريين وإسلاميين ومستقلين وسكرتيرها العام قبطي، كما حققت شيئا رائعا وهو النزول إلى الشارع ـ الأمر الذي كان ممنوعا عن الأحزاب قبلاً ـ إلى أن وصل عدد المظاهرات إلى الآلاف. وهنا تدخل النظام فألقى القبض على العناصر الناشطة وحبسهم بطريقة غير قانونية وهددهم كما استعمل الوسائل التقليدية للقمع بحيث ان حركة «كفاية» التي هي ليست حزبا سياسيا بدأ يحصل فيها شيء من التراجع إلى أن حدث الانقسام على أساس أنها تخلت عن أهدافها الأولى. لم تعد تتظاهر في الشارع. لم تشترك في الاحتجاجات على العدوان الإسرائيلي على لبنان ولا على الوضع الحاصل في العراق.

* هل تظن أن الأفق لم يعد مسدودا؟

ـ أنا متشائم على المدى القصير فقد وصلنا إلى أوضاع مأساوية. النفوذ الأجنبي هو المسيطر ولم يعد هناك توجه وطني وقومي، إلا أنني أبقى متفائلا على المدى الطويل.

* يبدو أن اهتماماتك بالسينما ظهرت مبكرا في بدايات حياتك مع محمد ملص، كممثل، وهي ذي تعود إلى البروز مع مشروع تحويل روايتك «شرف» إلى فيلم على يدي سمير نصر، فإلى أين وصل المشروع؟

ـ في مرحلة من حياتي درست السينما في معهد موسكو لثلاث سنوات بدءا من 1971. كان محمد ملص يدرس هناك ويعد لفيلم التخرج. قمت معه بجميع مراحل العمل ومنه التمثيل. بعد ذلك توقفت التجربة. كنت أهرب من المحاضرات لأنتهي من كتابة «نجمة أغسطس».

حصلت بعدها محاولات لاقتباس رواياتي لكنها لم تنجح. آخر مشروع يعود لبضعة أشهر مع المخرج سمير نصر، صاحب فيلم «أضرار لاحقة»، الذي تحمس جدا لرواية «شرف» لكنه بصدد البحث عن منتج من الجانب المصري والألماني. هناك أيضا مشروع تحويل «اللجنة» إلى مسرحية.

* لمن تقرأ؟

ـ أفضل قراءة الكتب التاريخية والقصص البوليسية.. أنا مضطر لقراءة أمور بعيدة على النوع الروائي من أجل اكتمال معرفتي.