خالد عصام

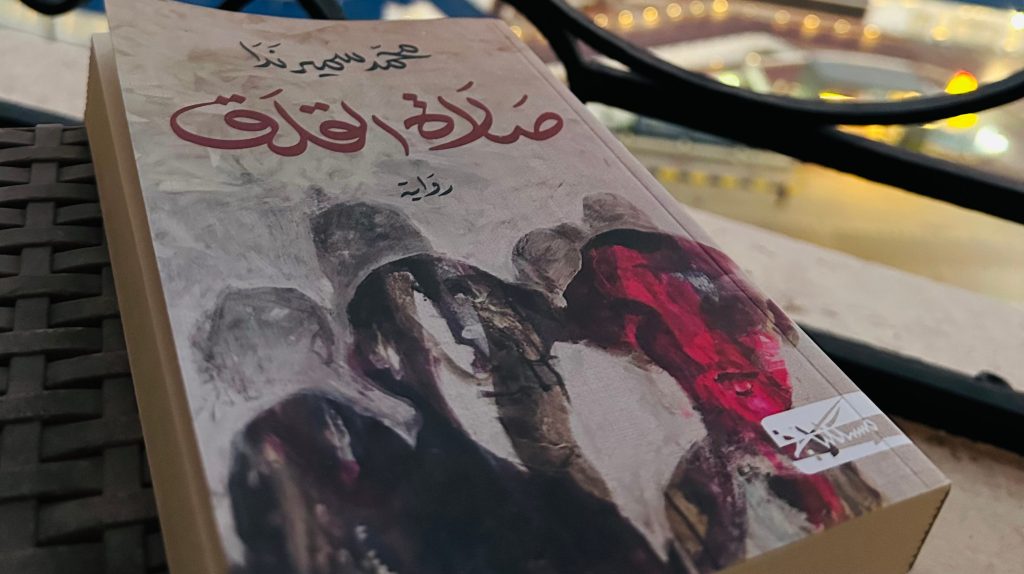

في روايته الصادرة عن دار ميسكلياني – تونس سنة ٢٠٢٤ وعبر ثماني أو تسع شخصيات، حسبما ترى ألاعيب السرد التي صاغ بها الكاتب روايته، وبمروياتهم جميعًا يختبر الكاتب «محمد سمير ندا» عدة فرضيات وإن بَرَزَ بشكل جلي ثنائية الخنوع وفرض السيطرة على العقول.

في نجعٍ مُتخيل لم تعرفه الخرائط الرسمية لصعيد مصر، يُدعى «نجع المناسي» يُحاصر سكانه بحزام من ألغامٍ يفصل بينهم وبين الواقع، بل وبين الحياة، وخاصة بعدما ظن الجميع أن انفجارًا قد وقع في سماء النجع، أرجعه البعض لسقوط نيزك من الفضاء، فانعدمت الحياة، واستمر انقطاع كل سبلها لعشر سنوات كاملة بداية من لحظة الإدراك الأولى ١٩٦٧ خاصة بعد نكسة الخامس من يونيو والتي تزامنت مع دوي الانفجار المجهول، والتي أيضًا انقلبت انتصارًا حقيقيًا داخل النجع.

استخدم الكاتب تكنيك تعدد الرواة ليشكل العالم الذي امتاز بخصوصية اللحظة التاريخية المأزومة، ولشيء ما بدأ كل مروية بفعلٍ مغاير تمامًا لواقع النص والنجع ألا وهو «الاستيقاظ»، ويمكن قراءة النص بكليته كصراع بين الخنوع واليقظة، إذ يستفيق صاحب الحكاية من نومه، أو غفلته، ليشرع في استيعاب كم هائل من التغيرات التي حدثت في ذاته وفي عالمه الخاص والعام. فثمة حدثٌ ما، قلق لا يمكن لأحد القبض عليه، لكنه يغلف الهواء، ويذوب في الماء، فأهل النجع جميعًا أصيبوا بعلة ما، وباء أسقط شعر الرؤوس والأبدان، وبدل ملامح الوجوه لتصبح منكمشة كرؤوس السلاحف. اثنان فقط أخفق مسعى الوباء في النيل منهما «حكيم» الصبي بلسانه المبتور و«شواهي» الراقصة الغجرية!

يُساءل الكاتب المحرمات الثلاثة في بلادنا العربية طوال الرواية «الدين، السياسة، الجنس».

ارتكز النص بالأساس، خاصة في عنوانه، على مساءلة للدين، فالصلاة التي ابتدعها «الشيخ أيوب» إمام المسجد وشيخ النجع وابن «جعفر الولي» العائد من الموت، هي سلطة ما سنّها الشيخ لينقلب الناس على أنفسهم، فالجُرم في نفوسهم الضالة، التي لم تعرف إلى الله سبيلًا، وما النيزك والوباء سوى عقاب يستحقه أهل النجع كما استحقه المفسدون في أساطير الأولين.

وهنا يظهر الدين كأداة في يد السلطة، وكسلطة في حد ذاته، فيبدل تكوين العقول، ومنطق التفكير، فتشعر دائمًا بالذنب، وبأنك تستحق العقاب، وبأنك مُلام، ولكن ليس من منظور يدفع نحو العمل للتغيير، لكنه منظور يثبط الهمم، يدعو فقط إلى الانعزال، البعد عن التفكير، النقد، العمل الجمعي، تجنب الاشتباك مع الواقع وتجنب مساءلته.

وليس هذا فحسب، فللدين خصوصية في النص، وفي العالم العربي عامة، وهناك سردية ما تسيطر على الدين، وتتعارض بالكلية مع التصور الحديث للدولة، والعمل السياسي، وهي تجنب الاختلاف والدعوة الدائمة نحو توحيد الصف، واعتزال الفتن، رغم أن العالم الحديث، والقديم أيضًا قائم على الفتن، فطالما وُجد صراع ما بين تصورات حول شيء ما، والواقع والتجارب في كل العالم تثبت ألا سبيل للخلاص إلا الخوض في تلك الصراعات، واختبار كافة التصورات ليبقى من يصمد ويفيد البشر. والدين أي دين مهما كان، في لحظة مهده كان فتنة، ثورة لخلق عالمٍ أجمل.

وأخيرًا، التلاعب بالوعود الأخروية للدين، يجعل الناس أكثر صبرًا وتقبلًا للواقع لأن نعيمًا ما قادم لا محالة، تَقَبُل يتحول مع الوقت إلى انسحاق تام أمام قسوة هذا الوقع، ويزيد الهوة الفاصلة بين لحظة المأساة الراهنة ولحظة الحُلم أو التغيير.

السؤال المُحرّم الثاني في النص هو سؤال الوعي السياسي، عبر شخصية «خليل الخوجة» الواصل الوحيد بين أهالي النجع والعالم الخارجي، صاحب الراديو الوحيد، والجريدة الوحيدة «صوت الحرب». وهنا تتشعب المسؤوليات والإدانات، يفرض «الخوجة» سلطة ما بدءًا من «التموين» فهو من يشتري كل ما ينتجه أهل النجع، وهو من يبيع لهم كل احتياجاتهم، هو من يحدد سعر البيع وسعر الشراء، هو من يقتطع نصيب «المجهود الحربي» من أموال الأهالي، وربما كانت له صلة باليافطة التي كانت سببًا في عزل النجع عن الواقع من حوله، رُسِمَ «خليل الخوجة» ليكون سيد هذا النجع.

ومن جهة الأهالي هناك خنوع مفرط، انبطاح لم يكسر ركوده سوى بعض المحاولات الفردية التي فشلت جميعًا، ويبدو لي أن هذه هي سُنة الحياة وقانونها، فالعمل لا يكون ناجحًا إلا جماعيًا. وعبر طيف واسع من النضالات لن ترى إلا ذلك التكتل الجمعي، بداية من حروب التحرير ومقاومة العبودية والحركات النسوية وصولًا إلى الحركات الخضراء التي تدق جرس إنذار أزمة المناخ. أما العمل الفردي، فيبتعد كل البعد عن الواقع، ويتحول إلى تراچيديا يمكن أن تكتب كمأساة وأحيانًا كملهاة.

وهنا مساءلة أخرى حول مسؤولية الأهالي، ويبدو أن الكاتب بذلك الوباء الذي حولهم إلى مسوخ أدانهم بقدرٍ ما، وكذلك يبدو جليًا أن للحرية والكرامة ثمنًا، ولن ينالهما إلا من يقدر بشجاعة على دفع ذلك الثمن.

نلاحظ كذلك أن «ندا» أدان «الشيخ أيوب» و«خليل الخوجة» بواحدة من أكثر الإدانات ذكاء وبعدًا عن الفجاجة، وهي الحرمان من الصوت الخاص، فلم يسمح لهما بسرد حكايتهما الخاصة بضميرهما الخاص، وكأنه يقول لهما «أخذتما الحق عبر طول الرواية/ الحياة للكلام ولم نرَ منكما شيئًا يستحق السماح».

والسؤال الثالث عبر الرواية، هو سؤال الجنس، وحرية الجسد، والذي بدا خلال الرواية أن الكاتب لم يستقر على مسعى محدد بشأنه، أو لم يملك إجابة واضحة حوله، فالكاتب وعبر شخصية «شواهي» الغجرية الراقصة صاحبة الخمارة، التي يرتادها كل رجال النجع، رسم شخصية مستهلكة ليست بأصالة وتميُّز بقية الشخصيات التي تعبر عن سؤال مركزي في النص، ولمحورية دور «شواهي» كان مفترضًا أن تكون أكثرهم فرادة.

يتم التعرف على «شواهي» عبر المرويات إلى أن يحين دورها كسادس شخصية يسمح لها بالحديث. الاستهلاك جاء من الرغبة المفرطة في جسد «شواهي» من كل رجال النجع، وهذه الفكرة ليست أصيلة، وراجت في أفلام المقاولات لعدد ممن عُرِفن بنجمات الإغراء «نادية الجندي» وغيرها. لكن الأزمة لم تقف عن ذلك الحد، فبعد تصدير صورة «شواهي» كحرة منطلقة لا تأبى بأحكام النجع الرجعية، وحين جاء دورها لتحكي قصتها، جاءت القصة خاضعة بالكلية لذلك المنطق الرجعي، بالحديث حول الطهارة والشرف والعذرية، وكل ذلك من المفردات التي تتعارض مع الثورية التي رُسمت بها، ومع النضالات حول حرية الجسد.

لكن ومع شخصية نسائية أخرى ستشعر أن ثمة محاولة للكفاح تترنح بين الجديّة والتشوّه، والاعتراض الغاشم على المفروض حتى وإن كان القدر بمفهومه الديني.

«وداد» أو قاتلة الأطفال المشوهين، بفلسفة لن تقدر أبدًا ما دمت طبيعيًا على التعاطف معها، لكن شيئًا بداخلك لن يقدر على مقاومة مرورها إليك، فهي تسعى لما تراه طبيعيًا، وترفض ما عاداه، ربما مدفوعة برغبة الأمومة التي حرمت منها، ربما هي فلسفة عن الوجود الإنساني وكيف له أن يكون منضبطًا خالصًا، للدرجة التي ترفض إصبع زائد بكف اليد، فهذا الإصبع تشوّه لم ولن يُفرض له أن يوجد. ويتطور الرفض إلى النجع وأهله وتبني «شواهي»/ الثورة.

كانت تلك الأفكار الرئيسة الثلاث التي رأيتها في النص الحافل بالثيمات والأفكار، كالتي مررها الكاتب عن الصراع العربي/ الفلسطيني، بالضبط كما قرأت العربي/ الفلسطيني، عبر شخصية «موسى الريماوي» والد «زكريا النساج»، وبدا أن الكاتب أرتد بالزمن لما قبل استغلال القضية الفلسطينية سلبًا وإيجابًا، إذ عاد للحظة الأولى «نكبة ٤٨»، حينما شارك «موسى» في الحرب، وأشار الكاتب في أكثر من موضع إلى ذلك المشترك النقي الممتد بين العرب، قبل تشكل ما يعرف بالوعي القومي، في سنوات حكم ناصر، تلك النقاوة التي تم تعكيرها عبر استغلال الدكتاتوريات لها، من ناصر إلى أبنائه صدام والقذافي وغيرهم، واليوم يتم التنصل من تلك الأرض وكأنها لا تعني أحد في شيءٍ.

هذه الرواية طُبخت على مهلٍ، لم يبخل الكاتب عليها بوقته، أعاد كتابتها عدة مرات، اعتنى بكل ما فيها، استخدم تكنيك مميز في السرد، أجاد في تمييز أصوات الرواة عبر روح كل شخصية، ورؤيتها لما حولها بفلسفتها الخاصة التي تجتذب شيئًا وترفض غيره، وإن كان لي اختيار درة بالنص، ستكون ذلك التمايز بين الرواة، رغم الكثرة وتقارب درجة الوعي. كذلك رصع الكاتب النص بلغة عذبة وفريدة في رشاقتها، وإن عابها عدة جمل حوارية بدت حمولتها أثقل من وعي الشخصيات وقدرتهم على القول، وكذلك بعض الاستطراد في بضع مواضع، لكن تغلب «ندا» على كل ذلك بألاعيب سرده الممتعة، والجوائز التي تراصت للقارئ بنهاية النص والتي تجعلك تتشكك في كل ما قرأت، وترغب في إعادة قراءة النص بأكمله وفقًا لشرطه الجديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائي مصري