أفين حمو

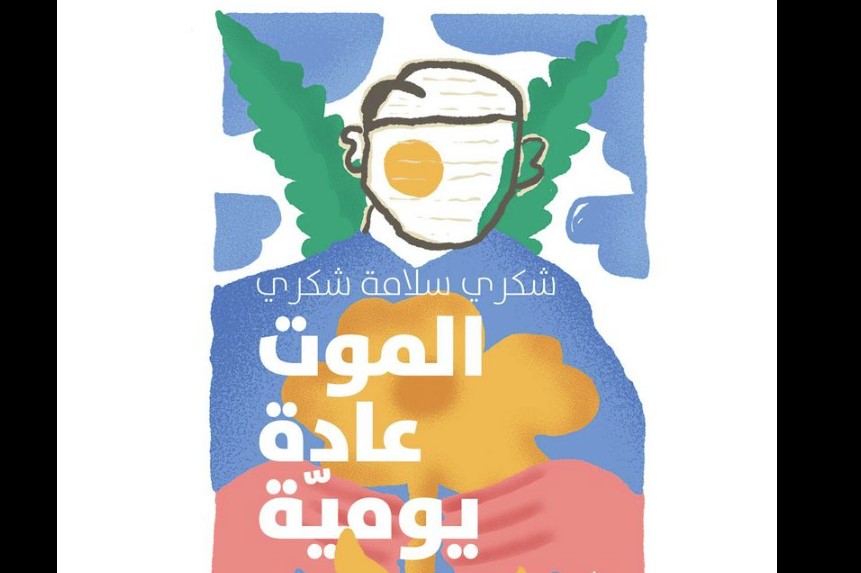

رواية “الموت عادة يومية” للروائي الشاب شكري سلامة، في نحو 240 صفحة، لا تُروى بترتيب زمني ولا تُقرأ كما تُقرأ الحكايات. إنها تشبه فوضى القلب بعد فقدٍ عزيز، وتُشبه ما يفعله الغياب فينا حين لا يعود لدينا خيار سوى أن نحيا به كأننا لا نحيا.

حين وقعت عيناي على العنوان، شعرت بشيء يلتصق بضلوعي: “الموت عادة يومية”. بدا كأن الكاتب نزع الغلاف عن الحقيقة التي نحاول نسيانها كل صباح. فهل هو كذلك؟ هل يمشي الموت في خطواتنا ونحن لا نعلم؟ هل نكرره كروتين: كوب القهوة، ابتسامة متعبة، ثم موت صغير في صمت العيون؟

العنوان وحده كان صدمة، لا لأنه فاجأني، بل لأنه قال ما لم أجرؤ على قوله. قال إننا نحيا لنفقد، وإننا نودّع أكثر مما نلتقي، وإن الغياب لم يعد طارئًا، بل وجهًا من وجوه الحياة.

الرواية لا تحكي عن رجل يبحث عن والده فحسب، بل تكشف عن رجل يتفتت في داخله، قطعة قطعة، كلما مر يوم جديد دون إجابة. يمضي “عمر” في بحثه وكأنه ينقّب في جسده عن ذاته، عن ملامحه التي سرقتها الأيام، وعن الذاكرة التي تمحوها المياه، كما محَت وجه يوسف صديقه الغارق.

يبدأ الكاتب بمشهد مربك لا يحسم الجدل بل يفتحه على مصراعيه:

“صرخوا بعلو صوتهم فجأة: ‘لم يبقَ منهم أحد على قيد الحياة’، وجدوهم بعد سقوطهم من السماء رجالًا متماثلين، منفغرة أفواههم ومكومين. لم يرَهم أحد يسقطون، الجميع سمعوا صوت ارتطامهم، لكن أحدًا لم يرَهم. وتساءلوا وحبال الحيرة تمتد حولهم، ملائكة أم شياطين؟“

في هذا المشهد، لا نعرف من هؤلاء الرجال ولا من الذي صرخ، ولا لماذا تفتحت أفواههم، لكننا نعرف أنهم يمثلون شيئًا فينا نحن. ألسنا نحن من نسقط كل ليلة، ونرتطم بأحلامنا؟ ألسنا من لا يرانا أحد رغم كل هذا الصوت الذي فينا؟

يتسلل الموت إلى السطور، لا كغائب، بل كرفيق صامت. حتى حين يتحدث يوسف، تخرج من كلماته نبرة من فقدٍ مقيم:

“الحياة قاسية، أشد قسوة مما تتخيل.”

قالها وكأنه لم يعد يطلب شيئًا من الحياة. كأن القسوة لم تعد تحتاج تفسيرًا، فقط أن تُعاش بصمت. وكأن تلك القسوة ليست مفاجأة، بل عادة، مثل الموت.

ثم يضيف عمر، كمن يتحدث عن كوابيسه التي اتخذت شكلاً ملموسًا:

“الرجال في أحلامي غريبون لأقصى درجة.”

ولكن الحلم الأول، كما يقول، لم يكن كغيره. كان وجهًا قديمًا مألوفًا، أقرب إلى ذاكرة الجرح، أو لعلّه ملامحه حين كان بريئًا.

المشهد المؤثر هو ذاك الذي نسمع فيه نحيب أم يوسف، لا تبكي فحسب، بل تصلي بالماء، وتناجي الغياب كأنه يسمعها. أتخيل المشهد كما وصفه الكاتب:

“لكن من يخبرك عن حسرتها وهي تنادي عليه: ‘يا ولدي اطلع’، وتردد دعاء الغرقى الأبدي بصوت من حلق مذبوح: ‘يا من نجَّى يونس في بطن الحوت’، وتسير حول المكان المنكوب، تتسلق التل، تجسد صلاة الحسرة صعودًا وهبوطًا، تمد يدها المرتعشة للماء وتردد: ‘الميَّه باردة يا يوسف…‘”

هنا لا نحتاج إلى كلمات كثيرة. فصوت الأم وحده، يتردد في أذن القارئ، كدعاء أبدي لا يُجاب. هل الغرق في الماء وحده؟ أم أن الغرق في الحياة أشد وطأة؟

يُدخل الكاتب بعد ذلك شخصية الرجل الذي يأتي في الحلم، ويقول:

“في نهاية الرحلة الطويلة يواجه المرء نفسه.”

يا له من تلخيص قاسٍ. فالمواجهة الحقيقية ليست مع الموت، بل مع أنفسنا، مع وجوهنا التي أنكرناها، وذاكرتنا التي هربنا منها، وجراحنا التي كنا نظنها اندملت.

لغة الرواية لا تهدف إلى أن تُروى بل أن تُشعر. الكلمات ليست كلمات بل ظلال، والعبارات ليست جُملاً بل شروخًا على جدران القلب. لا تسرد الرواية أحداثًا، بل تحفر ببطء فيك، كمن يحاول أن يكشف عظام حكاية دُفنت قبل سنوات.

وفي النهاية، لا يقول الكاتب إن الفقد ينتهي، بل إن الحياة تنتهي حين يصبح الغياب وجهها:

“ما معنى الحياة إن كانت الذكريات هي وحدها من تبقى؟ وما معنى أن نبحث عن موت الآخرين بينما نحن أنفسنا نموت شيئًا فشيئًا؟”

هكذا تبدو رواية “الموت عادة يومية” ليست رواية عن الموت، بل عنّا نحن حين يمر بنا. عن أنفسنا حين نعجز عن حمل الغياب، وحين نجد أن الحياة، في لحظة ما، ليست أكثر من ذكرى نرددها في الخفاء.

إنها ليست حكاية “عمر”، بل حكايتي، وحكايتك. لأننا جميعًا، دون أن نشعر، نعيش في وداعٍ لا ينتهي!

………………

الرواية صادرة عن بيت الحكمة للثقافة 2025