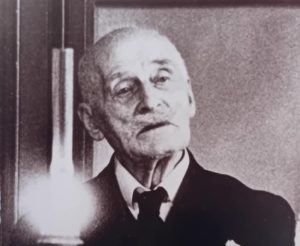

د. محمد رزيق مبارك

كلمة في حق المؤلف: محمد صوف العاشق للحياة والمغرم بها والمتمسك بقيم الحب الإنساني الذي تجلى بعمق شفيف في علاقته بكريمته رحمها الله؛ فهو لا يكترث بالمعيقات والمثبطات أو يقف نادماً على ذكرى “أوراق” الجميلة والتي أعوزته الإمكانيات الذاتية على الإبقاء عليها؛ شعاره “دعها تسير” عنوان أحد إبداعاته والابتسامة الرقيقة لا تفارقه؛ فمحمد صوف، بشخصيته الإيجابية، قد خلق ليتجاوز الإكراهات. كيف لا وهو رجل البدائل والمهارات كما قيل.

كم خالج نفسه سؤال عفوي يتسرب إليه وهو منغمس بين الورقي المهوس به حدّ الإدمان: هل أنا كاتب؟ ولا يجيب إلا بكونه مهوساً حقاً بالكتاب، عاشقاً للأدب قارئاً له، شغوفاً بالسرديات من قصة ورواية وغيرها. ومع ذلك فإن مؤلفاته القصصية والروائية أو السيناريوهات التي أنتج خلال خمسة عقود تشهد له بالإبداع الملتزم بمنهج وأسلوب ارتضاه لكتاباته والذي وصفه بالقول: «إنّي كاتب ذو نفس قصير وليست لي القدرة على التمطيط». ولعل موضوع اللقاء اليوم حول آخر رواية صدرت له في مارس من السنة الماضية (2024)، يسمح لي أن أنبّه إلى أول عمل روائي صدر لمحمد صوف تحت عنوان “رحال ولد المكي”؛ هذا العمل الذي تلقى بسببه من التقريع، داخل اتحاد كتاب المغرب، ما نفث فيه روح التحدي والمغامرة لعمل ثان وسمه ب “الموت مدى الحياة” ثم بعده رواية “السنوات العجاف”، والتي عدت ضمن الرواية السياسية.

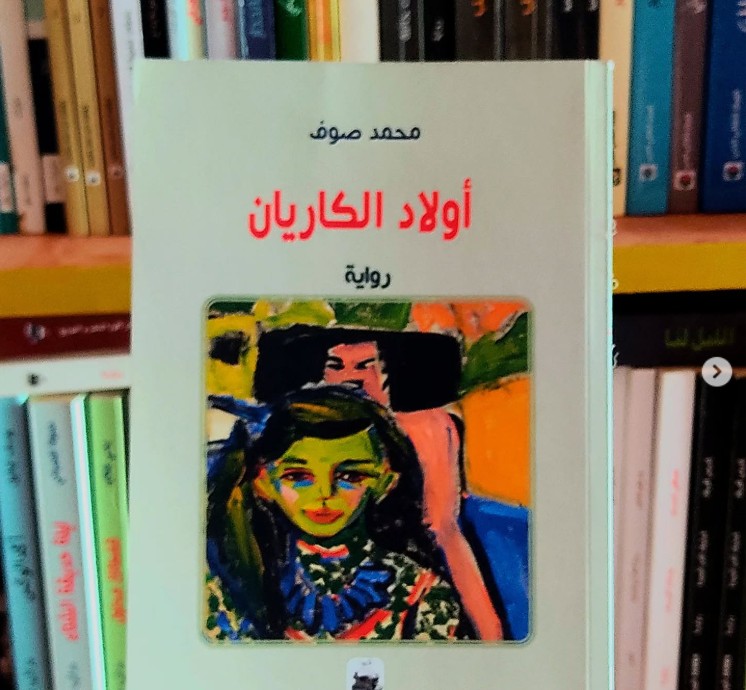

هذا، ويُعتبر محمد صوف من التجارب الأدبية المغربية والعربية التي تميزت بالعمل على خلق نوعٍ من التجريب الأدبي الذي تشهد عليه تجربته الغزيرة والغنيّة كمّاً ونوعاً. هذه التجربة التي تمتدّ من سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم. تجربة تنوعت بين الكتابة القصصية والروائية ثم الترجمة ناهيك عن المقالات التي طالت جل الصحف المغربية والعربية. قوام هذه التجربة عند محمّد صوف، الدفع بالقارئ إلى الخوض والغوص في الواقع المغربي من خلال فضاءات وشخصيات واقعية في جوهرها مُسَجاة بأسلوب تخييلي يفرضه السرد والجنس الأدبي الذي يكتب فيه. لقد عوّدنا محمد صوف، التزاماً بأسلوبه ومنهجه في الكتابة، بروايات قصيرة وكثيفة، مضمار أحداثها ووقائعها الواقع المغربي بكل أفراحه وأتراحه، بمكشوفه ومستوره، المتحدّث عنه أو المسكوت عنه. فهو يستقيها من السهل الذي يستعصي القبض عليه والكتابة عنه. وتلك هي السمة التي تطبع رواية «أولاد الكريان»؛ باعتبارها عملاً روائياً حاول من خلاله محمد صوف الغوص عميقاً في هذا الواقع المغربي المتشظي من حيث الفوارق الاجتماعية الصارخة ومن حيث تناقضاته البنيوية.

جاء في الصفحة الرابعة من غلاف الرواية أنّ المكان يتقمّصُ «دور الشّخصيّة المحوريّة، ويحتضن الأحداثَ من ألفها إلى يائها. داخله تتفاعلُ شخوص كأنّها ظلالٌ له، تعكسه في كل تجليات». صحيح أنّ المكان احتضن كل الأحداث والوقائع، وكونه الشخصية الأساس في البناء الدرامي للرواية فالمسألة تحتاج إلى قراءة سيمائية وتأويلية لتأكيد ذلك. لقد تأسّس البناء الدرامي على قيمة من القيم الإنسانية تجلّت في حدث يمس “الشرف”، وهو حدث لم يكن لأهل “الكريان” أو أي حيّ من أحياء المغرب، مُدنه وقُراه، أن يقبل به. ذلك أنّ حالة الاغتصاب والحمل غير الشرعي، فضيحة تمس الشرف، شرف الإنسان في مفرده وشرف العائلة والمجتمع كله. كما هي إشارة إلى نوع الفساد المستشري في المجتمع المغربي خاصة والعربي عامة، والذي يجنّد كل طاقاته لكبته وإخفائه. الاغتصاب هو إشارة إلى الفساد الذي ينخر المؤسسة الحاكمة والتي لا نجرأ على مقاومته. على هذه القضية/ الاغتصاب وعلى حواشيها انتسجت أحداث الرواية. من أول سطر في الرواية: «ما إن وُضعت يدٌ على فمها ووجدت نفسها محمولة على كتفي أحدهم حتى حضرتها حكاية التباع» (ص5). إلى آخر أسطر الرواية حيث يقول: «وسمع التباع من المقهى صرير حصار سيارة جاء بعد فوات الأوان. نهض. هاله ما رأى. ولم يتقدم خطوة واحدة نحو الجمع الذي تحلق حول الطفل» (ص94).

جاءت بداية الرواية مأساوية -اغتصاب قاصر وحصول حمل غير شرعي- هذا أمر غير مقبول في عرف المغاربة وكل المجتمع الإنساني. فكان التستر عليه بوصفه فضيحة تمس الشرف ومجلبة العار للأسرة. ثم تأتي النهاية كذلك مأساوية بالخلاص من المولود بعدما اطلعه التباع على حقيقته. لتقف الرواية عند هذا الحدّ؛ وبالتالي تفتح الأبواب لعدة أسئلة عن ماهية رواية “أولاد الكريان”، والتي تميزت بأنها قصيرة من حيث عدد صفحاتها وكلماتها، مما يسمح للقارئ بقراءتها في لحظات زمنية وجيزة؛ لكنه يجد نفسه أمام إشكالية التصنيف؛ بمعنى أين يمكن توطينها؟

هل يمكن إدراجها ضمن الرواية الواقعية؟ نعم، تنتصر لهذا الرأي الأسماء التي حضرت بقوة تأثيرها في المجال المكاني والزماني، وبالتالي فقد استعصى على الكاتب أن يخفيها نظرا لمكانتها في ذاكرته، بدءاً من العنوان إلى المكان والشخوص ثم الأحداث: مينة حاي حاي، فاطمة لهبيلة، عبد الله إبراهيم، عبد الرحمن اليوسفي، المذكوري، مينة الحريزية، سينما السعادة، سينما شريف، درب مولاي الشريف، ملعب الطاس، الشابو، بولبادر، عام البون… ثم بحساب عددي، فجل الأسماء الواردة في الرواية حقيقية إلا الذين تحاشى الكاتب التصريح بهم لحاجة في نفس يعقوب. وللإشارة، فإسناد اسم “البتول” للشخصية المركزية في الرواية كان اختياراً موفقاً للدلالات التي يحملها هذا الاسم من طهر وتبتل ونقاء سريرة، يتم إدماجه في قضية شرف؛ مما يشي أن الكاتب يشهد بطهر هذه الشخصية وإن كان من باب التخييل.

هل يمكن إدراجها ضمن الرواية التاريخية؟ نعم، وينتصر لهذا الرأي الحديث عن المرحلة التي تناولتها الرواية، يقول محمد صوف: «وإذا أردت أن أتحدث عن زمن الرواية، فيمكنني أن أشير إلى أني اخترت الاشتغال على فترة تتأرجح بين مرحلتين: نهاية الاستعمار وبداية الاستقلال». إنها الفترة التي عرفت ميلاد المقاومة المغربية للاستعمار الفرنسي وانطلاق الشرارة الأولى للمقاومة المسلحة من كريان سنترال بالحي المحمدي، حيث صدح نداء الوطن والواجب: تقول الرواية: «بلدك بحاجة إليك -ولنا لقاء- سأعرف متى وكيف أتصل بك» (ص37). زد على ذلك ذكر أسماء مشهود لها بفعل المقاومة والسياسة في تلك الفترة أمثال فاطمة لهبيلة وعبد الله إبراهيم…

هل يمكن إدراجها ضمن السيرة الذاتية؟ نعم، وينتصر لهذا الرأي ما ذكره الكاتب محمد صوف «حاولت أن أكشف عن معالم وخصوصيات فضاء الكاريان الذي عشت فيه وعايشت الكثير من أحداثه وشخصياته، وبالتالي فإن الكاريان المتخيل هو نفسه الكريان الواقع. اخترت أن أجعل من مكان الكاريان شخصية روائية تتحدث عن نفسها كما تتحدث الشخصيات الروائية في الكثير من النصوص التي نعرفها»؛ رغم أنه ينفي ذلك في حوار له بموقع “ألوان” أن تكون سيرة ذاتية «أؤكد لك أن “أولاد الكاريان” ليست سيرة ذاتية تخييلية، وإنما هي رواية بالمعنى المتعارف عليه عند نقاد الأدب». وما السيرة الذاتية إلا استذكار واستحضار لأماكن وأحداث وشخصيات عشنا معها. ثم إن الكاتب لا يكتب من فراغ لكنه يعود إلى ذاته ثم قدرته على التخييل.

ولِمَ لا نقول بأنها تفتح نوافذ على أدب السجون وأدب المقاومة؟ تكفي الإشارة إلى درب مولاي الشريف وما عاناه المعتقلون الوطنيون من جور وظلم القوة الاستعمارية آنذاك، علما بأنّ كاتبها أكّد أن زمن روايته تشمل فترة نهاية الاستعمار وبداية الاستقلال، وهي فترة مخاض وصدام. مخاض لأنها مرحلة انتقالية من وضع سياسي استعماري إلى استقلال وتحرر؛ وصدام مع المستعمر وأذنابه من جهة، ومن جهة أخرى، صدام من أجل إثبات قيم الديموقراطية والعدالة التي وعدت بها شعارات الاستقلال وانتظارات الشعب المغربي.

هكذا أجمل القول بأن رواية “أولاد الكريان” تجمع كل هذه الإمكانات التأويلية، وتبقى عملاً إبداعياً أنعته بأسلوب محمد صوف المتميز بالتكثيف والاختزال والشذرية في الكتابة والإبداع ذات الخيط الناظم الواحد. جاءت هذه الرواية في مائة صفحة من القطع الصغير، موزعة على أربع وأربعين لوحةً أو مشهداً، أي بمعدل صفحتين لكل مشهد. في جل المشاهد يقف على بعض التفاصيل كأنه يهيئ الرواية لأن تتحول إلى سيناريو؛ هذه الطريقة في الهندسة الروائية تذكرني بأسلوب حكيم بلعباس في هندسة أفلامه السينمائية والتي يتم توضيبها بأسلوب شذري. كما أرى أن محمد صوف يتقاطع مع حكيم في الوقوف على المعيش اليومي المغربي بكل حدة من خلال المشاهد المكبرة والتفاصيل الدقيقة، من دون إغفال العنونة بالعامية.

لفتة خفيفة إلى العنوان: “أولاد الكريان”. أتساءل عن اختيار هذا العنوان؟ يقول محمد صوف «أما عنوان الرواية “الكريان” فيحيل إلى أهمية المكان ومحوريته، بينما “الأولاد” يؤثثون الكتابة الروائية بشكل عام». مما يشي بأنّ هناك قصدية في اختيار هذا العنوان، ولعل من مقاصد ذلك الاختيار هو رد الاعتبار للعبارة عن قصد أو غير قصد؛ إذ أضحى المتداول اليوم بين الناس أن أولاد الكريان هو وصف قدحي؛ لكن الحديث عن الكريان، حيث كان، هو الحديث عن الهامش الذي منه ينتعش المركز وبأفضاله يحيا؛ فهو المشتل الذي يزود المركز بخيرة الأطر والكوادر في كل المجالات من دون استثناء؛ كما يشكل جبهة لمقاومة أشكال الفساد في البلاد. ولإن وصفت الرواية الكاريان بأنه كتلة من الأكواخ، «أقول بيوتاً تجاوزاً، هي أكواخ ليس إلّا» (ص36)؛ فإنّ هذا الكريان ظل غصّة في حلق الاستعمار بسبب الشرارة التي أطلقها في وجهه. ناهيك أنه شكل غصة في حلق القائمين على الشأن العام بالبلاد بعد الاستقلال خصوصاً في إطار إعادة تهيئة المدينة.

عود على بدء؛ تظل تجربة محمد صوف تتميز بالخط التحريري الذي ارتضى لإنتاجه الأدبي والفني والذي عنوانه الإيجاز والتكثيف وتظهير المشاهد التي يرغب في إيصالها إلى القارئ المغربي والعربي. وما رواية “أولاد الكريان” إلا نموذج يشهد على وفائه لأسلوبه في الكتابة.

الدار البيضاء: 11/04/2025