أحمد العربي*

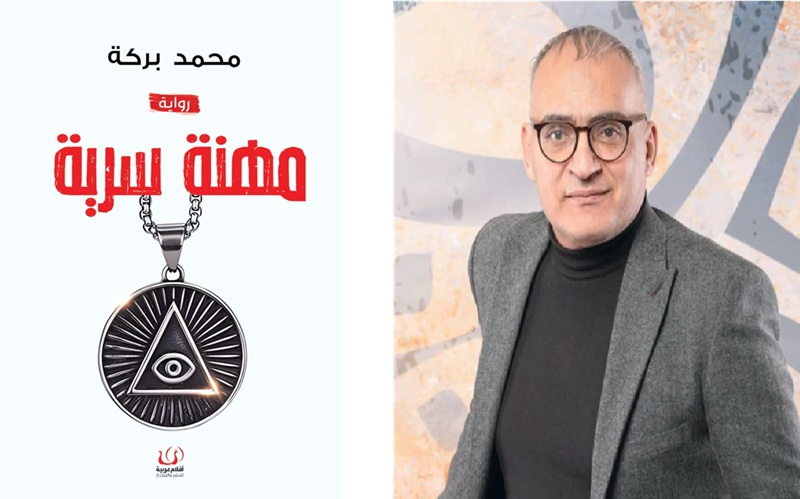

تتناول رواية “مهنة سرية” للروائي المصري محمد بركة والتي صدرت مؤخرا عن دار “أقلام عربية” بالقاهرة موضوعا غير مطروق على الساحة الأدبية العربية، وهو السياحة الجنسية في المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، من خلال شخصية “علاء” كشاب يحترف مهنة “النوم مع السائحات مقابل المال” وهو ما يجعل منه بطلا روائيا جديدا تماما في متون السرد العربي.

تبدأ الرواية التي تعتمد لغة المتكلم على لسان بطلها علاء وهو في مرحلة متقدمة عمريا يعيش في قصر وحوله كل ظروف الحياة الموسرة، قبل أن تعود إلى الوراء ضمن تقنية الرجوع للخلف أو “الفلاش باك” وتستعرض حياته في سن الشباب وحتى وصوله الى هذه المرحلة.

علاء شاب مصري من أصول صعيدية وعائلة فقيرة، شديد الحساسية والرهافة، يكتب الشعر ويعشق التراث العربي الأدبي، والده أعمى له صوت جميل في ترتيل القرآن الكريم لكنه يرفض أن يرتزق من موهبته تلك في المناسبات الاجتماعية المختلفة مما يضعه في أزمة دائمة مع زوجته وهى امرأة مليحة بيضاء البشرة، شددي التمرد والطموح، كان والدها زوّجها من ذلك الضرير الأقرب للزنجي بلونه الأسود.

لم تكن حياة علاء مريحة، فقد نشأ في بيت لا توافق فيه، والده دائم التنقل في البلدات المجاورة يرتل القرآن مجانا. أما والدته فقد تورطت في علاقة آثمة مع “أونكل” حيث كان يتم إبعاد الصغير علاء الى منزل إحدى صديقات أمه “طنط” أثناء تواجد “أونكل”. واللافت أن “طنط” رعت نضج الشاب علاء ودربته على ممارسة الحب أولا بأول. كبر علاء وسرعان ما أصبح شابا ببشرة سمراء قريبة للسواد، فارع الطول، يحظى صفات جسدية مكتملة تعطي عنه انطباعا بقدرات جنسية متميزة.

تتناول الرواية حقبة زمنية محددة، من 2009 ولمدة سنوات قليلة، حيث مراتع وفنادق وملاهي جعلت المدن السياحية الساحلية ملتقى الباحثين عن اللذة بكل أنواعها من جميع أنحاء العالم في تلك المناطق شبه صحراوية وحيث الشمس الساطعة.

كان الحظ مواتيا لعلاء الشاب الذي التقطته إحدى الأجنبيات أثناء زيارتها لشرم الشيخ واتفقت معه على أن تصنع منه نموذجا لمحترف يمتهن هذا النشاط بهدف منح المتعة لأوروبيات أغلبهن ثريات يأتين إلى منتجعات شرم باحثات عن الإشباع الجسدي الذي يفتقدنه في حياتهن الروتينية في الغرب. عاش علاء في عالم أقرب لألف ليلة وليلة، غرابة في التصرفات وبذخ لا يتصور. كل ذلك مع انعزال شعوري حاد يهمين عليه، فهو مجرد “آلة جنسية بلا مشاعر” يقوم بواجبه بكل حرفية وعقلانية وحيادية. ممنوع أن يشعر بالحب أوأن يرتبط عاطفيا بالزبونة.

مع تحسن عمله وتزايد الطلب عليه بدأ يفكر بتجميع المال والرصيد البنكي واقتناء البيت والسيارة. حصل على ذلك بقروض تدفع تباعا، استمر الحال هكذا حتى حصلت الثورة المصرية في 25 يناير 2011، والتي أدت لانهيار عمله.

في المقابل، ترصد الرواية حياة قاسية مذلة لسكان حي قاهري يقتات بالكامل على القمامة ويفتقر لأدنى المقومات الإنسانية. إنه الحي الذي شجعت أم علاء ابنها على تركه والبحث عن مستقبل جديد بعيدا عن تلك الملابسات الحياتية ذات الطابع المأساوي. كما تُظهر الرواية الوجه الآخر للغرب القائم على الاستغلال وتسليع المشاعر من ناحية، والذي يتوق إلى لحظة صدق مع النفس والجسد من ناحية أخرى.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

“آمنت بالجنة لسبب بسيط لا يخطر ببال معظم المؤمنين وهو أن لحظة الإشباع الحقيقية لم أعرفها أبدا في حياتي.

أقصد تلك الومضة العابرة من الهناء وذلك الخيط الحريري الملون المعروف باسم الرضا.

أطارد كما يليق بنملة مثابرة حلما عصيا، وحين أمسك به يتفلت من بين أصابعي كماء ملوث بالأوهام. أعزّي نفسي بأنه يوما ما في مكان ما، وبعد مئة عام من إنكار ضناها، ابن بطنها، ستعترف بي أمنا السعادة وستمسح على رأسي أخيرا وأنا متعلق برقبتها كطفل اشتعل رأسه شيبا، وماذا يكون هذا المكان سوى الجنة؟

أعيش مختبئا من العالم في بقعة مجهولة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي. لا أستقبل زوارا وأتفرغ لتربية النحل وركوب الخيل في المضمار الخاص بي، أما الليل فيتوزع ما بين التناوب على وضعيات اليوجا السبعة ومباريات شطرنج خاسرة أخوضها بشرف أمام بطل العالم في الذكاء الإصطناعي. لا أتعامل مع الطباخ أو السفرجي أو الخدم، تركت إدارة كل هذه التفاصيل لسيدة ألمانية قليلة الكلام، بالغة الصرامة. أبدو شخصا مهما، مخترعا يستمتع بسنوات تقاعده بعد جهود مضنية في خدمة البشرية أو تاجر سلاح هارب من مذكرة اعتقال دولية. لست أيا من ذلك، أنا رجل على باب الله لا يضع شيئا في فمه بعد الخامسة عصرا وتوقظه ساعته البيولوجية يوميا مع أول ضوء أزرق للفجر.

تلك هى صورتي المبتذلة، الكليشيه الذي نسجته سنوات العزلة لعجوز بقوام عضلي يمتلك بيتا من النوع الذي لا يراه الناس إلا في الإعلانات ويتعمد القفز في مياه “البيسين”، شديدة البرودة، ليتوقف عقله مؤقتا ويصاب جسده بصدمة منعشة.

– لكن كيف كانت البداية؟ أنت تعرف أنني هنا من أجل سماع الحكاية من أولها، أليس كذلك؟

تسألني التي اقتحمتني بصخبها الطفولي وصدرها المتأهب للنزال فبددتْ صمت الفيلا التي تبدو حصنا تكنولوجيا منيعا. منذ سنوات بعيدة لم أرتبك في حضرة كائن يحمل تاء التأنيث، أنا الذي عشت أجمل سنوات عمرى وثنا باردا تطوف حوله العاريات سبع مرات، وهن يحملن المشاعل، في معابد قوطية.

تقول إنني رائد مهنة سرية لا يؤسسها في هذه البقعة الخطيرة من العالم، إلا عبقري أو مجنون. لست واثقا من قولها، ما أعرفه جيدا أنني ابن الصدفة، ربما أيضا ابن القليل من الحظ والكثير من المحاولات لتنظيم العلاقة بين الكون والجسد. بشرتي السمراء كانت الأزمة التي صنعتُ منها أجمل الفرص، سطح ممغنط يجتذب كل نقيض، تلتف الساق بالساق، الأشقر الناعم بالأسود المجعد، لتمنح المشهد بصمته البصرية الفاتنة.

حسنا، كيف كانت الشرارة الأولى في تلك الحكاية الغريبة؟ “.

………………

* ناقد سوري