زهير كريم

السمة الأساسية الأولى التي تواجه القارئ في نصوص هذا الكتاب هي النبرة التراجيدية التي تظهر في النسيج اللغوي، لكنها نبرة تتطابق مع المزاج العميق للقضايا التي تطرحها القصص. والقضية هنا تتعلق بسؤال عن مفهوم الخطاب النسوي في الأدب. بالنسبة إليّ، لست متيقنًا من تعاطفي مع مصطلح “الكتابة النسوية” بوصفه مفهومًا قابلًا للتأصيل، على الأقل على المدى القريب. لكن ملامح المجموعة القصصية لهناء متولي “ثلاث نساء في غرفة مغلقة” تفتح لنا أسئلة حول مصطلح “الأدب النسوي”: هل هو الأدب الذي تنتجه المرأة؟ هل هو الأدب الذي يتصدى لشؤون المرأة وقضاياها الأساسية؟ ماذا عن الأدب الذي يكتبه الرجل حول الإكراهات التي تواجه المرأة في المجتمع؟ هل هو الأدب المناهض للذكورية أو الأبوية؟ في النهاية، لا جواب محدد لهذه الأسئلة، لكن التوغل في قراءة قصص المجموعة يمنحنا صورة ليست مثيرة للأسى تمامًا، ولا تدعو إلى التصالح، بل تضعنا في مواجهة سؤال المرأة ذاته، وتصوراتنا عن الألم، والرغبة، والحلم، والحيرة، والتعقيدات الداخلية لتجربة الوجود بشكل عام.

وعندما قرأت “ثلاث نساء في غرفة مغلقة”، وجدت هناء متولي قد تصدت فيه لأربع قضايا أساسية:

الأولى تتعلق بالعتبات النصية، التي هي مفاتيح لفهم مقاصد النص وطبيعة تشكلاته التي تقود إلى طبقات المتن المتعددة. تذكرت ميشيل فوكو في “حفريات المعرفة” وهو ينبه إلى عدم إغفال أي نصوص أو إحالات عند قراءة النص، والتعامل معه كوحدة مادية واحدة، وألّا يقتصر التركيز على المتون الأساسية دون النظر إلى الهوامش والعناوين والعناوين الجانبية التي تشكل جزءًا أصيلًا من النص.

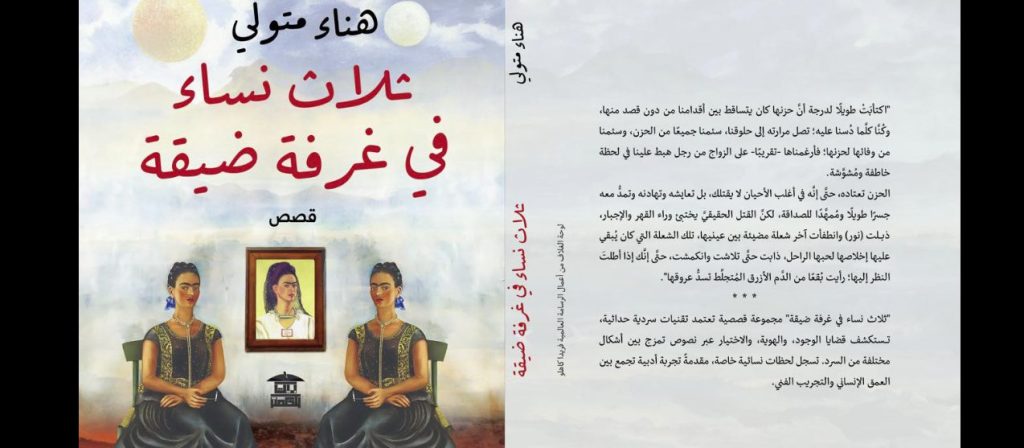

في صورة الغلاف، تظهر امرأتان تشبهان في ملامحهما فريدا كاهلو، وهناك لوحة في المنتصف أيضًا، إذًا، هناك ثلاث نساء شبيهات بها. إنها العلامة الأولى التي تفسر طبيعة الحكايات داخل المجموعة؛ فحياة كاهلو تمثل شخصية مقهورة عاطفيًا، ومدمرة نفسيًا وجسديًا، غير أنها لم تكن سلبية تمامًا، بل دافعت عن نفسها، وقاومت لترتقي بإبداعها حتى وصلت إلى ما تستحقه من تقدير نقدي كبير. فكان العنوان والغلاف بمثابة كشاف ضوء ينير لنا المساحة القادمة التي سنتجول فيها، حيث النساء المقهورات.

ثم قدمت الكاتبة في الإهداء تحية إلى السيدة جلوستان حبيب، وهو خطاب موجه إلى امرأة، الأم، الأخت، الصديقة، إذ تظهر العلامة الأولى على أن الخطاب السردي سيتحرك في فضاء قضايا النسوية حصريًا. ثم تفاجئ الكاتبة القارئ بإهداء آخر إلى سيلفيا بلاث، التي عانت الاكتئاب حتى الانتحار، مشيرة إلى قصة المرأة الكاتبة في مواجهة الإكراهات الاجتماعية والنفسية، من تهميش وسلطة أبوية. تشرح الكاتبة في خطابها المباشر وهو عتبة نصية أيضًا لسيلفيا بلاث ماذا تعني لها الكتابة: “الطائر الذي يحلق بنا فوق الخراب”، في إشارة إلى نوع من العدمية، وافتقاد الخلاص، فالكتابة هي الشاهد والشهادة على كون مخرب، والكاتب هو عين الطائر التي توثق الألم دون أن تحصل على فرصة لإنقاذ العالم أو إنقاذ نفسها.

ثم تعود هناء متولي مرة أخرى لتستدعي في النص الأول سيلفيا بلاث، عبر مقولة مكثفة عن الوحدة، وهي إشارة إلى التشابه بين الشخصية الأساسية في قصة “سبب مفاجئ لنوم طويل” وبين سيلفيا بلاث، وبين هناء متولي نفسها. إذ تقود الشخصية سيارتها في شوارع فارغة، من القاهرة إلى المنصورة، حيث تجد بيت العائلة فارغًا أيضًا. إنها قصة أخرى عن الوحدة، مشهد ديستوبي تسرده الراوية بريبة وتوتر، في مدينة اختفى سكانها، لا صديق ولا حبيب ولا عائلة. فراغ في أقصى تجلياته، لا يُنسى إلا بالنوم الطويل، أو الغياب، أو الانتحار، كما حدث مع سيلفيا بلاث.

القضية الثانية تتعلق بفكرة الكتابة نفسها، بوصفها مرشدًا يقود الشخصيات إلى مناطق الألم والضياع، إذ تقدم الراوية شهادتها عن عالم مليء بالانتهاكات ضد المرأة: الخوف، العنف، الانتظار، والتهميش. فهي تستدعي نساء محمد البساطي في قصة “ثلاث نساء في غرفة مغلقة”، حيث يحاول الكاتب الخلاص من شخصياته النسائية اللاتي يطاردنه. لقد أصبحن عبئًا عليه، وكان الحل هو حبسهن داخل علّية المصائر المتخيلة، في نص جديد، يغلق عليهن، يغير أشكالهن، ويصنع لهن حيوات أخرى. تذكرت أثناء قراءتي لهذه القصة كيف طاردت شخصيات بول أوستر الكاتب في روايته “في حجرة الكتابة”، حيث تتحول الشخصية الخارجة من النص إلى كائن يحمل بين يديه تقرير إدانة أو خطاب مرافعة.

القضية الثالثة تتعلق بالتشكيلات والتقنيات السردية داخل المجموعة: السرد بضمير الغائب أو المتكلم، الرسائل في قصة “فتاة الباي بولار”، حيث يعاني البطل من الاكتئاب الهوسي، وهو اضطراب يسبب تقلبات مزاجية حادة. هناك أيضًا اليوميات في قصة “رسائل إلى ميرنا”، والمشهد المسرحي في “دموع الكراميل”، وحضور الكاتب الميتا-سردي لكسر الإيهام، وتشظية الحكاية، والفراغ بين المقاطع، وهو تنوع منح القارئ حيوية في تلقي الخطاب السردي. كذلك، استفادت هناء متولي من الانتقالات الحادة في مستويات اللغة على ألسنة الشخصيات، ومن الإزاحة في بناء الجملة، مما منح القارئ فرصة لتشكيل نصه الخاص. كما اعتمدت على التكثيف، والمساحات البيضاء بين المقاطع، ما أضفى على السرد خفة، وخلق مجالًا للشراكة في تأثيث الحكاية، مثلما في القصة المميزة “رسائل الموتى”.

القضية الرابعة هي اللغة الاستعارية التي ارتقت بالسرد إلى مستوى أعمق في التعبير عن القضايا الجوهرية، بما ينسجم مع قسوة التجارب التي تعيشها الشخصيات بين الانتظار واليأس. فقد صاغت هناء متولي نصوصها بمزيج من اللغة الشعرية المشبعة بالرمزية العالية: “اكتأبت طويلًا لدرجة أن حزنها كان يتساقط بين أقدامنا… وكنا كلما دسنا عليه، تصل مرارته إلى حلوقنا”، واللغة اليومية البسيطة التي تأخذ الحكاية مباشرة إلى مقصدها: “الساعة الآن التاسعة، كيف استغرق منها نسج الجوربين كل هذا الوقت؟”. وهي لغة تعكس طبيعة الإكراهات التي تواجه المرأة: الشعور بالخيبة، العنف اللفظي والجسدي، التهميش، المعاناة مع المرض، تأخر الزواج، الفقد، انتهاك الحقوق، والاكتئاب.

“ثلاث نساء في غرفة ضيقة” مجموعة قصصية تستحق الاحتفاء، ممتعة في قراءتها، مؤلمة في حكاياتها، ومتنوعة في تقنياتها ومستويات لغتها. إنها في النهاية وكزة قوية تصعق قلب القارئ، وتوقظه للنظر بعمق في العلاقة بين الذكورية وحلم النساء بالخروج من الغرفة.