أفين حمو

“هجرتني بسبب قبلة، قالت بأسى: أخاف الارتباط برجل يخاف من التقبيل.“

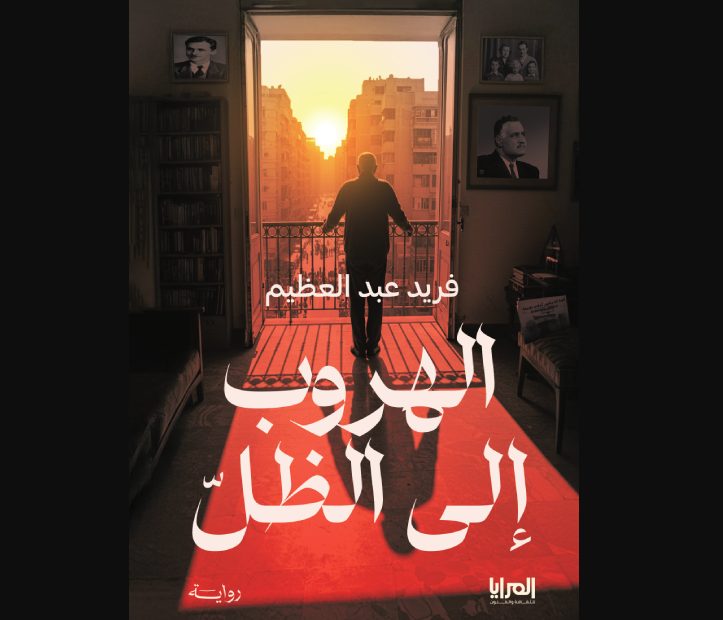

هكذا تبدأ رواية “الهروب إلى الظل” الصادرة مؤخرًا عن دار المرايا للروائي فريد عبد العظيم، تبدو الرواية كأنها ترفع قناعها على استحياء. جملة الافتتاح، التي تشي بأن “حياة” هجرت “بهيج” بسبب قبلة، ليست سوى طُعم يُلقيه الكاتب للقارئ، إغواء أوليّ يجعلنا نظن أننا أمام رواية عن العشق والهجر، لنكتشف لاحقًا أن المسألة أعقد من ذلك بكثير، أكثر تمزقًا، وأكثر التصاقًا بفكرة الخوف من العالم.

بمفارقة تفتح الباب على مصراعيه نحو عالم من الأسئلة والمخاوف، حيث لا تكون القبلة مجرد فعلٍ عابر، بل مرآة تعكس هشاشة العلاقة بين بهيج داوود، الروائي العتيق، وحياة، الأرملة التي اقتحمت صمته، ثم تركته أمام مرآته الخاصة. تبدو القصة في البداية كأنها تتحدث عن الحب، لكنها ليست كذلك، إنها عن الخوف، عن التراجع خطوة للوراء كلما اقتربت الحياة، عن ظلٍ يتوسع حتى يبتلع صاحبه.

بطل الرواية بهيج داوود، كاتب تجاوز الستين، يعيش في عزلة مختارة، كأنه يكتب للفراغ، يكتب رسائل إلى حياة، دون ان يرسلها، لكنها تتحوّل إلى وسيط يروي من خلاله حكايته، دون أن ينتظر جوابًا. هذا الرجل الذي كرّس عمره للكتابة، والذي كان يومًا فارس جيل الستينات، يبدو كمن يمضي حياته مترددًا بين الصمت والكلمات، بين العزلة والرغبة في الانتماء. لم يكن الخوف فقط من الاعتقال والسجن، بل كان خوفًا متجذّرًا، خوفًا من الحياة نفسها.

في رسائله يروي بهيج سيرته كمن يحاول استعادة ملامح وجهه في ماء مضطرب. نشأ في بيتٍ حريصٍ على إبعاده عن السياسة، لكنه وجد نفسه وسط العاصفة حين قرر أن يدرس الأدب لا الطب، بعد مقتل طبيبه المفضل فريد حداد، الذي تحول من حلم إلى شبح يطارده. ومن هناك، تبدأ رحلته في الهروب: من المواجهة، من الحب، من السلطة، بل حتى من صوته الداخلي.

عندما سافر إلى الاتحاد السوفيتي في بعثة دراسية، لم يكن يعلم أن قبلة من طالبة روسية ستفتح فمه بما لم يجرؤ على قوله يومًا: رأيه في عبد الناصر. تلك الكلمات، التي خرجت منه بسبب النبيذ واللحظة، أصبحت كابوسًا يطارده عند عودته، حيث لم يعد يرى العالم كما كان. في الداخل، صار رجلًا خائفًا، وفي الخارج، كان يكتب لينجو، لكنه لم يكن يجرؤ على لمس الواقع بأصابعه.

حين سكنت حياة في الشقة فوقه، لم تدخل حياته فقط، بل أدخلت العالم كله إليه. لم يعد مجرد كاتبٍ يراقب الحياة من خلف زجاج نافذته، بل صار رجلًا أمام احتمال الحب، أمام إمكانية أن يكون حاضرًا حقًا. أحبها كما يحب الظامئ فكرة الماء، لكنه حين اقترب، تراجع، وحين أتيحت له الفرصة، أفلتها. لم يكن جبنه مرتبطًا بها وحدها، بل كان خوفًا من فكرة التورط في الحياة، في أي شيء يتجاوز الأوراق والكلمات.

بعد رحيلها، لم يعد أمامه سوى الكلمات، لكنه لم يكن وحده هذه المرة. دخل ثلاثة شبان إلى عالمه: هادي، سيف، ومنصورة، كل واحد منهم يحمل ملامح زمنٍ لم يعشه، لكنه ظل يراقبه من بعيد. هادي المثقف الانتهازي، سيف الذي يحب منصورة ويحاول حمايتها من الجميع، ومنصورة نفسها، التي كانت بالنسبة له ابنة لم يُنجِبها، حلمًا في جسد فتاة شابة تبحث عن مكانها في العالم. معهم، بدأ يرى أن الأدب ليس مجرد انعزال، بل تفاعل، أن يكون شاهدًا لا يكفي، عليه أن يكون جزءًا من المشهد.

ولكن الرواية لا تتوقف عند حكاية بهيج وعلاقته بشباب المثقفين، ولكن ثمة هم كبير لدى ذلك المثقف في آخر أيامه، وهو أن يكتب رواية عن شخصية مهمة شغلت باله طويلاً، وهو فريد حداد “طبيب الغلابة” كما كانوا يسمونه، والذي انتهت حياته في معتقلات عبد الناصر ، ولكن الرواية لا تتوقف عند حكاية بهيج وعلاقته بشباب المثقفين، ولكن ثمة هم كبير لدى ذلك المثقف في آخر أيامه، وهو أن يكتب رواية عن شخصية مهمة شغلت باله طويلاً، وهو فريد حداد “طبيب الغلابة” كما كانوا يسمونه، والذي انتهت حياته في معتقلات عبد الناصر 1959

هكذا ينتقل السرد إلى حكاية فريد حداد، استطاع الكاتب أن يجعله أكثر من مجرد طبيب؛ فقد جعله رمزًا، لكنه لم يُفرغه من إنسانيته كما يفعل بعض الكتّاب عند تحويل الشخصيات إلى “أيقونات”. ظلّ فريد إنسانًا يعاني، يتأمل، يبتسم، ويواجه مصيره بإرادة غير استعراضية، ما يجعل القارئ يراه في عيادته وبين مرضاه، كما يراه وحيدًا في الزنزانة، دون أن يشعر بأنه شخصية مثالية مُصطنعة.

أما في دمج التاريخ بالسرد، فالكاتب لم يسقط في فخّ الوثائقية الجافة، بل جعل الزمن يتسلل إلى النص عبر التفاصيل الصغيرة: النظرات المراقبة، تقارير الحراس، وجوه المرضى، وقع الأقدام في الممرات. لم يذكرصراحةً إننا في زمن القمع، لكنه جعل القارئ يشعر بظلّه الطويل الذي يبتلع الشخصيات دون أن يُقال ذلك صراحةً.

الأجمل أن الكاتب لم يجعل التاريخ حتميةً تُغلق كل الأبواب، بل ترك نهاية القصة مفتوحة على سؤال: هل كان يمكن للأمور أن تسير بطريقة أخرى؟ وهذا تحديدًا ما يجعل القارئ جزءًا من النص، لا مجرد متلقٍّ له.

في هذه الرواية جعل الكاتب ، تبدو القاهرة ليست مجرد مسرح بل وكأنها شخصية بحد ذاتها، تتنفس مع الشخصيات، تضيق وتتمدد بحسب الحالة النفسية للبطل. الشقة المعزولة التي يقطنها بهيج ليست مجرد مكان، بل مرآة تعكس انسحابه من الحياة، وعندما تتحرك منصورة وسيف وهادي، يتحرك هو معهم، يخرج إلى المقاهي، يسمع أحاديث الشباب، يندهش من نزقهم، لكنه لا يزال مترددًا بين أن يكون جزءًا منهم أو أن يظل في الظل.

أما بيت ورد، الذي أسسته منصورة ليكون كمقهى ثقافي وحلم بالنسبة لها ، والمقاهي التي يتحول إلى ساحة صراع بين القديم والجديد، بين كاتبٍ يعيد اكتشاف نفسه، وشبابٍ لا يؤمنون بالماضي إلا بقدر ما يمكنهم إسقاطه. هناك، وعلى هامش النقاشات السياسية والنقد الأدبي، يبدأ بهيج في استعادة حكاية فريد حداد، الطبيب الذي كان يحلم بأن يصبحه، الرجل الذي لم يهرب من الحياة، بل ذهب لمواجهتها حتى دفع الثمن. يكتب عنه وكأنه يكتب وصيته الأخيرة، وكأنه أخيرًا، قرر مواجهة شبحه الخاص.

في اليوم الذي قررت فيه منصورة أن تحتفي بمسيرته في بيت ورد كان كل شيء قد بدأ ينهار. اشتعلت الثورة، وامتدت المظاهرات، وأصبح بهيج فجأة في مواجهة المشهد الذي هرب منه طوال حياته. عندما ذهب إلى بيت ورد، وجد الجميع يتحدثون عن سقوط النظام، فيما جلس هو كظلٍ على الهامش، حتى أولئك الذين رأوه يومًا معلمًا، تجاوزوه، انطلقوا إلى الشوارع، وبقي هو مع هادي، يراقب من بعيد.

لم يستطع بهيج داود العودة إلى شقته، لم يكن بوسعه سوى أن ينتظر. لم يكن وحيدًا تمامًا، لكنه لم يكن حاضرًا أيضًا. ببدلته، استلقى على الأريكة، وأغمض عينيه، كمن يستعد لاستقبال الموت. لكن السؤال الحقيقي الذي تتركه الرواية معلقًا في الهواء: هل كان ينتظر الموت، أم كان ينتظر الحياة أن تأتي أخيرًا؟!