شوقى عبد الحميد يحيى

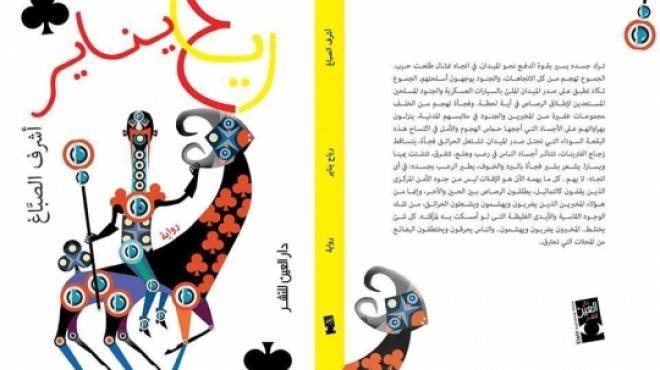

ونحن على أعتاب تذكر أنبل يوم فى تاريخ مصر، 25 يناير، كان علينا أن نتدارس ما مر بها من رياح أطارت الحلم وحطمت الأمل، من خلال “رياح يناير” للمبدع أشرف الصباغ. وروايته المنشورة بعدد رقم 193 يناير 2025 من مجلة الكلمة.

تعدد التناول الروائى للحدث الأهم فى القرن الواحد والعشرين فى مصرنا، لتعدد المراحل التى مر بها، إلى أن أصبح كابوسا يشعر به من عاش بعدها، حيث تحول الأمل والإشراق، إلى أمنية كأن لم تكن.

فمن مرار ومعاناة، إلى أمل فى غد أفضل، فخروج جماعى لم تسُقه يد، أو جماعة، فالوصول لقمة الفرحة، فشعور بالخوف والترقب، فصراع القوى، ثم عادت الأمور لأسوا مما كانت.

وسارع الروائيون لمواكبة الأحداث المتسارعة، على الرغم من أن الرواية تأتى فى مؤخرة العناصر الإبداعية تعبيرا عن الأحداث الساخنة، حيث يسبقها الشعر المعني باللحظات الساخنة، والآنية، يلهيا القصة القصيرة، التى تستعير من الشعر الكثيرمن عناصره، ثم تأتى الرواية. فجاءت الرواية فى الأيام الأولى، أقرب للتسجيل للأحداث، ثم واكب فترة ركوب الإخوان السلطة، الرواية الباحثة فى الشأن الإسلامى، أو بمعنى أدق، الجماعات الإسلامية وفعلها عبر التاريخ، والرواية المتوجسة، التى صاحبت تولى القيادات العسكرية، استرجاعا للتاريخ المصرى القريب، ثم اتجهت الرواية للتوجس وإعلاء صوت الطبقات المنسية، من جديد، بعد أن رأت في الواقع ما يؤكد ذلك، وكأن شيئا لم يكن، وأن أرواحا أهدرت، دون مقابل.

إلا أن روايتين اثنتين، لم تتأخرا كثيرا عن الأحداث، ولكنهما تناولتا الوضع ما قبل الثورة، ولماذا قامت، وكيف أنها كان لابد أن تقوم. الأولى هى رواية “الحريم”[1] للروائى حمدى الجزار، الصادرة فى العام 2014، أما الثانية فهى رواية “رياح يناير”[2] للروائى والقاص أشرف الصباغ، الصادرة فى العام 2015 فكلتاهما لم تُشر إلى الثورة فى متن العمل، وإن كان الصباغ قد عنون روايته “رياح يناير”، حيث أصبحت يناير أيقونة العصر الحالى، فكان العنوان يشير بل يحمل بالإنسان المصرى فى مهب الرياح. فمن جانب تدعو القارئ للأمل فى أن سقوط المطر على وشك الوصول. وما كان المطر إلى الثورة التى صاحبها – فى البداية- البشر والخير. ومن جانب آخر، فهى التحذير مما قد تُحدثه الرياح، من عواصف وزعابيب.

وحيث أن الثورة بالدرجة الأولى موجهة، وقائمة على الإنسان، فقد نجح الصباغ، إلى حد بعيد، فى أن يجعل روايته، رواية أشخاص، وإن لم يقصد شخصا بعينه، وإنما هو الإنسان المصرى، المترنج يهذى، فيذهب إلى البارات، عله ينسى.

وقد حدد علم النفس حالة الإنسان الذى يلجأ إلى البارات، بأنه يشعر بالإثارة والغضب، وعدم الاتزان، وتؤدى به الخمر إلى عدم الاتزان، فكل هذه صفات نستطيع تلمسها بوضوح فى شخصية ذلك المصرى، فنجد أنه يتنقل بين مخالطة القاع، والتحدث بحديثهم، والتلفظ بألفاظهم، وكأننا نرى مشهدا سنمائيا، أي نعيش فى ذلك القاع، فنراه يتعايش مع منصور ماسح الأحذية، والذى يسرق الأحذية، كى يُكفن صديقه، فى الوقت الذى لا يملكون فيه ثمن الكفن. وسماسم (حرامية) الفراخ والغسيل، والتى تلجأ لتكفين المتوفى بملاية سرير. وبشير الذى يبحث عن الطعام فى صناديق القمامة، او يَطْرُ لاختطاف رغيف من بائع الفول على ناصية الحارة، ويطارده المخبرون، الذين يغرقون فى سكرهم بين شارب الخمر، وشارب الحشيش.

وفى مراحل كثيرة، يصهر الكاتب ثقافته الواسعة، ومنطقه الذى لا يتحدث به إلا عاقل ومتزن، دون أن يشعُر القارئ بأن شيئا دخيلا على العمل، فنرى الكاميرا تتجه، فى بار وسط البلد، إلى كل من سمير منسي وشكري طوبار، اللذان، يعيشان فى عالم غير ذلك الذى يعيشه ناس القاع.

فبعد أن اضطر منصور لسرقة أحذيتهم، لشراء الكفن، نجد تعليقاتهم على الموقف، بما يوضح أن الجانبين يعيشان فى حالة تواز، وكأنهما خطى السكة الحديد، لا يتلاقيان:

{- هؤلاء هم الفقراء، يسرقون وينهبون- اتجه نحو سمير منسي وشكري طوبار، وأضاف- هذه هي البروليتاريا الكادحة، أولاد الكلب اللصوص.

رد عليه سمير ضاحكا:

– أنا أيضا فقدتُ حذائي. وأيضا شكري طوبار. ولكن لا يجب أخذ الأمور بهذه الحساسية. ولا يجوز خلط البروليتاريا بشرائح البروليتاريا الطفيلية أو الرثة التي تصنعها ظروف أخرى غير التي تصنع البروليتاريا الحقيقية…}ص168.

وهو ما يقودنا إلى الرؤية الأساسية للعمل.. وهى التوازى، وعدم التقابل، لا بين الطبقات، أو التجمعات المختلفة فقط، وإنما فى داخل المجموعة الواحدة، خاصة بين المثقفين، فيجملها الكاتب فى فقرة واحدة { ما يحدث الآن في محطة مصر، أو في محجر بمرسى مطروح، أو ببار أو مقهى للمثقفين في وسط القاهرة، شكل من أشكال الحركة تصنعه أجسام تترك وراءها خطوطا تسمى في علم الرياضيات بالمستقيمات التي من الممكن مدِّها على استقامتها – في الزمن الافتراضي – واستنتاج ما يمكن أن ينتج عنها. ولكن إذا كنا نستطيع الإبحار في هذا الزمن، والغوص فيه، فما الداعي للاستنتاجات النظرية ما دامت لدينا الإمكانية لرؤية الواقع الافتراضي من خلال الزمن الافتراضي؟!}ص45. { في مرسى مطروح الآن يوجد صفران. وفي القاهرة، في وسطها تماما، تبدأ الآن الأصفار في التجمع بالبارات والمقاهي. ولكن ما الفرق بين هذه الأصفار وتلك؟!}ص82 { ومع ذلك فهم لا يزالوا يصنعون في حركتهم خطوطا ومستقيمات متوازية!}. فنحن إذن أمام مستقيمات ممتدة علا طول الخط، فظلت كل مجموعة فى واحد منفصل عن المجموعة الأخرى، بل إن المجموعة الواحدة، منقسمة على نفسها، وكأننا إلى غشارة للجماعات المتعدد فى الأديان الشرقية. ففى الآسلام نرى النيى فى عراك مع الشيعى، وفى المسيحية، نرى الكاثوليكى، فى خلاف حاد مع الأرثوذكسى، وهكذا أصبح الشرق، متمسك بما يعتنقه، وعلا خلاف حاد مع من يرى غير رأيه. ولذلك كان نصيب الدين –بوضعه الحالة- صاحب النصيب الأوفر فى تناول الكاتب عبر روايته. فضلا عن أن تلك الخلافات، وعدم التوحد ضد تلك التجاوزات الحادثة بين (الحكومة) على الشعب، هى ما أحدى تحول الرياح إلى زعابيب وأتربة، أدت إلى إغماض العيون، بل .. والآذان. { منصور يمكنه أن يسافر نهارا، فهو يملك النقود والأوراق الشخصية. أما بشير لا يمكنه السفر إلا ليلا. منصور يعرف إلى أين سيذهب في القاهرة. لكن بشير لا يعرف اتجاهه في مصر كلها. من هنا تحديدا تفترق الطرق، أو بالأحرى لا تلتقى المستقيمات المتوازية رغم أنها بجوار بعضها على مستوى واحد}ص146.

التقنية الروائية

اتخذت الرواية ما يشبه الشكل الدائرى، حيث البداية عند النهاية، وكأننا لم نبرح اللحظة الأولى. فإذا كانت الرواية قد بدأت بعرض لتسكع “بشير” – وإن لم يفصح عن اسمه، تمويها لتحديد شخص معين، وكأننا أمام الكثير من المصريين- يتسكع بحثا عن مأوى، وبحثا عن رغيف عيش، وما يعيشه من مطارات { هل طرده صاحب الفرن أم هرب من ضرب الاسطوات وسخريتهم، ومن سخونة الأرغفة واللهيب الحارق، أم أنهم أغلقوا الفرن لسبب ما لا يعرفه، ولا يعرفه أحد آخر؟!… أم أن الذي ربت على مؤخرته الرفيعة في خبث ورغبه كان صاحب البار، أم ابنه، أم أحد السكارى؟!… وفر من البار، ومن الأقصر}ص10. بينما المخبرون يطاردونه باللعنات والصفع {- يا ابن الكلب يا مفترى…

– بشرف أمى لأمسكك- قال الحارس زاعقا في غيظ، وراح ينفض التراب عن ثيابه، ويلعن الحجارة والحنفية وبرودة يناير التي لولاها لأمسك بهذا الفأر الملعون الذي يستولى على طعامه، وربما يعرف أسرار الغرزة التي أقامها داخل كشك الحراسة والذين يترددون عليها، ويعلم الله ماذا يعرف أيضا، ولكنه على أية حال سوف يوقع به إن عاجلا أو آجلا ويسلمه إلى فياض المخبر أو عبد الحفيظ: فهو قد رآه وعرفه ولن ينسى ملامحه أبدا}ص13.

– حيث يدور الصراع هنا بين طبقة القاع، والمخبرون الذين يمثلون (الحكومة) أو الدولة. فيصرخ لنفسه بتلك العبارة الكاشفة والفاضحة { هل يُعْقَل أن يكون المخبرون أكثر من الناس!- تمتم وشعور بالغثيان يقلب معدته. وقبل أن تصطدم عينا المخبر الصغير الناشف بعينيه كان قد ذاب سريعا في الزحام}. كتحديد للصراع الأبدى بين تلك الطبقات المنسية، وبين الدولة، حتى أدى الأمر ببشير أن يحرق كشك المحولجى الذى يتجمع فيه المخبرون، لتناول المسكرات، التى لا تجعلهم فى يقظة لما يدور. والتى كانت تتطلب توحيد الجهود، او توحيد الصف، لمواجهة ذلك التجاهل، خاصة أنه من المسلم به أن طبقات المثقفين، أو النسبة الغالبة منها، ذات منشأ من تلك الطبقات. إلا أن التوازى قائم، ففى الوقت الذى يهرب فيه بشير من المخبرين، كان المثقفون يجلسون فى “الكونكورد”، وليس هذا اسمه الرسمى، ولكن المثقفين عادة ما يطلقون الأسماء التى

تناسبهم، وتنطبق نسبيا على المكان. فإذا كان “الكونكورد” الذى يتجمع فيه المثقفون، فبجانبه مباشرة يقع شارع فيه عدة مقاهي، تجمع فيها { بوابى العمارات الضخمة والاسكافية والسماسرة، وعمال الجراجات، وماسحى الأحذية ووو }ص29. أى أنه فى المساحات الضيقة، تجلس كل مجموعة مستقلة عن المجموعة الأخرى، وخاصة طبقة المثقفين، وطبقة (البروليتاريا)، وهما الجانبان اللذان كان يجب أت يتوحدا لمواجهة الجانب الذى يحاربهما معا.

بينما فى نهاية الرواية، نرى أن طبقة المثقفين يجلسون فى البار، ولا يدرون من الأمر شيئا، بينما بشير، لا يعلم ما سبب تلك المظاهرات، فيبحث عن ملجأ، ولا يجد سوى البار، لكن الباب كان مغلقا { ومن بعيد يلمح بشير باباً زجاجياً مغلقاً ما يزال يطل منه بصيص ضوء خافت. اتجه نحوه، انطلق بكل ما تبقَّى لديه من قوة، دفعه بيده، بيديه، أخذ يركله بقدمه، يدفعه بجسده. ثم خارت قواه، فتوقَّف. نظر إلى الخلف في رعب ويأس لمح أجسادا تركض كالأشباح، وأخرى تطاردها بهمة وتصميم. ألصق جسده بالباب الزجاجي معطيا ظهره للشارع والناس والمخبرين وطلقات الرصاص. دفن وجهه بقوة في الزجاج: الدخان بالداخل كثيف، الأجساد متناثرة على المقاعد والطاولات كيفما اتفق، رؤوسها ملقاة أمامها على الطاولات والصدور}ص174. فظلت أبواب المثقفين مغلقة فى وجوه الكادحين.

ومثلما كان العنوان الرئيس للرواية كاشفا لتلك الرياح المكتنزة بالغموض، وبينما كان ناس الطبقة المنسية من فكر الدولة ينتقلون من الأقصر إلى القاهرة إلى مرسى مطروح، وكأنها (كعب داير) حكمت به البلاد عليهم، كان المثقفون يتجادلون حول الاصطلاحات البيزنطية الهلامية غير المفهومة وغير القادرة على إطعام هؤلاء، فنراهم يتشدقون { وضاع صوته بين كلمات شكري الحماسية:

– القصيدة الشعرية هي ذات وموضوع في نفس الوقت. فأنا أكتب القصيدة، وهذا هو الجانب الذاتي. ولكنني على استعداد للموت في سبيل أن تصل هذه القصيدة إلى الناس، هنا يكمن الجانب الموضوعي في الشعر… }ص170.

فى إشارة –الكاتب- للشارع المجاور للكونكورد”، اطلق عليه المثقفون اسم “سفينة نوح” لكنهم خشوا أن يحدث تصادم مع الاتجاهات الإسلامية، فتم تسميته بالسفينة، وهى إشارة ذات اتجاهين، الأولى، أن المثقفين يتجنبون المواجهة، ليس مع الجهات الإسلامية فقط، وإنما هم ملتزمون بما تم التعارف على تجنبه فى كتاباتهم ( السياسة والجنس والدين) وإن كانت الثانية (الجنس) نابعة بالضرورة لتعاليم الدين. أما الجانب الآخر، فهو حرفية فهم الجهات الدينية، التى تأخذ باللفظ دون المعنى، فهى هنا ليست تعنى “سفينة نوح” المذكورة فى الدين {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون}[3]. وتتحول السفينة إلى “عم مصطفى”. وهو ما يعنى انعزال المثقفون عن الشارع، فهم يعيشون حياة خاصة بهم.

تميزت الرواية بخاصية العودة إلى الجذور، خاصة عندما يتعرض الكاتب لتلك الجمعات التى سعت ووصلت إلى قمة السلطة فى العام 2013. فضلا عن الإسلوب واللغة التى استخدمها الكاتب، وفق الموقف ووفق البيئة، والمقام. فإذا كانت تلك الجماعات كانت تحرص على اللغة العربية- رغم الأخطاء الكثيرة التى تشى بجهلهم بها- فنرى فى الاقتباسات ما يؤكد كلا الجانبين، التراث البعيد، واللغة المتسامية، فضلا عن السخرية المبطنة، من تلك الجذور، على إعتبار أنها هى التى زرعت النسق الممتد من حينها إلى الآن. {ونظرا لأن علوم الرياضيات قد أصبحت صعبة ومعقدة، وأصبحت علوم الاقتصاد أكثر تعقيدا ولخبطة، لم يبق أمامنا سوى التفلسف النظري الذي تعودنا عليه}.

{ولما يشتد أوار المعركة المجاورة، أرى معاوية يفر، والآخر يكشف عن عورته الخلفية بمحض إرادته، ويزيد يسكر حتى مطلع الفجر، فأتقلد سيفي وأضرب الحجاج والمنصور والحاكم بأمر الشيطان حتى آخر خليفة عصرى. وعندما أُلقي برأس آخرهم في النهر، تلتئم أشلاء ابن المقفع، ويستيقظ الجعد والحسين، وينزل الحلاج والمسيح والسهروردي من فوق صلبانهم، ويعود أبو ذر من منفاه، ويضحك أبو حيان ساخرا من الوزراء الأدباء والأدباء المستوزرين ومَنْ على شاكلتهم}ص92.

وتقترب اللغة من الشعر. فنرى الصور الشعرية والمعانى المستترة التى تتخفى خلف (العذراء) وصفا للندرة والمعجزة فى أن ينطق واحد بالحق، بعد طول صمت:

{.. فمن أين أتيتَ أيها الصامت دهرا والناطق صدقا؟ هل أنجبتك العتمة العذراء؟ أم اغتصب أبوك الليل امرأة مباحة على عتبات الصباح؟ فتساميتَ من رحم أمين، فسريتَ بسر مبين، فصرتَ جسدا يأتي من الغياب إلى الغياب معتمرا بالسنين؟}

كما تقرب اللغة من الكتاب المقدس لنلمس التناص مع آيات الله. وما يؤكد فكرة التنوع فى الإسلوب والصياغة وفق الموقف والرؤية المستترة خلف الكلمات:

{.. هل نبتت ضفائر قلبك من تين وزيتون وطور سنين؟ أم انفلقت الأرض عن روحك فغدوتَ إنسيا يركب الفلك ويأتمر بالصهيل؟}ص92.

وكما تنوع الإسلوب والصيغ التعبيرية، تنوعت أيضا تقنية السرد، فبينما يسير الحكى بصيغ السرد التقليدية، يدخل علينا الكاتب بعرض سينريوهات، متعددة الجمل السردية، وكأنى به يعنى أنها طريقة أؤلئك، بل طريقة العرب جميعا، الاعتماد فى جهادهم على الأقوال، لا الأفعال، على الخيال، لا الواقع.

ثم يدخل الكاتب فى سرد يتصور القارئ –فى الوهلة الأولى- أن الكاتب قد خرج عن الموضوع، حيث يخرج السارد كثيرا، بعد أن يكون قد شرب كأسا أو إثنتين، فى بار مفتوح بالنهار، ويبحث عمن يذهب إليه، فيرى أحدهم وقد تصور أنه يصنع مجلة اخترق بها سماوات الإبداع ليخبره فى النهاية أن يغير غلاف المجلة من لمبة الجاز ويضع بدلا منها ولو كلوب، على سبيل التنوير، حيث يتهم المثقفون بالنرجسية. ويجد الأولاد يلعبون الكرة، فيلعب بالكرة بينما يتوقف الأولاد عن اللعب، وكأن الأولاد لا يلعبون مع أحد غير من يعرفونه، كإشارة إلى رفض روح المغامرة والاستسلام للرأى الواحد، كنوع من التعليم، او التعليمات التى بثها الأباء فى الأبناء {ومن الممكن التأكيد على أن التوازي أو الافتراق هو أحد أحط أشكال العلاقات البشرية} فهكذا تتم تربية الأولاد الصغار،، لينشأوا على ما تربوا عليه. ويمر على اسدى قصر النيل، ليكشف عن مدى الإهمال لهما، وكأننا امام إهمال التراث ( ولنذكر بان الرواية منشورة فى العام 2014، وليس فى 2024)، او التعامل معه بنفس الروح اللامبالية. ثم يذهب إلى أكثر من واحدة ممن عرفهن قبلا، ليتصورها الملاذ الأخير من غول القاهرة البشع، ويكشف عن السلوك المتناقض لهن، ليقضى معها وقتا، وينصرف، ليكتشف القارئ أنه يمر على شوارع القاهرة، وناسها، ليكشف عن المخبوء، وراء السطح، فيعلم –القارئ- أنه يُخرج مصارين القاهرة، ويكشف عن التناقض فى شوارعها {كان أمامى أحد طريقين للوصول إلى البار. إما عن طريق شارع الموسكي أو عن طريق شارع الأزهر. لكن الأول في هذه الساعة ملئ بالقطط والكلاب التي بدأت عملها بالبحث والتنقيب، وسط العربات التي تركها أصحابها مغطاة وذهبوا إلى بيوتهم، والنبش في أكياس القمامة وفضلات الخشب والخيش التي تكاد تسد الشارع. وبما أنني لا أحب القطط وأخشى الكلاب، فقد صرفتُ النظر تماما عن شارع الموسكي. لكن شارع الأزهر أيضا مزدحم بالسيارات والناس وربما بالنشالين. كما لم تكن لدى أية رغبة في التقاء، ولو بالصدفة، أي شخص أعرفه: في هذا الوقت بالذات يبدأون التوجه إلى مقاهي الحسين، أو الذهاب إلى الشيخ إمام بحارة “خوش قدم” في الغورية}ص139. فيسير السارد فى الشارع، وكانه يحمل الكاميرا لتصوير بؤس ما يعيشهة فى تلك الآونة، ليتضاف كل ذلك فى تكون الصورة الكلية التى يعيش فيها الغالبية العظمة من البشر. وفى النهاية يرى الفتاة ذات الفستان الأحمر وصديقتها يتهامسان، وتقول إحداهما للأخرى -هئ.. يموت.. جاته خيبه..

وأضافت صاحبتها:

-رجال آخر زمن.. لتعلن أنه لم يعد رجال بالقاهرة.

ولنربط ذلك المشهد بتلك الجملة السابق قولها { فمن أين أتيتَ أيها الصامت دهرا والناطق صدقا؟}. ونمزجهما مع المفهوم الشائع والسارى فى المجتمعات العربية، الرابط بين الرجولة والفحولة، لنتأكد من غياب الرجال، لا بمعنى الفحولة فقط، وإنما بمعنى الرجولة أو المصارحة والجهر بقول الحقيقة.

واستمرارا لكل حالات التداخل، فى الأماكن، وفى طرائق السرد المتأرجح بين السخرية والجاد، سنلحظ أيضا التداخل فى الأزمنة، فكل الأزمنة حاضرة، ينظر السارد إلى الوراء أو إلى الأمام، فضلا عن الزمن الحاضر، لتتمشى مع الرياح من جانب، حيث لا اتجاه معين لها، ومع وقوف “بشير” على محطة قطارات السكة الحديد، وكأننا أمام متاهة الاتجاهات، حيث تجد الكثير من ذلك التداخل، أو الحضور لكل الأزمنة، حتى فى الفقرة الواحدة { ولكن الزمن الافتراضي الذي يمكننا أن نسافر فيه إلى الأمام يمكنه أن يجعل الترتيبات الزمنية العادية مختلفـة قليلا، فلكل زمن قوانينه، ولكل واقع أيضا – حتى الواقع الافتراضي – قوانينه. وعندما يحكي ماجد يعقوب، من خلال الزمن الافتراضي، عما حدث لشكري أو لعليّ، فليس معنى ذلك أنه سيفلت مـن مصيره. ولكن من الذي سيحكي عنه؟ لقد كفَّ منذ زمن بعيد عن كتابة القصص السيئة – على حــد قوله. أي أنه لن يترك نصا مثل سمير منسي الذي هاجر بعد عام واحد من أحداث ٧٧ أو عماد صالح الذي أصبح إخوانيا، ولن يجد صديقا يحكي عنه كما حكى هو عن عليّ وشكري. فهل يمكن أن تحكي عنه إحسان، خاصة وأنها بشكل ما في نهاية الثمانينات – بعد عشر سنوات من أحداث اليوم – ستصبح زوجته}ص144. فهنا نستطيع أن نلمس الحاضر فى (عندما يحكى) وكذلك الماضى فى {لقد كف منذ زمن طويل) وأيضا فى المستقبل (فهل يمكن ان تحكى عنه إحسان}. وهو الذى يجعل القارئ فى دوامة الرياح، ويبحث عن الطريق للخلاص، أو الخروج منها.

إلى جانب أن الفقرة تحدد مصائر الذين كانوا { مثل سمير منسي الذي هاجر بعد عام واحد من أحداث ٧٧ أو عماد صالح الذي أصبح إخوانيا}. الأمر الذى يتطلب من القارئ اليقظة المستمرة، وإتمام عملية الفرز أولا بأول، فلا السخرية مكتوبة لذاتها، ولا الجادية مكتوبة لذاتها، ولا الشطحات –التى تبدو عشوائية- مكتوبة لذاتها، حيث تتضافر حميعا لصناعة دوامة الرياح، وتوهان العائش فيها وبحثه عن الخروج منها.

وعلى الرغم من لغة المخبرين وما يتلفظونه فى الشارع أو حين الامساك بأحد ضحاياهم، وعلى الرغم من لغة بشير، وضياعه بين عربات السكة الحديد المتوقفة عن العمل، والسير فى الظلام، والمختلفتان عن لغة المثقفين، إلا ان الكاتب ينفذ إلى المشاعر الداخلية، والتعبير عنها بما يثير مشاعر القارئ- وهى المهمة الأولى للإبداع- فأن نقرأ التعبير عن بشير، الذى تحول إلى ما يشبه الفأر عندما كاد أن يسقط فى أيدى من لن يرحمه {الشعور بالدفء يتسرب، يتحول إلى يأس وحقد وكراهية، وفكا الكماشة ينطبقان على الجسد الصغير المرتعد من الخوف والبرد، من اليأس وخيبة الأمل، يود لو يبكي، والفكان ينطبقان في هدوء وثقة، ينتزعان منه الرغبة في الخلاص، ويطمران شرارة كانت قد انبعثت. راودته فكرة التسليم: أن يقف فجأة ويخرج لهم ذكره وليحدث بعد ذلك ما يحدث، ولكنه نحاها جانبا بمجرد أن تذكر ضحكاتهم المسطولة ووجوههم القاسية}ص40.

رياح هبت فى يناير، وقد حسبها البعض نسمات شتوية خفيفة، لكنها تحولت إلى زوابع، تناثرت على إثرها الأتربة، وتطوحت الأشجار بعنف، وسقطت أمطار غزيرة، فلجأ البشر إلى البيوت، إلا انه بعد وقت طويل استقرت الأمور، ووجد الناس أنفسهم مستقرين فى البيوت، حيث الجدران آمن لهم من تقلبات الرياح، مشحونة نفوسهم قلقا وخوفا من تقلبات جديدة، أو رياح جديدة، كتلك التى صنعها ب أشرف الصباغ، والتى وقف بها عند بداية الثورة الحقيقية فى 2011. وكأننا لم نبرحها بعد، أو أننا عدنا إلى حيث بدأنا، وكأنه يقف بعيدا كزرقاء اليمامة ينظر إلى البعيد فى المستقبل، فيجد الجميع يبكى، فى قادم الأيام {ماجد يعقوب يبكي انتحار شكري طوبار بعد عشر سنوات من الآن: عندما يكون عمره قد قارب على الأربعين، ويبكي أيضا وفاة عليّ يونس الغريبة قبلها بعدة سنوات: قبل انتحار شكري بعامين أو ثلاثة. يبكي عليّ يونس رغم أنه لا يعرفه كثيرا، أو بالأحرى لم يجد القناة الطبيعية التي كان من الممكن أن تقوده إليه رغم التقاطعات اليومية المتكررة على المقهى، أو عند “عم مصطفى” طوال سنوات كثيرة. هل يبكي ماجد يعقوب نفسه لأنه سيموت أيضا بالصدفة؟ أم يبكي شكري لأنه صاحبه؟ أم يبكي عليّ يونس لأنه لم يتمكن من أن يصبح صاحبه في الوقت المناسب؟ }ص43.

ويثبت أشرف الصباغ، أنه مصور ماهر، حيث حمل كاميرته التى تصل إلى الأعماق، ولا تكتفى بالسطح، فكانت روايته “رياح يناير” صورة كبيرة، لمجتمع فى لحظة فارقة، فكانت لوحة كبيرة، لا يتوقف فيها المشاهد/القارئ، عند مفردة واحدة، وإنما عليه أن ينظر للوحة، كوحدة واحدة، مترابطة العناصر، متعددة الألوان.

……………………..

[1] – حمدى الجزار – الحريم – صفصافة للنشر والتوزيع – ط1 2015.

[2] – أشرف الصباغ – رياح يناير – دار العين – ط 1 2014.

[3] – آية 41 من سورة يس.