ممدوح رزق

كان لمحمود العراقي ضحكة ثابتة مميزة، تفصل معظم الوقت بين العبارات التي ينطق بها، كما تُنهي حواراته ـ التي عادة ما تكون مقتضبة ـ مع أي شخص، خاصة من سكان العمارة الشاهقة داخل الحي المتصف منذ ماض بعيد بـ “الرُقي”، والتي يعمل حارسًا لها رفقة أبويه .. ضحكة خافتة، قصيرة، تتدفق بعفوية من ابتسامة منفرجة الشفتين كجسر صوتي صغير بين جملة وأخرى أو كنقطة ختام خجولة لكل حديث .. من سمع ضحكة محمود العراقي أدرك على الفور ودون أدنى صعوبة أنها “استرضائية”، أي تنتمي إلى ذلك النوع من الضحكات الذي يتجاوز إبداء الود والمجاملة إلى تمرير الرغبة في الحصول على استحسان الآخر .. لكن ليس كل من بلغت أذنيه هذه الضحكة أو تعوّد عليها رآها كذلك في حقيقتها .. هناك مِن سكان العمارة من اعتبر “الاسترضاء” مجرد قشرة، قناع مخادع يكمن وراءه شعور عميق بالحقد والسخرية، ولم يكن دليلهم لإثبات هذا الحُكم سوى نظرة عينيه التي تقترن دائمًا بضحكته المألوفة .. نظرة محدقة، جامدة، باردة بالأحرى، فارغة كليًا من الانطباعات .. لهذا، كانت ضحكة حارس العقار الشاب بالنسبة لهؤلاء بمثابة تجرّؤ خفي، لا يمكن لحماقاتهم البرجوازية منعها أو ترويضها .. أيضًا هناك من كانوا يرونها دليل بلاهة متأصلة لا أكثر، ولم تكن حجتهم في ذلك سوى النظرة ذاتها .. لكن ضحكة “محمود العراقي” في الواقع كانت استرضائية حقًا بكيفية خالصة، لا تُضمر كراهية أو تهكمًا، كما لا تبتغي بالفعل أكثر من أن يضمن إشباع حاجة الآخرين إليه، فضلًا عن أنه كان نقيًا من “البلاهة” .. أما نظرة عينيه التي كان يُشار إليها أحيانًا كقرينة للإدانة بشكل أو بآخر فلم تكن سوى حريته التي لا يمكنه تقييدها .. كانت أشبه بشرود مستقل، تلقائي، متأرجح، لا يخدش موضوع ضحكته أو معناه، ولكنه يُبقي شيئًا من روحه خارج اللحظة .. بعيدًا عن العمارة .. بين الأطياف المراوغة للمدينة وللعالم نفسه .. كأن هذا الشرود هو الذي أنتج ملامح محمود العراقي ورسم مسارات تشكّلها .. كانت هذه النظرة نوعًا من العماء.

* * *

ظل محمود العراقي يؤجّل زواجه بقدر ما استطاع، رغم إلحاح أبويه وترشيحاتهما المستمرة لفتيات كثيرات من قريتهم إليه .. كان يؤمن بأن أبويه وشقيقه الأصغر الذي لم ينته من دراسته بعد هم الأجدر بالحصول على كامل رعايته وعائد عمله .. كان يضع الاهتمام بحياته الشخصية في مرتبة متأخرة، أما الأولوية فكانت لأبويه وشقيقه ولسكان العمارة وللناس عمومًا .. لم يكن عاملًا متفانيًا ومخلصًا في مهنته فحسب، وإنما كان جسده النحيل أشبه بيدٍ نشطة، ممدودة طوال الوقت لتخفيف العبء عن الجميع .. كان يكتفي باستراق النظر إلى أجساد ووجوه البنات والنساء، وتخيّل لحظات استمتاعه المحموم بالتنويعات العصية لجمالهن، والتي دائمًا ما تنتهي بصورة انعزالية في جوف المرحاض .. كان يطيب له أحيانًا أن يمنح امرأة تخيلاته أحد المناصب الرفيعة التي تتداول بوفرة أمامه في التليفزيون والإذاعة والإنترنت مثل “رئيسة المركز القومي للمرأة”، “الأمينة العامة لمجلس الطفولة والأمومة”، “مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية” .. هكذا كانت لذته تتضاعف حينما يتحوّل الاستمناء إلى نوع من التكريم السياسي لعضوه.

* * *

حصل محمود العراقي على شهادة دبلوم صنايع، قسم “زخرفة”، وبعد الانتهاء من فترة تجنيده؛ تفرغ تمامًا للعمل مع أبويه في العمارة التي يسكنها بشر يمتلكون من الرفاهية ما يجعلهم أقرب إلى “كائنات تليفزيونية”، أي يليق بهم الظهور على الشاشة أمام المتفرجين مثلما اعتاد محمود العراقي أن يفكر فيهم، بإعجاب وتقدير، لا بحسد واستهزاء .. كان مؤمنًا بالطبع، ولا تفوته ركعة، وبالتالي عاش ممتثلًا برضى وتآلف مع الحكمة المحسومة في الكلمات القرآنية:

“نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ”.

* * *

في حجرة محمود العراقي بالشقة الصغيرة في الدور الأرضي التي يسكنها مع أبويه وشقيقه داخل العمارة الشاهقة في الحي الراقي كانت توجد دواوين لـ فؤاد حداد وصلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي وبيرم التونسي وغيرهم .. “أولياء الحياة الصالحين” كما كان يُطلِق عليهم دائمًا، والذين تمنّى لو أنه عمل حارسًا للعمارة التي سكنها كل “ولي” منهم .. كان يقرأ شعر العامية ويكتبه منذ المرحلة الإعدادية، كما تعوّد بعدما أصبح حارس عقار أن يُلقي قصائده التي يكتبها بالقلم الرصاص في الكراسات والكشاكيل المدرسية على جيرانه من البوابين والعاملين في محلات المنطقة، والباعة الجائلين من حولها، بالإضافة إلى أصدقائه في المقهى، وكذلك ينشرها على صفحة فيسبوك الخاصة به ولا تحصد سوى إعجابات وتعليقات نادرة .. كانت قصائد محمود العراقي ذات طابع غنائي، وتتسم كشخصيته بالطيبة والشهامة .. موضوعاتها تتحدث دائمًا عن سحر الطبيعة والإخوة بين البشر والأمل في غدٍ أفضل، كما كان يخاطب في شعره أحيانًا حبيبة متخيلة، يتغزل في حُسنها ورقتها، ويدعوها لمشاركته أحلامه الفردوسية، ويعدها بالبقاء معًا حتى النهاية .. كان أصدقاؤه يستمعون لقصائده ويتغامزون بسخرية، وحينما ينتهي يصفقون له ويغمرونه بالمديح بينما يكتمون ضحكاتهم.

* * *

اعتاد محمود العراقي بنفسٍ صافية على التغاضي عن ما لا يفهمه أو يستسيغه من أحوال سكان العمارة الذين يقضي طلباتهم، وينظّف عتباتهم وممراتهم، ويعتني بشققهم وسياراتهم وأبنائهم .. في المقابل لم يكن بوسعه التغاضي عن شعور وطيد لديه بأنه ليس مثاليًا بما فيه الكفاية .. كان بالرغم من كل ما يُقال عن “أدبه” و”جدعنته” يفكر في أن صورته لدى الآخرين الذين يعيش بينهم تعوزها المعالجة .. تحتاج لمزيد من الجهد لكي تُلبي على نحو تام، ودون أدنى نقص، ما يتمنى الجميع أن تكون عليه .. كان في جوع دائم لعطاء غامض، غير محدود، لا يترك أثرًا لألم ولو بدا هزيلًا .. قصائده كانت توثيقًا مستترًا لهذا الجوع .. تأصل في ذاته مبكرًا ذلك المزيج المهادن من الطيبة والمراعاة؛ فكان يفضّل في صغره وبلا توجيه من أحد أن يبقى بعيدًا عن أطفال العمارة ودون عداء لوجوههم المشرقة بالثراء، وملابسهم فائقة الأناقة، وألعابهم التي تخلب العقول، وفي الوقت نفسه تعوّد غريزيًا أن يبقى منتبهًا لكل من يصعد السلالم وينزلها استعدادًا لتنفيذ أمر محتمل أو تقديم مساعدة فورية لن يطلبها منه أحد بحكم سنه .. حتى في صباه ومراهقته وبينما كان فتيان القرية يغازلون بناتها ويلتقون بهن في الخفاء ويختلسون معهن القبلات واللمسات والمداعبات؛ كان يعجز هو عن تبادل حديث مع إحداهن دون أن يتورد خداه ويتلجلج لسانه فينهيه سريعًا كمن يهرب من ذنب بعدما يتأكد بأن من تقف أمامه ليست في حاجة إليه في أمر آخر من أمور الدنيا .. لذا؛ مهما فعل، لم يكن يفارقه الشعور بالتقصير في خدمة من حوله، وبدرجة أكبر أولئك الذين تعتلي شرفاتهم مقعده المستقر بجوار البوابة.

* * *

“فعلت كل ما بوسعي من أجل البقاء، ولكني لم أستطع .. عليّ الآن أن أقول الوداع”.

بعينين ذاهلتين وفم مطبق وغصة ثقيلة في الحلق؛ ظل محمود العراقي يحدّق إلى دموع ليونيل ميسي في تليفزيون المقهى وهو يعلن عدم تجديد عقده مع برشلونة .. كانت لحظات كابوسية لا تُصدَق بالنسبة لحارس العقار الشاب .. خلال المسافة التي قطعها وحده بملامح واجمة عائدًا إلى العمارة كان يتمنى لو أنه القدر .. القوة الغيبية التي تعالج المشاكل المالية لبرشلونة، وتمنح ميسي عقدًا جديدًا، وتبقيه في النادي حتى اعتزاله .. تمنى لو أن ذلك يمكنه أن يحدث لو كتب قصيدة عن دموع ميسي .. لو على الأقل ظل يتطلع طويلًا إلى صورة ميسي الملتصقة بحائط غرفته أسفل العمارة .. لكنه كان يعرف أن ذلك لن يحدث، وهو ما حفر في أعماقه شعورًا غائرًا بالعجز .. كعاشق لبرشلونة ومتيّم بميسي؛ كان يخاتله إحساس بأن ثمة مسؤولية شخصية تتعلق به ـ بطريقة ما ـ في هذه الكارثة.

* * *

بناءً على اقتراح “هازئ بشكل خفي” من أحد أصدقائه؛ توجّه محمود العراقي ذات ظهيرة إلى مقر مجلة ثقافية تصدر منذ عقود طويلة عن حزب وطني تقدمي وحدوي وهو يحمل نسخًا من بعض قصائده العامية أملًا في نشرها .. راقبت خطواته أثناء صعودها سلالم المبنى القديم لافتات معلقة على الجدران بخطوط باهتة ومهترئة، لم يفهم معنى كلماتها: اليسار .. الاشتراكية .. الإمبريالية .. وحين وصل إلى نهاية السلالم تعثر في الدرجة الأخيرة فاختل توازنه قليلًا أمام عيني العجوز الجالس وراء المكتب المجاور لباب المجلة المفتوح .. عجوز بدين أصلع بلحية بيضاء قصيرة، يقضم من أحد ساندويتشات الفول والطعمية التي أمامه على المكتب .. فكّر محمود بأن هذا العجوز يشبه الممثل الذي لا يتذكر اسمه وأدى دور العفريت أمام اسماعيل ياسين في فيلم “الفانوس السحري” .. قال العجوز لمحمود بابتسامة ساخرة وهو يمضغ ببطء: “حوش إللي وقع منك” .. ابتسم محمود وتقدم إلى الداخل ملقيًا تحية الإسلام ثم جلس على المقعد أمام المكتب وهو يتلفّت حوله بعدما أشار إليه العجوز بعلامة الترحيب.

وجد محمود نفسه في صالة متوسطة الاتساع ذات سقف عالٍ وأرضية خشبية، تُفضي إلى حجرات عدة، أبوابها مواربة، بينما مجموعة من مكاتب صغيرة متراصة على الجانبين يجلس ورائها بعض الشباب من المحررين والمحررات، منهم من يكتب في أوراق، ومنهم من يكتب على اللابتوب، محرر يتصفح كتابًا، ومحررة تتحدث في الموبايل .. أحيانًا تتحرك الأقدام بين المكاتب والحجرات والشرفة الكبيرة المفتوحة، مثلما تتحرك أحيانًا أيضًا الكلمات والابتسامات والضحكات بين الجالسين .. انتبه محمود إلى أن حوائط الصالة تحتاج إلى ترميم، وأن الستارة الرمادية الخفيفة التي لابد أنها تغطي ممرًا إلى المطبخ والحمام تحتاج إلى تنظيف، وأن الشابة السمراء النحيفة التي تمسك بالموبايل تحتاج إلى أن تمسح مخاط أنفها وهي تتحدث لصديق لها عن الصحفي الفرنسي الذي أجرى حوارًا معها عن الكتابة الجديدة في مصر.

أخرج محمود بتردد أوراق قصائده المطوية من جيبه ليمد يده المرتعشة بها إلى العجوز قائلًا:

ـ باشا، دي حاجات بسيطة كتبتها كده …

ثم ضحك ضحكته الخافتة القصيرة المميزة، المقترنة بنظرته المحدّقة …

وضع العجوز الساندويتش، وبزيت الفول والطعمية في يديه تناول الأوراق من محمود وفتحها ثم تطلع إليها بشكل خاطف قبل أن يطويها سريعًا ويتركها على المكتب ليمسك بالساندويتش ثانية .. ابتسم متهكمًا وهو يتناول قضمة جديدة ويسأل محمود:

ـ عايز تنشرها؟

أسرع محمود بالرد مرتبكًا:

ـ لو ما يضايقش سعادتك …

ثم أطلق ضحكة استرضائية جديدة …

قال العجوز والابتسامة الهازئة تتسع في وجهه مع مواصلة المضغ:

ـ طيب سيبهم هنا وهنشوفهم .. ما تتفضل معانا؟

نهض محمود رافعًا يده بتحية تكاد أن تكون عسكرية قائلًا في خجل:

ـ تسلم يا باشا .. ألف هَنَا …

قال العجوز وقد امتزج بابتسامته شيء من الحدة:

ـ النشر ممكن ياخد وقت .. مش عايزك تكون لحوح وغبي …

اشتعل وجه محمود بالاحمرار وتلاحقت دقات قلبه وثقلت أنفاسه متسائلًا في داخله: هل يسبه العجوز حقًا أم يمازحه؟ .. فجأة وجد العجوز يضحك بقوة وبقايا الطعام تتناثر داخل فمه المفتوح وهو يقول: أنا بهزر معاك .. انت زي ابني.

ضحك محمود كالمعتاد قائلًا:

ـ طبعًا يا باشا .. تؤمرني بأي حاجة؟

لم يكن العجوز البدين يتصوّر أن محمود يقصد سؤاله حرفيًا وليس مجرد استئذان روتيني مهذب بالانصراف .. كان يستفسر منه إذا كان يحتاج بالفعل أن يقضي له ـ أو لأي أحد من الجالسين ـ طلبًا أو مشوارًا؛ كأن يعد شاي مثلًا أو يذهب لشراء سجائر.

هز العجوز رأسه بإشارة وداعية مبعدًا نظرته إلى ما تبقى من الساندويتشات أمامه على المكتب.

خرج محمود من الباب وعيناه تودعان الجالسين وراء المكاتب وكذلك صور الأبيض والأسود الموزعة على الحوائط لوجوه تبدو وقورة ولا يعرف أيًا من أصحابها، لكنه كان يستطيع تمييز الصور الأخرى بأنها لمواجهات قديمة بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

بعد ذلك اليوم ظل محمود العراقي في الليلة التي تسبق موعد صدور كل عدد جديد من المجلة يحلم بوجود قصيدته ضمن صفحاتها، ويتخيل سعادته الغامرة حين يرى اسمه للمرة الأولى مطبوعًا تحت عنوان القصيدة، وكيف ستكون فرحة والديه وشقيقه وجيرانه وأصدقائه في المقهى بهذا الحدث .. ظل محمود يشتري عدد المجلة في أول كل شهر حتى مرت سنة كاملة دون أن يجد قصيدته؛ فتملكه اليأس وقرر الاكتفاء بما اعتاد عليه: قراءة أشعاره لمن يحيطون به ونشرها على فيسبوك وحسب.

* * *

لم يمر وقت طويل على تخرّج آية السيد من معهد التمريض حتى نجح أبوها في إيجاد وظيفة لها بعيادة أحد الأطباء بمركز القرية .. كانت شابة جميلة، لا أحد يختلف على حسن أخلاقها ونقاء روحها، واكتناز جسمها، وعندما شاهدها محمود العراقي في زيارة اعتيادية لقريته؛ قرر أن يطلب من أبويه خطبتها .. كان محمود يعرف آية وعائلتها بالطبع ولكنه في تلك الزيارة شعر للمرة الأولى حين رآها تعبر أمامه وهو جالس مع بعض أقرانه من شباب القرية عند عتبة بيت أسرته بأنه كان ينتظر هذه البنت تحديدًا أن تُنهي دراستها حتى يتقدّم لطلب يدها .. أنها كانت حبيبته وبرنسيسة قصائده دون أن يدري، وأنه كان ينتظر فقط اللحظة المناسبة لكي يسألها أن تكون شريكة حياته .. أدرك محمود أن آية كانت قدره دونما ينتبه لذلك .. على جانب آخر كان دافعًا جوهريًا لطلبه يد هذه البنت هو تحقيق أمنية غالية لوالديه برؤيته عريسًا، وأن يفرحا بخلَفِه قبل موتهما.

لم يصمد تردد والد آية مدرس اللغة العربية في قبول تزويج ابنته من “حارس عقار” أمام موافقة آية نفسها على الارتباط بمحمود الذي تعرف عن طيبته ورجولته ما يكفي .. كان قلبها مهيّأ ومتحفزًا لاعتبار محمود فارس أحلامها بمجرد أن عرفت برغبته في الزواج منها.

قام محمود العراقي بتأجير شقة صغيرة في منزل قديم لا يبعد عن العقار كثيرًا كما نجح بمعاونة خطيبته في تجهيزها خلال مدة قصيرة بقدر ما سمحت إمكانياتهما مضافًا إليها مساعدات الأقارب وقروض الأحبة .. كانا متلهفين على الزواج في أقرب وقت ممكن، وفي سبيل ذلك تكاتفا بعزيمة وإصرار على تذليل الصعوبات التي تواجههما مثل السعي لإيجاد عمل إضافي لمحمود، وكذلك وظيفة جديدة لآية في إحدى عيادات أو مستشفيات المدينة، وتدبير ما يلزم حفل زفاف أرادا أن يبقى خالدًا في ذاكرة الجميع.

حصل محمود العراقي على وظيفة “ساعي” في الفترة المسائية بشركة لإلحاق العمالة بالخارج تقع في الطابق الثاني لبناية قريبة من العمارة الشاهقة التي يعمل حارسًا لها .. كان صاحب هذه الشركة رجلًا ستينيًا من سكان العمارة، عاش أغلب عمره في السعودية ثم عاد إلى مصر ليؤسس مع مستثمرين خليجيين مجموعة من شركات السياحة والتوظيف في مدن عدة، كانت هذه الشركة واحدة منها .. أمام بوابة العمارة وبينما كان محمود يمسح بهمّة وإتقان الزجاج الأمامي لسيارة صاحب شركة العمالة أبلغه بأنه سوف يستلم عمله الجديد عقب إتمام زواجه “وتبقى دي هدية جوازك يا حودة” .. رد محمود فورًا بضحكته الخجولة: “منتحرمش من سعادتك يا باشا” .. ثم ظل رافعًا يده بالتحية والرجل الستيني يبتعد بالسيارة حتى اختفت من عينيه الجامدتين.

* * *

كان محمود يتولى المهام الأكبر والأكثر مشقة بالطبع كحارس عقار تاركًا الضروريات الأسهل لأبويه .. لكن حتى هذا الشكل البديهي من توزيع العمل كان يكدّر صفوه دائمًا .. كان يريد أن يتحمّل وحده المهام كلها، الكبيرة والصغيرة، وأن يُعفَى أبواه تمامًا من أي جهد .. لكن ذلك كان مستحيلًا؛ فوالد محمود وأمه ما كانا بمقدورهما التقاعد من المهنة التي لم يعطلهما شيء طوال حياتهما عن القيام بها، كما لم يكن من الوارد أن يسمحا لابنهما الشاب بأن يتكفل وحده بأعباء عمارة كهذه، فضلًا بالتأكيد عن أن ما يحصل عليه ثلاثتهم لن يساويه ما سيتقاضاه محمود لو عمل بمفرده، وهم بلا شك في أمسّ الحاجة لكل قرش خاصة مع وجود ابن آخر مازال في مرحلة التعليم.

الآن تضاعف همّ محمود؛ فعمله في شركة إلحاق العمالة بالخارج سوف يحتل مساء أيامه المقبلة وهو ما سيفرض جهدًا أكبر على والديه في العمارة خصوصًا مع الموافقة المستاءة لسكانها على عدم تخفيض راتبه الشهري حين عرفوا أن ثمة عملًا آخر سيقتطع خمس ساعات من وقته يوميًا بعد الزواج .. كان حتميًا بالنسبة لمحمود أن يكون لأبويه حصة من المقابل الذي سيجنيه من عمله في الشركة، وكان قبول بل وترحيب خطيبته ـ “بنت الأصول” كما تُعرّف دائمًا ـ بذلك أمرًا مفروغًا منه .. كان محمود يخشى على صحة والديه وعلى مستوى شقيقه الدراسي وعلى أحوال سكان العمارة وعلى السلام النفسي لخطيبته وعلى النجاح المستقبلي لشركة العمالة وعلى برشلونة بعد رحيل ميسي وعلى ميسي بعد رحيله عن برشلونة وعلى عائلته لو قرر سكان العمارة ذات يوم الاستغناء عنه أو عنهم واستبدالهم بأسرة حارس عقار آخر.

* * *

توقف محمود العراقي عن الاستمناء استعدادًا لليلة الدخلة بعد أيام قليلة .. كان يفكر ويتخيل قبل النوم ما سيفعله في تلك الليلة بترتيب دقيق، والأداءات اللازمة التي سيقوم بها من أجل إرضاء زوجته ولا ينبغي أن ينساها .. خلال فترة الخطوبة؛ لم تلمس يده سوى يدها، ولم يحتك أي جزء منه بجزء منها عدا اللقاءات العفوية الخاطفة لكوعه بثديها أثناء المشي ويدها في ذراعه .. كان يعتمد في تجهيز نفسه على أفلام السكس التي شاهدها سرًا على هاتفه المحمول مقررًا بالطبع ألا يحاول ممارسة بعض الأفعال الأخرى “بالغة الجرأة” التي تتضمنها هذه الأفلام، ويُحتمل إلى حد بعيد أن تثير غضب فتاة محترمة ومن أسرة متدينة كخطيبته.

عُقد القران بالمسجد الكبير بالقرية، وامتد حفل الزواج إلى ما بعد منتصف الليل؛ رقص خلاله محمود العراقي مع عروسه وأهله وأصدقائه كثيرًا، وحينما تحرّك موكب الزفاف نحو المدينة حيث شقة الزوجية ظل سكان القرية يتحدثون عن أنهم لم يحضروا حفلًا كهذا منذ زمن طويل.

اجتمع محمود العراقي وآية السيد وحدهما للمرة الأولى وراء باب مغلق .. أذابت الروح المرحة للممرضة الريفية خجل وارتباك حارس العقار الشاب الذي حينما أصبح مستلقيًا في سريره، ملتصقًا بالجسد العاري تمامًا لزوجته، وبعكس ما تملّكه في اللحظات الأولى بعد وصوله البيت؛ وجد نفسه آمنًا مطمئنًا، كأنه في حضن أمه، يرضع الحنان من ثدييها، ويستكين مجددًا داخل رحمها الدافئ .. أصبح الامتنان يغمره كأنما يعيش ولادة جديدة بعد مخاض عابر من القلق .. عندما نهضت آية من السرير وقبل أن تتوجه للاستحمام؛ فوجئ بها محمود تمسك بيده وتجذبه بابتسامة شهوانية ماكرة نحو مضاجعة جديدة تحت الماء .. أطلق محمود ضحكته الاسترضائية وهو يتبعها بسعادة لا تُصدّق .. شعر بأن عمرًا مغايرًا له قد بدأ الآن.

* * *

صدر العدد الجديد من المجلة الثقافية التي لم تعتبر إدارتها التحريرية قصائد محمود العراقي جديرة بالنشر في صباح اليوم التالي لحفل زفافه وقد تضمّن هذا العدد ترجمة مقال للأنثربولوجي والناشط الأناركي الأميركي ديفيد جريبر بعنوان “رعاية أكثر من اللازم: هذه لعنة الطبقات العاملة”.

في ظهيرة اليوم التالي لحفل زفاف محمود العراقي جلس العجوز البدين على مكتبه في المجلة يعيد قراءة المقال المترجم في صورته المطبوعة، متوقفًا بإعجاب عند العبارات التي تتحدث عن أن أبناء الطبقة العاملة غير مهووسين بأنفسهم لأنهم أكثر اهتمامًا بأصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، وأن أولئك الموجودين في أسفل أي ترتيب اجتماعي غير متكافئ يميلون إلى التفكير والاهتمام بمن هم أعلى منهم، أكثر مما يفكر أو يهتم هؤلاء الذين في القمة بمن هم أدنى منهم.

في مساء اليوم التالي لحفل زفاف محمود العراقي تمدد العجوز البدين في سرير بيته بعد رجوعه من المجلة، وبينما كان يتصفح موقعًا صحفيًا؛ شاهد صورة محمود العراقي وعروسته آية السيد بملابس الفرح في “الكوشة” تتصدر خبرًا عنوانه “مصرع زوجين في ليلة الدخلة”.

لم يتذكر العجوز البدين وجه محمود العراقي .. لم يتذكر ضحكته التي تجمدّت في الصورة أو نظرته التي بقيت محدّقة للأبد .. ربما لأن ذاكرته ضعيفة .. ربما لأنه لم يتمعن في ملامح محمود كثيرًا .. لكنه ظل يتأمل وجه آية بقوة .. عينيها وشفتيها وصدرها البارز من تحت فستانها الأبيض .. استنادًا لتفاصيل الخبر؛ راح يتخيلها عارية كليًا تحت ماء الدُش .. يتخيل نفسه وهو يقبلها، يضع عضوه المنتصب في فمها، بين ثدييها، ثم يضاجعها بأوضاع وقوف مختلفة .. نهض العجوز البدين من سريره حاملًا هاتفه المحمول وتوجه إلى الحمام .. بعدما انتهى من إفراغ شهوته داخل الجسد المتخيّل لزوجة محمود العراقي نظر إلى سخان الغاز وتساءل في نفسه بنبرة شاحبة: كم عامل لمست يداه هذا السخان قبل أن يستقر في حمام بيته؟

وبعدما انتهى من الاستحمام ، وحينما وضع رأسه فوق الوسادة ثم أغمض عينيه لينام؛ قال العجوز البدين في داخله: لابد أن جميعها أيدٍ ماهرة وأمينة.

………………..

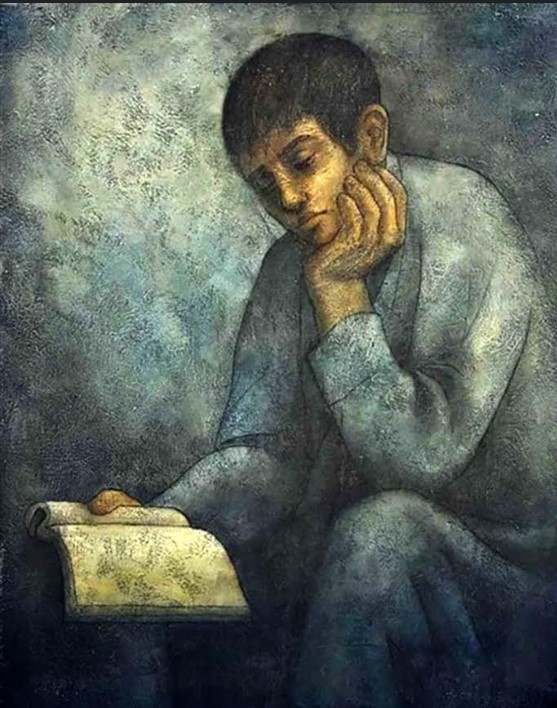

اللوحة للفنان السوري لؤي كيالي