حسام المقدم

لم أخطط للقاء..

اتّصلت وقالت إنها أسفل العمارة، ومعها الكتاب الذي أريده. قلت: “تمام، أنا فوق”. فتحتُ الباب، وتراجعتُ مهدودا على الكرسي. رأسي دائخ، أشعر أنني أتزحلق على منحدر الغثيان، في نهار رمضاني لا يزال ممتدا.

ظهرت أمامي واقفة على العتبة، تمُد الكتاب وتشير نحوي. طلبتُ منها الدخول، تلكّأت قليلا، ثم خَطت وجلست بعيدا على الكنبة.

أول مرة أراها بدون مكياج، لا كحل حتى أو روج خفيف. لا يبدو أنها راجَعَت لبسها، بلوزة كاروهات وبنطلون قماشي أسود على كوتش رمادي. سرحتُ أتأمل وجهها الطبيعي، طفولي جدا، صحيح يبدو شاحبا لكن روحها تسكن التفاصيل، نفس بريق العينين العسليتين، والأنف الواقف بلا تراجع. يا رأسي الغائم.. هي معي، تحت عيني، لكنها بعيدة بُعد آذان المغرب. أراها مثلما كنت أراها منذ ست سنوات، في علاقة تتفجر مع الأيام بمثيرات الدهشة والبحث عن الجديد، بما يناسب تماما اثنين يُحبان القراءة ويُمارسان الكتابة.

قلت: “لقاء عجيب، دوخة وصيام، وهلاوس تلعب في دماغي.”

ابتسمت بحاجبها المرفوع: “هلاوس؟!”

“لا تقلقي، أفكر في استغلال وجودنا معا في هذه اللحظة الفريدة.”

“استغلال؟ كلامك غريب.”

“تخيّلي أن نلتقي دون لمسة، هذا مستحيل في الظروف العادية. وحتى لو كنا في رمضان، والتقينا بعد المغرب، لا أتخيل أن نقعد على مسافة أربعة أمتار! أفكر في موضوع صيامنا، لماذا نصوم؟ هل بمنطق: هذه نَقْرة وهذه نَقْرة؟ أم لأن كل شيء حولنا يوحي بالصيام؟ الأهل وزملاء الشغل، والشارع كله في منظر المطاعم والقهاوي المقفولة. تشغلني حالة الصيام بشكل عام، خُذي مثلا: فكرة الصيام عن الكلام والاكتفاء بالإشارة كطريقة للتواصل، أو بعض الديانات في الهند، حينما يمرضون ويقتربون من النهاية يصومون عن الأكل والشرب تدريجيا حتى الموت.”

لمعَت عيناها: “الصيام عن الكلام من أروع أنواع الصيام، عارف.. يشبه الصيام عن الموبايل، أو تصفّح الفيس، صيام جميل ومختلف، أن أربط لساني عن الكلام عدة أيام، وبالتالي أُربِّي كلماتي في داخلي على مهَل، ولا أرميها في الطريق لكل من هَب ودبّ. أما الصيام حتى الموت، فهو شُغل رُهبان، والحياة لا تحتاج المزيد منهم.”

قلت: “ولِمَن تحتاج الحياة؟”..

ردّت بسرعة: “بدون غرور، تحتاج إلى أمثالي!”

لم أُعقّب على ثقتها الزائدة، دماغي المشوش غير مستعد للاشتباك. تلفتت إلى يمينها، تعرف تفاصيل شقتي أكثر مني، الطرقة الصغيرة المنتهية بحجرة المكتبة، وقبلها المطبخ والحمّام. رفعَت رأسها إلى لوحاتي المُعلقة على حوائط الصالة. ما من واحدة منها إلا وتختزن نظرة افتتان حين رأيتُها أول مرة في مجلة أو جريدة، بعدها أنزع الصفحة وأذهب بها إلى محل الزجاج لتعود في برواز. ثَبّتت عينيها على نسخة من “غرفة النوم” لفان جوخ. تقول إنها لوحة جافة، سرير أصفر وكرسيين ونافذة مغلقة. لم أنجح في أن أنقل إليها عدوى عشقي للوحة مرسومة بشاعرية تهمس لمَن يراها: هنا، في هذا المكان الأقل من العادي، عاش رسام عبقري ليُخلّد بألوانه تفاصيل غرفته المتواضعة. على الحائط المقابل لوحة للفنان حسن سليمان، امرأة تقف بظهرها على سطح بيت، وذراعاها مرفوعتان تنشران ملابس على الحبل. بنت بلد بجسد مشدود واستدارة مؤخرة مثالية، مع سَحبة مُجسّمة لساقيها المصبوبتين. كانت تحب هذه اللوحة، تتجمّد أمامها: “فيها حيوية نادرة، يوشك جسد المرأة أن يخرج من البرواز، توشك أن تلتفت لتُرينا وجهها. هذا الرسام شيطان، استطاع أن يُصور كل هذه الفتنة بالظهر دون إظهار ملامح الوجه.”

أضافت: “هذه المرأة أعتقد أنها صائمة.”

“وكيف عرفتِ؟ هل عندك معلومة أن الفنان رسمَها في رمضان؟!”

“لو سمحت بدون سخرية، أقصد صائمة عن الرغبة، وقفتها فيها أنوثة محتاجة، لكن لا تفضحها رغبة، لا تعرض نفسها، جسد حار وفي نفس الوقت صائم عن الرغبة”.

بمَ أرد على هذا الكلام؟ لها منطق يُفحمني، تتكلم كأنها جهّزت الأفكار في رأسها طول الليل وجاءت لتقول أمامي كل شيء بشكل سلس ومعجز.

وقفت فجأة وقالت: “تعال معي للمكتبة.”

مدت يدها والتقطت كتابا من أحد الرفوف وفتحته. بدأت تقرأ بصوت تعبيري يُلون الكلمات:

“أريدُكِ مثلَ حوّاء،

وهي تتنزّهُ على نهر العسل في الجنّة،

والورود الحمراء تُلوّن بَشرَتها.

عارية،

أمام آدم والملائكة والشيطان”.

نطق لساني “آآآه” مملوءة بالأسى. منذ لقاءاتنا الأولى ونحن نحب شِعر “عماد أبو صالح”، مهما اختلفنا في تقييم الكُتب وأصحابها؛ تُوحّدنا كلماته، تحقنُنا قصائده بمضادات البَلادة، وتزيد من إفراز هرمونات المواجهة. أظن أنها اختارت هذا المقطع تحديدا لتنفخ النار في صدري، وتدفع دماء النشوة إلى عقلي المُجهَد. استمرت تقرأ، وبقلبي تطوف رؤى أنهار عسل وضباب وعُري مبهج.

انتبهتُ على صوتها: “يا عم، فيمَ تسرح؟ سأقرأ من كتاب آخر”. قالت إنها ستُسمِعني حُلما من رواية أُحبها: “رجلان يجدان قوس قزح قديما مُنهارا، فقاما برفعِه بصعوبة، وتركيزه كما كان. نظّفاه من الغبار، ثم قام أحدهما بإعادة رسمه وتلوينه، لكن القوس رفض بعناد العودة إلى الحياة، وعندها تركَه الجميع يقع، وذهبوا راكضين.”

عرفتُ على الفور أنها رواية “قصر الأحلام” لإسماعيل كاداريه. قرأناها منذ عامين تقريبا، خططنا بالقلم تحت فقرات كثيرة، توقّفنا عند الرعب المُفتش في أحلام الناس، من خلال ذلك المبنى الغامض المُقبض بممرّاته ودهاليزه ومُوظّفيه ونظامه التّراتُبي. حُلم قوس قزح بالذات تناقشنا فيه كثيرا، تَوقَّعنا أن رَفْض القوس العودة للحياة يعني أنه صار أشبه بقطعة ديكور مُهمَلة في مسرح قديم، وبالتالي ستهاجر ألوانه ويسود الأبيض والأسود. سنحيا في عالم يتشكّل بهذين اللونين الفاصلين.

قالت: “ما رأيكَ في إعادة قوس قزح بنجاح؟”

“كيف؟”

“مُمكن بمساعدة المرأة الصائمة الواقفة على السطح، مع امرأة الجنة والعسل في القصيدة، وأنا وأنتَ.”

بدأ رأسي يفيق وينتشي: “جميل جدا، ويكون تعليق قوس الألوان في غرفة فان جوخ، بهذا نكون أهدينا إحساسا بالجمال إلى روحه المُعذّبة.”

“تمام، شُغل حلو. تعليق القوس سيجعل من الغرفة فقيرة التفاصيل تحفة حية.”

ولإنجاز المهمة اتفقنا أن نصوم عشر دقائق عن الكلام. ضبطتُ مُنبّه تليفوني، جلسنا على كرسيين متقابلين أمام مكتبي الصغير. أغمضنا عيوننا، رأيت نفسي هناك، آخُذ امرأة السطوح من يدها ونذهب إلى غرفة فان جوخ، تدخل علينا امرأة العسل العارية المُقدسة، وبمفردها ترفع القوس وتُثبّته في مكانه، تضيء الألوان كلها، يملأ الغرفة شفق عجيب متألق، ورفيقتي تقف مبهورة لمنظر الجنة التي نقف فيها.

رنَّ المنبّه، فتحَت عينيها. أشرتُ إليها بالكلام: “كنتُ معكَ في الغرفة، وقِطع من السّحب السماوية تسبح، رأيتُ القوس الساطع المُعلّق يكبر ليأخذ الجدار كله، بينما امرأة السطوح ترفع ذراعيها وتُجاهد لتسنده. الأروع هو الغبار المُلون المتناثر فوقنا، نَهُشّه فينتشر ويطير.

قلت: “هذا شِعر.”

وهي قالت: “هذه لوحة.”

**

لم نتكلم بعدها. قمتُ واقتربتُ منها، عيناي مغمضتان وشفتاي منفرجتان، أخذتُ نَفَسا طويلا حتى امتلأ صدري، فتهادت شَهقَتي، شهقة ذوبان في قصيدة الألوان، وغياب مع النعيم الدافئ بوجودنا معا، وجود فني لم نُحسّه من قبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

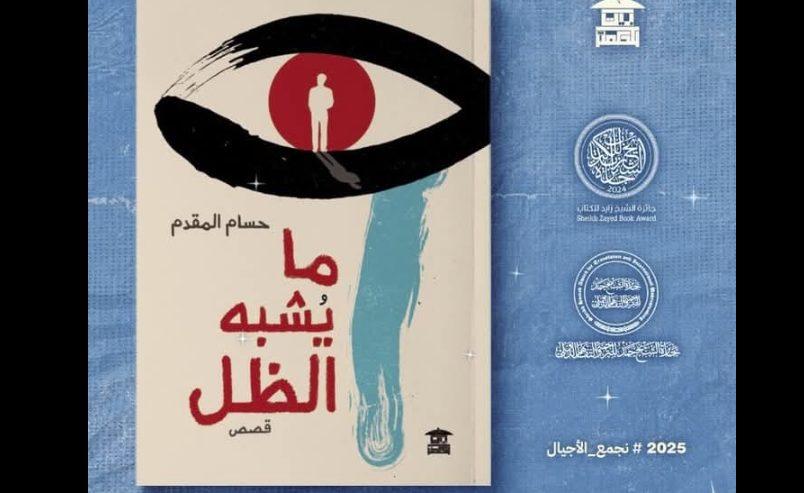

من المجموعة القصصية “مايشبه الظل” .. تصدر عن بيت الحكمة ..معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025