شوقي عبد الحميد يحيي

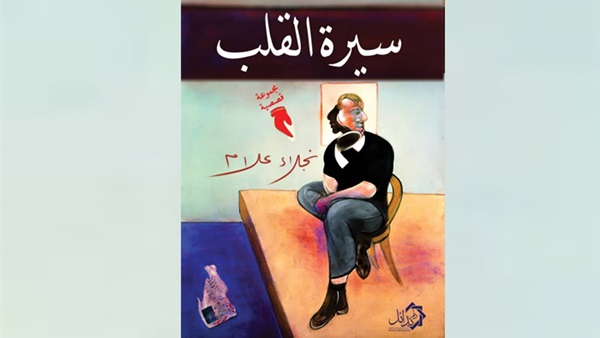

في الليل والوحدة، يخرج الإنسان الكامن في الإنسان الخارجي، ينشأ اللوم والعتاب، وتتفجر الأمنيات. يتأمل الإنسان علاقته مع نفسه، وعلاقته مع الكون من حوله. تتلاشي الحدود والأماكن والزمن، ويعيش الإنسان العمر والكون في لحظة، متحررة من قيود الجسد، والمنطق، والبيئة، بحثا عن الإجابة علي سؤاله السرمدي: لماذا وكيف؟ وهو ما تضعنا فيه “نجلاء علام” في أولي سطورها، من القصة الأولي “طيور الأرض” في مجموعتها القصصية “سيرة القلب”[1] حين تتساءل وتتعجب، دون إجابة قاطعة {كثيرا ما كنت أتساءل عن معني تحليق الطيور فوق أماكن بعينها، هل تدفعها تيارات الهواء إلي ذلك؟ هل هي إشارات لسرب قادم من بعدها؟ أم هي فرحة بالتحليق وامتلاك السماء}. محاولة الدخول إلي ذلك المنبع الذي نستقي منه كل معارفنا، متمثلا في رؤية السابقين، غير أنها أيضا لم تقدم الإجابة الشافية، وإنما تنحصر في بعض التخيلات، التي لا تستند علي يقين، ونابعة من ثقافة قائمة علي التفاؤل، وانتظار الفرج، الذي لابد قادم، فنحن صنيع الله، والله لايأتي إلا بالخير الذي يبشرنا به عبر رسائله المختلفة، والمتنوعة {لم أجد إجابة قاطعة، لكن الإجابة السهلة التلقائية اليومية التي كنت أسمعها علي لسان أمي عندما يدور أي سرب طيور فوق بيتنا، وهو يخترق سماء شارعنا في موسم الهجرة، تُجيبها بصوتها المشروخ دائما من أثر الصراخ أمام ماكينة الغزل حتي يسمعها من بجوارها: ” أهلا بطير الخير، تحمل رسالة لمن! يا رب تكون رزق”}. ويقول هذا التراث أن صراعا دائما بين الأخوة، وأنهما كثيرا ما كانا مختلفين. فها هما في “طيور الأرض” أحدهما يأخذ الحياة ببساطة، ويتقبل كل شئ بفلسفة متسامحة، ومتقبلة، بينما الآخر يري الحزن في كل شئ {لم أعتد الشكوي، بينما ورث إبراهيم عن أمي عادة تكرار الأحزان والأحداث}. وبينما سافر إبراهيم إلي الصعيد، بحثا عن عمه وتجارته، بقي هو بالقاهرة يصارع الزمن، ويبحث عن استخراج الفرص المتاحة، ومشغولا بأمر الطيور الحائمة فوقه تعلو وتختفي، متسائلا : كيف لا تحن طيور السماء إلي الأرض {ما الذي يجعل الطيور تترفع وترتفع عن الأرض} لتكشف لنا وتُفجر كلمتي(تترفع وترتفع) ينابيع الداخل في أعماقه. فلم يكن تقبله للأمر الواقع استسلاما، وإنما انتظارا للفرصة التي تجعله كتلك الطيور، المرتفعة والمترفعة. لذا ما أن جاءت الفرصة لدي أحد هؤلاء المرتفعين، والمترفعين، لم يكن ليتركها تمر{وتعلمت صحبة نفسي حتي أصبحت الصديق والصاحب والناصح والحبيب}. اقتحم الصعب، إلي أن وصل إلي مؤسسة أحدهم {قالوا إن دخول مؤسسته حلم، والعمل بها ارتقاء، والتقرب منه منحة، فكيف استطعت الوصول إلي كل هذا في سنوات قليلة؟}. فقد تعلم فن التقرب إلي الباشا، وأصبح رهن الإشارة من عينيه، ليجيب ، تحت أمرك. حتي أصبح هو المقرب من صاحب المال والنفوذ، إلي أن أوحي إليه الباشا بالزواج، فتزوج إحدي ابنتيه. وفي الفرح الأسطوري، يظهر إبراهيم، ليخبره كبير الحرس بأن {شخصا يقف بالخارج اسمه إبراهيم، ملابسه رثة، ويبدو أنه مدمن، ويدعي أنه أخوك!} ليعنفه، ويطلب منه أن يصرفه { أنت تعلم المصائب التي تطارد الناجحين والأغنياء}. غير أن إبراهيم عاود الظهور مرات ومرات، فأبلغوا عنه الشرطة التي إستضافته عدة أيام. إلي أن تحين الفرصة، وصرف السائق ليلتقي إبراهيم علي انفراد، مستخدما تلك الصافرة التي كانوا يصلون أحدهم بالآخر إذا ما تفرقوا في الزحام، عندما كانا صغارا، وسأل أخاه عما يريد، ليجيب إبراهيم:{ حلمت البارحة بأمنا وكانت تبتسم وتحمل في يدها طائرا لونه أبيض، وقالت لي: أعط هذا عباسا. فقلت بسرعة: مروان، إسمي مروان. انطلقت بالسيارة، أنظر إلي الطريق، بينما انشغل إبراهيم بالتحديق إلي الطيور الكثيرة التي تحوم في السماء.}. ولم يكمل “عباس” أو “مروان” بأن أخاه انشغل به هو بعد أن أصبح أحد الطيور التي تحوم في السماء. وهكذا تغير نوع القتل الذي يمارسه الأخ علي أخيه، فلم يعد ذلك القتل الفعلي الذي مارسه قابيل لهابيل. فقد تغير الزمن، فأصبح القتل عصريا، ونابعا من طبيعة البيئة التي عرَّفتنا عليها الكاتبة، في تلك الأم المكافحة، (الشقيانة). وذلك الذي كان لا يستطيع الحصول علي إحتياجاته إلا من عربات المستعمل، فانزرعت الرغبة في التجاوز، وأصبح حلم الوصول للأعالي ضاغطا ليتجاوز كل حدود الممنوعات، حتي لو دخل في عمليات مشبوهة. وليصبح “عباس” هو قابيل الماضي، بينما “مروان هو هابيل الحاضر. فقد مات بموت الإنسانية فيه، يوم أن أصبح عبدا للحاجة. ولتلقي الكاتبة بظلال كثيرة، تطال الفرد، وتطال الأسرة، وتطال المجتمع، بإسلوب يبدو غاية البساطة، وكأنها تتحدث عن أشياء جد عادية، كاشفة عن مكنون النفس البشرية، ومكنون عصر بأكمله.

الانتصار للمرأة

لا يستطيع قارئ أن يأخذ علي كاتبة أن تتحيز للمرأة، غير أن تصوير المرأة علي أنها الملاك، والرجل هو الشيطان، أو أن المرأة هي من يصنع الرجل، وهو ما أكدته في قصة “هي وهو” صراحة علي لسان المرأة {وعرفت أن الرجل لا يساوي شيئا إلا بما تضعه المرأة فيه} فتصبح المسألة محل نظر.

في قصتها التي منحت المجموعة اسمها “سيرة القلب” تعزف الكاتبة علي منوال سرد جيل ما عُرف بالستينيات. خاصة بعد نكسة يونيو التي زلزلت كل الثوابت، فتقطعت الجملة، وتقطع الحدث، وتقطع الزمن، وفي تنقلات حادة، أوقعت القارئ فيما يمكن أن يكون التشتت. خاصة عندما دخل فيما عُرف بالتداعي الحر. غير أن نجلاء علام، اكتفت، بتقطيع الزمن، وبالنقلات غير الحادة، فكانت عملية التقطيع تسير في نفس الاتجاه، ولكنها تؤدي إلي استبطان الحدث، أو استبطان الشخصية، التي هي من يلعب الدور الرئيس في المجموعة، الإنسان، علي المستوي الفردي والمستوي الجمعي. وهو ما يبرز في هذه القصة، التي تحمل الكثير من سمات السرد عندها. خاصة وقد عنونت أحد فقرات هذه القصة بما يؤكد ذلك التحيز غير الموضوعي {إنهم دائما يجيدون غزل الخيوط} وتعني بهم الرجال، وأن المرأة هي الضحية، وهو ما يمكن أن يكون محل نقاش.

توزعت القصة علي مجموعة من المقاطع، قد تبدو متباعدة، غير أنه بالقراءة المتأنية، نكتشف أننا أمام لعبة إبداعية لعبتها بحرفية، وإن تركت الكثير من الفراغات التي علي القارئ مِلؤها. وإن كنا أمام امرأتين، إلا أننا نتبين في النهاية أنهما امرأة واحدة بوجهين. تعضد كل منهما الأخري، لنخرج بالصورة التي أرادتها الكاتبة.

إلتقتا، مصادفة، ودون أن يكون لأي منهن اسم محدد، لنتفتح الرؤية علي المرأة بصفة عامة. إحداهما، تجر ولديها، وتحمل الثالة، نتبين بعد ذلك أنهم ليسوا أطفالها، فهي عاقر، وإنما ترعاهم بعد موت قريبة لها. تهرب من مطاردة، نتبين بعدها أنها هاربة من حكم بالإعدام. ونتعرف كيف أن الأولاد ارتبطوا بها، وكيف أنها كانت تؤثرهم علي نفسها حتي {سحبت دورق المياه من فوق المنضدة، ورفعته إلي شفتيها المتشققتين، نزلت نقطتان إلي جوفها، وبسرعة مررته إلي الأولاد الذين انتبهوا لوجود الماء، ساح الماء علي ذقونهم حتي ارتووا، عادت ورفعت الدورق إلي شفتيها وأنزلت النقاط الباقية}. وكيف أنها استنزفت دمها في عروق الصغيرة، حين مرضت. وكيف أنهم يرفضون تناول الطعام من يد السيدة الأخري، رغم أنها هي التي تُعده وتحضره. وكان هذا الارتباط، هو ما أدي بها إلي حكم الإعدام، بعد أن تخلصت من زوجها، الذي حاول بكل الصور، أن يُلحق بها نقيصة. غير أنه {غزل حولي خيوط الشَرَكْ بإحكام، ظللت سنوات أغذيه بالسماحة، أرفعه بالمحبة، أداويه بالعطف، لكن لا شئ يقَّوم الطبع. ظللت لسنوات أدعم داخله الإنسان………. كان يعرف أنني سأتحول إلي نمرة شرسة، إذا مس الأولاد بسوء}. فأرادها فرصة ليلحق بها، أن يُرثها عاره {أن يدفع حياته من أجل أن يدفعني للنقصان}. وهو ما قادها لحبل المشنقة، وللمطاردة بعد الهروب، لتلتقي الأخري التي راحت تستعيد ذكرياتها مع الآخر(الرجل)، وما كان يحصل في مشروع تقول عنه { أخذت أعدد استخدامات المشروع المختلفة المُعلنة، وذكرت، بصوت واهن الآثار الجانبية عنه، وأقلها تشوه الإنسان}. وتضيف في موقع آخر، ما يساهم في رسم الصورة التي أرادتها، وتكشف المزيد عن ذلك المشروع، وكاشفة عن الرؤية المقابلة، رؤيتها، عندما تصف صوته {صوته كفحيح الأفعي وهو يحكي عن بعض المنظمات التي يمكنها الدفع جيدا. وفي النهاية حظرني” لايمكنك اللعب وحدك، أستطيع في أية لحظة الإطاحة بكِ}. ولتكشف الكاتبة عن ذلك الصراع بين الطرفين، اللذين يقفان علي النقيض، حيث تقول عنه {لكني خبرته وعرفت أنه لم ير الجمال من قبل، وأن عقله مبرمج علي القبح}. فبينما هو قد قرر وقف المشروع، كانت هي تري أن خطوة واحدة قادرة علي تحويل المشروع لشئ نافع. غير أنها كانت تعاني من الصغر بشئ في القلب، يظهر ويختفي، فقال عنه الطبيب أنه قلب مراوغ. وفي زيارة أخيرة للطبيب رأي ضرورة أن يُفتح القلب لاستئصال هذا الشئ الغريب. وهو ما سرب إليها فكرة الخلاص، خاصة بعد أن لفت نظرها الأولاد للشبه بينها وبين الأخري. فقررت أن تُبقيها للأولاد، وللمستقبل متقمصة كل منهما شخصية الأخري. لتخرج الأخري بالأولاد، وتخرج هي إلي من يتابعونها، وتسلم نفسها لحبل المشنقة بثبات وإقتناع.

وفي نفس الاتجاه، تنسج الكاتبة قصة “ذكريات نبتسم لها”، كاشفة عن دواخل الإنسان، والمرأة تحديدا، عندما يصبح عليها أن تستسلم لتلك الرؤية المجتمعية، والتي تُفضل فيها أن تقبل (ضُرة) علي أن تصبح مطلقة. فبعد أن يئست “حورية” من إنجاب الطفل بعد ابنتها “رؤوفة”، فضلا عن عرج في قدمها، فجأها بأنه سيتزوج، لأنه يريد الولد الذي سيشد ظهره ويساعده، اشترطت عليه، ألا تراها، وأن تعيش بعيدا عنها، فكان لها ما أرادت. ولم ترها إلا في ذلك اليوم، بعد موته. وفي استراحة المحكمة، راحت كل منهما تعدد ما فعلته من أجله، فبينما كانت “حورية” هي من حولته من مُعدم إلي صاحب محل، كانت “اعتدال” هي من حولت المحل إلي عَشَرَة، وأتته الأولي بالبنت، بينما أتته الثانية بثلاثة أولاد. وبينما هن في إنتظار دورهن لاستخراج إعلام الوراثة، دعت “إعتدال” “حورية” علي حمام محشي. وكأنهن قد توحدن في جنس المرأة ودورها في صنع الرجل، الذي كان زوجهن. دون أن تغفل – الكاتبة- تلك اللمسة الأنثوية، التي لم تغادر “حورية” رغم تجاوز السبعين، حين أخطرتها “إعتدال، بأنه لم يهجر حبها يوما، رغم مرور السنين {لكني طول عمري كنت خائفة، وعارفة إنه لا يستطيع الاستغناء عنك، ولو كنتِ طلبتِ منه إنه يُطلقني كان فَعَلَها، ولذا جئت اليوم فقط كي أقول أشكرك أنكِ تركته السنوات الماضية لي}. لتعود “حورية إلي نفسها { صدمني ما قالته، هل حقا حفرتُ داخله نهرا من المحبة. وتفرست في وجهها، إتها جميلة بالفعل، بيضاء مكتنزة، صبوح الوجه، عيناها واسعتان، وصدرها ممتلئ، لابد أنها كانت مغرية تفتن الرجال وهي شابة}. وكأنها تلتمس له الأعذار. وتتسامح.

وتتحول الذكري إلي “انتظار”، في تحول مختلف، وإن ظلت الأنثي حاضرة، التحول النفسي. ولم يكن الرجل مدانا هنا، ولم تكن المرأة هي التي تفعل، وهو يحطم، وإنما كان الرجل هو الفاعل، دون أن يفعل. فقد رأته بدرا في اكتماله، وأصبحت الصورة التي تعشقها، هي سلواها، في غيابه. تقلب في ملابسه عله يكون قد ترك رائحته فيها. ساعدته في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وأخبرها بأنه سيمر علي المصور قبل السفر. نظرت للخارج. السماء صافية، حرارة الجو جعلت الحلاق المجاور يرش الماء مرات، حتي {صنع الماء والتراب بركة من الطين، تحولت إلي صفحة كبيرة سوداء لا يظهر فيها سوي آثار الأقدام التي تدوس عليها}. ولا شك أنه إنعكاس فكرة السفر عليها، وكأن الكاتبة تواصل الحفر داخل الإنسان، أو المرأة تحديدا. وهو ما تواصله في”بساق وحيدة أمشي”، حيث تعيش بين الناس بصورة، بينما تعيش مع نفسها، عالما آخر، مشحون بالرؤي والأحلام، والكوابيس، بينما العالم من حولها لا يري، ولا يشعر بها، لتكشف لنا عن عالم اليوم، وكأنها تعود بالإنسان إلي وحدانيته، رغم الضجيج من حوله. حيث انقطعت حبال التواصل، وانطفأت مصابيح الإضاءة. حيث الليل وضجيج الداخل المؤرق، ما تعيشه بطلتنا، التي تضع ساقا علي الأرض، في حياتنا المعاصرة. فما أن تنتهي من ذلك الزحام، العمل وغسيل المواعين، والباعة الجائلين، وفي الليل {يهدأ إيقاع دقات القلب، ويعاود الحياة} وكأن الأمور قد انعكس نظامها، فالنهار هو الموت، وفي الليل تعلود الحياة. فالليل هو الذي تعيش فيه فرحة كانت، فتناديها فتيات الحور{إقبلي يا عروسة}. فلم تزل تتدلل مترددة ، أتقبل العرس أم تفكر؟، ويحملها بساط الريح لتستحم في مياه النهر العذبة، لتتطهر وتتهيأ لما يجب أن تكون عليه العروسة، وفق ما يقولة الموروث، والمستقر في الحياة، وكأنها الدمية التي عليها أن تكون كل شئ، له {كوني أُنسا وبهجة، كوني الرواء للظمآن، كوني العشق للمُريد، كوني القلب للجسم، كوني المشاعر للقلب}. وإذا كانت تلك رؤيتها التي ورثتها، فكيف يكون داخلها، عندما تعود لحقيقتها، وفق ما تعيشه في النهار، ووفق ما نتبينه من أنها، بساق واحدة، قد كُتب عليها الظمأ؟ وتزيدنا الكاتبة إحساسا بذلك الحلم القابع في الأعماق، حين تحلُم، حين كانت تلتقط الزهور من فوق الجبل {زهرات صفراء وبنفسجية صغيرة يانعة، انتثرت علي قمة الجبل تزينه، فتسلقت الجبل دون حبال ووصلت للقمة}.

ولا تختلف قصة “إيقاع” في العزف علي الذكري، حيث تكمن في ركنها اليومي المعتاد، تستعيد ذكري من مروا، وتغني ما بين الحزن والأمل، ليفشل فريق التصوير الآتي للتصوير تحت نفس الشجرة التي تجلس منزوية تحتها، وقد تجمع الناس، وكأن صوتها الشجي، يعيد إليهم ذكرياتهم، هم أيضا، وكأنه إيقاع الحياة.

وهي أيضا نفس الذكري التي تنتابها، عندما طرق بابها، وقد انفرط العقد، الذي أخرجته من الصندوق الخشبي المبطن بالقطيفة، والموشي من الخارج بالصدف. غير أن عودته لاستعادتها بعد عشرين عاما من الفراق، بعد أن عاد بقلب مريض، وشعرات خشنة نافرة، وأسنان بنية، والأهم من كل ذلك {هي سافرت والأولاد كبروا، وأنا.. أنا..}. فلم تكن العودة إلا لملئ الفراغ الذي تركته الأخري، ولترفض أن تكون هي (الاستبن). وقد ركزت الكاتبة عبرة قصتها في عبارتين اثنتين، حيث يقول لها عن العقد المنفرط حباته {واحتفظتِ به كل هذه السنوات، رغم زيفه

- تبدو الأشياء، أصيلة قدر شعورنا بها ومحبتنا لها}.

ولتظل المرأة ومعاناتها مع المجتمع هي بطلة العمل. كما في قصة “اول الليل” حين تسترجع ذكرياتها عندما كان الليل هو الغرام وهو الحب والحياة، وعندما تجلس أمام الفرن تغازل صواني الكعك، وتجعل من كل ليلة، ليلة تعيد. وليتحول كل ذلك، إلي لوعة الفراق، وهي جالسة أمام فرن البوتجاز, ولتتسع الرؤية هنا علي الزمن بعامة، وتحولاته، وعلي الإنسان الخارج من حضن الطبيعة والشباب، إلي حضن العصر وموت الحياة فيه.

مقامات

وتُحسن الكاتبة الختام، بقصة “مقامات” لتخرج بها عن الهم الفردي، إلي الهم الجمعي، قصة لا تحوي حكيا، ولا تصعيدا، وإنما لوحة تشمل وطنا، في مقاطع متجاورة، لتشكل في النهاية، قصة شعب، في رحلته من الصحراء، إلي الوادي، غير أنه وجد العذب مالحا، فسكن في كوخه، مغلقا علي نفسه، حتي لا ينفجر. ولتضع الكاتبة مجموعتها بين ضفتين، متناسقتين، ومتوائمتين، “طيور الأرض” و “مقامات”. ولو أنها اكتفت بهما، لشكلتا مجموعة، يتسع فيها الأفق ليشمل مجتمعا، من التاريخ، والجغرافيا.

ولمعرفة أسباب إختيار العنوان، كان الرجوع إلى ويكيبيديا “الموسوعة الحرة” لنقرأ:

{ المقامات عبارة عن أحوال وأجواء يدُخل المستخدم فيها نفسه وكل من يستمع إليه، إذ أن كل مقام له انطباعات خاصة به. وضع الفارابي أبو الحسن في ذلك دوائرا موسيقية يعرف بها المقام ثم صار لكل مقام سلم يختلف عن الآخر، وقد قيل أن البيات هو أصل كل مقام وقيل الرست ولقب ب ‘أبو المقامات’ و قد قال ابن الخطيب الاربلي:

عنه تفرعت بحكم العقل واعلم بأن الرست أصل الكل

عنه ثلاثة فصارت أربعا وأنه أول ما تفرعا

وزر وكند وأصبهان رابع الرست والعراق ثان تابع}

لنعلم أن الكاتبة استمدت هذا العنوان، شكلا، فجعلتها أربع مقامات. وموضوعا لأنها ما أرادت إلا تقديم أحوال وأجواء، حيث كل مقام له إنطباع خاص، تتضافر جميعا في تقديم صورة ناطقة.

مقام الصمت: حيث يعتبر الصمت هو ما علمنيه الآباء، ورأوا فيه السلامة، رغم ما يقوله السرد {كنت أريد أن أكون عفيا كجبل، صريحا كالصحراء، طيب القلب كقطعة الطين اللدنة، مهابا كسماء واسعة كاسية الأرض. لكن كيف ونحن محكوم علينا أن نرث آباءنا، وأن يرث آباؤنا آباءهم، ولم يتعلم الأجداد غير حني الظهر، والتنهد، وانتظار الفرج، العمل في صمت كدود الأرض، دون مطالبة أبدا بالمكافأة. كيف تتمني شيئا لا تستطيع جيناتك تحقيقه}.ولتنفتح الرؤية على تاريخ شعب من الذل والصمت والهوان. وكأنه قدر أبدي، ولا مفر.

مقام الرفق: وضاعت حياة المصري بين الصخر، وبين الدروشة، فلا استطاع أن يكون صخرا، وما استطاع أن يجد عيشته في الموالد، وفقط يحاول الهروب من الموت {وانطلقت قدماي تجريان في كل اتجاه، بلا هوادة، ولم أعد أسأل، فقط، جري طويل منتظم بلا توقف، وامتدت الصحراء أمامي بلا نهاية}.

مقام العوز: {قالت أمي: هل تضمن لي الغد؟ لا أريد بيتا من حرير، كل ما أرجوه بيتا آمنا} هكذا كانت أحلام الناس بسيطة، غير أن الأب عجز حتى عن تحقيقه، فهرب، ليدخل القوي بماله وسلطانه القاهر، ولا تجد الأم غير الانحراف سبيلا، فأصبح لابنتها ألف عم { كلهم يمسح علي شعري، ويعطيني الحلوي} لكنها لا تريد لأولادها هذه الحلوي المُرة. {وأحاط بي الجنود}، وجاء القوي، ليتأجج الغضب المكتوم في العيون المنكسرة. ولتفتح الجملة أفق التصور، لتاريخ ممتد في حياة مصر، والمصريين.

مقام التخفي: ماتت الزهور علي جانبي النيل و{كيف تموت الزهور علي جانبي النيل؟} وهو لا يدري بأن مياه النيل أصبحت مالحة {شديدة الملوحة}، فيقبع في كوخه {صحيح أنه من الخوص، لكنه يحميه من أفكاره. يدخل ويغلق الباب عليه، يأكل كسرة خبز، ويشرب ماء لم يعد له طعم ……….. لا يحاول النظر من الكوة المفتوحة في الجدار، ولو فعل لرأى عمارات شاهقة، وسمع صوت العربات الفارهة، وضحكات الرجال حُمر الوجوه}. وهكذا سارت حياة المصري، عبر التاريخ، وعبر الحاضر.

الرؤية الفنية

تنوعت قصص المجموعة، من حيث الطول والقصر، وعلي الرغم من أن بعض القصص لم تتجاوز الصفحة والنصف، إلا انها لم تنزلق لما يسمي بال ق ق ج. حيث حرصت علي شكل القصة القصيرة، المعبرة عن اللحظة. فإذا تأملنا إحدي القصص الطويلة – نسبيا – والتي تعتبرها القصة الرئيسية في المجموعة، حيث منحتها اسمها “سيرة القلب” حيث امتد زمنها الداخل لحياة بطلتيها ومعاناتهما، سنجدها قد استخدمت الشكل الدائري، حيث بدأت القصة من لحظة النهاية {كانت إحدي عشة سُلمة صعدتها بثبات وحدي…} لتنتهي بنفس الفقرة، وكأن الزمن لم يمر، وأننا أمام مشهد واحد، وهو لحظة الإعدام. وأيضا في قصة “طيور الأرض” والتي امتدت أيضا لتشمل تاريخ البشرية حتي صورة العصر الآن، سنجد أن القصة بدأت بالتساؤل حول أسراب الطيور المحلقة، فوق أماكن بعينها. ولتنتهي بنفس النظرة إلى نفس الطيور، ولكن الرائي مختلف، فبينما كان “عباس هو الناظر إليها في البداية، سنجد أن “إبراهيم” هو من ينظر إليها في النهاية، لتعكس التحول الحادث في القصة، وكأننا أمام نفس المشهد، إلا أن السنين مرت، ولتصنع المفارقة التي تصنع الحركية فيها، رغم أن مياها كثيرة في النهر قد جرت.

وفي قصة “مقامات” التي يمكن أن يمتد الزمن الداخلي فيها لقرون، أو إن شئنا الدقة “لعقود، إذا ما توقفنا عند جملة واحدة في السياق، وهي أحد مميزات المجموعة، إكتناز الكلمات والجمل، بالظلال التي تذهب بها إلي أبعد من الكلمة الملفوظة، إلا أن غياب الزمن الخارجي في “مقامات” وضع القارئ في اللازمن، ليقع الكاتب تحت تأثير الزمن النفسي، حين التلقي، والذي يدفعه لتأمل القصة في ضوء الحياة من حوله، وكأنه ينظر من عين سحرية، تكشف له أبعاد محيط كامل من الرؤى.

……………………..

[1] – نجلاء علام – سيرة القلب – مجموعة قصصية – دار بدائل – ط1 نوفمبر 2018.