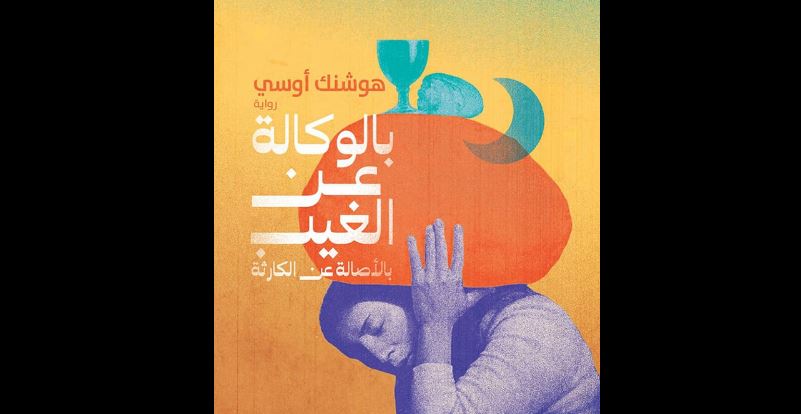

هوشنك أوسي

صباحُ الخيرِ، أيُّها الماضي اللّدود.

أما تزالُ مُصرًّا على عدم الاعتذار؟ ربّما المشكلةُ ليستْ فيكَ، بل في الحاضرِ الذي يضارعُكَ، ويقدّمُ نفسهُ على أنه يُعارضُكَ. صوتكَ دائمًا أعلى من صوتَيّ الحاضر والمستقبل. كأشباحٍ ملوّنةٍ واثقةٍ من نفسها، تتسرّبُ إلى لحظاتنا، تسمّمها، تقتلَ بعضها، أو تزيدُ حلاوتها، مقوّضًا خيالَ الغد. أبوابكَ كثيرة، أحصيتُ منها سبعًا؛ الحنين، النَّدم، الخيبة، الفرح، الألم، الحكمة، العبث والكارثة. لا يُخيفكَ أن يكون الغيبُ حليفَ المستقبل. ترفضُ أن ينوب عنكَ أحد. تودّ الزّعامة والقِوامة على الأزمنة والأمكنة، الأشخاصِ والأشياء. لا أبَ لكَ أو أم، لا زوجةَ لك أو عشيقة، وكلّنا أبناؤكَ البررةُ والعاقون. تُدافعُ عن سلطانكَ بشراسة. لستُ مُعارِضَكَ، ولا أفكّر في ذلك. لكن، اسمحْ لي أن اعترض على بعضِ أحكامك.

ما من شيءٍ يدعوك إلى القلق. لا تعرفهُ أبدًا. لكنهُ يعرفك تمامًا، ويَرهبُ جانبكَ. واثقٌ من نفسكَ؛ عنيدٌ، صبورٌ، وداهية، كمقامرٍ مُحترف، ومُجرمٍ خطير. الحاضر والمستقبل قلقان، يخافانكَ، يحترزان منك باستمرار، احتراز الحملان من الذِّئب. وها أنا ذا، هنا، لستُ أطالبكَ بالرّحيل، ولا أقوى عليهِ. لم أعلن التمرّدَ والعصيان عليك، ولا يمكنني ذلك. فقط، أحاولُ الحديثَ بالنّيابةِ عنكَ، لا كما تريدُ وتشتهي، بل بما يليق بخيالي وخيالك. سأحاولُ تدوينَ جزءٍ من سيرتكَ، كما لو كُنتَ غائبًا لا يغيبُ، ونرجسيًّا، مهووسًا بنفسهِ، ولا يحترمنا، أيّها الماضي الذي لمّا يزل رافضاً الاعتذار.

ــ 1 ــ

غالباً ما يكون وجودنا في الحياة محضَ صدفةٍ؛ لسنا مسؤولين عنها. وأحيانًا، رحيلنا منها أيضًا صدفة. إذن؛ الحياةُ سِفرٌ لا ينتهي من المصادفات. ما مدى تحكّم الصُّدَف بمصائرنا؟ ما نعتبرهُ أقدارنا، خطّها لنا الغيب قبل أن نولد، فهل المصادفات التي تعترضنا؟ أم هي جزء أو تفصيل من تفاصيل تلك الأقدار المرسومة المدوّنة المقدّرة لنا؟ إذن، لا مجال للصُّدفة في حيواتنا. كلّ الأشياء فيها، مقدّرة ومسيّرة، مضبوطة بإحكام، تمنعُ عليها الاجتهاد. لماذا أطرحُ على نفسي هذه الأسئلة الآن؟ أسئلة طرحها كُثُر على أنفسهم، ولم يجدوا لها إجاباتٍ شافية. ربّما أردتُ القول: لو فكّر العالمُ في إنقاذِ نفسهِ من الحروب والفقر والمجاعات، نصفَ تفكيرهِ في كيفيّة الخلاص من الفيروسات والأوبئة، ربّما شهدنا عالمًا أكثر عدلاً وسلامًا وتوازنًا، وأقلّ موتًا واضطرابًا. لستُ حزينًا حيالَ ما جرى، ولا سعيدًا أيضاً. فقط أتأمّل. التأمُّلُ في الحياة، لا يحتاجُ إلى نافذة شاعر، أو صومعة كاهن أو راهب، أو غرفة فيلسوف، أو جبلٍ يقف فوقهُ الأنبياء. لا أعلمُ لماذا يتمُّ ربطُ التأمُّلِ بالصَّمت!؟ التأمُّلُ في الحرب لا يكون في مكانٍ بعيدٍ عنها، بل في قلب محارقها. التأمُّل في الموت، لا يكونُ بعيداً منهُ. لأنَّ الموت، أكثرُ مراحلِ التأمُّلِ تكثيفاً. التأمُّلُ في تفصيلٍ صغيرٍ من الحياة؛ تأمُّلٌ في الحياةِ برمّتها.

لم ترعبني أرقام الضّحايا. أرعبني انحدار العالم إلى المزيد من الحضيض والانحطاط والخزي على أجساد أولئكَ الضّحايا. كِدتُ أن أفقدُ الأملَ والثقةَ بأن البشريّة ستتجاوز تلكَ المحنة، كما تجاوزت مِحَنًا كثيرة، أكبر من التي مررنا بها. لا يعني هذا أنّني دائمُ التفاؤل أو التشاؤم. ربّما القلق والتشاؤم يُفضيان إلى التأمّل، أكثر من الأمل. متابعة أرقام الضّحايا، تُفقد الكارثة هيبتها. تماماً كحال الجنود وسط حرب طاحنة، بحيثُ يصبحُ الموتُ لديهم سخيفاً ومن طبائع الأمور واللّحظات. ليسَ تقليلاً من شأنِ تلكَ الكارثة، شعوري بأن متابعة مضاعفاتها لن يؤكّدَ لي ولغيري، حجمها المهول. لستُ معنياً بالحفاظ على هيبة وفظاعة وجلل ما حدث. الأديان والكهنة والكتب المقدّسة ربّما تتكفّل بذلك. ألاّ يكون المرءُ حزينًا، لا يعني بالضّرورة أنّه سعيدٌ. أنا أيضًا أحدُ الذين يتأمّلون الآن تلك الكارثة بعد مرورِ عقدين على حدوثها. في الكوارث، لا يوجد ناجون؛ الموتى والأحياء، كلّهم ضحايا. التأمُّلُ فنّ صعبٌ ودربٌ وعرة للغاية، مفروشة بالجمر والزُّجاج المتكسّر، بالملح، ولدغ الأفاعي والعقارب. التأمُّلُ معلُّمٌ عظيم، نحاولُ أن نكونَ تلاميذهُ، ونفشل.

الآن، وأنا في خريف العمر، وعلى مشارفِ مغادرتكم، حين أنظرُ في عينَيّ الموت، أعرفُ أنه ينظرُ في عينَيّ. لسنا صديقان، ولا عدوَّان. كان هناك شيء يشبه الهدنة المؤقّتة بيننا، وهي على وشكِ الانتهاء.

الموتُ أحد أبرز وأقدم مهندسي الحياة. لا يمكنني إخفاء إعجابي الشّديد بملكُ الموت (عزرائيل). ربّما يبدو هذا غريباً. لا أحبُّ النظرَ إلى الحياة من نفس الزّوايا التي نظرَ آخرون قبلي منها إليها. لأنني أحبُّها، وأوّد التأمُّل فيها بطريقة مختلفة، كي تتأمَّلَ الحياةُ أيضًا في هذا الكائن الهشّ الذي هو أنا، بطريقة مختلفة. لذا، وجدتُ نفسي منقادًا إلى شهوة الكتابة، لروايةِ ما جرى، بطريقةٍ أعتقد أنّها مختلفة.

دائماً تمنحنا الحياة فرصة النّجاح في الفشل. أن ينجحُ المرءُ في الفشل، هو نفسهُ؛ أن يفشل في بلوغِ النجاح. هذا كلّ ما في الأمر. لا أجدُ نفسي معنيّاً بالصّراع بين الدّول والأنظمة والأحزاب، والحروب الاقتصاديّة التي ربّما تتحوّل إلى حروب تقليديّة أيضًا. حربٌ تحصدُ أكثر مما حصدته الحربان الأولى والثّانية، وتزرع من الأحقاد والكراهية، أكثر مما زرعتهما.

الكابوس الذي مررنا به، وأزمات أخرى سابقة، كشفت كميّة الزّيف والخداع والتّضليل والدّجل في النّظام العالمي، وداخل النّفس البشريّة أيضاً. تلك الأزمة، كما غيرها، أكّدت لي أن الحياة ليست حفلة تنكريّة أبديّة مفتوحة، ندخلُها بقناع، ونخرجُ منها بألف قناع. لكننا لا نتعظ من نجاحنا في الفشل مستمرٌّ. صحيحٌ أنه ليس ممكنًا أن ننجح دائمًا، لكن أقلّه ألاَّ نفشل دائمًا. نحن كائنات تحاول أن تعيش، وتفشل، وتحاول الهرب من الموت، وتفشل. وما ستقرؤونه هنا، هي محاولة، ربّما تكون يتيمة، وفاشلة أيضاً، لسرد جوانب من حياتي، تحت وطأة ذلك الكابوس الذي صار بعيداً، ومَن يدري؛ ربّما يعود مرّة أخرى، بهيئة وصورة أخرى. الكوابيس ربّما تتشابه، لكنها لا تتطابق تمامًا.

لم أكن مهتمّاً بالأدب والشّعر. لم تكن من عاداتي حفظ الأقوال المأثورة والمقاطع الشّعريّة. لكن الكوارث الكبيرة تغيّرُ فينا أشياء كثيرة، نتوّهم أنها عصيّة على التّغيير. من لم يتعلّم من الكوارث، لن يتعلّم أبدًا. في تلك السّنوات، أحد الشّعراء كتب قصيّدة قرأتها وقتذاك، وحفظتها عن ظهر قلب، وصرت أرددها دائماً أثناء الحَجر الصحّي، كأنّها نصّ ديني أو تعويذة أو أغنية. الآن، وبعد مرور عشرين عامًا، قفزت تلك القصيدة إلى ذاكرتي، وتريدُ أن تكون ضمن هذا النصّ أيضًا، باعتبارها تفصيل من تفاصيل تلك الحقبة. نسيتُ أسم كاتبها. عنوانها “محاولات فاشلة”، وتقول:

لن يلتفتَ إليكَ أحد بين تلك المقابر.

يمينكَ غاباتٌ تحتضر.

يساركَ أوطانٌ تتسابقُ نحو الموت.

خلفكَ، أنفاقٌ تفضي إلى العدم.

وأمامكَ وجودٌ مجنونٌ يريد نفيكَ،

إلى وجودٍ آخر، أكثر جنونًا.

المدنُ التي تبتلعها الرّمال، مُدنكَ.

الرّمالُ التي تغوصُ فيكَ، قصائدكَ التي لم تكتبها بعد.

قالها البحر لي، بسخطٍ وعجرفة.

***

كنْ كريمًا مثلي، ولا تبخل على الموتى بالشّعر.

كنْ مغامرًا مثلي، ولا تخشى مغازلة الحسناوات.

كنْ مقامرًا مثلي، ولقّن الصّمتَ تعاليمَ حزنكَ وآلامكَ.

لا تكنْ جبانًا، وابقَ مراهقًا مثلي،

وعلّم اللّيلَ كيف ينقضُّ على نهودِ وأعناق وشفاهِ الصّبايا.

قالها البحرُ لي، مقهقهًا، قبل إيصادهِ أبوابَ ونوافذ الأفق خلفهُ.

***

إنْ لم تحرّضكَ الرّمالُ على التأمّل،

فما عساها الأمواج فعلهُ لكَ؟!

ماذا بوسع الرّيح فعلهُ لكَ،

حين تغدو هشيمًا تفترسه النّيران!؟

ماذا في وسع مياهي فعلهُ لكَ،

حين تصبحُ رمادًا، نسيًا منسيًا؟!

لا ترضخ لليأس، ولا تدعْ اليأسَ يرضخ لكَ.

في ما مضى، كُنتُ مثلكَ،

أعاتبُ العواصف، أندبُ حظّي على ما أنا عليه.

دائمُ التّذمُّر من السّفن والزّوارق، ومن الصّيادينَ والأسماك.

لكنَ التأمّلَ في الرّمال، حرّرني ممّا كنتُ فيه.

قالها البحر لي، وهو على وشك الانتهاء من تصفية حسابه مع العواصف.

***

حاولتُ كثيراً ألاّ أكون بحرًا،

ألاّ أكونَ قاتلاً، ألاّ أكون مغامرًا، مقامرًا، جبانًا وكريمًا…

حاولتُ أن أعودَ جدولاً صغيرًا

يلتمسُ طريقه بين الصّخور والحجارة.

لكنني فشلت. نعم، فشلت.

هذه الرّمال، نجحت في أن تكون رمالاً وأشياءَ أخرى.

تلكَ الغيومُ نجحت في أن تكون غيومًا وحقائبَ سفر.

هذه الرّياح نجحت في أن تكون رياحًا، وتنهيداتِ عشّاق.

أمّا أنا، فبحرٌ فاشل، وليلٌ فاشل، وشاعرٌ فاشل.

حاول ألاّ تكون مثلي.

لأنكَ إذا بقيت هكذا، فلن يلتفتَ إليكَ أحد بين هذه المقابر التي تُدعى؛ السّنوات.

لستُ شاعرًا. ولا أريد أن أكون. أرى أنه لا يمكن للشّاعر اتخاذُ الشِّعرِ نمطًا للحياة. في إمكانهِ اتخاذهُ وسيلةً للتأمُّلِ في الحياة، الموت، الوجود، العدم، اليقين، الشكّ، الحبّ، الخيانة والخيبة. هكذا هي الكتابة أيضًا؛ تمرين على الفشل، تمرين على الحياة، وعلى محاولة محاورة الموت. هذه السّنوات التي أشهدها، كمحاولة منّي ألاّ أكون شاهدَ زورٍ عليها، عبر الكتابة، تبقى حيث هي، نحن الرّاحلون.

سنة 1980 التي ولدتُ فيها، باقية حيث هي، أنا مَن غادرها، وسأغادرُ السّنوات المتبقية من عمري. أوّد أن تشهدَ هذه الأسطر عليَّ. هذا كلّ ما في الأمر. هل هي الرّغبة في الخلود؟! لا، ليست كذلك. هل الزّمن ينهار؟ لا، الزّمن يتدهور، ولا ينهار. هل الحياة تنهار؟ لا، الحياة تتآكلّ من الدّاخل؛ تنهشُ أبناءها، وينهشها أبناؤها. إذًا، ماذا جرى، ولماذا؟! حقًّا، أنا أيضًا، لا أعرف. ما أعرفهُ أنّ الشّاعر يرقدُ في كلّماتهِ وقصائدهِ. ويُبعثُ حين نقرأهُ. ولستُ بشاعرٍ، كما ذكرت. كذلك حال الفنّان التّشكيلي، لا يرقدُ فقط في توقعيه الموجودِ أسفل اللوحة، بل في ألوانها وتكويناتها أيضًا. ولست فنّانًا تشكيليًّا. ينامُ الموسيقارُ في ألحانهِ، ويستيقظُ كلّما عزفها أحدهم. ولستُ عازفًا أو ملحّنًا. يقيمُ الرّوائي في رواياته. أمّا أنا، فمهووسٌ بالسّفر، ولا أحبُّ الإقامات الدّائمة، وليست لدي تلكَ الرّغبة في أن أكون روائيًّا. يرقد الفيلسوف في أفكارهِ. ولا أمتلك أفكارًا عظيمة كالتي يمتلكها الفلاسفة. فقط أودّ أن أقيم ردحًا في هذه الصّفحات، بين هذه الأسطر والكلّمات، كحياةٍ راقدة في حضن الموت، وموتٍ يرقدُ في حضن الحياة، ثمّ أغادرُ رويدًا رويدًا إلى النّسيان، طارحًا سؤالي الأخير: مَن مِنّا لا يرقدُ في ذكرياتهِ، وفي ذكرياتِ الآخرين؟

إنْ كنتم قادرين على إضافة شيءٍ إلى الحياة، فافعلوا، ولا تتأخّروا. إذا كنتم قادرين على أخذ شيءٍ من الموت، فافعلوا، ولا تترددوا. كلّ ما كتبتهُ وسأكتبهُ، هو جزءٌ مما أمكنني قوله في هذه الحياة. ولا أعلمُ؛ مَن أملى ويملي عليَّ كلّ ذلك؛ الحياة؟ أم الموت؟

أيُعقل أن يعيشَ العالمُ كابوسًا جماعيًّا مرعبًا على امتداد سنوات؟! لم يُخبرني أحد بما جرى. لم أقرأهُ في إحدى الرّوايات المستلهمةِ من الأساطير والميثولوجيّات التّاريخيّة، أو مِن الخيال العلمي. شاهدتُ أشياءََ مشابهة لذلك في بعض الأفلام. لكن، كنتُ جزءًا ممّا حدث، وشاهدًا عليهِ.

***

لستُ قنوعًا، راضيًا بحالي وحياتي التي أعيشها. لستُ طموحاً كثيرًا، خاضعًا لنزعة التملُّكِ والاستحواذ، مولعًا برغبةِ الوصول إلى المال، السّلطة، المعرفة والشّهرة. القليل من كلّ الأشياء، كثيرٌ في كلّ الأشياء. كثرةُ الملحِ في الأكلّ تفسدهُ. كذلك كثرةُ التّوابلِ تتلفُ مذاق الطّعام. كثرةُ السُّكّر في الحلويّات، تفسدها. لكنني أحبُّ القهوةَ الشّديدة المرارة. مهووسٌ بطعم ونكهة ورائحة الـ”اسبرسو”. كلّما ازدادت مرارتها، زادت حلاوتها. لكن؛ الكثرة والوفرة مُفسِدة، والقلّة مُفسِدة.

حتّى قبل تلك الأزمة، قناعتي واستراتيجيّتي في الحياة كانت: لستُ من هواة المعاناة، التّعب، الإرهاق، العذاب في تحقيق الأهداف. فالأشياء التي تأتي بسرعة، تذهبُ بسرعة. كذلك العناء الشَّديد في الحصول على الشَّيء، تُذهِبُ عنهُ فرحة الوصول عليهِ. الأشياءُ الصَّعبة العويصة البعيدة المنال، ليستْ بالضَّرورةِ؛ الثَّمينة النَّفيسة. هناك الكثيرُ من الأشياءِ السَّخيفة والتَّافهة، يمكن العثور عليها في خزائن وكتب اليوتوبيا والأماكن والدّول الفاضلة المتخيّلة، يستحيلُ تحققها والحصول عليها وتطبيقها في الحياة. مع ذلك، يعتبرها البعض، غالية وثمينة، وقيمًا لا يُعلى عليها. هذا شأنهم، هم أحرار. بالنسبة لي؛ الأشياء التي يستحيل تحققها، ليست عظيمة. المُستحيل، لا يستحقُ الاحترام، فضلاً عن بلاهةِ وبلادةِ السّير نحوهُ. السَّيرُ نحو الخلود، نحو الجنّة أو الخلاص والبراءة من الخطايا…، كلّ ذلك، ضروبٌ من المُستحيل. التَّفاهةُ ليستْ ما يمكن أن يحققهُ أو يصلَ إليهِ أيّ شخص بيُسرٍ وبساطة، بل ما يستحيلُ على أيّ شخصٍ تحقيقهُ أو الوصول إليهِ. المُستحيل في أحد أوجهه، شكلّ من أشكال التفاهة. لا يعني ذلك أن حياتي، قبل تلكَ الكارثة، يكتنفها الفوضى؛ بوصلتها الارتجال، قوامها العشوائيّة، وعديمة الالتزام والسّياقات. لا، أبدًا. كذلك، لم أزعمَ اللانتماء، التّمايز والاختلاف عن السَّواد العام. هناك كثيرون مثلي، يعيشون حيواتهم على النّحو الذي عشتها وأعيشُها. كُنتُ منتميًا لأناي، لرغباتي واحتياجاتي، لطموحي الذي أراه كبيرًا، رغم تواضعهِ وإمكانيّة تحققهِ. هكذا فكّرت، وخطّطت وعشت، قبل الكارثة طبعًا. لكن الحياة، بمكرها ودهائها، تُفاجئنا بما كنّا عليه من بؤس وتفاهة. منذ لحظةِ ميلادنا، إلى لحظةِ موتنا، لم تكن الحياةُ يوماً مصنعاً للبلاهة والعته، وهي ليست تافهة، نحن التافهون.

بعد مضي عقدين على الكارثة التي امتدّت خمس عشرة سنة، أضعُ بين أيديكم ما دوّنتهُ عن أحوالنا وأوحالنا وقتذاك. ليست يوميّات، بل جانب من مشاهداتي لتحوّل طبائع النّاس في الأزمات الكونيّة الكبرى، حين تسقط العقائد، الأديان، العلوم، المعارف، الأخلاق والأفكار… ذلك السُّقوط المدوّي في الامتحان. سقوطٌ في أوحال العجز وحضيضِ الفشل. الحياةُ دائماً ناجحة، نحن الفاشلون.

S.H.O

5/1/2055

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائي سوري كردي ــ والرواية صادرة عن دار بتانة ـ معرض القاهرة للكتاب 2023