محمد عبد المطلب

(1)

يتوجه ديوان (وردة الفوضى الجميلة) بضغط (إعلامي) مكثف إلى المتلقي بهذا العنوان المركب من ثلاثة دوال، يجمع بينها التنافر المعجمي. فـ(الوردة) لا تحتمل (الفوضى)، والفوضى لا تحتمل (الجمال). لكن التنافر المعجمي يؤول إلى تكامل سياقي، لا يمكن إدراكه إلا بالنظر في الإحالة التي يطرحها العنوان على مجمل الخطاب كليًا وجزئيًا.

وقد استقل كل دال بتردد منفرد في الديوان، فتردد دال (الوردة) خمس مرات:

- وأنتَ عَاشِقِي الطِّالعُ مِن نَهدَي.. وردةٌ بريّة

- وردَةٌ فِي الأُفقِ تَنمُو

- وكَان الوَردُ البَحرِيٌ على صَدرِكِ يَنمُو

- لي أن أسَمّيها: ضَجيج الوردةِ السَّمرَاء

- أفقًا مِن الورَدِ المُبَاغِتِ والنَّدَى. (ص ص 12، 21، 44، 83، 86).

وقد جاء تردد الدال مشحونًا بطبقات دلالية تجمع بين التضاد والتكامل، حيث ينتج الدال دلالة (الوحدة والانفراد)، والظهور العشوائي المحاط بعالم (الجفاف والقحط). ثم تتوجه الدلالة – عكسيًّا – لتنتج ظواهر الخصوبة والازدهار. وبين الجفاف والخصوبة، تتدخل ظواهر الصخب والحيوية المترجة بالإغراء.

وكل هذا الناتج الذي يقدمه (الدال) له انتشاره في خطوط الدلالة الرئيسية أو الفرعية، على نحو ما سنعرض بعد ذلك. أما الدال الثاني (الفوضى)، فقد تردد في الديوان أربع مرات.

- ارتجَال الرَّقصِ والفَوضَى

- وفي ارتجَال الرَّقصِ والفَوضَى

- فَتَنتشي مجنُونَةً بِالرَّقصِ وَالفَوضَى الجَمِيلَة

- كَانَت تُحبٌ الشعرَ والأَحلاَمَ والفوْضَى. (ص ص 22، 23، 27)

ووضح أن تردد الدال – وتردد سابقه – كان معلقًا بالموضوع وتجلياته في عالم (الرقص)، وهو عالم أثير عند المتصوفة، بوصفه أداةً لإثارة الوعي أو تغييبه، وبوصفه وسيلةً لاستحضار الرغبات المكبوتة ومزجها بإيقاعية (الرقص)؛ وهي إيقاعية فيها من الفوضى بقدر ما فيها من الانتظام. وينضاف إلى (الرقص) العالم الداخلي (الأحلام)، وهو عالم فوضوي بطبعه، لأنه لا يعرف قانونًا يحكم حركته، أو ينظم مستدعياته. ومن العالم الداخلي إلى العالم الخارجي (المطر)، بكل مؤشراته الإيحائية، الخصبة. وبين الداخل والخارج، يأتي (الشِّعر) الذي تنتظمه فوضى من نوع خاص، هي الفوضى (الجمالية) الآبقة، التي تمردت على موروثها القديم والحديث.

ثم يتردد الدال الثالث (الجميلة) ثلاث مرات:

- مُبَاحةً للمَاء والرِّيحِ الجَمِيلَة

- فَتنْتَشي مجنُونَةَ بِالرقصِ والفَوضى الجَمِيلَة.

- كَانَ الصيَّفُ جَمِيلًا حيِنَ رَكَضنْا للْبَحر. (ص ص 22، 23، 43).

فتردد دال (الجمال) يأتي بوصفه ناتجًا للفوضى على مستوى ظواهر الوجود، في حركة (الريح) بطبيعتها العشوائية، وفي البعد الزمني للصيف الفاعل في تسكين حركة (الريح).

إن تلاحق الدوال على (التضايف) بين الأول والثاني، و(الوصفية أو الخبرية) في الثالث، يمثل ركيزةً إنتاجيةً تفجر من دال (الوردة) بعدها الإحيائي النامي – على المستوى المعجمي – وبعدها الهامشي الحاف في ظواهر اللون الأحمر الرامز لتدفق الحياة. ثم يدخل هذا الناتج – جملةً – تحت سطوة (الفوضى) التي تستحضر إلى الخطاب ظواهر (الاختلاط) التي تنتج (المساواة) الضمنية بين مفردات الواقع؛ لأنها تعني الخلاص من كل قيود السلطة الفوقية أو السفلية؛ أي امتلاك (الحرية) المطلقة التي لا تعرف سدودًا أو حواجز. وهي حرية يسعى إليها الخطاب، بدايةً ونهاية. وربما لهذا سمح لها بدخول دائرة (الجمالية) التي تنسحب على الشكل الخارجي، والعمق الداخلي.

إن (العنوان) – على هذا – يمثل إشارة كليةً ضاغطةً لايمكن أن يستقبلها المتلقي إلا إذا استقبل معها هذا الكم الدلالي المركب، والمعقد تعقيدًا شديدًا سوف ينحل تدريجيًّا في جسد الخطابِ الشعري في ديوان (وردة الفوضى الجميلة).

(2)

من المؤكد أن كل خطاب يطرح على دارسه منهج دراسته، لكن ذلك لا يمنع من وجود مداخل كلية يمكن اعتبارها أدوات مبدئية تيسر التعامل مع الخطاب الشعري عمومًا، والخطاب الحداثي على وجه الخصوص.

وأول هذه المداخل الكلية (الذات) التي تتدخل في الخطاب مُشكِّلةً رؤيته، ومُحددةً طبيعة وعيه، وموجهةً خطوطه الدلالية، حيث تنفرد بمهمتها أحيانًا، وتستدعي أو تُغيب من تشاء أحيانًا أخرى. وهذا المدخل له أهميته البالغة في خطاب رفعت سلام، إذ الذات فيه تكاد تكون صاحبة السيادة الإنتاجية؛ ومن ثم، جاء حضورها لازمًا في كل خطوة تعبيرية في معظم إبداعاته. لكن الديوان الذي بين أيدينا (وردة الفوضى الجميلة) لم يحافظ على هذا الحضور المكثف للذات، إذ إن ضمائرها (أنا – نحن) تبلغ في الديوان مائتين وأربعة وأربعين ضميرًا. فإذا كان عدد أسطر الديوان سبعمائة وخمسة وثلاثين سطرًا، فإن معدل التردد يبلغ ضميرًا واحدًا لكل ثلاثة أسطر. وبرغم أن هذا المعدل مرتفع بالنسبة للديوان، فإنه – بالمقارنة بمعدل التردد في الدواوين الأخرى – يأتي أقل منها. لكن هذه القلة النسبية لا تتنافى مع تدخل الذات الدائم أفقيًّا ورأسيًّا في إنتاج المعنى وتوجيه حركته، فضلًا عن استئثار الذات بمناطق صياغية استحالت فيها إلى (موضوع)، بحيث تكون مبدأ الحركة الدلالية ومنتهاها.

يتوافق مع هذا الحضور تضخم الذات تضخمًا شديدًا قابلًا لاستيعاب مفردات الواقع الخارجي، وأولها (الموضوع الأنثوي) الذي يتشكل في إطار فريد، حيث يكون (حضوره خلال غيابه)، وحيث تكون أنوثته خلال (ذكورته)؛ أي إنه يحتل منطقة محايدة تشي – على نحوٍ من الأنحاء – بأن الذات أصبحت هي الموضوع، وأن الموضوع أصبح هو الذات؛ فهي ثنائية وأحادية على صعيد واحد. يقول الخطاب، محققًا هذا التكوين المعقد:

وَفي المسَاء… كَانت تفَرِشُ الجسَد:

جَسدَي بحَجمِ الأرضِ مَفرُودٌ

وَمَفتُوحٌ عَلَيك.

فَادخُل كَمَا تَبغِى،

وَكُن لِى العَاشِقَ الآتيِ الأحلام (ص 31).

فالسطر الأول يستحضر الموضوع الأنثوي بضمير الغياب كانت (هي) تفرش (هي)، والضمير بلا مرجع يحدده، أي إنه حاضر صياغيًّا، وغائبٌ دلاليًا.

ثم تحضر الذات – في السطر الثاني – خلال ضميرها (جسدي) الذي يسمح للجسد بالتضخم حتى يوازي (الأرض)، لكن السطر الرابع يعمل على نقل الموضوع الأنثوي إلى موضوع ذكري، خلال ضميره (ادخل أنت)، ثم يتردد هذا البناء في (كن أنت) مع غرس الدال (العاشق) وصفته (الآتي) في حالة (الذكورة). ومجموع هذه الأبنية التركيبية تدفع (الموضوع) إلى منطقة الحياد التي يختلط فيها بالذات حتى يصيرا إلى كيان واحد يجمع بين التناقضات على سبيل التكامل الداخلي. ويصل التضخم إلى مداه عندما تمتلئ (الذات) بالعالم، ثم تعكس حركته الوجودية، يحيث تصبح هي نقطة الارتكاز الثابتة التي يتحرك العالم حولها، ويصبو للالتحام بها، ويضبط هذه الحركة في اتجاهها، يقول الخطاب:

تَنفَجِرُ السَّنابِلُ والحقُولُ، ويَخرُجُ الفَيضَانُ عَن مَجراَه، تُسَافرُ الدّلتَا إلِىَّ، ويرحَلُ العُشَّاقُ، تَرتَحِل المنَاجِلُ والنخيل إلى دَمي (ص 16).

فحركة العالم تتبدى – داخليًّا – في فاعلية (الانفجار)، ثم – خارجيًّا- في (خروج الفيضان عن مجراه) و(سفر الدلتا). وهذا وذاك يحدد حركته في اتجاه الذات الثابتة (إليَّ)، ثم تعود الصياغة – مرةٌ أخرى – إلى تحريك العالم في (رحيل العشاق والمناجل والنخيل)، مستهدفةً بلوغ العمق الداخلي للذات (إلى دمي)؛ وهو ما يؤكد أن الذات أصبحت مركز الجذب لمفردات الوجود. لكن متابعة ظواهر التضخم تشير- من جانب آخر- إلى أن التضخم قد استحال إلى نوع من (التورم)، نتيجة لامتلاء الذات بكَمٍّ هائل من الأحزان والآلام والمخاوف التي تمثل ميراثًا لزمن (الطفولة)، بكل طاقته الخرافية التي تقترب من الأسطورية. وهي مخاوف كانت تستنزف الذات بعضًا من طاقتها التضخمية:

وَأَنَا وَتَرٌ يَتَرَاخَى لَكِن كَيفَ هِي المَسأَلَةُ المَلعُونَةُ بَل لاَ صَوتُُ المَاءِ يُنَقِّرُ فَوقَ الصَّخرِ وَلاَ وَجهُكِ فِي ذَاكِرَتِي يَغفُو وَالوَقتُ جِرَاحٌ تَنزِفُنِي وَالغِيلاَنُ تُرَاوِدُنِي فِي رَقصَتِهَا المَحمُومَةِ هَل مِن تَارِيخٍ مَنسِيٍّ يَبحَثُ عَن زَمَنٍ أَم جِنِّيَّاتٌ يَصعَدنَ مِنَ الآبَارِ المَسمُومَةِ يَخنِقنَ الأَطفَالَ بِلاَ سَلوَى. (ص55).

حيث يؤول التضخم إلى نوع من التورم بفاعلية (التراخي) الذي يستحيل إلى (نزيف) تراوده (الغيلان)، وتتسابق إليه (جنيات) الآبار المسمومة.

ويلاحظ أن هذا التورم يتحول – داخليًّا – ليأخذ طبيعةً (شبقية) في شكل صراخ داخلي، أو (جوع) عاطفي، أو انفتاح على الموضوع الأنثوى، وقد ينحص في مجرد علاقة ثنائية مع (الآخر) مطلقًا:

لِي أَن أُسَمِّيهَا: ضَجِيجَ الوَردَةِ السَّمرَاء.

فَأقطُفَهَا،

وَأُخفِيهَا بِجَيبِي عَن شُمُوسِ اللَّيل

أَو نَجمِ الظَّهِيرَة.

إِلَى أَن أَبلُغَ الأُفقَ المُوَاتِي،

فَأُضجِعُهَا،

أُضَاجِعُهَا،

أَفُضُّ بَكَارَةَ النَّهدَينِ (ص 83).

ففاعلية الذات تتجلى في السطر الأول، حيث تحاول امتلاك الآخر خارجيًا وداخليًّا، وبحق هذا الامتلاك تتقلب به في مناطق زمنية طارئة تنشئها إنشاءً بعيدًا عن نواميس الزمن الوجودي، مستهدفةً بلوغ مرحلة النشوة الطاغية عند حدود (الأفق المواتى)، حيث تدخل الشبقية دائرة (الصراحة) في ثنائية تجمع بين الذات والموضوع، مع الاحتفاظ للذات بالحقوق الموجبة، وترك الحقوق السالبة للموضوع.

وينفك التورم ليتحول إلى نوع من (التضاؤل) الذي يغرق – داخليًّا – في ضدية حادة، حيث يتبدى التضاؤل – أولًا – في عملية (تفريغ الذاكرة) من مخزونها القديم والجديد، ثم تشكيلها على نحو قابل لاستقبال أي مخزون طارئ. يقول الخطاب:

ووجهُكِ وَعدٌ يغَفَو في زَبَدِ البَحر، بِلاَ سَلوىَ، وغُيُومُ الذِّكرَى لاَ تُمطِرُ غيرَ الحزنِ الآسٍنِ، والوَقتُ دُخَان

وَأنَا في منُتصَفِ الطرُّقِ الرَّمِليَة، وَجهِي زَمنٌ يَبحثُ عَن تَاريخ منَسي، أو قَطرةَ ماَء.

تنساَبُ الأيَّام علىَ سَطحِ الذَّاكِرة المصقُول (ص 50).

ويتنامى التضاؤل لتدخل الذات في منطقة (الصمت) الساكن الذي ينسحب منها إلى مفردات الواقع التي تحيطها:

ينَشَقٌ جِدَارُ الأُفقِ الموصَدِ عَن طَائِرِ خَوفٍ لاَ يبلُغُه الوَصف.

يتَهَادَى نَحْوِي،

لاَ خَفقَ جَنَاحٍ أو ظِل.

ويَحُطُّ علَى صَمْتِي.

لاَ رِعشَةَ مَوجٍ أو رِيح. (ص70).

ويكون الدخول إلى هذه المنطقة تمهيدًا لضياع المعقولية التي تقود الذات إلى (الجنون).

وتَبقَى الموَاعيدُ مُشرعَةَ في مقَاَهِي اللَّيل

لاَ يَأتِي

سِوَى الوَحدَة… والصَّمت..

وأشبَاحِ الجنُون. (ص62).

وفي محاولة التغلب على هذا التضاؤل، تسعى الذات إلى امتلاك الآخر، لتجعل منه امتدادًا تكوينيًّا لها:

وَأنَا أرَاكِ كَمَا للمَرِةِّ الأولىَ، ووَجهُك عَاشقَ كَالوَعد، كَالرَّفض المفاجئ

وَجهُكِ الآن.. اختِصَار للمَوَاسمِ والفُصُولِ، وأنتِ.. لي. (ص 16).

ويتنامي الامتلاك إلى طبيعة توحدية تسعى لبلوغ منطقة (التكوين الأول) الذي يؤازر هذا التوحد الطارئ، حيث تمده إلى زمن التخلق:

نَمتَدٌ حَتَّى نَبُلغَ الأفقَ المُوَازِي لانفجَار الأرضِ عَن بَدْءِ الخلِيقة(ص 33)

فالتوحد يتبدَّى – هنا – من غرس ضمير المتكلمين المستكن في فعل (الامتداد). ويلاحظ أن هذا الفعل (نمتد) – بمواضعته – يعطي التضخم مساحةً أفقية ورأسيةً على صعيد واحد؛ لأن الامتداد يستهدف منطقة (الانفجار) في (لحظة التكوين) الرأسية، ويستمر التوحد الذي غاص إلى زمن (التكوين)، لكي يلتحم بزمن (الختام)، من حيث كان التوحد في (الموت) موازيًا للتوحد في (الحياة):

عندَمَا عَثَرتُ عَلَيها:

الخَيلُ كثيِفةٌ، فَمَاذَا

وحينَمَا انكَسَرَت جُيُوشُنَا،

لُذتٌ بِالسَّلاَح،

فَلمَّا انكَسَرَ السلاَح،

لُذت بِالبَحر.

وَلما أتَت جُيُوشُهم مِن البَحِر،

اعتًصَمْتُ بِهَا.

فقَتَلونا. (ص 24)

لا شك أن النماذج السابقة قد أضاءت بعضًا من مكونات الذات داخليًّا وخارجيًّا، وبينهما تأتي حركتها الحياتية التي تتصل بالتكوينين معًا؛ وهي حركة محايدة – في مجملها – توثيق ذلك، اختيارها لمنطقة (المنتصف) التي سنزيدها تفصيلًا عند تناولنا لخطوط الدلالة في الديوان. وهذه الحيادية الأثيرة كانت وراء بحث الذات الدائم عن المجهول، لتكسر به رتابة الواقع، أو ربما للخروج شيئًا ما من هذه الحيادية السالبة:

كَانَت الخَيلُ كَثِيفَة.

وكَانَ الغُبَارُ والصَّهِيلُ والسَّلاَح.

وشَئٌ مَا يَبينُ ثُم يَختَفي عَلى المدَى.

كُنتُ أبحَثُ عَن شَيءٍ، وَلاَ أعثُرُ عَلَيه (ص23).

حيث يتجلى (المجهول) من صيغة (النكرة) المبهمة (شيء) (ما) (شيء)، وهو مجهول يمتد إلى الوراء في زمن المضي (كانت – كان – كنت)، ليتصل بالحاضر المعلق بالآتي (لا أعثر).

وبما أن الزمن بقيوده الوجودية يمثل عوامل حصار تدفع الذات إلى منطقة الحياد، فإن سعيها للخلاص يتجه – أحيانًا – إلى هذا الزمن ذاته، لكن هذا السعي للخلاص من الزمن يدفعها إلى دائرة (الضياع) التي تجذب (الآخر) إليها – أيضًا – فلا تجد الذات إلا مساحةً صوتية فارغةً تشغلها بصرختها المكتومة:

وأضِيع

وتَضِيع

فآه

آه. (ص 46)

إن تناولنا لهذا المحور يؤكد أن حضور الذات في ديوان (وردة الفوضى الجميلة) كان حضورًا فاعلًا، على مستوى الإيجاب، أو على مستوى المشاركة مع الآخر؛ فهو حضور محوري، لكن محوريته لا تنفي أننا كنا في مواجهة ذات مراوغة، تفعل – أحيانًا – غير ما تقول، وتقول غير ما تفعل، وتتحرك عندما تسكن، وتسكن عندما تتحرك، تتكلم عندما تصمت، وتصمت عندما تتكلم. ومن هنا، لا يمكن التعامل معها، خلال صياغتها – إلا من مبدأ (تأويلي) يطرح وينتظر الآتي الذي قد يوثق هذا المبدأ أو ينفيه، مما يضفي على الخطاب الشعري طبيعةً إنتاجيةً دائمةً ومستمرة ومتجددة.

(3)

المدخل الثاني للديوان هو (الموضوع). فإذا كانت الذات – في المحور السابق – قد استقطبت موضوعها الأنثوي – على وجه العموم – فإن هذا الاستقطاب لا يمكن أن يكون كافيًا في تحديد الموضوع الشعري في الديوان؛ لأنه موضوع مركب معقد، ينتمى للذات غالبًا، ويند عنها على غير الغالب.

ومن الممكن رصد أبعاد هذا الموضوع ومفرداته على نحوين، الأول: رصد كمِّي، يرتب مفرداته تنازليًّا حسب المساحة الصياغية التي حازها، والآخر: كيفي، يرتب المفردات حسب فاعليتها في إنتاج المعنى.

فعلى المستوى الكمِّي، تأتي مفردات الموضوع الشعري على النحو التالي:

1- الأنثى: ولها ستة عشر دالًّا تحمل معنى الأنثوية الحقيقية، مثل: فتيات، نساء، امرأة، زوجة، راويًا. ثم ينضم إلى هذه الدوال تسعمائة وسبعة وثلاثون دالًّا تدخل منطقة (الأنوثة) الحقيقية أو المجازية؛ حيث تبلغ جملة الدوال المؤنثة تسعمائة وثلاثة وخمسين دالًّا. فاذا كانت جملة الأسطر في الديوان سبعمائة وخمسة وثلاثين سطرًا، فإن معدل التردد يبلغ 1. 3 دالًّا لكل سطر. وتزداد هذه النسبة كثافة إذا أدركنا أنه من بين هذه الأسطر يأتي مئة وواحد وأربعون سطرًا مكونة من دال واحد، وثمانية عشر سطرًا دون دوال تقريبًا؛ لأنها لا تتضمن إلا بعض (حروف المعاني). وهو ما يعني أن رؤية العالم في الديوان قد جاءت في جانب كبير منها أنثوية الطابع؛ أنثوية تحاول العودة بالعالم إلى نقطة البدء، حيث كانت الأرض هي (الأم) المنشئة للوجود في الفكر الأسطورى القديم.

2- الزمن: وله مئة وثلاثة وأربعون دالًّا تنتج الزمنية مباشرةً، مثل: زمن، وقت، يوم، ساعة… الخ. ثم ينضاف إليها خمسمائة وثمانية وثمانون فعلًا تنتج الزمنية ضمنًا؛ فيكون مجموع الدوال المنتجة للزمن سبعمائة وواحد وثلاثين دالًّا، بمعدل تردد يبلغ دالًّا واحدًا تقريبًا لكل سطر. فالزمنية تكاد تكون موازية للأنثوية في رؤية العالم.

3- التكوين: وقد اعتمد – في بناء فاعليته – على حقلين: حقل (الماء)، وله مائة وسبعة وأربعون دالًّا، وحقل (التكوين) – عمومًا – وله مئة وثمانون دالًّا – بمجموع ثلاثمائة وسبعة وعشرين دالًّا. ويلاحظ أن حقل التكوين قد سبق حقل (التدمير)، مؤكدًا الطبيعة السبعينية للديوان، التي أكملت ما بدأه الستينيون من (تدمير) للواقع بكشفه في كل مناطقه العفنة والقبيحة، وأكمل السبعينيون هذا التدمير بفاعلية التكوين التي تسعى لإنشاء واقع بديل.

4- التدمير: وقد اعتمد على حقلين أيضًا، حقل (الموت)، وله أربعون دالًّا، وحقل (التدمير) عمومًا، وله مئة وأحد عشر دالًّا، فيكون مجموعها مئة وواحد وخمسين دالًّا.

5- القرية: ولها حقل يضم سبعة وأربعين دالًّا تستحضرها مباشرة، أو من خلال مواصفاتها وهوامشها المرتبطة بها كليًّا أو جزئيًّا.

6- الجسد: وله معجم مكون من ثمانية وعشرين دالًّا، وأهمية هذا الخط في أنه يتجاوز مفهوم (الحقل) إلى (المعجم). فالحقل يضم مجموعة من الدوال المختلفة صوتيًّا، والمتوافقة دلاليًّا، بينما (المعجم) يضم مفردات تتوافق صوتيًّا ودلاليًّا.

7- المنتصف الحيادي: وله ست عشرة بنية تنتج هذه الدلالة المزدوجة.

أما على المستوى الكيفي، فإن فاعلية كل خط من خطوط الموضوع، تأخذ أهميتها من مهمتها المركزية في إنتاج المعنى. وعلى هذا، يمكن ترتيب مفردات الموضوع كما يلي: 1-القرية. 2-الزمن. 3-الجسد. 4-الأنثى. 5-المنتصف الحيادي. 6-التدمير. 7-التكوين.

(4)

ولا شك أن مفردات الموضوع – كميًّا أو كيفيًّا – لا يمكن أن تكون لها فاعلية تنفيذية إلا خلال خطوط الدلالة الممتدة في الديوان، مكونةً كتلته التوزيعية، ومولدةً طاقته الإنتاجية. وسوف تكون متابعتنا لهذه الخطوط متكئة على فاعليتها الكيفية. وعلى هذا الأساس، فإن الخط الأول سوف يكون خط (القرية)؛ وتكمن أهميته في أنه يمثل نقطة الانطلاق التي تفجرت منها فاعلية الذات في مجمل حركتها الحياتية، بعد التحرر من قيود المنشأ، والانطلاق إلى عالم (المدينة). وهذا التحرر رسم لنفسه طريقًا ترحل فيه الذات في اتجاه واحد. صحيح أنه كان رحيلًا جماعيًّا، لكن جماعيته تضمنت فردية الذات، بالدرجة الأولى.

تَرحَلُ القطَارَاتُ للِشَّرقِ بِالأبنَاء

لَكِن.. لاَ تَعُود

تَرحَلُ الفَتَياتُ نَحو الشَّرقِ للأبنَاء

لَكِن.. لاَ تَعُود (ص 7).

وبرغم هذا الرحيل الذي لا يعرف العودة، فإن القرية ظلت حاضرة بحقلها الصياغي؛ لتحقق عودةً ضمنيةً بعد غياب العودة الصريحة. نلاحظ حضور هذا الحقل في مثل قول الخطاب:

تَبدأ الرَّيحُ، بُكاء، يختفَي الأصفَرُ خَلف النَّافذة الراحِلة، صُرَاخٌ وندَاء.

الغُبَارُ، الجلاَبيبُ، الطواقي، رحلَةُ العَودة، صَرخةٌ مكتُومَةٌ، سربُ الحمَامِ يَطير للشرقِ البعيد، سنابِلُ القَمحَ، الصْغَارُ، حَوائطُ الطين، النَّخيلُ، التُوتُ، صَمتٌَ صارخٌ، ظُلمَةُ القريةَ، الحارة، البَابُ الخشبيٌ العتيقُ، الجرَةُ المقلُوبةُ، الصمتُ، السوادُ، الطرحَةُ البالَيةُ، بُكَاء. (ص8).

فالأسطر تضم سبعة عشر دالًّا تنتمي إلى (القرية): الغبار، الجلابيب، الطواقي، سرب الحمام، سنابل القمح، حوائط الطين، النخيل، التوت، القرية، الحارة، الباب الخشبي، الجرة، الطرحة. وهذا التردد يجعل عالم القرية حاضرًا برغم غيابه الدائم. وإذا كانت الدفقة السابقة قد استحضرت عالم القرية مجسدًا في مفرداته الصامتة، فإن الخطاب يسعى إلى استحضار هذا العالم مغلفًا بأحزان الرحيل الذي يساوي (الموت):

مَأتَمُ القَرية، أفواجُ المعزِّينَ، انتِظار.

تكنُس الرّيحُ الحَواري والأزقّةَ، تخلَعُ الفَتَيَاتُ أثوَابَ الزَّفَافِ، وتَلبَسُ القريةُ أحزَانَ الحقُول. (ص 9).

ولم يكن حضور (القرية) على هذا المستوى الكئيب بصفة لازمة، بل إن هذا الحضور قد يمتلئ بالخصوبة إذا كان موازيًا لحضور الآخر، أو عودته من رحلة الغياب:

تَأتِي إلَى جَسَدى كَمَا الفيضان، تَدخُلُني رفَيقًا زَاعقًا من كُلٌ بَاب: يُثمرُ النوَّارُ، تَخضَرٌ الحقُوَلُ، يَسِيلُ في الفَرْحَُ والأضواءُ: أرقُصُ وأغنَي. (ص13)

v

ثم يأتي خط (الزمن) بكثافته الكمية والكيفية، مشاركًا في إنتاج الشعرية. وهي مشاركة خاضعة لسطوة الإبداع في تشكيل الزمن، بحيث يكون قابلًا لتحولات دائمة ومستمرة. وهو ما يجعل الزمن كائنًا من نوع خاص، أو لنقل إنه زمن هذه الشعرية دون سواها. ومن ثم، لم يعد يقبل المتعارف الوجودى، أن له طبيعة مفارقة:

لي أن أسَمِّيهاَ ضَجِيجَ الوَردِةَ السمرَاء

فأقطُفهَا

وأخفيِهَا بجَيبِى عَن شُمُوسِ الليل

أو نَجمِ الظهِيرة (ص83).

فالليل والنهار قد خرجا عن إطارهما الوجودي ليتبادلا موقعهما الزمني، حيث تحل الشمس في الليل، والنجم في النهار؛ أو بمعنى آخر: يصير الليل والنهار بناءً زمنيًّا واحدًا لا يحتمل المخالفة الوقتية.

إن سعي الذات لامتلاك الآخر، والاستحواذ عليه، يحتاج إلى زمنية من هذا النوع الخاص التي تهيئ لهذا الامتلاك أن يكون كاملًا غير منقوص. وهذا الكمال يقتضي تخلص الزمن من فاعليته التدميرية في تعاقب الليل والنهار، بإعطاء كل منهما صلاحية الحلول محل الآخر أولًا، ثم التوحد به ثانيًا.

معنى هذا أن الإبداع يسعى إلى زمنية بعيدة عن الزمنية ذاتها، وهذا البُعد قد ينقلها إلى إطار (المكانية) التي تتسع وتضيق حسب الاحتياجات الدلالية:

– أخشَى أن أُغمِضَ عَينىِ

حتى لاَ ينَفَجِرَ الرُّعبُ المتُربِّصُ فِي الأركَان

وتَنزَلقين.

فَإلَى أين تَغُوص خُطَاكِ

وهَذَا اللِّيل بِلاَ شُطآن؟

هَل حَقًّا يَتسَّعُ الوَقت؟ (ص44)

فـ(الليل) – في السطر الخامس – يخرج عن طبيعته الزمنية، ليدخل دائرة مكانية مفتوحةً لا تعرف الحدود أو القيود (بلا شطآن)، وغيبة الحدود يجعله قابلًا للاتساع – في السطر الأخير – وقابلية الاتساع تعني بالضرورة قابلية الضيق. ويصل التحكم في الزمن والسيطرة عليه إلى ذروته في تحولاته التكوينية، وبعثرته المادية، فيصير (دخانًا) أحيانًا، و(ترابًا) أحيانًا أخرى:

هَل مِن غُفرَانٍ يُرجَى

إذ تَنفَلتين مُراوغةً، موغلةً، تَشتَعلينَ علَى حَدِّ الحُلمِ النارِي، فَينفَلت الزَّمنُ دُخَانًا وتُرَابًا(ص 48).

وتنتهي السيطرة على الزمن إلى إنهائه، لتمتلك الذات حريتها الوجودية المطلقة:

لاَ تَفتَحِي شُبِّاكَكِ العُلوِى.

فَالسماء آفِلَةٌ،

ومَوجُ البَحرِ يأفُلُ،

دقةُ الأَوقَاتِ تأفُلُ (ص 77).

واللافت أن الخطاب يدخل الزمن في تحرك ضدي يتعالى فيه الزمن على الذات، ويصبح صاحب السيطرة والتحكم:

يَلعُبُ الوَقتُ بِي

وأنَا جَمرةٌ بَينَ مَاءٍ ومَاء.

لاَ وقتَ لِي،

غَيرَ وقتِ الانطِفَاء. (ص 89)

وهذه السيادة الزمنية الطارئة لا تتيح للذات، إلا أن تمارس رغبتها الأثيرة في (الحياد)، أو (البينية) التي يتغلب فيها السلب على الإيجاب:

وَاقِفٌ

في مَفْرِقِ السَّاعَات

أحتَرِفُ الرَّثَاء. (ص 90).

وبعيدًاعن تحكم الذات في الزمن، أو تحكم الزمن فيها، فإن الملاحظ أن خطاب رفعت سلام يؤثر لحظة (الحضور) على غيرها من لحظة المضي أو لحظة الآتي. وتوثيق ذلك يقتضي الرجوع إلى الإحصاء الكمي لمجموع (الأفعال) التي وظفها الخطاب لإنتاج الزمنية، حيث نجد أن عدد الأفعال (المضارعة) أربعمائة وثلاثة وتسعون فعلًا، وأفعال (الأمر) سبعة عشر فعلًا، والأفعال (الماضية) واحد وثمانون فعلًا، مما يعني غلبة زمن الحضور الذي يمتد – أحيانًا – إلى الزمن الآتي. وهو ما يعني – أيضًا – أن رؤية العالم كانت معنية بلحظة الحاضر، سواء أكان الحاضر الخاص أم الحاضر العام. ومن ثم، ترددت دوال زمن الحضور بكثافة واضحة، مثل: الآن، اليوم، الساعة:

– وَجهُك الآنَ.. اختِصَارٌ للموَاسمِ والفُصُول. (ص16)

– وتَرحَلُ الآن. (ص5)

– هَأنَا أعبُرك الآنَ، كَمَا الرٌمح المُرَاوغ. (ص34)

– مَا الوقَتُ الآن؟ (ص41)

v

ثم يأتي الخط الثالث – خط (الجسد) – الذي ضم كمًّا محدودًا من الدوال، لكنه كَمٌّ غير محدود من حيث الإنتاج الدلالي. ويلاحظ – هنا – أن الخطاب لم يتعامل إلا مع دال واحد هو: (الجسد)، دون (الجسم) أو (البدن)، بوصف (الجسد) مؤشر الحقيقة النورانية للتكوين الإنساني، وبوصفه الصورة الروحية للبعد المادي في (الجسم). ومن هنا، تكون أهميته في توجيه حركة المعنى في الديوان، وبخاصة أنه جاء منتميًا للذات أربع عشرة مرة. لكن يلاحظ أن الجسدية – في (وردة الفوضى الجميلة) – جسدية من نوع خاص، يتوافق تكوينها الداخلي والخارجي مع تكوين الذات، من حيث دخول الجسد دائرة التضخم ماديًّا، ليتمكن من احتواء مفردات العالم:

هَذا أوَانُ النَّارِ،

فَلْتَركُضْ خُيُولُ الأرضِ في جَسدَي،

كَمَا الطوفَانِ

تَجتَاحُ المرَافِئ،

تُشعِلُ الأشيَاءَ فِي دَمِيَ المهَادِن. (ص30)

إن الدفقة تستحضر مبدأ تكوينيًّا (أوان النار) يتيح للجسد مساحة مادية كافية، لاستيعاب حركة الموجودات في تدفقها العنيف الذي يكاد يجتاح الحواجز والسدود، ليبلغ أعماق (الجسد) (الخامد) لتشعل طاقته وتملأها بالحيوية الدافقة. ويلاحظ أن (الجسد) قد وقع بين التكوين (النار) والتدمير (الطوفان)، لتكون بنيته نوعًا من التحفز لاستقبال العالم في طوره الإنشائي الجديد. وليزداد تضخم الجسد، فإنه يسعى إلى استمداد طاقة إضافية من الغائب (المطلق) الواحد الفوقي الذي يفجر في هذا الجسد إمكانات تكوينية رامزة إلى مناطق معقدة على مستوى السطح (وردة برية) – (حمامة) – (حرية نارية)؛ لكنها متكاملة على مستوى العمق؛ لأنها تجمع بين التدمير والتكوين على صعيد واحد:

المجدُ لَك

وأَنتَ عَاشِقِي الطالِعُ مِن نَهدَىَّ… وردَةٌ برية.

وأنتَ خَالِقِي الطالِعُ مِن سرتِى.. حمَامَةٌ،

أَو حَربَةٌ نَارية.

وأنتَ وَاحِدِي.. في جَسدَي بَقَايَا مِنك.

المجدُ لَك. (ص12)

إن الدفقة – في حركتها الصياغية – تُحدث كمًّا وافرًا من التشويش الدلالي الذي يكاد يغلق المعنى، نتيجة لشحن الدوال بطاقة رامزة – على نحو ما أشرنا؛ ذلك أن الصياغة تقترب من البعيد (المجد لك) لتدخله إلى أعماق الذات، ثم تعيد إنتاجه في الورد البري- الحمام- والحراب النارية، ثم تعود إلى الأعماق مرةً أخرى لتستبقي منه طاقة متجددة تتيح لها استمرارية تكوينية دائمة، وبالتالي، تعطيها طاقة تضخمية إضافية. ويسعى التضخم الجسدي إلى تنمية مساحته بالاتحاد بالزمن، حيث يستقبل فصوله المختلفة:

تَأتيني…

فَيأتيني الفَرَح.

وكَانَت حِين يُورقُ الجَسد:

جَسَدي مشَاعٌ للفُصُول (ص31).

بل إن الجسد قد يجاوز الزمنية، بدخوله إلى (أبدية) لانهائية:

قَد يَتسِعُ الوَقت.

قَد..

حتى ينَمُو الأبدُ وئيدًا في جَسدِي. (ص48)

واللافت أن الذات – في امتلاكها للجسد – تحاول امتلاك إمكانية تشكيله داخليًّا وخارجيًّا، لتحقق بعض مستهدفاتها الدلالية. وتتمثل الإمكانية التشكيلية في (فتحه) أو (غلقه)، ليكون تعامله مع مفردات الواقع اختياريًّا، فيتقبل هذا ولا يتقبل ذاك:

جَسدَي عَلَى العَالمِ مقْفُولٌ

ومفتُوحٌ عَليَك. (ص22)

ثم تتعدد التشكيلات ليكتسب الجسد طبيعة مائية وصوتية ولونية، على صعيد واحد:

العَسَسُ المنتشرون بِلاَ ظِلٍّ ورذاذُ الضوءِ

المَائِى يُلوَنُ خَطٌ الجَسد. (ص43)

وقد يستحيل الجسد إلى طبيعة نارية تطهره داخليًّا، وتضخمه خارجيًّا.

أنَرحَلُ فِي الماء النَاعِمِ، أم أنّ الجسَدَ

النَّارِي فَسِيحٌ وطيُوِرُ البَحر حَصى فِي الريِح

الرمِليِة، والسَّاحَاتُ خَراَب. (ص45)

وفي هذه المنطقة التي استحال فيها الجسد إلى طبيعة مادية قابلة للتشكيل، تتهيأ الذات للخلاص من هذا الجسد؛ لأنه أصبح متضمنًا معنى (الجسم)، بكل طاقته المادية القابلة للأبعاد المحسوسة. وهذه الحسية تعوق فاعلية الذات التكوينية أو التدميرية التي سوف نعرض لها بعد قليل.

وتأتي مبررات الخلاص من دخول الجسد مرحلة التعب والوهن، وامتلائه بكم وافر من الشقاء والتعب والجنون:

تَنحَدر صُخُورُ الوَقتِ إلَى الهَاوِيَةِ، وتَنفَلتين:

فينفَلتُ الأبدُ المَائيٌ إلَى جَسَدي المَنهُوك صُرَاخًا

وعَويلًا مجْنُونًا. (ص48)

ثم يتهيأ الجسد لمرحلته التحويلية الأخيرة، بدخول منطقة (الخمول):

وأصدَافٌ مِن زَبَد، حَمْحَمَةٌ تَذوِب في

جَسَدٍ– هَل تَذوينَ الآن؟ (ص 55)

ومن الخمول إلى الموت:

خُيُولِ الموتِ مَدى نَارِيٌ يتَراكَضُ، حَمْحَمَةٌ

تَبحَثُ في جُثَثِ القتَلىَ عَن جَسَدٍ. (ص 52)

وهنا، تحاول الذات الخلاص من جسدها باستبداله جسدًا جديدًا مشحونًا بطاقة روحية جديدة:

أدخُلُ البَلدَ المنِيعَ،

فَيَحتَفي الفُرسَان بِي،

ومَوَاكِبُ الخَيِل، الطبُولُ، بيَارِقُ النصرِ، الأغَانِي.

أرتَدى جَسَدًا جَديِدًا. (ص 29)

إن تحولات الجسد – كما طرحناها – تكاد توازي تحولات الذات في ضديتها بين التضخم والتضاؤل، وبين التكامل والتنافر، وبين التوحد والتمزق، وبين المادية والروحية. كما أن هذه التحولات التي تسلطت على الدال تتوافق مع توجيهات العرفانيين في تعاملهم مع اللفظة بوصفها الأداء الوحيدة التي يمتلكونها في التعبير عن مواقفهم وأحوالهم؛ حيث يجاهدون لبلوغ أعماق (اللفظة)، واستبطانها على كل احتمالاتها الإنتاجية، وإزالة الأغطية التي تشوش على جوهرها، وذلك بغرسها في سياقات متعددة، وأبنية متغايرة حتى ينكشف جوهرها المبهر.

*

ثم يأتي الخط الرابع، وهو خط (الأنثى) الذي عرضنا لبُعده الكمِّي في حيازته لتسعمائة وثلاث وخمسين مفردة. فإذا كانت مفردات الديوان تبلغ ألفين وتسعمائة وست مفردات، فإن نسبة الدوال المؤنثة إلى مجموع الدوال تبلغ 33% تستدعي منطقة الأنوثة، لكي تكون نافذةً لرؤية العالم. ويجب أن نلاحظ – في هذا الإحصاء – أنه يضم سبعة عشر دالًّا خالصة الأنوثة الفعلية، أغلبها دوال الأنوثة في قمة نضجها (فتيات)، حيث تردد هذا الدال سبع مرات، ثم دال (الزوجة) الذي يأتي على صيغة (زوجتي) أو (امرأتي) أربع مرات، ثم دال (امرأة) وله ترددان، ثم دوال (الأمهات)، (نساء)، (عرائس)، (راويا)، ولكل منها تردد واحد.

وهذا التردد يعني أن الخطاب يوجه عناية خاصة لدائرة (الأسرة) في إطارها الأنثوي، لكن العناية لا تعني أي نوع من القداسة، بل هي عناية تنتج الرفض الذي يصل إلى درجة الإهانة. ذلك أن رفض الأسرة – أو إهانتها – هو رفض للواقع وإهانته بوصفه الأسرة الأكبر. فـ(الزوجة) – الطرف المؤسس في ثنائية التكوين الأسري – لا تحضر في الخطاب، إلا خاضعة لصفة (اللؤم)، و(امرأتي) لا تأتي إلا مغلفة بالخديعة والكذب.

– أُسَمِّى الشِّمس زَوَجتِي اللئيِمة. (ص80)

– فَهي زَوجَتي اللئيمَة. (ص81)

– هِي امرأتِي التي تَهبُ العَزَاءَ المُرِّ والسَّلوى المُرِيبة. (ص85)

– لاَ الشَّعرُ يُروِي شَهوَتي الظمأى،

ولاَ امرأتِي. (ص90)

بل إن دال (النساء) – بكل عموميته – يأتي في سياق المهانة والابتذال:

لَم يَعُد لِي

غَير أن أُغوِي الغُيُوم

فَتستَحيِل إلَى نِسَاءٍ عَاهِراَت (ص80)

ويتنامى التعامل مع (الأنثى) على هذا النحو الرافض، حيث تستحيل المرأة إلى (أبد مراوغ) (ص32)، والفتاة تستحيل إلى (ريح هوجاء) (ص32)، والأمهات لا يحضرن إلا في سياق الفقد والحزن (ص8).

وربما كانت المرة الوحيدة التي دخلت فيها الأنثى سياق (البهجة والنشوة) عندما توحدت الذات بـ(راويا)، في محاولة اختراق جدار الزمن، وإن انتهى الاختراق إلى البلد الخراب:

وأنَا و”رَاويَا” نُمعِنُ الدَّقَّ عَلى بَابِ المدَى.

والرَّيحُ يَحمِلُ ضِحكَنَا النَّشوَانَ في البَلَدِ الخَرَاب. (ص66)

أما دال (الفتيات)، فإن سياقه ينحصر بين (الرحيل) بلا عودة (ص 7، 8، 9، 10، 12، 15)، والدخول إلى مناطق الحزن والعقم:

تكنُسُ الرَّيحُ الحَوَارِي والأزقةَ، تَخلَعُ الفَتَيَاتُ أثوَاب الزّفَافِ، تَلبَسُ القَريةُ أحزَانَ الحقُول(ص9)

وبرغم أن الأنثى تأتي – أحيانًا – مشحونة بطاقة تضخمية شبيهة بتضخم الذات، فإن إنماءها الأول يظل للذات:

ورَدَةُ في الأُفقِ تَنمُو،

والسفَائنُ مثُقَلاتٌ بِالرِّحِيل.

الموجُ يَحِملُ وَجهَ عَاشِقَةٍ،

وعَاشِقَتِى تَصيِرُ الآنَ بَحرًا

لَينَ الجنَبَاتِ

مفتُوحَ المراَفئِ والشٌطُوط. (ص21)

إن تأنيث العالم كان أداةً شعرية حقق بها الإبداع جانبًا من ررؤيته العميقة التي خلصت للرفض غالبًا، وللتقبل على غير الغالب، واستطاع – بهذه الرؤية – أن يعيد إنتاج واقع جديد موازٍ لظاهرة الوجود ذاتها.

*

الخط الخامس (المنتصف الحيادي). وأهمية هذا الخط أنه يتيح للإبداع نوعًا من الرؤية المزدجة، على معنى أنه يستطيع أن يرى (وجهَي العُملة) على صعيد واحد، نتيجة لوقوعه أو لحلوله في (البينية) التي ترى (هذا) عندما تنظر إلى (ذاك)، وترى (ذاك) عندما تنظر إلى (هذا)، وهي إمكانية لا يبلغها إلا العرفانيون من أصحاب الكرامة.

ويلاحظ أن هذه البنية، أو الحيادية في خطاب رفعت سلام، لم تكن (سالبة)، بل هي تميل إلى (الإيجاب)؛ لأنها تحقق – بجانب الرؤية المزدوجة – نوعًا من الإدراك العميق لحقيقة الوجود، لبلوغها نقطة ارتكازيته المحورية. ويبدو أن فاعلية (المنتصف) كان لها غواية مع (البُعد الزمني)، ومن ثم، شطرته إلى قسمين لتستخلص لنفسها منطقة للحلول فيها:

أكَانَ الصيَّفُ إِذ انتَصَفَ الزَّمَنُ الوَاعدُ في جَسَدَينَا.. فاشتَعَلاَ، أم كَان الأفقُ ينَامُ عَلَى خَاصِرِة الأرض، فَيُوصدُ فِي وَجهِ طُيُوِر الَبحرِ شَبَابِيكَ التَّرحَال. (ص 57)

ونلاحظ أن الدفقة الشعرية تغوص في (الزمنية)، لتجعل منطقة (الصيف) للزمن الذي يحتوي (الذات والموضوع). والحلول في هذا المنتصف أتاح رؤية الطرفين معًا في توحدهما أو انفصالهما. وقد توازى – مع هذا الانتصاف الزمني – انتصاف مكاني في (خاصرة الأرض)، وسمح الانتصافان – معًا – للخطاب بأن يدرك (انغلاق الواقع) تحت سطوة الحصار الذي أفقد مفردات الواقع كلها القدرة على الرحيل، أي القدرة على الخلاص. ولم يكن الانتصاف أداةً لإدراك الحصار الوجودي فحسب، بل – في توجه ضِدِّى – يصبح الانتصاف الزمني أداةً لـ(فتح الحلم)، والولوج منه إلى عالم النشوة المؤقتة.

وحيِنَ ينتَصِفُ الزَّمَانُ،

وتَدخُلُ حَاَلةَ الحُلمِ الملاَئِم،

تَفتَحُ الأعضَاءَ للأَمَوَاجِ والأَصدَافِ،

ترَقُصُ فوقَ خَطَّ الماءِ لي. (ص22)

والتحرك من الزمنية المطلقة إلى (الوقتية) المحدودة يظل محافظًا على هذه الطبيعة المحايدة، لتكون نقطة الخلاص من الراكد والرتيب، والانطلاق إلى (الواقع الجديد)، بكل مكوناته الطارئة:

مَن يَطُرقُ منتَصَفَ الوَقتِ الرَّاكِدِ، مَن

أسمَعُ خَرخَشة خَلفَ البَابِ، فَمَن

هَلا قُمت لِتُبصِرَ مَن يَطُرقُ مُنتَصَفَ الوَقت. (ص 58)

ويوغل الانتصاف في الجزئية ليبلغ دائرة (الليل)، ثم يشطرها لاستعادة محتوياتها البعيدة القادمة من زمن الطفولة، حيث المخاوف الخرافية والأسطورية:

أشبَاحٌ أو جِنَّياتٌ يَصعَدنَ مِن الآبَارِ المسمُومَةِ في مُنتَصَفِ الليل، فَيخطُفنَ الأَطفَالَ مِن النومِ السَّحرِىِّ إلَى مَملَكةِ الغَرقِ السٌفليَّةِ، ويُغَنِّين (ص53).

ويغادر (المنتصف) دائرة الزمن إلى دائرة (المكان)، حيث ينتصف الطريق:

وغُيُومُ الذكرَى لاَتُمطِرُ غيرَ الحُزنِ الآسِنِ، والوقتُ دُخَان.

وأنَا في مُنتَصَف الطرقِ الرمليِة، وَجهِي زَمَنٌ يَبحَثُ عن تَارِيخٍ مَنِسي، أو قَطَرة مَاء. (ص50)

إن انفتاح الذاكرة – في هذه الدفقة – كان أداةً لاستدعاء مناطق الحزن، والألم في (المنتصف) الذي ينسحب على الماضي والآتي، وكأن الطريق كله أحزان لا نهائية في طرفيها: الماضي، والآتي الذي ينتظره الجفاف والعقم حتى تعز فيه (قطرة الماء).

بل اللافت أن (الانتصاف) يطول منطقة (الأحزان)، لتحقيق الهدف الإنتاجي السابق:

وكانَت في انتِصَافِ الحُزن

تَخُرجُ للخَليِج (ص 22).

كما يطول منطقة (الحلم)

والحوُريَّاتُ الجِنِّيَّاتُ فَراشَاتُ الضوءِ قِفي ياسيدةَ الأَلَمِ العَذبِ فَوَجهِي زَمَنٌ مَنسِيٌّ في طُرقَاتِ النومِووجهُكِ بَاقٍ في مُنتصَف الحُلمِ (ص56).

إن دال (المنتصف) قد تسلطت عليه الشعرية على نحو تسلطها على دال (الجسد) لتستخلص منه كل طاقته الإنتاجية التي تغطي الواقع المعنوي والمادي، العلوي والسفلي، الداخلي والخارجي، مما جعله دالًّا مركزيًّا في إنتاج المعنى في الديوان.

*

الخط السادس، خط (التدمير) الذي تسبق فاعليته خط (التكوين) على مستوى الوجود، برغم أنه أقل منه في المساحة الصياغية. وقد حاز الخط حقلين – كما سبق أن أوضحنا – من بينهما حقل (الموت)، ممثل التدمير النهائي الذي مارسته الشعرية أربعين مرة، أنزلت فيها الموت بالعالم جزئيًّا وكليًّا، وأول الأموات، الذات نفسها:

وحينَ تُباغتُ القَلبَ الكآبَة،

كَأمطَارِ الحِجَارِةَ في بُحَيراَتِ العَذًابِ الراكِدَة،

أرَانِى جُثةً تَطفُو علَى سَطحِ البُكَاء. (ص86)

ثم ينزل الموت بالذات والموضوع، ثم يمتد إلى (الزمن) الوقتي:

وَالأَشيَاءُ اللَّيلِيَّةُ قَوسٌ مَشدُودٌ، يَتَرَاخَى يَتَرَاخَى تَنفَلِتِينَ، وَتَلتَفِّينَ، وَتَنحَدِرِينَ، وَفِي الزَّمَنِ الفَاصِلِ: تَنفَجِرِين، الثِّيرَانُ، الثِّيرَانُ، الثِّيرَانُ اللَّيلِيَّةُ، وَالوَقتُ مَوَات. (ص49)

ومع موت الوقت، يموت الماضى والآتي، نتيجةً لتحول الموت إلى نبؤة مؤكدة:

هَل انفَلَتَت فِي السَّاحَاتِ غُيُومُ النَّومِ أم انفَجَرَت ثِيرَانُ اللَّيلِ عَن المَوتِ القَادِمِ؟ (ص47)

وهذه النبوءة تجعل الموت، إيقاعًا، يسيطر على مفردات الواقع:

العسَسُ المُنتَشِرُون بِلاَ ظلٍّ فِي خوذَاتِ الحرب، وحَشرجَةُ المَوتَى الليِليَّة تَلتَفٌ سَحَابَات في وَاجِهَة الصمت. (ص44)

وينتشر هذا الإيقاع التدميرى ليطول (الكلأ) (ص53)، (الصمت) (ص76)، ثم يمتد إلى الظواهر الإيجابية (الكلام) (ص76)، والظواهر السالبة (الصمت) (ص71). وتبلغ فاعلية الموت ذروتها عندما تخترق الموت ذاته، أو لنقل (يموت الموت).

تَنفَلِتِين إلَى جَسَدِي، والمَوتَى يَشْتَعِلُون بِلاَ مَاءٍ(ص48)

ثم تتنامى فاعلية حقل التدمير – خارج (حقل الموت) – فتتعدد ظواهره الكلية والجزئية. فعلى مستوى الكلية، يقول الخطاب:

هَاهِيَ الأشيَاءُ تَهِوي.

يَسَّاقَطُ الصَّمتُ عَلَى حَافَّةِ الليل،

فَتخبُو آخِرُ النَّجمَات،

يَذوِي آخِرُ الأَصوَات،

يمتَدٌ الفَرَاغ. (ص 63)

وعلى مستوى الجزئية، يأتي تدمير (الكلمة) بحصارها الخانق الذي يحيط بها من كل أقطارها، فلا يتبقى إلا التلاشي والضياع.

تَنعَقِدُ الكَلِمَاتُ دُخَانًا يتَكَاثَفُ

يَصَّاعَدُ حَتَّى يَصدِمَه السقفُ فَيرتَد

تَصدِمَه الأرضُ فَيرتَد.

يتَصَادَمُ بِالجُدرَان،

يَتَحرشُ بِزُجَاجِ الشُباكِ المَوصُوِد، فَينحَل

يَذُوب

يتكَثَّف قَطَرَاتٍ تَجرِي في المُنحَدَرَاتِ إلَى البَالُوعَات. (ص42)

ويبلغ التدمير ذروته عندما يمتزج بفاعلية الموت. وفي إطارها، يسيطر (الأفول) على العالم ماديًّا ومعنويًّا، داخليًّا وخارجيًّا:

لاَ تَفتَحِي شُباكَكِ العُلوِي

فَالأسماءُ آفِلَة،

ومَوجُ البَحرِ يأفُل،

دَقةُ الأوقَاتِ تَأفُل،

تأفُلُ الأصدَاءُ والأضوَاءُ، والألوَانُ والأحزاَنُ،

حتى يَدخُلَ النجُم المَواتِي

في مَدَارِ الموت،

أو وَطَنِ الأفُول. (ص77)

*

الخط الأخير من خطوط الدلالة، (خط التكوين) الذي استمد من الماء طاقة إحيائيةً هائلة، حيث ضم حقله مئةً وسبعًا وأربعين مفردة، تعمل على إنتاج كمٍّ وفير من ظواهر التكوين التي يمتد عمقها إلى (التكوين الوجودي الأول):

لِي أن أُسَمِّيهَا: صَهِيلَ المهرِةَ السمرَاء.

أُراوِدُهَا،

فَأرضيهَا؛

ونَمشِي في فياَفي الأَرض،

كَالأَحجَارِ في الماء؛

إلَى أن نبلُغَ الأُفقَ الموَازي

لانفِجَارِ الأَرضِ عَن بدءِ الخليقة. (ص85)

تتجلى بشائر التكوين في تحديد ملامح الموضوع بخصوصيته الاسمية. وهذا التحديد يبيح للذات أن تراوده لتحقق قدرًا من التكامل معه، حيث يتحركان انسيابيًّا داخل (الماء) لبلوغ منطقة الانفجار التكويني. وتتوالى ظواهر التكوين المائية بنشر فاعليتها (الإحيائية) في العالم (ص ص 10، 11)، ثم (الإخصاب) (ص 21)، ثم يعمل حقل الماء على استحضار لحظات (السعادة والنشوة) (ص69)، ثم يأتي (البحر) ليكون أداة للحماية (ص 35)، أو – على الأقل- للتخفيف من مواجهة الخطر والألم (ص50). لكن ذلك كله لا يمنع من توظيف حقل الماء لتحقيق بعض جوانب التدمير، حيث يقول الخطاب:

تُرخِي طُيُورُ البَحرِ في أحضَانِهَا عَينَ النٌعَاس.

فَلِمَن وجُوهُ القَادِمِينَ عَلَى امتِدَادِ المَاء؟

مَن يَرِثُ المدَائِنَ والقُرَى،

بَعدَ انسِحَابِ المَاءِ والموجِ المبَاغِت؟ (ص 35)

فالسطران الأخيران يستحضران الطوفان – في خفاء – عندما تستدعي الصياغة (الوارثين) الذين سوف يحلون في المدن والقرى، بعد انسحاب الماء المباغت. وخارج حقل الماء، تأتي ظواهر التكوين محملةً بالخصوبة والنماء، ومشحونةً بملامح الحب، وهي ظواهر تستوعب الماضي والآتي على صعيد واحد:

وتَحمِلِينَ، وَأنتِ عِيدٌ، كُلً تَارِيخِ السنَابِلِ والمنَاجِلِ والنَّخِيلِ، وموعدَ العُشاقِ، مَا سيَكُونُ أو مَا كَان. (ص15)

وتتوافق ظواهر التكوين مع انفتاح الحلم واكتنازه بطاقات وفيرة من الحيوية والنماء.

وَكُن لِي العَاشِقَ الآتِي مِن الأحْلاَم،

تَأتِينِي..

فَيَأتِينِي الفَرَح.

وَكَانَت حِينَ يُورِقُ الجَسَد:

جَسَدِي مشَاعٌ لِلفُصُول،

وَلاشتِبَاكِ اللَّونِ وَاللُّغَةِ الجَدِيدَة.

إنَّهَا.. ارضٌ جَدِيدَة. (ص 31)

*

إن خطوط الدلالة التي عرضنا لها تنفي مقولة خلو الخطاب الشعري الحداثي من المعنى. صحيحٌ أنه معنى مُعتم، لكنه حاضر، وممتد في كل دفقة شعرية. وصحيحٌ أنه يطرح الشك في كل مراكزه الإنتاجية، لكن الشك لا ينافي الحضور والامتداد. وصحيحٌ أن الدلالة تتصادم وتلتوى وتتخفي، لكنها حاضرة لمن يرهق نفسه في الكشف عنها، وتحديد نظامها المعقد.

(5)

إن من يتابع الخطاب الشعرى لرفعت سلام – عمومًا – يدرك أنه خطاب حضاري مفتوح، مجهز (لاستضافة أصوات إضافية) – رئيسية أو هامشية – تشاركه في إنتاج شعريته من ناحية، وتشكيل خطوط الدلالة من ناحية أخرى. لكن استغراق المتابعة لشعر رفعت سلام تكشف عن أن هذا الانفتاح كان محدودًا في ديوانه الأول الذي بين أيدينا (وردة الفوضى الجميلة). فالنظر في الدواوين التالية يؤكد أن انفتاحها قد أخذ مساحة أوسع، وأن الاستدعاء – فيها – كان أداةً إنتاجية رئيسية. لكن – في هذا وذاك- فإن الانفتاح قد استوعب الموروث الإنساني مع اختلاف الزمان والمكان، سواء أكان الموروث إبداعًا أم غير إبداع؛ إذ إن هذا الموروث قد يتمثل في (نص) أو (صوت) أو (حدث) أو (رمز) أو (أسطورة)؛ وكلها مستدعيات صالحة للحلول في الخطاب الحاضر، ومشاركته عملية الإبداع، ومخاضها المضني.

وربما كان انفتاح ديوان (وردة الفوضى الجميلة) على الخطاب القرآني أهم الاستدعاءات المنبئة بإيغال خطاب سلام – بعد ذلك – في امتصاص النص القرآني على أنحاء متباينة. اما في الديوان الذي معنا، فإن استدعاء النص القرآني لم يتحقق إلا مرتين، وفي خفاء شديد، نظرًا للمغايرة السياقية، والمخالفة التركيبية التي لم تحتفظ للخطاب القرآني إلا بمؤشرات مبهمة، تحتاج إلى تأمل للكشف عن مردودها الغائب.

في المرة الأولى، تم استدعاء الخطاب القرآني وامتصاص ناتجه الدلالي في سياق غريب؛ نتيجة لأن الخطاب الشعري يطرح (موضوعًا) يقع تحت طائلة (الغياب والحضور) على صعيد واحد، وتأويل هذا الموضوع يجعله صالحًا للتعبير عن (الذات)، وصالحًا للتعبير عن (المطلق الغائب)، معنى ذلك أن الذات استحالت إلى موضوع، بوضعها – في الخطاب – على مستوى (التضخم) الأثير لديه، ليبلغ بها منزلة (المطلق) أو (السُّلطة الفوقية) المتحكمة في الواقع. أما دخول الموضوع دائرة (الحضور والغياب)، فيأتي من توظيف (ضمير المخاطب)، وهو لا يوظف إلا في منطقة الحضور، ثم عودته إلى مرجع ليس له حضور سابق في المقال أو الحال، مما يعني غيابه دلاليًّا. وهذه الشوشرة التعبيرية مقصودة لتأجيل المعنى، وشغل المتلقي بما لا يقع عليه كليةً بحال من الأحوال.

يقدم الخطاب دفقة تعبيريةً ممتدةً يضمها اثنا عشر سطرًا، تتردد فيها ضمائر الخطاب مسندةً إلى أفعال تحتضنها، ظاهرة ومستترة، في مثل:(غرسناك، سلمناك، وهبناك، تكتبنا، نذرناك، تعيد، غرسناك، سقيناك، أرضعناك، احتضنا وجهك، منحناك، أعطيناك، تمنحنا، تعطينا)، إلى أن يصل التدفق الصياغي لقوله:

غَرَسنَاكَ في تُربَةَ البَرَاءَة.

أطعَمنَاكَ خُبزَ الألَم الموحِشِ،

ألبسنَاكَ ثَوبَ الأرض.

عَلمنَاكَ أسرَارَ الأسَاطيِرِ الخفِية.

علمنَاكَ لُغَةَ الطيرِ، وأقْوَالَ الريَاحِ الوَثَنِنَّة

كِي تَبدَأ الرَّحلَةَ في سِفْرِ الهنَاءَة. (ص11)

فتحرك الصياغة بين الخطاب والغياب يكاد يقترب بها من منطقة (النبوة) التي أنتجها الاستدعاء القرآني الخفي في السطر الخامس (علمناكَ لغة الطير)، الذي يمتص قوله تعالى: “وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ”. [سورة النمل:16 ]وعلى هذا النحو الخفي في الامتصاص، يستدعى الخطاب الشعري قوله تعالى من (سورة النمل) – أيضًا – في مخاطبة موسى عليه السلام: “وأَدخِل يَدَكَ فِي جَيبِكَ تَخرُجُ بَيضَاءَ مِن غَيرِ سُوء” [سورة النمل: 12 ]. ويقترب السياق الحاضر للخطاب الشعري من السياق القرآني الغائب في إدخال الذات إلى دائرة الموضوع، متوجهًا إليها بالخطاب:

لَكَ السَّلاَم.

هَأنتَ تُدخِلُنِي المَدَائِنَ وَالقُرَى مِن غَيرِ سُوءٍ (ص29)

فالدفقة تشطر الذات إلى (ذات وموضوع)، حيث يستقبل الشطر الأول (تحية السلام) التي ترفعه إلى منزلة مفارقة للواقع السفلي. اما الشطر الآخر، فإنه يتحمل فاعلية الشطر الأول في دخول (الدائن والقرى) (الواقع الجديد) المبرأ من رواسب الواقع القديم. ومن ثم، جاءت اللاحقة (من غير سُوء) مستحضرةً الخطاب القرآني الذي ملَّك موسى إمكانات مفارقة لإمكانات البشرية عمومًا. ويحافظ الاستدعاء على بُعده الفوقي عندما يمتص الحديث القدسي في قول الخطاب:

فَهَل ضَاعَ الوقتُ سُدَى؟

فَلِمَن أجرَاسُ الليلِ تَدُق؟

أم هَل يتسعُ الوَقتُ لأفعَلَ ماَ لَم يَخطُر في قَلبِ بَشَر (ص 55)

فإحساس المبدع بتسرب الوقت دون أن يحقق طموحاته في إنتاج الواقع الجديد، وهي طموحات تستحق دق (الأجراس) إكبارًا لها، هذا الإحساس هو الذي دفع الشعرية إلى السعي لامتلاك وقت آخر، فيه من الاتساع ما يسمح بإنتاج هذا الواقع الذي لم (يخطر في قلب بشر)؛ أو لنقل إنه (الجنة الأرضية) التي استعان الخطاب – في تجليتها – بامتصاص (الحديث القدسي)، “أعددتُ لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر”.

فشروط الواقع الجديد تتمثل في حضور (الأفراد الصالحين) أولًا، ثم المكونات غير المألوفة ثانيًا. ويلاحظ أن الدفقة الشعرية قد زاوجت بين امتصاص (الحديث القدسي) واستدعاء عمل إبداعي له سياقه العالمي الشهير، هو قصة همنجواى (لمن تدق الأجراس)، مع إحداث نوع من المغايرة الصياغية التي تحافظ على المضمون، وتهدر الشكل التركيبي (فَلمَن أجرَاسُ اليلِ تدُق)، مع إضافة دال (الليل) الذي يعلن عن كآبة الواقع وظلامه، كمبرر لتأسيس الواقع الجديد. ويتنامى الاستدعاء الإبداعي ليدخل منطقة (الشعر)، مستحضرًا بنية أثيرة عند رائد من رواد شعر الحداثة هو (صلاح عبد الصبور)، هي بعض ملفوظه في (أحلام الفارس القديم):

يَا مَن يدُلُّ خُطوَتي علَى طَرِيِق الدَّمعَة البَرِيئَة.

يَا مَن يَدُلُّ خُطوَتِي علَى طَرِيِق الضِّحكَةِ البَرِيئَة،

لَكَ السَّلَام.

لَكَ السَّلَام.

أُُعطِيكَ مَا أعطَتنِى الدُّنيَا مِن التَّجرِيبِ وَالمهاَرَة،

لِقَاءَ يَومٍ وَاحِدٍ مِنَ البكَارة[1]

فملفوظ صلاح عبد الصبور (لكَ السلام) أصبح محلًا للاستدعاء من خطاب سلام في قوله:

لَكَ السَّلاَم.

هَأنتَ تَدخُلُني عَمِيقًا،

كَالميَاهِ تَسِيِحُ في عَطَشِ الحقُول؛

لَكَ السَّلاَم.

هَأنتَ تُطلِقُنىِ غَزَالًا، رَاكضَ الخُطواَتِ

يَفتتَحُ الفُصُول. (ص28)

وإذا كانت البنية – عند صلاح – ثمنًا لدخول عالم البكارة (عالم الظهر والبراءة)، فهي – عند سلام – ثمن لانطلاقته الحرة السريعة التي تسعى إلى زمن جديد شبيه بالزمن الذي كان يسعى إليه صلاح.

واللافت أن الخطاب الحاضر ينفتح على أي إبداع، حتى ولو كان مخالفًا له في الرؤية الفنية. فالخطاب الشعرى لشاعر مثل (كامل الشناوي) يكاد يكون مضادًّا لتوجهات شعر الحادثة عمومًا، وشعر سلام على وجه الخصوص، نتيجة لإغراق الأول في رومانسية خالصة؛ وبرغم ذلك، فإن الخطاب الحاضر يمتص بعض دلالته – في خفاء شديد – كما هو المألوف في معظم الاستدعاءات في (وردة الفوضى الجميلة). يقول:

أزيُزُ وَسَائِل النَّقلِ الخَفِيفَةِ والثقِيلَةِ يَمَّحِي،

والعَائِدُون يَرُوغُ مِن أقدَامِهِم دَربُ الرٌجُوع (ص65).

فالناتج الدلالي – في السطر الأول – يكاد يمتص ناتج كامل الشناوي في قصيدته (لا تكذبي)، حيث يقول:

ويشُبٌ فِي قَلبِى حَرِيق

وَيَضِيعُ مِن قَدَمِي الطَّريق[2].

لكن المخالفة تدفع بملفوظ سلام إلى ضجيج الواقع اليومي، بكل همومه المادية والمعنوية، حيث حصرت حركته في اتجاه واحد، هو اتجاه التلاشي والضياع؛ بينما يغرق ملفوظ كامل الشناوي في أعماق الذات لحظة احتراقها وضياعها الداخلي.

وينتقل الاستدعاء – عند سلام – من الأقوال إلى الأحداث، لكن الحدث الذي يتم استدعاؤه له مواصفات تدميرية تقترب إلى حد كبير من تدميرية الواقع الحاضر. وعلى هذا النحو، يأتي استدعاء حدث تاريخي يمثل قمة المأساوية في الواقع الإسلامي البعيد، هو مقتل (عثمان) رضي الله عنه، وهو محتمٍ بكتاب الله. لكن ذلك لم يمنع قاتليه من إنفاذ غرضهم، وفتح باب الشر لم يغلق أبدًا. فما زال الواقع الحاضر يزدحم بمثل هذه الأحداث المأساوية الدامية. يقول خطاب سلام:

وحيِنَمَا وَصَلنَا،

كَانَت حشُودُ الفُقَرَاءِ مِن كُلِّ الأَمصَار.

واعتَصَمَ بِالكتَاب.

واعتَصَمنَا بالحَقَّ الضائِعِ بَينَ الخَلِيفَةِ وعُمالِه،

فَضَاعَ دَمُه بَينَ الثَّائِرِين. (ص 33)

ويلاحظ – هنا – أن الذات قد انحازت إلى الجانب المضاد للسلطة (اعتصَمْنَا)، وهو موقف أصبح له حضوره الدائم في خطاب سلام، دون تفرقة بين السلطة الفوقية أو السلطة السفلية.

وتحولات الاستدعاء الدائمة في (وردة الفوضى الجميلة) لها غواية مع بعض مناطق (الرمز) الذي يوظف دوالًّا بعينها، مشحونة ببعدها التاريخي القديم والقريب. واللون (الأزرق) واحد من هذه الدوال الرامزة التي وظفها الخطاب، بوصفها أداة لاستدعاء العالم الغائب، عالم (المدينة الفاضلة)، أو عالم الحلم بالواقع الجديد الذي لا يمكن إنشاؤه إلا خارج إطار الزمن الوجودي، بقيوده وقوانينه:

والزَّمَنُ يَسيلُ علِى جَسَدي زَبَدَا.

تَتَلاَقَطُه طُيُورُ المَاء العَمْيَاء.

أغفُو

والزٌرقَةُ وَطنٌ لاَ يبلُغُه الحُلْم(ص68)

فالشعرية تنقل الزمن من كينونته التجريدية إلى كينونة مادية، تمهيدًا لإذابته أولًا، ثم التخلص منه ثانيًا. ومع الخلاص، تدخل الذات دائرة (الغيبوبة) المؤقتة (أغفو)، لكي تستحضر الرمز المُعرف بالألف واللام (الزرقة)، إيماءً إلى أُلفته في الإشارة إلى (الوطن) الغائب حتى عن الحلم.

واللافت أن هذا الرمز الصياغى يأتي مزدوج الإنتاج. فإذا كان الخطاب قد وظفه في استدعاء (الواقع- الحلم)، فإنه – على صعيد آخر – يوظفه ضديًّا لاستحضار الواقع الحضوري العقيم المجدب، المزدحم بالعنف والتدمير. وهذا المعنى قد ورثه الدال من وظيفته التراثية القديمة في الإشارة إلى زرقة العيون، المشيرة إلى عالم الحرب والدمار. يقول الخطاب:

أتمَلَّى جَسدِي مُنتَشِيًا بِدُعَابَاتِ الأموَاج.

والزٌرقَةُ صَحرَاءٌ أبَدِيَّة.

وتَموتُ الأصدَاء. (ص69)

*

إن الاستدعاء – في “وردة الفوضى الجميلة” – إذا كان محدودًا كميًّا، فإنه غير محدود كيفيًّا نتيجة لتسلطه على مساحة واسعة من الخطاب، واستحضاره لوعي إضافي يشارك في إنتاج المعنى، مؤكدًا البُعد الحضاري والمعرفي لخطاب سلام.

(6)

إن تعدد المناهج النقدية يعنى تعد أدوات النقد عمومًا، ولكن هذا التعدد يعود ويتجمع في إطار (اللغة)، من حيث هي بداية العمل النقدي ومنتهاه؛ أو لنقل إن اللغة أصبحت الوسيلة والغاية معًا. ولم تعد اللغة وسيلة الاتصال، بل هي المقصودة بالتوصيل. ولكي تأخذ اللغة هذه الحقيقة النقدية، فإنها تحتاج إلى التخلص من قوالبها الصارمة التي تحاصر إمكاناتها اللانهائية. وليس معنى التخلص من القوالب التخلص من اللغوية ذاتها، بل معناه التخلص من مستواها المألوف الذي لا ينتج إلا شعرية مسطحة، والتوجه بها إلى مناطق الانحراف والانتهاك والعدول، لتفجير أدبيتها الخبيئة فيها بالقوة إلى حيز التنفيذ الفعلي.

ومن هنا، فإن إعطاء اللغوية محورًا مستقلًّا أمر تفرضه طبيعة الخطاب الشعري عمومًا، والحداثي على وجه الخصوص. ولا يمكن متابعة هذه اللغوية، إلا بالتحرك في دائرتين: الإفراد ثم التركيب، ويتبعهما منطقة إضافية تتعالى على الدائرتين، بتوظيف أدوات خارج اللغوية.

فعلى مستوى (الإفراد)، نلحظ أن خطاب سلام يميل – في اختياراته – إلى منطقة الاسمية – حيث بلغت الأسماء في الديوان ألفًا وستمائةً وثمانية وخمسين اسمًا، بينما بلغت الأفعال خمسمائةً وثمانيةً وثمانين فعلًا؛ أي أن تردد الفعل الواحد يقابله تردد ثلاثة أسماء تقريبًا، وهو ما يعنى أن الدلالة تتفجر من منطقة الاسمية، ثم تستدعى (الأفعال) لتحدد خطوط الحركة الدلالية، بالإضافة إلى أن سيطرة الاسمية تعني سيطرة (الثبات) و(اللزوم) على مركز إنتاج الدالة. ومن ثم، تكون رؤية العالم رؤيةً راسخة لاتنحرف هنا أو هناك، إلا بالقدر الذي تشارك به صيغة (الفعلية). وثبات الرؤية يتضمن ثبات العالم، وثبات العالم يعنى احتياج الإبداع إلى مجاهدة طويلة وشاقة لتبديله، أو تغييره على أقل الاحتمالات.

وإيغال الخطاب الشعري في (الإفرادية) دفعه إلى التعامل مع مناطق صياغية خالصة للاسمية أحيانًا، وخالصة للفعلية أحيانًا أخرى، فعلى مستوى الاسمية، يقول:

القِطَارَاتُ، الرحِيلُ، اللوعَةُ، الأبناء للحَربِ، مَنَادِيلُ الأُمَّهَاتِ، الصَّبيَةُ، الفَتَيَاُتُ، السّوَادُ، الرَّصِيفُ المقفِرُ الخَالي، نَشيِجٌ، بَائِعُ الكُولاَ، مُوَاءُ القِطةِ الحَامِلِ، نَظرَةُ الدَّهشَةِ مِن عَينِ المدِينة(ص 7)

وعلى مستوى الصيغة الفعلية، يقول:

أمتَد،

أُوغِل.. تَنثَنِي

تَلتَمُّ.. أدفَع

تَحتَوِي.. أمْتَد

تَدخُلُ.. ألتَوِي

تَمتَدُّ.. أفتَح

أنثَنِي.. أمتَدُّ.. تَدفَعُ.. نَلتَوِي.. نَمتَدُّ.. نَدخُلُ.. نَنثَنِي.. نَلتَمُّ.. نَدفَعُ.. نَحتَوِي.. (ص32)

فالدفقة الاسمية تغرق في رصد ظواهر ثابتة خارج إطار الزمن، تدفع بمفردات الواقع لكي تحلق في مساحة من الفراغ الذي لا يقبل التغير، نتيجة لتخلصه من فاعلية الزمن التحويلية. واللافت أن هذا الثبات قد احتمل حضور مجموعة من الثنائيات التقابلية والتكاملية داخل الدفقة، ذلك أن الثنائية من طبيعتها التصادم الذي يُولد حركة جادة، لكن – كما هو واضح – فإن الحركة كانت ترتد إلى الداخل، فلا يظهر لها أي أثر على المستوى الصياغي.

وَقتِي يُرَاوِغُنِي.

فَلاَ الذَّكرَى تُعيدُ الطائِرَ البَحرِي،

لاَ

وَلاَ للقَلب أن يَغفُو

عَلَى خَطِّ الهوَاء.

هَأنَا

جَمـرَةٌ

بَين مَـاءٍ

و

مَـاء. (ص 91)

والإغراق في (الإفراد) – أيضًا – وجه الخطاب إلى التعامل مع (الضمائر) إفراديًّا؛ على معنى أنه يزرع الضمير ثم يقطعه عن مراجعه، حتى يصير محلقًا حائرًا بين الدوال لا يجد له متكأ يكشف عن دلالته. وهو ما يدخل الدفقة التي يحل فيها في دائرة (العتمة)، ومن ثم دائرة (التأويل) التي تعمل على تأجيل المعنى؛ لأن (التأويل) احتمالي بطبعه، يترك مساحة الآتي لكي توثقه أو تزيفه. فالدفقة التعبيرية – في الصفحة الخامسة عشرة من الديوان – تستحضر كَمًّا من الأفعال المعبأة بالضمائر: (تأتين، تُقبلين، تحملين، أراكِ، أراك، أراك)، دون أن يكون لهذه الضمائر مرجع يكشف عن حقيقة (المخاطبة)؛ وكل ما يمكن الوقوع عليه أنها (أنثى). فهل هي أنثى حقيقية أو مجازًا؟ وهل هي وجودية أو عدمية؟ وهل هي (الآخر) أم (الذات) في انشطارها الداخلي؟

ويلاحظ أن الضمائر المنفصلة التي تضمها الصفحة تدخل هذا الإطار التعتيمي: (أنتِ عِيدٌ – أنتِ عيدٌ- أنتِ عاشقةٌ)؛ فلا وجود لمرجع مقالي أو حالي يحدد طبيعة الضمير. ومن ثم، آثرنا ضم مثل هذه الضمائر إلى منطقة الإفراد.

وفي إطار الإفرادية المجاوزة التي لا تنفصل عن (اللغوية) تمامًا، يستدعي ديوان (وردة الفوضى الجميلة) وظيفةً نحويةً أثيرةً عند معظم الشعراء، هي وظيفة (الحالية)، ثم يدفعها خارج منطقتها الغالبة – منطقة (المشتقات) – لكي يدخل بها منطقة (الجوامد)، على غير الغالب في العربية. وقد بَدَت الظاهرة على استحياء في هذا الديوان، ثم استفاضت في دواوين سلام التالية، مؤكدةً ميل شعريته إلى الثبات خارج سيطرة الزمنية. يقول الخطاب، محققًا هذه الظاهرة التي تقع في منطقة وسطَى بين اللغوية وغير اللغوية:

فِي ثِيَابِ المَغرِبِ النَّاعِمِ،

تَأتِي، كَمَا فِي الحُلْم،

أموَاجًا،

وَعِيدًا بُرتُقَالِيًّا جَمِيلاَ. (ص25)

فالسطر الثالث ينفرد بدال (أمواجًا) منتجًا منه (الحالية)، برغم جمود الدال، ثم يتوالى التعامل مع الوظيفة نفسها في السطر الرابع بتوظيف (عيدًا) (الجامد) لإنتاج الحالية أيضًا. واللافت أن الثبات – في الصيغة (الجامدة) – لا ينفي أن الدال نفسه ينتج الحركية معجميًّا؛ إذ إن (الأمواج) الثابتة على مستوى العمق الوظيفي، متحركة على مستوى المرجع المعجمي.

*

وعلى مستوى (التركيب)، نلحظ غواية للخطاب في التعامل مع ظواهر بعينها لها تردد واضح في الديوان، حيث يستعمل (الأسلوب الإنشائى) إحدى وثمانين مرة، بمعدل تردد يبلغ بنيةً واحدةً لكل تسعة أسطر. وهذا التردد المنتظم له فاعلية مؤثرة في هز اليقين بالنسبة لمراكز إنتاج الدلالة؛ لأن هذه (الإنشائيات) تتسلط على مناطق الزمان والمكان والإنسان والحدث، سلبًا وإيجابيًا. وبما أن الخطاب لا يطرح – غالبًا – أي إجابة أو استجابة لهذه الإنشائيات، فإن (التأجيلية الدلالية) تصبح صاحبة السيادة. يقول الخطاب، محققًا هذه الظاهرة التعبيرية:

فَهَل ضَاعَ الوَقتُ سُدَى؟

فَلِمَن أجراسُ الليلِ تَدُق ؟

أم هَلِ يتسعُ الوَقتُ لأفعَلَ مَا لَم يَخطُر في قلبِ بَشَر؟

فَلمَاذا تَنفَلِتين ووَجهُكِ وَعد يطفُو في ذَاكرِتِي؟ (ص55)

فالدلالة تتنامى في الأسطر ابتداءً من بنية (الاستفهام) التي تحتاج – بالضرورة – إلى إجابة لا تحضر – أبدًا – في السياق، مما يجعل اكتمال المعنى مؤجلًا من ناحية، ومشكوكًا فيه من ناحية أخرى.

وهذا التردد الأسلوبى اللافت نلاحظه – أيضًا – في بنية (النفي) التي ترددت تسعًا وسبعين مرة، بمعدل بنية واحدة لكل تسعة أسطر تقريبًا. لكن (لا) النافية تأخذ مساحة غالبية التردد، حيث ترددت اثنتين وسبعين مرة، ثم تأتى (ما) ثلاث مرات، و(ليس) ثلاث مرات، و(لم) مرة واحدة، مما يعنى أن (لا) هي صاحبة السيادة في إنتاج دلالة النفي في الديوان. وهو ما يتوافق مع طبيعة الركائز الإنتاجية فيه؛ إذ إن المؤشر الإحصائي لزمن الأفعال قد أظهر ميل الخطاب إلى لحظة الحضور المعلقة بالزمن الآتي. وبما أن (لا) تُسلط فاعليتها – وظيفيًّا – على الزمن الآتي، فإن التسلط يعني انحصار الناتج الموجب في منطقة الحاضر أولًا، ثم تعليق الحاضر بالآتي السالب ثانيًا.

نلحظ مثل هذه الكثافة الترددية لـ(لا) في قول الخطاب:

تِلكَ آيتُنَا المضِيئَة

فَافتَحِـي؛

لاَ نَجمَةٌ تَأتي،

ولاَ طَيرٌ يَرفٌ عَلَى حَوافِّ القَلبِ،

لاَ يتَفجَّرُ الصمتُ المرِيبُ عَنِ الفُجاَءَةِ والذُّهُول.

لاَ شَيء.

والقلبُ انحِدَارٌ لا قَرَار،

لاَ قرَار. (ص 74)

ففي ثمانية أسطر تتردد (لا) ست مرات، طاردةً الآتي من حيز الدلالة؛ ذلك أن النظر في البنية العميقة لجملة النفي – عمومًا – يؤول بها – ضرورةً – إلى منطقة الإيجاب، كما يقول النحاة؛ على معنى أن التفاعل الذهني يبدأ حركته من منطقة الإثبات، فإما أن يتوقف عندها، وإما أن ينميها إلى منطقة (النفي) السالبة، التي ترد الدلالة مرةً أخرى إلى منطقة الإثبات الأولى؛ أي منطقة الحاضر المعلق بالآتي. فـ(النجمة) غير حاضرة، ولا يمكن أن يكون للنفي وجود حقيقي إلا إذا كان هناك حضور تقديري لها يتحمل هذا النفي. وعدم حضورها في الآتي يؤكد أنها كانت حاضرة في الزمن الحاضر. وهكذا تتوالى بنَى النفي في الدفقة الشعرية على هذا النحو المعقد إنتاجيًّا.

*

ومن أكثر الظواهر التركيبية مجاوزة (تهشيم التراكيب) للخروج بها من منطقة المألوف الصياغي الذي لا ينتج إلا شعرية مسطحة، لا تجد لها صدى مباشرًا أوغير مباشر لدى المتلقي. ويتمثل هذا التهشيم – بدايةً – في كسر قانون (الفصل والوصل)؛ لكنه كسرٌ لحساب الشعرية؛ لأنه يهمل حركة السطح، ليتعامل مع العمق وحده، حيث ينشئ فيه علاقات بديلة تعطي لكسر المستوى السطحي شرعية جمالية. ففي فصل المتصل، يقول الخطاب:

غَرسنَاكَ في تُربَةِ البرَاَءَة.

أطعمنَاكَ خُبزَ الألَمِ المُوحِش،

ألبَسنَاكَ ثَوبَ الأرض.

عَلَّمنَاكَ أسرَارَ الأَسَاطيِرِ الخَفِيَّة. (ص 11)

فالنظر في المستوى السطحي يقتضي حضور (أداة الوصل)؛ لأن التركيب يقع في منطقة وسطَى بين (الاتصال والانفصال)، نتيجةً لتفجير المعنى في كل سطر من (الأفعال الماضية)، ثم التغاير في منطقة تسلط كل فعل؛ حيث يتسلط (الغَرس) على (تُربة البراءة)، و(الإطعام) على (خبز الألم)، و(الإلباس) على (ثوب الأرض)، و(التعليم) على (أسرار الأساطير). ووقوع الأسطرفي هذه المنطقة المحايدة يقتضي (وجوب الاتصال) بلاغيًّا؛ لكن تجاوز السطح إلى العمق يجعل من مجموعة الأسطر بنية ممتدةً، أي أنها تدخل منطقة (كمال الاتصال) التي لاتحتاج إلى أي أداة (وصل)، ومن ثم أهملها الخطاب على مستوى السطح. وفي وصل المنفصل، يقول:

– هَل أنتِ عَاشِقَتي؛

فَتُوغِلُ في الميَاهِ

وَفي ارِتجَالِ الرَّقصِ والفَوضَى؛

وتُشعِلُ في رِيَاح الليِل شيئًا غامضًا نَحوِي (ص 23)

حيث يدخل السطر الأول دائرة (الأسلوب الإنشائي) بفاعلية أداة الاستفهام (هل). اما السطر الثاني، فإنه يدخل دائرة الأسلوب (الخبري). وهذه المخالفة الأسلوبية تستوجب الفصل – بلاغيًّا – لكن الصياغة استعانت في الربط بين السطرين بـ(الفاء)، مُلغيةً الناتج السطحي الذي يجمع بين السطرين في بناء مزدوج، وهو (السؤال والجواب)، ليكون السطر الثاني امتدادًا للسطر الأول؛ على معنى أن البنية العميقة للسطرين تكون: (هل أنتِ عاشقتي توغل في المياه؟ )

وعلى هذا النحو من إهدار العلاقات السطحية، يأتي السطران الثالث والرابع اللذان يدخلان دائرة (الانفصال)، بزرع حرف العطف (الواو)؛ لأنهما يؤولان- في المستوى العميق – إلى تركيب واحد: (وفي ارتجالِ الرقصِ والفوضَى تشعلُ في رياحِ الليلِ شيئًا غامضًا نحوي).

لكن التعديل السطحي يجعل (الإيغال) متعدد الأبعاد، حيث يكون في (المياه) تارةً، وفي (ارتجال الرقص) تارةً ثانية، وفي (رياح الليل) تارةً ثالثة؛ وهو ما يضفي على هذه (العاشقة) طبيعة (المراوغة) التي تنفي عنها صفة (العشق) الحقيقية، وتدفعها إلى منطقة الضدية التصادمية. وفي دائرة التهشيم التركيبي، يعمد الخطاب إلى قطع العلاقة بين (المتعاطفين) على غير ما شرطه البلاغيون من ضرورة (علاقة جامعة) بينهما حتى يصح العطف. وعلى هذا النحو، يقول سلام:

وَالمَجدُ لَك.

دَمِيَ الآنَ انتِظَارٌ لِلخُيُولِ الرَّاكِضَة.

جَسَدِي اللَّيلَةَ صَرخَةُ جُوعٍ شَبَقِيَّة.

وَأنتَ سَنَابِلِي خَبَّأتُهَا لِلقَحْطِ،

فَامنَحْنِي هِبَةَ الحُقُولِ الدَّمَوِيَّة.

وَأنتَ خَالِقِي الطَّالِعُ مِن سُرَّتِي.. حمَامَةً،

أو حَربَةً نَارِيَّة. (ص14)

فهذه الدفقة تغوص في العتمة عندما تغيب الضمائر أولًا، ثم تمزق العلاقات بين الأسطر ثانيًا، ثم تقطع العلاقة بين المتعاطفين في السطرين الأخيرين ثالثًا؛ إذ لا نجد في السياق علاقة جامعة بين (حمامة) و(حرية)، بل ربما كانت الضدية التصادمية هي مجسدة العلاقة السطحية والعميقة على صعيد واحد. ويصل التهشيم إلى ذروته عند تحطيم العلاقات التركيبية ذاتها، في كثير من مناطق الخطاب، في مثل قوله:

وَلِي.. لاَ وَقْت.

وَوَجهُكِ وَعدٌ يَغفُو فِي زَبَدِ البَحرِ، بِلاَ سَلوَى، وَغُيُومُ الذِّكرَى لاَ تُمطِرُ غَيرَ الحُزنِ الآسِنِ، وَالوَقتُ دُخَان. (ص50)

إذ إن المحفوظ التركيبي، أن يقول الخطاب في السطر الأول: (لا وقت لي).

لكن الشعرية تؤثر تصدر (الواو) في بداية الدفقة، مشيرةً – بهذا التصدير – إلى نوع من الغياب التعبيرى المحلق في فضاء الصياغة، يحتاج إلى مجاهدة للبحث عنه. وهي مجاهة قد تنتهي إلى الفشل. ثم يغلب التضخم الذاتي على الدفقة، فيتقدم ضمير الذات اللاحق لحرف الجر (لي)، ليكون (غياب الوقت) مقصورًا على الذات، دون سواها من مفردات الواقع. وهذا الناتج يضيع تمامًا إذا جاءت الصياغة على النحو المألوف.

*

وفي هذا الإطار التركيبي، يعمد الخطاب إلى ظاهرة تعبيرية أثيرة، هي الاتكاء على مجموعة من (العبارات المركزية) البالغة التأثير. تأتي مركزيتها من طبيعة السياق الذي تحل فيه أولًا، ثم من ترددها التكراري ثانيًا. وأكثر العبارات المركزية ترددًا (لاشيء)، حيث ترددت إحدى عشرة مرة، ناشرةً سلبيتها الكلية في محيطها القريب والبعيد، ثم تنشر مع السلبية طاقةً شكيةً أو تأجيليةً في السياق الذي تحل فيه. يقول الخطاب:

البَحر.

وَعَلَى خَطِّ المَاءِ الهَائِجِ أَغفُو مَسكُونًا بِالصَّمت.

يَتَنَاهَشُنِي المَوجُ الرَّغَوِي.

وَعَمُودِيًّا، تَنصَبُّ الشَّمسُ عَلَى عَينَي.

لاَ شَيء. (ص67)

فالمعنى يتفجر – في الدفقة – من دال السطر الأول (البحر) الذي يقدم دلالةً مزدوجةً تجمع بين (الاتصال والانفصال). فكما يصل البحر بين المتباعدات، ويعطي للغائب قدرة الحضور، فإنه يشكل عالم الضياع المخيف الذي لا تحده حدود. وقد احتلت (الذات) هذه المنطقة الإنتاجية – في السطر الثاني (على خط الماء)- لتحقق لنفسها قدرًا من الهدوء والراحة المؤقتة، التي تنقلب- في السطر الثالث – إلى حركة منفتحة على الضياع، يكون الموج فيها وحشًا يلتهم الذات. وبين الهدوء والضياع، تستقبل الذات مؤثرًا خارجيًّا (الشمس) التي تغلق أمامها منطقة الرؤية، فيستحيل الوجود إلى عدمية مطلقة (لا شيء).

التعبير المركزي الثاني هو (الثيران الوحشية)، الذي تردد تسع مرات، مستحضرًا بُعدًا أسطوريًّا يعطي للثور طاقةً شموليةً في تحريك الكون؛ إذا يقول هذا الموروث الأسطوري إن الأرض محمولة على قرن ثور، وإن ما ينتابها من اضطراب إنما يكون في لحظة الإرهاق التي تحل بالثور، فينقلها من قرن إلى آخر. وبما أن هذا النقل ممتد مع امتداد الوجود، فإن الاضطراب والقلق لا نهاية لهما إلا بنهاية العالم.

وبالإضافة إلى هذا البُعد الأسطوري، فإن (الثور) كان أداةً شعريةً بالغة التأثير في الخطاب الشعري الجاهلي، الذي مثل فيه الثور (أملًا بعيد المنال) يسعى إليه الصائد – إبداعيًّا – دون أن ينال منه إلا بعض هوامشه الخارجية التي لا تعجزه عن مواصلة الحياة.

وأعتقد أن الناتجين مطروحان في مجمل الترددات التي وظف فيها الخطاب هذه البنية، على أن يلاحظ ارتباط التردد – غاليًا- بلحظة. يقول الخطاب:

كَانَ الأفقُ يَنَامُ، فَتَصحُو الأشيَاءُ اللَّيلِيَّةٌ وَالثِّيرَانُ الوَحشِيَّةُ وَطَنِينُ الأرضِ يُدَوِّمُ فِي السَّاحَاتِ المَهجُورَةِ كَانَ الصَّيفُ جَمِيلًا حِينَ رَكَضنَا لِلبَحرِ العَسَسُ المُنتَشِرُونَ بِلاَ ظِلٍّ وَرَذَاذُ الضَّوءِ المَائِيِّ يُلَوِّنُ خَطَّ الجَسَدِ البَحْر الثِّيرَانُ الوَحشيَّةُ فِي رَقدَتِهَا تَتَمَلمَلُ وَالأفقُ عَلَى خَاصِرَةِ الأرضِ يَنَام. (ص43)

تجمع الدفقة بين عدة ثنائيات تكاد تمتص الناتجين اللذين أشرنا إليهما، حيث (نوم الأفق) و(صحو الأشياء)، ثم (طنين الأرض) و(الساحات المهجورة)، ثم (انتشار العسس) مع (انعدام الظل)، أي انعدام الوجود ذاته، ثم (الرقاد) مع (التململ)، ثم تنتهي هذه الثنائيات إلى منطقة النوم التي بدأت بها الدفقة. لكن النوم الأخير يرتكز على (خاصرة الأرض) – منطقة المنتصف الأثيرة، والخاصرةبدورها – ترتكز على (قرن الثور) الذي (يتململ) بين حين وآخر، محدثًا هزة تفجر بدايات وجوديةً مرةً بعد أخرى.

ثم تتوالى الترددات المركزية في ملفوظ الخطاب (المجد لك) الذي تردد ثماني مرات، مستحضرًا مخاطَبًا غائبًا ينتمي إلى (الأعلى والأسفل) على صعيد واحد، ثم ملفوظة (العسس) الذي تردد ست مرات، مستحضرًا عفونة الواقع ودمويته تحت سطوة قهرية تتسلل بدمويتها من خلال هؤلاء (العسس).

ثم يأتي التركيب المركزي الخامس (ترحل القطارات) ليتردد خمس مرات، حيث يعطي الواقع حركة أحادية في اتجاه واحد، وهو ما يعني أنها حركة للضياع الذي لا أمل في الخلاص منه.

ثم التركيب السادس (أجراس الليل)، وقد تردد – أيضًا – خمس مرات، مُستحضرًا بشارة للخلاص الذي يأمل فيه الخطاب على مستوى زمن الحاضر، أو الزمن الآتي.

ويلاحظ – في كل هذه المستويات الإفرادية والتركيبية – ميل الصياغة للخلاص من مردودها المعجمي، ومن محفوظها التركيبي، وإنشاء دلالات طارئة يستحدثها الخطاب داخل السياق، معتمدًا على مجموعة من البنَى البلاغية التي تهز مثل هذه الارتباطات المعجمية أو التركيبية. فالديوان يتعامل مع ثلاثمائة وثمان وستين بنية، منها مئتا بنية وأربع للاستعارة، ومئة وثمان وأربعون للتشبيه، وست عشرة للكناية، بمعدل بنية واحدة لكل سطرين. فإذا أدركنا أن طبيعة هذه البنَى الانتشار التكويني في عدة دوال، فإن سيطرتها تكاد تستوعب ملفوظ الديوان جملةً. وتزداد هذه السيطرة كثافة إذا أدركنا أن كثيرًا من البنَى التشبيهية تعتمد تعدد المشبه به لاستيعاب أكبر قدر من خواص المشبه. وعلى هذا النحو، يقول الخطاب:

تَدخُلُنِي، كَمَا الأمَواجِ، عَارِيَةً

فَتنهَمِرينَ في جَسَدي.. بحَارًا

أو شُمُوسًا

أو خُيُولَا (ص32)

فـ(المشبه) الحاضر خلال الضمير المستتر في (تدخلني)، والظاهر في (تنهمرين)، يكاد يكون حضوره نوعًا من الغياب، نتيجةً لغياب مرجع الضميرين. وهذا الغياب يجعله مشبهًا معتمًا يحتاج إلى أكبر قدر من المواصفات التي تعمل على إضاءته. ومن ثم، جاء (المشبه به) متعددًا لتحقيق هذا الهدف؛ فهو (الأمواج العارية) ثم (البحار) ثم (الشمس) ثم (الخيول). وكل إضافة تستحضر معها أخص لوازمها من (التقلب والاتساع والانكشاف)، ومن (الخطر والضياع)، ومن (السمو والتعالي المحرق)، ومن (الاندفاع الجامح). وكل هذه المواصفات تقدم المشبه في إطار قريب من الأسطورية التي توحد بين (الأعلى والأسفل)، و(التضخم والضآلة)، و(العتمة والإضاءة). فالبناء التشبيهي بناء أسطوري من الطراز الأول.

ويتعالى الخطاب الشعري لسلام على اللغوية عندما يتعامل مع أدوات خارج دائرتها، كـ(السيناريو) الذي يطرح – على مستوى السطح – مجموعة من المشاهد المنفصلة التي تعود – في المستوى العميق – إلى التكامل. وكانت ظواهر (الفصل والوصل) أكثر الظواهر المحققة لهذا البناء الصياغي، كما سبق أن أوضحنا. وفي هذا الإطار، لا تكتفي الصياغة برصد المشاهد المجردة، بل تعمد إلى تجسيدها دلاليًّا بحيل تعبيرية بالغة التأثير، مثل البناء التكراري الصاعد أو الهابط.

يقول الخطاب في (صدى):

قَطَرَةٌ

قَطرتَان

ثَلاَث.

وينفَجِرُ الدَّمُ في سَاحَةِ الوجِه دَفيِئًا.

يَفيض

بَطِيئًـا

بَطِيئًـا

يَفِيـض

يَفِيـض. (ص 61)

نلحظ التصاعد الدلالي في الأسطر الثلاثة الأولى، وهو تصاعد يتحقق من المردود المعجمي للدوال أولًا، ثم البناء الطباعي ثانيًا، ثم ينعكس التصاعد إلى تنازل في الأسطر من الخامس إلى التاسع. ولا ينتقص من طبيعة النزول الاتكاء على الدال (يفيض) الذي ينتج الكثرة والتدفق؛ لأن النزول الذي نعنية نزول كيفي، لا كمِّي.

ويمتد التعالي اللغوى إلى استعارة أدوات الحوار من فنَّي الرواية والمسرحية. لكن الحوار – في ديوان (ورودة الفوضى الجميلة) – يقدم أبنيةً إنتاجيةً غير مألوفة في الخطاب الشعرى عمومًا، حيث يدور الحوار أحيانًا بين (الأفعال)، أو لنقل إنه حوار بين (أحداث) زمنية، في مثل قول الخطاب:

أمتَد

أُوغِل.. تَنثَنِي

تَلتَمُّ.. أدفَع

تَحتَوِي.. أمْتَد

تَدخُلُ.. ألتَوِي

تَمتَدُّ.. أفتَح

أنثَنِي.. أمتَدُّ.. تَدفَعُ.. نَلتَوِي.. نَمتَدُّ.. نَدخُلُ.. نَنثَنِي.. نَلتَمُّ.. نَدفَعُ.. نَحتَوِي.. (ص32)

فالحوار يجرى بين (أفعال) داخلية وخارجية على صعيد واحد، إذ يأتي الصوت الأول حركيًّا خالصًا: (أمتد، أوغل، أدفع، أمتد، ألتوي، أفتح، أنثَني)، ثم يأتي الصوت الثاني محافظًا على هذه الحركية: (تنثَني، تلتم، تحتوى، تدخل، تمتد، تدفع، تلتوي)، ثم يلتحم الصوتان في حوارية داخلية تجمع بينهما على مستوى (النشوة الطاغية)، التي تجعل من الصوتين صوتًا واحدًا: (نلتوي، نمتد، ندخل، ننثني، نلتم، ندفع، نحتوي).

وقد يُعدل الحوار من طبيعته ليكون حوارًا بين (القول) و(الفعل)، على معنى أن الصوت الأول يمتلك الملفوظ، أما الصوت الثاني فإنه يحاور هذا الملفوظ بالفعل لا بالقول. وعلى هذا البناء- غير المسبوق- يقول الخطاب.

تُدَاعِبُ المسَاء.

وتَرمِينِي بِشَىءٍ لَايشبِه الأَشيَاء.

أسأُلهَا،

فَتَنثَنِي مُرَاوِغَة.

أسألُهَا،

فَتنثَنِي مُرَاوِغَة.

أسألُهَا،

فَتَختَفي في المَاء. (ص 25)

فالصوت الأول يطرح ملفوظه في صيغة (السؤال)، أما الصوت الثاني فلا يقدم ملفوظًا إيجابيًّا، وإنما يقدم أفعالًا حركية لاشك أنها تنتج (إيجابًا) أكثر مما ينتجه الملفوظ القولي: (تنثني مراوغة – تنثني مراوغة – تختفي في الماء). لكن الإيجاب يتضمن (السلب)؛ لأنه بمثابة هروب ومراوغة تنتهي إلى الغياب الكامل في (الماء).

ويتمادى خطاب سلام في تعاليه على اللغة بتوظيف ظواهر الطباعة التي تنشئ – في العمق – دراميةً من طراز خاص بشعر الحداثة، ونعني بذلك درامية الصدام بين المساحات السوداء والمساحات البيضاء. فالمساحات السوداء هي المشغولة بظواهر الكتابة، والمساحات البيضاء هي المفرغة من هذه الكتابة. والنظرة السريعة إلى مجمل الخطاب تكشف عن اهتزاز التوازن بين السواد والبياض على غير المألوف في الخطاب الشعري التراثي، بل والخطاب الشعري التفعيلي الذي يأتي فيه الاهتزاز بقدر محسوب. أما المرحلة الأخيرة للشعرية، فإن توظيفها لظواهر الطباعة قد أخذ طبيعةً دلاليةً مستترة. وصفحة واحدة – كالصفحة الثالثة والثمانين من الديوان – لا تضم إلا أربعة أسطر، بينما تضم الصفحة التالية لها- مباشرةً – عشرة أسطر، فضلًا عما يتركه الخطاب من فراغات داخل الأسطر مشغولة بالنقط، إعلانًا عن الغائب الصياغي أو الدلالي، وهو ما يمكن استعادته في نموذج الحوار بين (الأفعال) الذي سبق عرضه.

وفي هذا الإطار، تلجأ الشعرية إلى نوع من التنسيق الهندسي الذي يساهم في تشكيل الناتج الدلالي على نحو من الأنحاء، في مثل قول الخطاب:

وتَرٌ يُراوِحُ في انتِظَارِ اللمسَةِ الأولَى.

يتَرَاخَى كُلٌ شيء

كُلٌ شيءيتَرَاخَى

يتَرَاخَى

يتَرَاخَى

كُلٌ شَيء

يتَرَاخَى. (ص 36)

فـ(التراخي) لا يأتي تناميه وامتداده من البناء التكراري فحسب، بل منه ومن النسق الهندسي الذي زرع الدوال على نحو طباعي مميز يسمح للتراخي أن يأخذ مساحةً واسعةً تستوعب فاعلية (الوتر) أولًا، ثم تغطي الواقع في مجمله ثانيًا.

وفي هذا الإطار، يلجأ الخطاب إلى ظاهرة طباعية داخلية تعمل على شطره إلى متن وهامش، حيث يأخذ المتن شكلًا كتابيًّا مُكبرًا، بينما يأخذ الهامش شكلًا أصغر، وقد أخذت الظاهرة حضورًا لافتًا في الخطاب، مع دخولها دائرة التنوع، حيث يلتحم المتن بالهامش أحيانًا، وينفصل عنه أحيانًا أخرى. وهو – في هذا وذاك – يستهدف إنتاجًا بعينه، قد يضعف من فاعلية الهامش أحيانًا، أو يجعله تنويعًا على المتن أحيانًا أخرى، وقد لا يكون هذا ولا ذاك، وإنما يتكافأ الشكلان ليجعلا الخطاب مزدوج الإنتاج. وكل هذه الظواهر تحتاج إلى دراسة مستقلة لا تحتملها هذه الدراسة التي تتوجه إلى الخطاب في مجمله، دون أن ترتكز على نص واحد بالتحليل والتأويل. ولذلك، نكتفي – هنا – بتقديم النموذج الموضح للظاهرة فحسب.

تَنفَلتِينَ إلَى جَسدَي، وَالموتَى يشتَعلُون، بِلاَ ماءِ. والأمطَارُ الحَجَرٌةُ تَهمِي، يَنكَشِفُ العَسَسُ الليلي عَن الدَّمِ والأشلاَءِ المبقُورِةَ في الطُرقَاتِ، الظُلمَةُ كُتَلَةُ صَخرٍ مُوِغلةٌ، يتَرَاخَى وَإلَى جَسدَي تَنفَلتِيِن رُوَيدًا وحِراَبُ العَسسَ المنشُورَةُ تَقتَلِعُ الضَّوءَ النَّائِي، والأشيَاءُ الليلِيةُ قَوسٌ مَشدُردٌ، يتَرَاخَى يتَرَاخَى تَنفلِتين، وتَلتَفين، وتَنحَدِرِين، وفي الزِّمَن الفَاصِل: تَنفَجِرِينالثَّيرَانُ، الثِّيراَنُ، الثَّيرَانُ اللَّيلِيَّةُ والوَقتُ موَات. (ص49)

يلحظ أن الدفقة تضم ثلاثة مستويات طباعية، المستوى الغالب وهو المكتوب بالحجم المألوف في معظم الديوان، والمستوى الثاني هو المكتوب بحجم أقل: (وإلى جسدي تنفلتين رويدًا)، (تنفلتين، وتلفتفين، وتنحدرين، وفي الزمن الفاصل: تنفجرين). والمستوى الثالث هو المكتوب بحروف أكثر ضخامة من المستويين السابقين: (الثيران، الثيران، الثيران الليلية).

ولا شك أن هذا التشكيل الكتابي له وظيفته المقصودة في إنتاج المعنى، الذي يميل إلى (الحياد) في المستوى الثاني، ثم تزداد فاعليته مع ازدياد الحجم الطباعي في المستوى الأول، ثم تبلغ الفاعلية ذروتها في المستوى الثالث الذي يتكئ على التركيب المركزي الذي سبق أن رصدناه.

(7)

لا شك أن الحديث عن شعرية الحداثة قد صاحبه حديث عن الإيقاع، أو عن (الوزن)، ثم ازداد هذا الحديث واستفاض مع شيوع (قصيدة النثر) التي أهدرت الإيقاع المحفوظ جملة. ومن يتابع أمثال هذه الأحاديث قد يتصور أن (الوزن) كان هدفًا في ذاته، بينما الذي نراه أن أهمية (الوزن) تأتي من كونه أداة لإنتاج الإيقاع. فالإيقاع – إذن – هو الخصيصة الشعرية المطلوبة، وهي خصيصة تحتاج إلى أدوات تنتجها وتنظم حركتها داخل الخطاب، وليست مقصورةً على (الوزن) البحري أو التفعيلي، بل هو أدوات تتنوع إلى ظواهر وزنية، وظواهر تركيبية، وظواهر إفرادية تحتاج إلى متابعة دقيقة للكشف عنها، وتحديد مهمتها في إنتاج الإيقاع. وصعوبة هذا الكشف أنه يتعامل مع المستوى الكتابي، وهو مستوى صامت يغيب فيه صوت الإيقاع، ومن ثم، فإن المتابع، أو المحلل يحتاج – أولًا – إلى نقل الكتابية إلى الشفاهية، لتحديد ركائز الإيقاع. ومدى انتظامها وتواترها أو انقطاعها، ومدى انتشارها أفقيًّا، أو تركيزها رأسيًّا، ومدى اتساعها أو ضيقها. وأعتقد أن كل ذلك يمثل المبدأ البنيوي لإيقاع الشعرية، وهو مبدأ يصطدم – أحيانًا – ببعض المقولات الرافضة لقصيدة النثر، وهو رفض مؤسس على خلوها من الإيقاع، بالدرجة الأولى. لكن الملاحظ أن هذه الآراء تكاد لا تعتمد من الإيقاع إلا (الوزن)، سواء أكان وزن البحر أم وزن التفعيلة. وبمعنى آخر، نقول: إن هذه الآراء تعتمد على قوالب (سابقة التجهيز) لتحاكم بها النص الشعري، ثم ترفضه رفضًا سابقًا على قراءتها له؛ لأن أدوات النقد مادامت سابقةً، فإن الحكم سوف يكون سابقًا بالضرورة.

إن الذي ندعو إليه أن يكون التعامل النقدي مع النص الشعري – إيقاعيًّا – نابعًا من داخله، أي من خواصه الذاتية، وهي خواص قد تحقق إيقاعية أكثر كثافةً من إيقاعية الوزن. انطلاقًا من هذا التأسيس النظري، نقترح أن يتخلى الخطاب النقدي عن بعض المخلفات الرومانسية التي تتعلق بمقولات تهويمية عن الإيقاع النفسي والعاطفي، والداخلي أو الخارجي؛ لأن الحقيقة الإيقاعية الشعرية خالصة للصوتية، على كل مستوياتها.

والاقتراب من ديوان (وردة الفوضى الجميلة) – في هذا الإطار – وقراءته قراءةً صوتيةً سوف تكشف عن مجموعة من الظواهر الإيقاعية التي تنبع من تقاليده الخاصة. ومن الممكن رصد هذه الظواهر في ثلاثة مستويات: المستوى البديعي، والمستوى الصرفي، والمستوى الحرفي. وهي ظواهر تغوص في (الصوتية) التي قد تشتبك بالدلالة أو لا تشتبك بها؛ وهذا الاشتباك لا يجدي كثيرًا في تحقيق الشعرية.

المسـتوى الأوَّل:

هو (المستوى البديعي) الذي يوظف مجموعةً من البنى المنتجة للصوتية على نحو من الأنحاء. وربما كانت أكثر هذه البنى إغراقًا في الصوتية بنية (الجناس) التي تقع على التخالف الدلالي والتوافق الصوتي. صحيحٌ أن البنية لم تتردد في الديوان إلا اثنتي عشرة مرة، لكن تعاونها صوتيًّا مع غيرها من البنى البديعية هو الذي يشكل الإيقاعية البديعية في الديوان. يقول الخطاب، محققًا هذه الإمكانية الصوتية:

لاَ..

لَيسَ الأمرُ كَمَا يَبدُو.

فَلِمَاذَا أُبصِرُ مَا يَتَوَتَّرُ فِي الأُفقِ القَادِم.

وَالأوفَقُ أن نَتَحَرَّى فِي البَدءِ

حُدُودَ الألفَاظِ المُشتَبِهَةِ وَالمُشتَبِكَة. (ص45)

فالدفقة تعتمد – في إنتاج معناها – على حوارية داخلية بين النفي والإثبات. وداخل هذه الحوارية، تستعين الصياغة ببنيتين جناسيتين تحدثان نوعًا من الإيقاع الصوتي الذي يأتي خفيًّا في البنية الأولى (الأوفق – الأوفَق)، ثم يأتي جليًّا في البنية الثانية (المشتبهة – المشتبكة)، وبين الخفاء والتجلي، تتم مفاجأة المتلقي صياغيًّا عندما ينتج التشابه التخالف، وتتدخل بنية (الترصيع) لتؤازر بنية (الجناس) صوتيًّا، بإحداث ترددات صياغية متوازنة:

المَجدُ لَك.

وأنتَ عَاشِقِي الطالِعُ مِن نَهدَيَّ.. وَردَةٌ بَرَّيَّة

وأنتَ خَالِقِي الطالِعُ مِن سُرَّتِي.. حَمَامَةً(ص 12)

فالسطران الثاني والثالث يتكاملان – صوتيًّا – بهذا التقطيع المتوازن الذي تنتشر إيقاعيته في مساحة السطرين. ثم تتوالى البنى البديعية (الصوت – دلالية) مثل بنية (رد الأعجاز على الصدور)، التي تعمل على إحكام الدفقة التعبيرية صوتيًّا ودلاليًّا، عندما يتوافق مطلعها وختامها، في مثل:

لاَ شَيء، فَرَاغُ العَالَمِ مَبقُورٌ،

يَنْدَاحُ، وتَنطَفي النيَرانُ ولاَشَيء. (ص 54)

وبنية الترديد التي تحوز مساحة واسعةً من الصياغة معتمدةً – في إنتاج صوتيتها – على نوع من التردد الذي يجمع بين الحضور والغياب، في شكل تبادلي لصنع ضفيرة تعبيرية، تجمع بين التكرار، وعدم التكرار على صعيد واحد. يقول الخطاب:

وحِينَمَا انكَسَرَت جُيوشُنَا،

لُذتُ بِالسَّلاَح.

فَلَمَّا انكَسَرَ السلاَح،

لُذتُ بِالبَحر.

ولَمَّا أتَت جُيُوشُهم مِن البَحرِ،

اعتًصَمْتُ بِهَا. (ص 24)

فالسطر الثالث يستعيد دال (الانكسار) من السطر الأول، ويستعيد دال (السلاح) من الثاني، ثم يغيب الدالان في الرابع، ثم يستحضر الخامس دال (الجيوش) من الأول، ودال (البحر) من الرابع. وهذا النمط الترددي يحقق إيقاعية صوت دلالية واضحة. وقريب من هذه البنية بنية (العكس) التي تعتمد على التحرك الضدي للصياغة، حيث تتحرك المفردات للأمام، ثم تستعيد الحركة في شكل عكسي مرةً أخرى. فالإيقاعية – هنا – تكرارية بالدرجة الأولى، مع احتوائها على نوع من المخالفة التركيبية التي تجعل الإيقاع ذهابًا وعودةً معًا. يقول الخطاب:

يَتَدَاعَى كُلُّ شَيء.

كُلُّ شَيءٍ

يَتَدَاعَى

يَتَدَاعَى

يَتَدَاعَى

كُلُّ شَيء. (ص 66)

فإذا كان التداعي قد تسلط على المتضايفين في السطر الأول، فإن السطرين الثاني والثالث يعكسان البناء التركيبي، حيث يتسلط المتضايفان بكل طاقتهما الشمولية على فعل (التداعي). وهذا التوجه الدلالي يصاحبه نوع من الإيقاع الصوتي الناتج من تردد الدوال محافظةً على بنائها الصياغي:

| يتداعى | كل | شيء | ||

| كل | شيء | يتداعى | ||

| يتداعى | كل | شيء |

وإذا كانت البنَى البديعية التي عرضنا لها تمثل تغايرًا – على مستوى السطح – فإن بنيتها العميقة تعتمد التكرارية ضرورةً لتنتج صوتيتها، لكنها – على نحوٍ من الأنحاء – تكرارية منقوصة بالنسبة لبنية (التكرار) الخالصة، التي استدعاها الخطاب ستًا وأربعين مرة، لتنتج الإيقاعية الصوتية أولًا، ثم تعمل على المستوى الدلالي لإنتاج (التقرير) أحيانًا، أي تقرير المعنى السابق، أو لإنتاج (التأسيس) أحيانًا أخرى، أي تأسيس دلالة إضافية بكل تكرار. فعلى مستوى التقرير، يقول الخطاب:

أجرَاس

اللَّيل

تَدُقٌ، تَدٌق

دُق

دُق

دُق

دُق

فَمَن

مَن يَطرُق مُنتَصَفَ الوَقْتِ الرّاكِدِ، مَن؟ (ص 58)

فالدفقة تغوص في تكرارية تقريرية ممتدة، حيث يتردد فعل (الدق) ست مرات، وهو تردد يتوافق مع حاجة الدلالة إليه لتهز الواقع الزمني الراكد ركودًا عميقًا يحتاج إلى مثل هذا البناء التكراري بكل بُعده الصوتي. وهو بُعد حرصت عليه الشعرية حتى إنها أنهت الدفقة بينية (رد الأعجاز على الصدور) لتكثف هذه الصوتية (مَن…… مَن). ويوظف الخطاب بنيةً بديعيةً (صوت دلالية)، أيضًا – هي بنية (التقابل). ويلاحظ – هنا – أن الصوتية غائبة على مستوى السطح، وحاضرة على مستوى العمق، ذلك أن التقابل يعتمد – في تشكيل بنيته – على حضور (المتقابلات) أو (المتضادات). وحضور كل طرف على حدة يستدعي ضده ذهنيًّا، مما يعنى وجود تكرارات ضمنية. فإذا قلنا: أبيض – أسود، فإن البياض يستدعي السواد رأسيًّا، والسواد يستدعي البياض رأسيًّا، حيث تتشكل البنية العميقة على النحو التالي:

| أبيض | أسود | |

| أسود | أبيض |

فالبنية العميقة تنشئ تكراريةً مزدوجةً تحقق نوعًا من الصوتية الإيقاعية.

وقد ترددت هذا البنية – في الخطاب – ستًا وعشرين مرة، متجاوبةً مع مجموع البنى (الصوت دلالية) حيث يبلغ مجموعها سبعًا وستين بنية، بمعدل تردد بنية واحدة لكل سبعة أسطر تقريبًا، مما يعنى أن الإيقاعية البديعية تمثل ركيزةً من ركائز الإيقاع في هذا الديوان.

المستوى الثاني:

هو الذي نسمية (الإيقاع الصرفي)، ويكاد ينحصر في التوازن الذي يتحقق بين دالين أو أكثر في البناء الصرفي، سواء توافق مع البناء العروضي أم لم يتوافق معه. وقد ترددت هذه الظاهرة – في الديوان – إحدى وثلاثين مرة. فمن ذلك – مثلًا – التردد التجاوري لصيغة (أفعال) في قول الخطاب:

دَقَّةُ الأَوقَاتِ تَأفُل

تَأفُلُ الأَصدَاءُ والأَضوَاءُ، والأَلوَانُ والأَحزَان(ص 96)

فالسطر الثاني يضم أربعة دوال على هذا الوزن الصرفي، مع اتصالها باللاحقة (الـ)، وهو ما يصنع سبيكةً صوتيةً منتظمة الإيقاع. ويبدو حرص الخطاب على هذا الانتظام عندما يعمد إلى حذف اللاحقة من دال إذا حذفت من الآخر، في مثل قوله:

سَماءٌ مِن أصدَاء،

وأَصدَافٌ مِن زَبَدٍ (ص 54)

حيث يتحدد الدالان (أصداء- أصداف) في الوزن الصرفي (أفعال)، مع تخلصهما – معًا – من أداة التعريف (الــ) التي حضرت في النموذج السابق. ويلاحظ – في هذا البناء الإيقاعي – ضرورة تجاور الدوال المتوافقة في الوزن الصرفي، حتى يمكن إنتاج الأثر الإيقاعي؛ لأن التباعد بينها يضعف من هذا الأثر.

المستوى الثالث:

هو ما أسميناه (الإيقاع الحَرفي)؛ لأن إيقاعيته تأتي من تردد حرف أو حروف بعينها، فرادى وجماعات. وربما كان هذا المستوى أكثر المستويات انتشارًا، وأكثرها فاعلية في إنتاج الإيقاعية. فعلى مستوى الحرف المفرد، يعمد الخطاب – أحيانًا – إلى ترديد حرف بعينه، محدثًا به نوعًا من الامتداد الصوتي التماثلي، فنلاحظ – مثلًا – تردد (الشين) في قوله: وترَمِينِى بِشَىءٍ لاَ يُشِبهُ الأشيَاء

أو تردد حرف (النون) في قوله:

نَمتَدُّ.. نَدخُلُ.. نَنْثَنِي.. نَلتَمُّ.. نَدفَعُ.. نَحْتَوِي.. نَمتَد. (ص 33)

وهذه الغواية (الحَرفية) تتمثل – أيضًا – في عملية الاختيار الإفرادية، إذ تتسلط الاختيارات على دوال تتحقق فيها تكرارية الحروف. وقد وقعت الاختيارات على مئة واثنين وتسعين دالًّا تتوفر فيها هذه الخصيصة الصوتية، بمعدل تردد دال واحد لكل أربعة أسطر تقريبًا. وهي نسبة عالية نسبيًّا تجعل للظاهرة حضورًا مؤثرًا في الإيقاع الصوتي. يقول الخطاب، محققًا هذه الطاقة الإفرادية:

الليلُ ثَقِيلٌ كَالجُثُةِ والظُّلمَةُ كالأبَدِ الرَّاسِخِ، لاَ هَسهَسةٌ، أو هَمهَمَةٌ، غَيرَ رَفِيفِ البُوم، دَبِيبِ الأَبرَاص، فَحِيحِ الحيَّاتِ، الثَّيرَانُ اللَّيلِيَّةُ– رَاضِيَةً – تَرعَى كَلأَ المَوتِ. (ص 53)

فالدفقة تضم خمسة دوال ذات رنين صوتي نتيجةٌ لاعتمادها على التردد الحرفي في بنائها الصياغي: (هسهسة – همهمة – رفيف – دبيب – فحيح). والصوتية – هنا – تجمع الصوتية الناتجة من تردد الحروف، ثم الصوتية الناتجة من المردود المعجمي للدوال.

وفي هذا الإطار، تتردد ظاهرة حَرفية أخرى، حيث تتوجه الشعرية إلى دوال بعينها تنتهي بالهمزة المسبوقة بالألف، أو ما يسميه اللغويون (الألف الممدودة)، وهي تسمية تشي بالبُعد الصوتي فيها الذي يعتمد على انفتاح الصوت وامتداده. وقد ترددت الظاهرة في الديوان تسعين مرة، بمعدل تردد يبلغ دالًّا واحدًا لكل ثمانية أسطر تقريبًا. يقول الخطاب:

يَلعَبُ الوَقتُ بِى

وَأنَا

جَمرةٌ بَينَ مَاءٍ ومَاء.

لَا وقتَ لي،

غَير وَقتِ الانطفاء.

وَاقِفٌ،

في مَفَرِقِ السَّاعَاتِ

أحتَرِفُ الرِّثَاء. (ص 89)

ومن الواضح أن وقوع الدوال (ماء- ماء- الانطفاء- الرثاء) في منطقة القافية قد أكسبها قيمةً إيقاعيةّ إضافية، من حيث كانت خاتمة السطر الشعري، مما يستدعي الوقوف عليها، وهو وقوف يزيد في تأكيد صوتيتها. وتوغل الصوتية في تأكيد سيطرتها بإيقاع اختياراتها على دوال تضم في تكوينها (حرف المد: الألف والواو أو الياء) وهو ما نسمية (الحركة الطويلة) التي تحتاج – في نطقها – إلى فتح مجرى الهواء وتخليته من أي عائق، حتى يخرج الصوت حرًّا طليقًا، محدثًا أكبر كَمٍّ من الصوتية. وقد وقعت الاختيارات – في الديوان – على ألف وثمانمائة وواحد وثلاثين دالًّا تتوفر فيها هذه الخصيصة الصوتية. فإذا كانت مجموع الدوال في (وردة الفوضى الجميلة) ألفين وتسعمائة وستة دوال، فإن نسبة الدوال المحتوية على حرف المد تبلغ 63% من مجموع الدوال. وهي نسبة مرتفعة تجاوز نسب التردد المألوفة في الخطاب العادي؛ ذلك أن نسبة الحروف (الصامتة) في التعامل العادي تبلغ 52%، ونسبة (الصائتة) 48% [3].

وتصل الغواية الصوتية – على مستوى الحروف – إلى ذروتها عندما تتدخل في تحديد العلاقة التجاورية بين المفردات، حيث يعتمد التجاور على ضرورة وجود حرف أو أكثر يجمع بين الدالين أو الدوال المتجاورة. وقد ترددت الظاهرة – في الديوان – أربعمائة مرة واثنتين. فإذا لاحظنا أن الظاهرة تتجاوز الدالين إلى الدوال، فإن مؤشرها يؤكد مهمتها المركزية في إنتاج الإيقاعية في الديوان. وهي مهمة تحتاج إلى تأمل وإنصات للإحساس بها. فعلى مستوى الربط المزدوج، يقول الخطاب:

خُيُولُ المَوتِ مَدًى نَارِيٌّ يَتَرَاكَضُ،

حَمحَمَةٌ تَبحَثُ فِي جُثَثِ القَتلَى عَن جِسَدٍ. (ص 52)

حيث يؤازر حرف (الميم) علاقة التجاور بين (الموت) و(مدى)، و(الراء) تؤازر العلاقة بين (ناري) و(يتراكض)، و(الحاء) تؤكد العلاقة – صوتيًّا – بين (حمحمة) و(تبحث). وعلى مستوى الربط الثلاثي، يقول الخطاب: لاَ شَيءَ، فَرَاغُ العَالَمِ مَبْقُورٌ، يَنْدَاحُ، وتَنطَفئ النّيَرانُ ولاَ شيء. (ص54)

فحرف (النون) يؤكد العلاقة الصوتية بين (ينداح – تنطفئ – النيران)، بالإضافة إلى الربط الثنائي بحرف (الميم) بين (العالم- مبتور)، ثم إحكام الإيقاع – في الدفقة – ببينية (رد الأعجاز على الصدور) التي سبق الحديث عنها. وعلى مستوى الربط الرباعي، يقول الخطاب: يَختَفي الأَصفَرُ خَلفَ النَّافِذَةِ الرَّاحِلَة. (ص 9)

فـ (الفاء) تعقد العلاقة الصوتية بين الدوال الأربعة الأولى: (يختفي- الأصفر – خلف- النافذة).

وعلى مستوى الربط الخماسي: تَأفُلُ الأصدَاءُ والأَضوَاءُ، والأَلوَانُ والأَحْزَان. (ص 77)

حيث تربط (الهمزة) بين الدوال الخمسة في الدفقة، بالإضافة إلى الإيقاع الرابط بين (الألوان والأحزان) بحرف (النون)، وبالإضافة إلى الإيقاع الناتج من وحدة الوزن الصرفي (أفعال) الذي سبق أن أشرنا إليه.

ويلاحظ أن هذه البنية الإيقاعية تلجأ – أحيانًا – إلى عملية تبديل وإحلال لإنشاء ضفيرة صوتية مميزة، حيث يرتبط الدال الأول مع الثاني بحرف معين، ثم يعمل الثاني على عقد علاقة حَرفية مع الثالث بحرف آخر؛ وهكذا حتى تنتهي الدفقة منتجةً إيقاعيةً تجمع بين التوافق والتخالف. وعلى هذا النحو، يقول الخطاب:

أدخُل البَلَدَ المَنِيـعَ، فَيَحتَفِي الفُرسـَانُ بِي، وَمَوَاكِبُ الخَيلِ، الطُّبُولُ، بَيَارِقُ النَّصرِ، الأغَانِي، أرتَدِي جَسَدًا جَدِيدًا. (ص 29)

حيث يربط السطر الأول بين الدالين (أدخل- البلد) بحر في (اللام والدال)، ويربط السطر الثاني بين الدالين (يحتفي- الفرسان) بحرف (الفاء)، ثم يربط بين الجار والمجرور (بي) في نهاية السطر بمطلع السطر الثالث (مواكب) بحرف (الباء)، ثم تأتي الظاهرة التي نعنيها عندما يرتبط دال (الخيل) بدال (الطبول) بحرف (اللام)، ثم يرتبط دال (الطبول) بما يليه (بيارق) بحرف (الباء)، ثم يرتبط الدال (بيارق) بما يليه (النصر) بحرف (الراء)، ثم يرتبط (النصر) بما يليه (الأغاني) بحرف (النون)، ثم يرتبط دال (الأغاني) بما يليه (أرتدي) بحرف (الهمزة)، ثم يرتبط الدال (أرتدي) بما يليه (جسدًا) بحرف الدال، ثم تستعيد الدفقة ثنائية الربط بين (جسدًا) و(جديدًا) بحرف (الدال) و(الجيم).

ويلاحظ أن الدفقة قد انفتحت – صياغيًّا – بالدال (أدخل) وانغلقت بالدال (جديدًا) ليكون الربط بينهما بحرف (الدال)، وهو ما يجعل الدفقة سابحة في إيقاعية حرفية بالغة الحدة.

إن المتابعة الإحصائية تقدم البنى الإيقاعية على النحو التالي:

| الجنــاس

الترصيــع رد الأعجاز العكس التكرار التقابل التوازن الصرفي الكلمات مكررة الحروف كلمات آخرها ألف ممدودة كلمات فيها حرف مد كلمات ترتبط بحرف أو أكثر |

12 بنيـة

5 بنَـى 5 بنَـى 3 بنَى 46 بنيـة 26 بنيـة 31 بنيـة 192كلمـة 90 كلمـة 1831 كلمـة 452كلمـة |

| الجمــلة | 2993 بنيـة |

فإذا كانت أسطر الديوان 735 سطرًا، فإن معدل التردد يبلغ أربع بِنَـى لكل سطر تقريبًا. وأعتقد أن هذا المؤشر الإحصائي ينفي خلو (قصيدة النثر) من الإيقاع، إذا لم نحصر الإيقاع في الوزن أو التفعيلة. بل يؤكد أن الإيقاع له السيادة المطلقة على الصياغة، في مستوى المفردات أو في مستوى المُركبات. وهو إيقاع نابع من طبيعة الخطاب ذاته، ومن اختياراته التعبيرية أو التعليقية، وليس سابقًا على الإبداع كما هو الأمر في الإيقاع التفعيلي.

المصادر والمراجع

أولًا: دواوين الشِّـعر:

- إشراقات رفعت سلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992.

- إنها تُومئ لي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993.

- هكذا قلت للهاوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993.

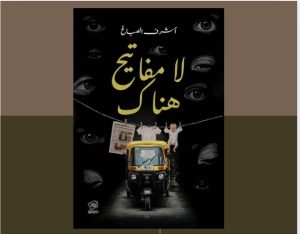

- وردة الفوضى الجميلة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1987.

ثانيا: المصـادر:

- أبو زيد شلبي، سيف الله خالد بن الوليد، دار الخانجى، القاهرة 1952.

- حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار، القاهرة 1987.

- ريمون طحان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1972.

- صلاح عبد الصبور، ديوان “أحلام الفارس القديم“، دار الشروق، ط4، القاهرة، 1981.