محمـد فكري الجزار

“إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب، محبةً تليق بالمعلم حين يكون أبـًا بحق”

الكتابة فعلٌ مزدوج الماهية؛ فهي – من جهة – تنتمي إلى المكان، ومن جهةٍ أخرى لا يمكنها الانقطاع عن الزمن، باعتبار تمثيلها التصويري للغة التي هي زمانية بطبيعتها الشفاهية. ازدواج الماهية ذاك يجعل نصيتها متوترة وقلقة، بشكل يرجئ اكتمالها إلى تحقق الشق الآخر من إنتاجيتها، بما هي فعل تواصلي؛ أعني القراءة. والقراءة غير الاستماع؛ فالقراءة فعل تلقٍّ إيجابي وحُر في تصرفه بالكتابة. اما الاستماع ففعل تلقٍّ سلبي، لا حيلة له في التصرف بالكلام إلا فهم مقاصد قائله. وإذن، فتحت مظلة التواصل، يتمايز الكتابي (البصري) من الكلامي (الشفاهي) تمايزًا قد يصل حد الاختلاف، لولا جامع اللغة بينهما. وحين انتقل الكلام إلى عالم الأدب، وتحديدًا الشعر، لم يختلف كثيرًا عنه من قبل، اللهم إلا في تنظيم الخواص الإيقاعية للغة في أشكال محددة وزنًا وقافية. ولعل قول قُدامة شاهد صدق على هذا؛ فالكلام قولٌ دالٌّ على معنى. وليصبح الكلام شعرًا يوصف القول بالموزون المقفى، ثم الدلالة على المعنى التي للكلام. وقد حكم هذا التعريف النقد الأدبي العربي طويلًا. اما البلاغة، أو أسلوبية القول إفرادًا وتركيبًا وتحسينًا، فلم يكن ثمة تمييز في ثقافتنا بين الشعر ولا النثر ولا حتى “القرآن الكريم”. وفي أعلى نقطة، على منحنى تطور الخطاب البلاغي، صارت المزية (الأدبية) قائمة حصريًّا في النحو (عبد القاهر الجرجاني). ان الطابع الزمني للتواصل الشفاهي – أدبًا كان أو غير أدب – مؤسس على ثلاثة مبادئ، هي على الترتيب: المرجعية، والنحوية، والإيقاعية. وطبيعي أن يكون تحول التواصل من الزمان إلى المكان/الفضاء في “الكتابية” تحررًا من هذه المبادئ المؤسِّسة، وتحويلها إلى خيارات أداء لا إلزام فيها. ان الكتابة تشيؤ للُّغة وتصوير لها وأسرها أسرًا مؤبدًا في المكان، بوصفها أشياء أو مرئيات (7 /47، 48)[*]. وحده منطق الفضاء (المكان) هو المؤسِّس للكتابية، ويأتي ما سواه، حتى قواعد اللغة، تابعًا له. ومن ثم فممكنات الكتابة غير قابلة للاستنفاد؛فقابلية الفضاء لاحتواء (احتياز) كل شيء، لغويًّا كان أو غير لغوي، قابلية مفتوحة دونما شروط عليها. وبناءً عليه، فمنطق الفضاء يقترح مفهومًا جديدًا مختلفًا تمامًا عن العلائقية (النحوية) التي للشفاهية. يقوم الفضاء على مبدأ مؤسس واحد ووحيد هو “التجاور”. والتجاور مبدأ وجودي، وليس رمزيًّا (لغويًّا) على الإطلاق، حيث المتجاورات في فضاءٍ ما غير مشروط بتساندها وظيفيًّا (إسناده) على (إلى) بعضها بعضًا، ومن ثم إطلاق احتمالات علاقاتها دون قيد، سواء أكان دلاليًّا أو مرجعيًّا. الأمر الذي لا يجعل الكتابة مغايرة للكلام فحسب، بل للُّغة نفسها أيضًا. مفارقة الكتابة أنها لا تطرح نفسها باعتبارها لغة، وفي الوقت نفسه لا تقوم بتمثيل اللغة؛ إنها لا تمثل إلا نفسها بصريًّا. هذا التوتر بين الكتابة واللغة يرجئ المدلول بالضرورة لحساب صورة الدال، التي تصنع – بمجاورتها لصورة دال آخر – إمكان علاقة لا يجد ما يحققه إلا في دائرة متسعة من الاحتمالات. ولا شروط للفضاء على ما يوجد فيه؛ إنه قابلية مفتوحة ولا محدودة لاحتضان حضور/وجود ما سوى اللغة في فضائه، دونما شروط عليها. وأكثر من هذا، تتسع تلك القابلية، فلا تفرق ما بين الحضور المنتظم والحضور النقيض له، أي اللامنتظم: “الفوضى”، ودون أن ينفرد المنتظم بالمعنى. ان الإدراك التزامني لمحتويات المكان يمثل ضربًا من التعسف بمنطق/سيمياء التجاور الذي يقوم عليه الفضاء المليء؛ وفي المقابل قد يستحيل الإدراك التعاقبي – في بعض الحالات – من فوضى الوجود في هذا الفضاء. هذا إذا اعتبرنا المكان في ذاته؛ أما إذا ارتكزنا إلى إدراكنا، فالأمر يتجاوز التزامني والتعاقبي إلى تمفصلهما في كلية إدراكية واحدة، تمامًا كما هي كلية الفضاء الذي تشغله الموجودات فيه، أو “الصور” المتعددة والمتنوعة. وسيميائية التبادل، بين كلية الفضاء وجزئية الموجودات/الصور فيه، تمثل الآلية التي يتمفصل بها كل من الإدراك التزامني والتعاقبي. وعلينا – بدءًا – أن نفرق بين الكلية والوحدة؛ فكلية الفضاء لا تعني، بالضرورة، وحدة المحتوى التي يمكن أن تكون متحققة، كما يمكن ألا تكون كذلك؛ فخيارات ترسيم الفضاء وتوزيعه حرة ومنفتحة على كل إمكاناتها، وهي إما أن تضبط عمليات إدراكه بصريًّا، وإما أن تترك هذا الإدراك مفتوحًا على تأويل لا متناه… وليس بإمكان نص تحقيق ما سبق كما يمكن ذلك للشعر. ولعل الديوان النموذج الأكثر أهمية في هذا الصدد الشاعر هو ديوان الشاعر رفعت سلام: “حجر يطفو على الماء” (ط1: 2006، ط2: 2008)، والأخيرة هي الطبعة المعتمدة في هذه الدراسة.

لم تخل أربع وعشرون صفحة من القطع المتوسط – هي كل الديوان – من رسوم لا نظام لوجودها في الصفحة، وأغلبها من نوع السيلويت Silhouette، وخطوط تشكل تخطيطًا لرسم لم يكتمل أو أريد له ألا يكتمل. وفي العموم، هي رسوم أقرب تشكيليًّا للكاريكاتور. هذا فضلًا عن توزيع المكتوب (اللغة) إلى متن وهامش يمتد حتى يحيط بالمتن، وكذلك توزُّع مكتوب ثانوي، وكأنها توقيعات، على كل جوانب الصفحة دون انتظام، سواء على مستوى الفضاء الذي يشغله، أو على مستوى طريقة حضوره؛ إذ يوجد أفقيًّا ورأسيًّا ومائلًا، لا هو أفقي ولا رأسي. هذا مع ملاحظة اختلاف الخط نوعًا وحجمًا ودرجات لون الأسود. وقد شغل كل هذا أعلى الصفحة وأسفلها وجانبيها، فيما يشير إلى موقف سيكولوجي، ولعله رؤيوي أيضًا، من “البياض”… اننا إزاء صفحة شعرية صاخبة بصريًّا، والشاعر يعلن مسؤوليته عن هذا الصخب. وكل قصد دال بذاته من قبل أن يكون دالًّا بما تجلَّى من خلاله وبواسطته. يقول “يوري لوتمان”: “حيثما اقتنصنا – في الكتابة الشعرية – ما يشير إلى تخطيط مسبق (قصدًا)، فإن بوسعنا الحديث عن قيمة فنية لتلك الكتابة، على اعتبار أن كل ما يُخطَّط في الشعر لا يكون كذلك إلا لكي يحمل قيمة ما” (4 /110). فما دلالة قصد الشاعر (القيمة) من توزيع الفضاء المكتظ باللغة وخطوطها والأشكال والرسوم، وعدم انتظام وجود كل هذا؟ لعلها صناعة الفوضى، أملًا باحتمالات نظام بديل (رؤية سياسية)، أو لعلها أيقنة هجائية لفوضى الواقع (رؤية سياسية أيضًا)، أو لعلها مقاومة الفراغ.. الصمت.. العدم الماثل في رمزية البياض (رؤية سياسية كذلك)، أو لعلها هذا جميعًا بكل تناقضاته. وأيًّا كان الأمر، فإن عدم تميز النص الشعري من النصوص المصاحبة، بل كون بعض هذه النصوص المصاحبة شعرًا هي الأخرى، يؤسس للصفحة الشعرية باعتبارها النصية الجامعة لكل من النص والنص الموازي والنصوص المصاحبة له، ولجماليات التجاور (5 /102) منطقًا بنائيًّا وتفكيكيًّا معًا لهذه النصية الجامعة.

عتبـة العنوان: لعل من المفيد الإشارة إلى عتبة العنوان في أعمال رفعت سلام الشعرية السابقة على عنوان ديوان الدراسة، فهي ذات علاقة قوية به، وبخاصة الدواوين الثلاثة الأخيرة:

- هكذا قلت للهاوية.

- إلى النهار الماضي.

- كأنها نهاية الأرض.

- حجر يطفو على الماء.

ثمة جامع بين العناوين الأربعة مكانًا: (الهاوية – نهاية الأرض)، وزمانًا: (النهار الماضي)، وقانونًا نقيضًا لقانون الطبيعة: (طفو المادة الكثيفة) – هذا الجامع يؤسس واقعًا ليس غرائبيًّا ولا عجائبيًّا، ولكنه بكلمة واقع غير طبيعي، ليس لبنائه شعرًا إلا الخروج على السائد الشعري… ان الديوان قصيدة واحدة، ومن ثم فله عتبة/عنوان واحد، ولا توجد في صفحة العنوان غير شكل واحد أعلى الصفحة إلى اليمين، وفيما يبدو أنه أيقونة لـ”بومة” مصورة جانبيًّا، بينما تدير رأسها، بعينيها حادتي البصر، باتجاه القارئ. ويقع تحتها خط بعرض الصفحة يتوسطه أسفل منه (بعكس عناوين دواوين الجزء الثاني) عنوان الديوان. وبياض[1] يتسع حتى أسفل الصفحة، لنجد – وفي أقصى اليسار – شكلًا آخر لحيوان منقرض قريب من الديناصور. وعلى نفس المستوى، يوجد على اليمين رقم الصفحة. ان الفراغ/البياض سيد الموقف في صفحة النص المصاحب/الموازي، وتبدو اللغة تقود دلالته ودلالة الرسوم /النصوص المصاحبة: “حجر يطفو على الماء“. من السهل اليسير تأويل إحدى الكلمتين: الحجر أو الماء، للقفز على التناقض مع القانون الطبيعي لكل منهما، أو “المنافرة”، كما يحلو لجون كوهين أن يقول (2 /104). اما شعرية العنوان، ففي نفي المنافرة/الانزياح، واعتماد مرجعية الكلمات الثلاثة: “حجر – يطفو – ماء”، والحرف: “على”، وكذلك قواعد تنظيمها إسنادًا وتعليقًا. مبدئيًّا ثمة إطناب يصل درجة الحشو في العنوان؛ فالفعل “يطفو” إذا ما أُطلق تضمَّن شبه الجملة “على الماء”بمجرد دلالته المعجمية. غير أن الدلالة الضمنية تقع على النقيض من مقاصد الشاعر الذي يريد أن يقيم التناقض الدلالي بصريًّا بين الحجر والماء، في الوقت نفسه الذي يعمل فيه الفعل والحرف المتعلق: “يطفو على” لإنجاز دلالة الشذوذ، إلى حد تناقض الواقع (النصي) الذي يبنيه العنوان مع قوانين الطبيعة، مستدلًّا على كمليتها بواحد من هذه القوانين. ثمة خلل أصاب العالم (الفعلي) جعل اللامعقول قانونًا فاعلًا وسائدًا ومهيمنًا؛ يؤكد هذا ارتفاع العنوان (طفوه) أعلى الصفحة بالرغم من لا معقولية تطابق الدلالة والنحو فيه. وثمة تأكيد آخر هو أن يكون هذا العنوان ومصاحباته فاتحة الديوان: “حجر يطفو على الماء الهوينى، أيها الزمن القاسي اتئد، قادم… ” (ص: 367) أيضًا أعلى الصفحة الأولى من الديوان.

النصُـوص المصاحبـة[2]

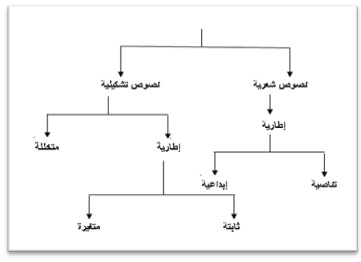

يضم ديوان الدراسة نوعين من النصوص المصاحبة: نصوص شعرية، ونصوص تشكيلية، ولا تخلو صفحة من ديوان الدراسة من هذين النوعين. تأخذ النصوص التشكيلية موقعين من فضاء الصفحة الشعرية، أحدهما: إطاري يشغل حواف النص من أعلى وأسفل وعلى الجانبين. وينقسم إلى نوعين، ثابت ومتغير. والآخر: متخلل يتداخل مع النص، سواء في هذا متنه وهامشه. هذا بينما نجد النصوص الشعرية المصاحبة لا تشغل إلا إطار النص. ويمكن تمييز نوعين منها، الأول: تناصي بالاقتباس الكامل أو الجزئي. والآخر: من إبداع الشاعر، وإن لم يخل من تناصات (اقتباسات ثانوية) هو الآخر، باستثمار دلالات موسومة تنتمي إلى خطابات معينة.

(مخطط رقم 1)

النصُوص التشكيـليَّة

أولا: الأشكال الحافَّـة: الثابتـة: تم تثبيت أيقونة /صورة “البومة” في الطرف الأعلى من كل صفحات الديوان، وهي تماثل تمامًا – من حيث وضعية جسدها الجانبية، مع التفاف رأسها (90 درجة) في مواجهة الناظر لها (القارئ) – “لوحة (فرعونية) موجودة على الكفن الخارجي لـ”جيهوتي نيخت Djehuty – nekht أمير المملكة الوسطى؛ السلالة (الأسرة) الحاكمة الثانية عشر لمصر 1991- 1876 ق. م”(3 /22). وترمز البومة إلى حرف “الميم” في اللغة الهيروغليفية (م م /23). اما إغريقيًّا، فكانت البومة طائرًا رمزيًّا، إلى حد أنها قاسمت الإلهة أثينا إحدى وجهي عملة يونانية قديمة، والتي كانت تعرف بالبوم في اللغة المحكية (3 /24)… فهل كان الشاعر، وهو يثبت أيقونة البومة في أعلى صفحات ديوانه، يقصد هذا التاريخ الرمزي؟ أم أنه كان أقرب لتشاؤم العرب من هذا الطائر الذي لا يطير إلا في الظلام، وبهدوء وصمت قاتلين؟ … لندع الإجابة إلى حين استبصار أيقونة أخرى تتكرر أسفل كل صفحات الديوان، فيما عدا الصفحة الأولى والأخيرة، وتقع على الطرف الآخر من أيقونة البومة في الأعلى. هذه الأيقونة لامرأة تجلس القرفصاء في وضع جانبي، بحيث كان ظهرها للنص ووجهها لحد الصفحة أو أقصى نقطة من نهايتها. وبينما كانت البومة سوداء حدها بياض الصفحة، كانت أيقونة المرأة الأسود حدها الفاصل بينها وبين بياض الصفحة، فهل ثمة علاقة بين البومة المحدِّقة بالقارئ وبين المرأة الفرعونية المعرضة، النائية بجانبها عنه، وعن الصفحة؟ … وما دلالة التناقض اللوني بينهما؟ … ولماذا خلت الصفحة الأولى والأخيرة من المرأة فقط؟ … ان وضعية الأيقونتين تشيران إلى عضوية علاقة البومة بنصها وقارئها، وموقف (أيديولوجيًّا) المرأة من الاثنين: البومة برمزية الموت عند الفراعنة، وقدَريتها الإلهية عند اليونان، ودلالة الشؤم عند العرب. وكما هو واضح يمكن إقامة نسق واحد بين التعميمات الثلاثة، دون نظر في تفاصيل خطابها، لتبني بنسقها هذا ثابتًا نصيًّا متكررًا يُناط به وسم كل المتغيرات في الأشكال الحافة؛ فأي وسم؟ إن تحليل المعلومات التي تحملها الأيقونتان يمكنه أن يجيب على هذا السؤال. يقول “جاك أومون”: “إن الإدراك البصري هو معالجة، على مراحل، للمعلومات التي تصل إلى العين بواسطة الضوء. وهي مثل كل المعلومات الأخر، مشفَّرة، ما يعني أنه في إمكان النظام البصري أن يستدل على بعض الضوابط في الظواهر الضوئية التي تصل إلى العين ويحلِّلها أيضًا. المهم أن هذه الضوابط تطال ثلاث خاصيات تميز الضوء، وهي: الكثافة، وطول الموجة، والتوزيع في الفضاء” (7 /21). وتحليل الأيقونتين ينتج نسقًا تقابليًّا بين كل من “البومة” و”المرأة”، كما في المخطط التالي:

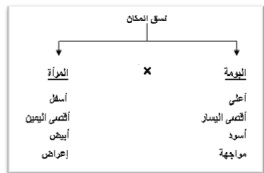

(مخطط رقم 2)

هذا من حيث الأيقونة في ذاتها؛ أما من حيث مرجعيتها، فالبومة رمز لا إنساني وعالمي: فرعوني – يوناني – عربي. بينما المرأة رمز إنساني، مخصص شكلًا بالقومية المصرية (فرعونية). ولعل “حجر” العنوان ينتمي إلى الحقل الأول، وينتمي حقل “الماء” إلى الحقل الآخر، وذلك بوضع “نهر النيل” في الاعتبار، والذي يظهر في الأشكال المتخللة المتغيرة أيقونةً مستقلةً في أكثر من صفحة، وكذلك جزءًا من أيقونة لوجه إنسان.

- الأشكال المتغيِّـرة: حيثما اتفق من حواف الفضاء (الشعري)، ثمة ديناصورات، تماسيح، جعران، غزال، أبو قردان، وجه إنسان (رجل)، سرطان، فراشة، طائر، نخلة، ثور… لا معنى لكل هذه الأيقونات سوى معنى واحد هو “الفوضى” التي تصيب كل شيء، حيوانًا وطيرًا ونباتًا وإنسانًا؛ فليس لشيء من كل هذا له موقع محدد، ولا لاختلاف مواقعه سبب، وحتى حين تتكررإحدى الأيقونات مبرر. وكأن المنطق خلف كل هذا أنه حيث يمكن الوجود يوجد الموجود، ولا فوضى مثل سيادة هذا المنطق. ان القاعدة في محيط الفضاء (الشعري) أنه مساحات منتظمة من البياض، وحضور أيقونات مثبتة في موقع معين منه لا يهدر هذا الانتظام. اما أن يمتلئ ذلك المحيط بمجموعة من الأيقونات دون نسق، لا في نوع الأيقون ولا موقعه / فليس ثمة إلا الفوضى دلالة. انها فوضى تهدر رمزية بعض الأيقونات كـ”الجعران” على سبيل المثال، وكذلك الثور والتمساح وأبو قردان، وجميعها رموز فرعونية. وكأن الشاعر يقول ضمنًا إن احتفاظ الرمز برمزيته يحتاج عالمًا منتظمًا؛ وفي حالة الفوضى، فأول ما يسقط هو رمزية الرمز، كما تسقط هوية الثقافة الحاملة له، وحتى مجتمع تداولها. وهكذا، يحدث أغرب “انزياح”، حيث يزيح غياب النسق الأيقونات عن دلالة المشابهة التي تقوم سيميائيتها (ورمزيتها) عليها، وينقلها إلى بنية استعارية يحققها المكان الذي تشغله هذه الأيقونات، باعتباره وجه الشبه بين الأيقونات والفوضى (المشبَّه به المحذوف). اما الإنتاجية الدلالية (المؤول المباشر) لتلك البنية فتنطق بها الأيقونات الثابتة، ونسق التقابل بينها (راجع المخطط الأول)؛ ثم تكون دينامية المؤول رهنًا بتضفير علاقات النص بالنص الموازي بالنصوص المصاحبة على اختلاف أنواعها (السيرورة التدليلية).

- الشِّـعر الإطَـاري: ماذا يعني أن يوجد شعر خارج متن الصفحة، وعلى حوافها، وبشكل كتابي غير منتظم؟ وهل ثمة علاقةٌ ما بين ما يوجد في أعلى فضاء الصفحة مع ما يوجد في أسفلها، أو على جانبيها؟ وأي خطاب يحمله؟ وعلى ذكر “الخطاب” – إذا ما عاملناه معاملة اصطلاحية – أية مقبولية[3] يمكن أن يتمتع بها هذا التشتت البصري؟ … يبدو أننا إزاء أيقنة مضاعفة للكتابة، بهذا التوازي البصري بين الأشكال والرسوم الإطارية وبين الكتابة، لإعلاء القيمة الشعر – نصية[4] للمكان. ان مبدأ التشتت البصري، بخروجه على منطق الامتداد الخطي للكتابة، يكسر وظيفة تمثيل الدال الكتابي للدال اللغوي (الشفاهي)، حتى يتمكن الأول من التطابق مع مدلول الآخر. هذا الكسر يجعل الأيقونة ممثلة لذاتها، ومؤولة الدال اللغوي على قاعدة هذا التمثيل؛ الأمر الذي يقيم علاقة مكانية، بين ما هو لغوي كتابي وما هو صوري خالص، تسمح بنوع من الدلالة المتعالية على دلالة كل منهما على حدة. يبدأ الشعر الإطاري بتناص صريح (اقتباس) في الصفحة الأولى من قصيدة للمتنبي:

أغَايَةُ الدِّينِ أَن تُحْفُوا شَوَارِبَكُم… يا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِهَا الأُمَمُ

إن التناص فتحٌ لحدود النص على نصوص سابقة، اقتباسًا أو إيحاءً، مع تنوع طرائق هذا وذاك. وحين يقتبس الشاعر شعرًا، من سواه، فهو يقوِّي من عملية التفاعل النصي بين نصه وما يتناص معه. وإذا كان ما يتناص معه يحمل واحدة من علامات السياق الخارجي ومقام تواصله، كاسم العلَم كافور في قصيدة المتنبي، فالشاعر يقيم تفاعلًا بين سياق نصه ومقامه وهذه العلامات أيضًا. هذا التفاعل الذي يموضع الديوان كله داخل ما سكتنا عنه حتى الآن، أعني “النقد السياسي” لواقعه على وجه التحديد، بالاتكاء على ما يتناص معه/ وكأنه تاريخ متصل، لا تحول الفواصل الإيجابية (القصيرة) دون اتصاله. وهكذا يتم شحن “البومة” بدلالات جديدة، لها تخصصها مكانًا وزمانًا بمكان تداول النص: مصر، وزمانه: 2006 (تاريخ أول طبعة)، أو 2005 (تاريخ المخطوط). ان التناص بالاقتباس ليس تفاعلًا بين المقتبس وسياقه النصي، بل إنه يستدعي النص الذي اقتبس منه، ليكون التفاعل بين نصين، وليس بين جزء من نص سابق وسياق نص لاحق. وقصيدة المتنبي كاملة هي:

مِن أَيَّةِ الطُرقِ يَأتي نَحوَكَ الكَرَمُ

أَينَ المَحاجِمُ يا كافورُ وَالجَلَمُ

جازَ الأُلى مَلَكَت كَفّاكَ قَدرَهُمُ

فَعُرِّفوا بِكَ أَنَّ الكَلبَ فَوقَهُمُ

لا شَيءَ أَقبَحُ مِن فَحلٍ لَهُ ذَكَرٌ

تَقودُهُ أَمَةٌ لَيسَت لَها رَحِمُ

ساداتُ كُلِّ أُناسٍ مِن نُفوسِهِمِ

وَسادَةُ المُسلِمينَ الأَعبُدُ القَزَمُ

أَغايَةُ الدينِ أَن تُحفوا شَوارِبَكُم

يا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِها الأُمَمُ

أَلا فَتىً يورِدُ الهِندِيَّ هامَتَهُ

كَيما تَزولُ شُكوكُ الناسِ وَالتُهَمُ

فَإِنَّهُ حُجَّةٌ يُؤذي القُلوبَ بِها

مِن دينُهُ الدَهرُ وَالتَعطيلُ وَالقِدَمُ

ما أَقدَرَ اللَهَ أَن يُخزي خَليقَتَهُ

وَلا يُصَدِّقُ قَوماً في الَّذي زَعَموا

ما دمنا بصدد المكان ومرئياته، فإن لتوسط البيت المقتبس دلالته المضافة إلى دلالته اللغوية، نظرًا لقوة تماسك سياق الأبيات السبعة، الأمر الذي يجعل التناص ليس مع ذلك البيت فحسب، وإنما مع الأبيات جميعها، وكأن الاقتباس محط نقطة ارتكاز لاستدعاء سياقاته، ومن ثم بدء فعاليات التفاعل النصي. ويتداعي الاقتباس السابق مع اقتباسات مع الشاعر نفسه في مواضع أخرى من إطار المتن، وإن اكتفى بشطر بيت: “أرَانِبُ غَيرَ أنَّهُمُ مُلُوكٌ” (مُفَتَّحَةٌ عُيُونُهُمُ نِيَامُ) في أعلى يمين الصفحة، وبشكل (بصري) منحرف. يليه ذلك مباشرة بيت آخر للمتنبي يظهر فيه اسم “مصر“:

وَكَم ذَا بِمِصرَ مِن المضحِكَاتِ. :. ولَكِنَّه ضَحِكٌ كَالبُكَا

غير أن لكتابة رفعت سلام خطابها على البيت الشعري، فيكتبه على سطرين متواليين وليس شطرين متوازيين، ثم يخالف في حجم الخط وكتلته والمساحة التي يشغلها بين السطرين لصالح السطر الأول، ويعوض هذا بإعادة كلمة القافية إلى أصلها مدًّا: “كالبكاء”، وكان أن قصرها المتنبي: “كالبُكَا”. ان المد باعتباره زمنًا وأسفل الصفحة بوصفه مكانًا، يتضافران معًا لينتجا دلالة بدء النهاية، التي توظف بطول الديوان؛ بل ربما كانت واحدة من أهم معايير الفاعلية الإبداعية على محور الاختيار أو الاستبدال. لقد فرض المكان قانونه على اللغة، فمثَّل غطاء لتحولات الأساليب اللغوية لإطاريات النص، من الغنائية إلى السرد “السير ذاتي” (العجائبي)، إلى تعدد الأصوات، هذا مع حضور كثيف للتقنيات التناصية، اقتباسًا وتضمينًا وإيحاءً… الى آخره؛ وربما يكرر الشاعر بعضها تقنيةً ومضمونًا.

- غنائيَّـة: الغنائية الصفة الأساس للشعر العربي طوال تاريخه، وكأنها مفهومه المؤسس لشعريته، حيث مركزية كل من الإيقاعية، ومركزية الأنا في الخطاب، وتعبيرها عن مجمل اهتماماتها، بما هي كذلك. وقد كانت تحولات الشعرية العربية، وتحديدًا حداثتها، ذات أثر حاسم في تحول المركزيتين من كونها سمة مجنّسة للشعر لتصبح محض تقنية شعرية، مثلها مثل تقنيات أخرى. ولعل التأسيس البصري للنص الشعري أكثر فاعليات الحداثة في التأكيد على هذا المنحى التقني في التعامل مع “الغنائية”. والشاعر يوظف المعجم (الغنائي) في نقل /تحفيز الموقف الأيديولوجي ليكون موقفًا وجدانيًّا. يقول سلام(الديوان– 292):

انصت يا قلبي وانع الأرض التي فيها نشأت

لقد أصبحت هذه البلاد خرابا، ولا من يهتم بها ولا من يتكلم عنها

ولا من يذرف الدمع

فليت لي قلبا يتحمل الألم

أسفل الصفحة وعلى أقصى يمينها، وبشكل بصري منحرف، ربما كان دالَّ الانهيار المعبر عنه بالخراب؛ وفي ثلاثة سطور مستوية – رابعها أقل مساحة منها – يفتتح الشاعر أسلوبية رثائية تتوازى مع “مراثي إرميا”، دون أن تتفاعل بوضوح معها (تناص مكفُوف، بالمفهوم السيكولوجي للكفّ). ان النص لا يتناص مع سواه من نصوص لغاية دلالية فحسب، بل تصنع وحدته نسقًا تناصيًّا فيما بين الوحدات المتناص معها، بالرغم من اختلافها؛ فتبدو قصيدة المتنبي وكأنها مقدمة (منطقية) للتوازي مع “مراثي إرميا”، باعتبارها نتيجة لها. ان الدلالة البصرية متضافرة مع المعجم الغنائي (الوجداني)، في النموذج السابق، تلعب بصريًّا دور السياق القرائي للمتن النصي.. (الديوان – 292)

كنت أمشي

على أشلاء

إلى

عرشي نعشي

يسار أعلى الصفحة وبالانحراف نفسه، تتموضع الكتابة السابقة. وبعناية مفرطة بالإيقاع الصوتي (شي- أشْ- شي)، فضلًا عن (على- إلى) وإضافة إلى الهارموني العددي (2- 2 – 1- 2)، تبلغ الغنائية أقصاها؛ ليس بالنموذج السابق في ذاته وحسب، بل فيما يستدعيه متناصًّا معه من القصيدة الأشهر للشاعر الفلسطيني “سميح القاسم”:

“مُنتصِبَ القَامَةِ أَمشِي … مرفُوعَ الهَامَةِ أَمشِـي

فِي كَفِّي قَصفَةُ زَيتُونٍ …. وعَلَى كَتِفِي نَعشِــي”

يكاد التناص، هنا، يكون اقتباسًا لولا التحويلات التي أجراها “سلام” على ما تناص معه، ارتكازًا إلى كلمتين: “أمشي” – نعشي”، لكن الشاعر أجرى عمليات ثلاث تحويلات (11 /69): الزيادة: “وكنت”، والحذف: الحالين “منتصب (القامة) مرفوع (الهامة)”، والتعويض: “على أشلاء – إلى.. ” هنا تفرض الكتابة قانونها، فلا شطب يمكن أن يصيب كلمة تم نطقها، فقط في الكتابة يمكن هذا. يكتب الشاعر: “عرشي” ويضع عليها علامة شطب ثم يكتب الكلمة التالية: “نعشي“. بدءًا، فإن تقنية الشطب الكتابية تزيح إمكان تحويل الكتابي إلى شفاهي. وأهم من هذا، أنها تشير إلى استحالة عدم وجود الكلمة المشطوب عليها بالنسبة لما بعدها. ان الشطب هنا وسيلة كتابية للاستبدال دون الإلغاء، وكأنها تقيم تقابلًا بين المستبدّل والمستبدَل به في حضوره بصريًّا، وليس في غيابه. فلئن كان أعمل “نعشي” لغويًّا، فهو لا يلغي وجود المهمل: “عرشي” بصريًّا، وحتى إمكانه في واقع مغاير. ان الشطب آلية كتابة مألوفة ومعروفة عند كل كاتب؛ فهو – بطول زمن النص – قائم على محوري الاختيار (والتوزيع). وقد يختار الكاتب كلمةً ثم يعدل عنها إلى سواها. الا أن إظهار عملية العدول هذه من خلال تقنية “الشطب” (الكتابية الخالصة) هو غير المألوف في عموم الكتابة، وأكثر لا مألوفية في حالة الكتابة الشعرية. وظهور علامة الشطب في الكتابة (الشعرية) يمكن اعتباره إظهارًا للاوعي النص (مكبوته)؛ وفي الحقيقة هو كشف – أيضًا – للا وعي الكاتب (الشاعر) أكثر من كونه لا وعي النص؛ حيث تتشابه النهايات مهما اختلفت بداياتها، تمامًا كما تتشابه نهايات الكلمات المختلفة، بداياتها ودلالاتها كذلك… هل هي فلسفة تشاؤمية تقوم على رؤية للعالم يمثلها قول “الجامعة بن داود”: “بَاطِلُ الأَبَاطِيلِ قَالَ الجَامِعَةُ بَاطِلُ الأبَاطِيلِ الكُلُّ بَاطِل * مَا الفَائِدَةُ لِلإِنسَانِ مِن كُلِّ تَعَبِه الذِي يَتعَبُه تَحتَ الشَّمس”(العهد القديم /سفر الجامعة /2، 3) !! ربما.

- السَّرد “السـير– ذاتي”: يبدو التوتر الإطاري تقنيةً بنائية، سواء على مستوى الرسوم والأشكال، أو على مستوى اللغة. فهذه النزعة التشاؤمية التي رأينا “الغنائية” تؤديها بامتياز، يقع عبء أداء مؤكداتها/ما صدقاتها شعريًّا على تقنية مخصصة لجنس آخر، هي “السردية”. ولكي يتمكن الشاعر من تضفير علاقة الغنائية بالسردية نصيًّا، فإنه يلجأ إلى “السرد” بضمير الأنا: “السرد السير – ذاتي” (الأوتوبيوجرافي)، وإن لم يكنه لانعدام الميثاق السيري الذي تحدث عنه “فيليب لوجون” (15 /43)؛ وإن كان الشاعر قد وضع تاريخ مولده في إطار إحدى صفحات الديوان: “16 نوفمبر 1951” (الديوان /277)، موحيًا، ومن بعيد، للقارئ بوجود هذا الميثاق، ليضع المطابقة بينه وبين الأنا الساردة، ضمن احتمالات قراءة نصه. والسؤال: ماذا تفيد هذه المطابقة؟ … تقوم السيرة الذاتية على بُعد مرجعي لا يمكن تجاوزه حتى في المواضع التي يكون فيها التخييل ضرورة نصية (إبداعية). وحين يوحي الشاعر بسيرية قصيدته، فهو يريد أن يصنع أفقًا يطابق فيه بين مجازية الشعرية، بالمفهوم الموسع للمجاز، وبين واقعية المرجعية السير – ذاتية، أو تاريخيتها؛ يعضد هذه التاريخانية بعض الإطاريات، كما في “لَن نُوَرَّثَ بَعدَ اليَوم” على الهامش الأيسر من (الديوان /268)، وبكتلة خط كبيرة نسبيًّا؛ ثم يوثق الإطار بخط أصغر كثيرًا قياسًا على السَّابق: “عرابي 1881″، في توثيق لنسبة القول وتاريخه؛ وكأننا إزاء كتابة علمية. اما الملامح السيرية فنكتفي، في رصد ما زعمناه من سيريتها الذاتية وتفحصه، بنماذج ثلاثة فقط؛ فمعظم الوحدات السردية لا تختلف في كثير عنها:(الديوان /270)

وحين أحاط الجند بي في غل، وصوبوا

أسلحتهم إلى قلبي، نبت لي جناحان، فطرت

إلى غيمة عابرة، ورجمتهم بحجارة من سجيل

قبل هذا المثال وحدة سردية أخرى: (الديوان /269)

ولما ساحت أقدامي، قلبت وجهي في

السماوات بحثا عن نجمة القطب، فأتاني

الثعبان الأقرع وقال لبيك عبدك بين يديك

وبعده وحدة سردية كذلك:(الديوان /271)

ولما قمت بالقفزة الأخيرة المستحيلة، فسقط

عن وجهي القناع، التهبت الساحة بالتصفيق

والهتاف وبانت الفرحة في وجه الملك العظيم

وأمر بقطع رأسي

تنطوي الأمثلة الثلاثة السابقة على علامات متعددة تنتمي إلى حقول اشتغال متنوعة كتابيًّا وسرديًّا وسيريًّا وشعريًّا…

- بصريًّا، يمكن رصد بعض العلامات الكتابية:

- التنسيق الطباعي المنتظم امتدادًا وانحرافًا (كما هيئتها في الديوان).

- المثال الثاني يقع أعلى الصفحة، بينما السابق واللاحق عليه يقع في أسفلها.

- يبدأ المثال الأول من منتصف الصفحة ليصل إلى أقصى يسارها. اما الثاني فيتوسط أعلى الصفحة. وأما الأخير، فيقترب من اليمين إلى منتصف الصفحة.

- استخدام علامة الشطب مرةً واحدة في المثال الثاني.

- وحدة الخط نوعًا وحجمًا وكتلة لونية.

- أما سرديتها العامة فيمكن رصد العلامات التالية:

- مركزية الفعل المرفوع إلى درجة الحدثية.

- توزع الأحداث على ثلاثية البطل والضد والمعاون.

- حضور الزمنين: الزمن السردي، وزمن الحكاية.

- أما السيرية الذاتية فلها علامة وحيدة:

- السرد بضمير الأنا بما يطابق بين السارد والمؤلف (الفعلي).

- وأما علامة الشعرية (نسبةً للشعر) فعلامتها:

- ارتفاع العلاقات المنطقية بين الأحداث.

- البناء المفارقي للوحدات السردية.

- غرائبية بعض الأحداث/الأفعال التي يسندها السارد لذاته، بما يتناقض مع تاريخية السرد السير- ذاتي.

- توتر الوحدات السردية بين إمكانَيْ الاتصال/التتابع والانفصال/الانقطاع قرائيًّا، أو ما تقوله البلاغة عن “شبه كمال الاتصال” في مقابل “شبه كمال الاتصال”، ولكن من منظور نصي.

- الوقائع التناصية الغيب – دينية: “سجِّيل”، “الثعبان الأقرع”.

- الإيقاع البصري: أسفل الصفحة(1)، ثم أعلاها (2)، ثم أسفلها (3)، والتي تنسق وحدات السرد السير – ذاتي.

فإذا ما وضعنا باعتبارنا أن العلامات العشرة، بمختلف أنواعها، متعالقة لغويًّا ومتحايثة طباعيًّا، يمكننا الحديث عن كون الكتابة المخلصة لكتابيتها “عبر نوعية” بالضرورة، وتتحدَّد شعريتها في تحويل التقنيات المخصصة للجنس الأدبي/أي جنس أدبي، إلى تقنيات أداء نصية… وفي الأمثلة السابقة، نجد تقنيات الأداء هذه تندرج في عملية موسعة (تدخلها الرسوم والأشكال كذلك) لصناعة تقابل مركزي بين إعجازية “الأنا” ومأساوية واقعها/مصيرها.

- الخطَــاب: كيف تكون الكتابة “خطابًا”، بالمفهوم الحرفي للخطاب؟ نعم، لا يمكن عد الملفوظ منطوقًا، ولا دراسته باعتباره كذلك. وليس مصطلح “التثبيت”، تثبيت الملفوظ كتابةً، مفيدًا في هذا الصدد ولا صائبًا (14 /85). غير أن نفي الملفوظية عن المكتوب أمرٌ فيه نظر؛ فالكتابة يمكنها أن تحمل – تحمل وليس تثبت – بعض علامات الملفوظية، مثلما للكتابة علاماتها لتمييز الأسلبة التي تتم على بعض وحداتها، لاستظهار أصلها التلفظي، كما في “الحوار”على سبيل المثال. هذا فضلًا عن حالات خاصة من بناء اللغة لتحقيقعلامات ملفوظية داخل الكتابة. وفي ديوان دراستنا ثلاثة أنواع من الخطابات: خطاب ذاتي، وآخر حواري، وثالث منقول منه ما هو مباشر ومنه ما هو غير مباشر…

- الخطاب الذاتي: المدهش (الـمابعد حداثي) أن يوظف النص الشعري تقنيات السرد (السيرذاتي) دون أن يفقد، في الوقت نفسه، ماهيته شعرًا، وإن أغرق في تحديثها / تحدِّيها. ومن التقنيات التي تتوسط بين الشعر والسرد خطاب الأنا ذاتها “الخطاب الذاتي /المونولوج”. يقول “سلام”: (الديوان /296)

رجل يهرول في رأسي، يصفق الأبواب، يركل الكراسي

يفتح نافذة الطابق الأعلى

يطير

فرقٌ بين الخطاب الذاتي والغنائية، بالرغم من جامع “الأنا” بينهما؛ فالأخيرة مغرقة في الوجدانية. اما الأول، فغير مشروط بها، وهو – إن حققها أحيانًا – فإنه يفعل هذا ملحقًا إياها بالسمة الأساسية للخطاب ذاته: “السرد السير – ذاتي”. وفي المثال السابق، تفتح عجائبية السرد جملة: “رَجُلٌ فِي رَأسِي“، وحرف الجر الظرفي: “في” هو المسؤول عن نقل عنصرين مألوفين وعاديين جدًّا: رجل – يهرول – رأس/ي إلى تلك العجائبية. وبينما تؤمِّن العلاقة الظرفية بين هذا الرجل المهرول وبين رأس “الأنا” الساردة عاديات أخرى: “يَصفِقُ الأبوَاب – يَركُلُ الكَرَاسِي – يَفتَحُ نَافِذَةً فِي الطَّابِقِ الأَعلَى”، تفرض عجائبيتها في النهاية: “وَيَطِير”. اننا إزاء سارد يراقب نفسه ويتوغل في سيكولوجيتها، ليسردها حدثًا حدثًا. ولا مجال للتأويل بالاستعارة، فالديوان كله يقوم على هذا النسق؛ ومن ثم فليست الاستعارة، هنا، أكثر من فعل تخيلي قبل سردي أجريت عليه إزاحة/أسلبة تحويلية لتصبح سردًا (شعريًّا) بامتياز، متجاوبةً نصيًّا مع وحدات إطارية شعرية خالصة، وأخرى سردية خالصة.

- الخطَاب الحِــوَاري: يمثل الخطاب واحدًا من تقنيات حضور الكلام (الحي) داخل اللغة المكتوبة من خلال علامات موجهة للمكتوب… يقيم “ميخائيل باختين” تمييزات كلاسيكية بين الخطاب الشعري والخطاب الروائي، معتمدًا في هذا على فصل حاد بين أجناس الأدب؛ غير أن من الممكن استثمار رؤيته للخطاب الروائي فيما نحن بصدده. ففي حين يرى أن علاقة الكلمة بالموضوع في الشعر مكتفية بالسياق الداخلي، وإن احتاجت إلى ما هو أكثر منه التجأت إلى الذخيرة اللغوية، وليس إلى الواقع الاجتماعي (6 /35)؛ وعلى العكس “بالنسبة للفنان الناثر، يكشف الموضوع، قبل كل شيء، التعدد الشكلي الاجتماعي المتعدد اللسان.. وبدلًا من الامتلاء الذي لا ينفد للموضوع ذاته، يكتشف الناثر كثرةً من الطرق والسبل والممرات المرسومة داخله بواسطة وعيه الاجتماعي. وفي نفس الآن الذي يكتشف الناثر التناقضات الداخلية للموضوع ذاته، فإنه يكتشف من حوله لغات اجتماعية مختلفة على شاكلة اختلاط لغات بابل” (6 /35)… اما على ضوء النص العابر للنوعية، فهذا التقابل المبسَّط إلى درجة مُخِلَّة لا يفي بمتطلباته ولا يتناسب مع طبيعته. ثم إن الاجتماعي لا يخترق الأدبي، شعرًا كان أو نثرًا، بفضل كيفية استخدام اللغة أو الغاية من هذا الاستخدام، إنما هو يسكن اللغة من قبل استخدامها. ثم إن الشاعر ليس خاليًا من الوعي الاجتماعي، أو حرًّا من مداخلة وعيه الاجتماعي على ممارسته… عمومًا، فالخطاب/الحوار فعالية اجتماعية، ومهما تم عليها من إغراب، تظل حاملة وسمها الاجتماعي، وأكثر من هذا يمكن تأويلها به… يقول “سلام”: (الديوان /300)

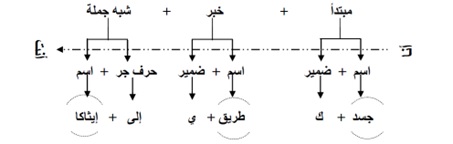

إن الظلال الأسطورية التي ينشرها اسم العلم “إيثاكا”[5]، ومعه كل ما يستدعيه من حروب وانتصارات وتيه في الطريق إليها (ملاحم)، تشتبك مع الظلال الإيروتيكية التي تنشرها مفردة “الجسد”، لتصنع كُلًّا دلاليَّا معقدًا، بالرغم من بساطة التركيب اللغوي: مبتدأ + خبر + جار ومجرور…

لقد وضعنا ثلاث دوائر حول الكلمات الأسماء؛ فهي مرتكزات صناعة الدلالة؛ أما الضمير والحرف فمجرد موجهات لهذه الكلمات. اما “الجسد” فصيغة حضور الذات في العالم وفعلها فيه. وإضافة ضمير المخاطبة إليه، يؤسس لنزوع إيروتيكي مضمر في تعيين الجسد من كلية ذات/أنت المخاطبة. وفي محاكاة مجازية للخطاب القرآني: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ”(سورة البقرة – من الآية 223)، ولأن ضمير المتكلم: “أنا” هو الذي ينشئ، في الواقع، ضمير المخاطب: “أنت”(10 /65)، فإن المتكلم يختزل المخاطبة فيما يعنيه “جسدك”، ويختزل رغبته به فيما يفتقده “طريق”. ولا يفسر هذه الإيروتيكية الغريبة إلا بشبه الجملة “إلى إيثاكا” /الوطن المفقود كأسطورة. وهكذا لا يتميز الاجتماعي من الإنساني من الوطني بجملة حوار بسيطة: “جَسَدُكِ طَرِيقِي إِلَى إيثَاكَا”. وأكثر من هذا، يمكن تأويل المواقع النحوية نفسها بهذه الدلالة؛ فمبتدأ المتكلم جسد المخاطبة، وخبره خبر هذا الطريق/التيه إلى الأسطورة أو الوطن المفقود؛ إذ لا فرق… وفي مثالٍ آخر، تحضر مفردة “الحرث”، وإن كانت محوَّلة المفعول إلى الدنيا، ويظهر دال التيه: “النجم”، وتتضاعف ضمائر المخاطبة دالَّةً على غيابها، ويمتلك الخطاب إيقاعية عالية بفضل القافية، والمسافة الزمنية القصيرة بين القافيتين. ويتخذ المثال أسفل الصفحة أقصى يمينها مكانًا له. ويقابله حواريًّا، وفي الأسفل أيضًا، أقصى يسارها، صوت المخاطبة، وإن عبرت عن المتكلم بضمير الغياب؛ بينما غابت القافية. هذا الهارموني التقابلي فضائيًّا وصوتيًّا، المشحون سيكولوجيًّا بالفقد، يصنع تجاوبًا دلاليًّا /إيروتيكيًّا، بتوظيف رمزية المرأة، مع المثال السابق؛ إن لم نقل أن التدال بينهما يصنع سياقًا نصيًّا له صلاحية المقام، وذلك لكافة الحواريات في الديوان. يقول سلام: (الديوان /284)

لا نستطيع نفي احتمال عدم وجود علاقة بين الصوتين، ولكن أدلة ترجيح وجود علاقة بينهما لا يمكن غض النظر عنها كذلك. والجمع بين انتفاء العلاقة (وضعها تحت علامة شطب غير منظورة) ووجودها قائمٌ كذلك، بل ربما كان الأكثر ترجحًا من الاحتمالين السابقين… ان “شبه كمال الانفصال” البصري يؤسس الاحتمال الأول، ويعضده اختلاف الضمائر بين المثالين. وفي المقابل، فإن قيمة الحضور التي يحملها ضمير المخاطبة تجعل من حضور صوتها احتمالًا ممكنًا، وإن حضر صوتها مونولوجيًّا ومؤسسًا لغياب الطرف الآخر المعني بضمير الغائب… لكن تبقى الشخصية المحمولة على الضمير، أيًّا كان نوعه قادرة على الجمع مستندةً إلى وحدة الفضاء البصري، وإلى مفهوم “الالتفات” البلاغي كذلك، ليجتمع الاحتمالان معًا، ويتوتر الأداء بين شبه كمال الانفصال وشبه كمال الاتصال (النصيين (الكتابيين) وليس البلاغيين). ان صوت المتكلم يضاعف حضور المخاطبة، نعم؛ غير أنه يستخدم شبه الجملة: “إليك” فيضمن المسافة/بعدها في الضمير، فيعطل فاعلية دلالة الحضور لتتكافأ والغياب التام. بينما تحدد الجملة الافتتاحية: “أحرُث الدُّنيَا” مسافةً ما بين المتحاورين، ثم يكون النداء والكناية”يَا نجمة الفلك” أكثر إغراقًا في تبعيد تلك المسافة. ومن ثم فلا غرابة أن تتوسل المرأة (السماوية: النجمة) بضمير الغائب في مونولوجها عن المتكلم في المثال السابق؛ ولا غرابة، أيضًا، أن يكون صوتها معادلًا حواريًّا لصوته، إن لم يكن استجابةً مباشرةً له. ان الشاعر، وهو يموضع لغته، يتصرف بالفضاء البصري، فمرةً يفصل بين المتصل، وأخرى يصل بين المنفصل، وثالثةً يفتح اللغة والفضاء على كل الاحتمالات. ففي أعلى الصفحة السابقة نجد سؤالًا: “مَن أَنتِ أيَّتُهَا الـ… ” (الديوان /284)، بينما جوابه: “أنَا الـ… ” في أعلى الصفحة المقابلة (الديوان /285).

- خطَـاب الآخَــر: خطاب الآخر، هذا هو الوصف الجامع الذي يمكن أن نطلقه على ثلاثة أصناف من الخطابات التي لا تنتمي لثنائية: “المتكلم – المخاطَب”. هذه الأنواع الثلاثة هي: الخطاب المباشر، والخطاب غير المباشر، والخطاب غير المباشر الحر(1 /125). والأصل – في خطاب الآخر – أنه خطاب متكلم آخر غير هذا القائم بفعل التلفظ الآن، ومن ثم فنقل خطاب الآخر يعتمد عددًا من العمليات التحويلية التي يجريها المتكلم عليه. وبحسب هذه التقنيات يكون التمييز بين الأنواع الثلاثة… وقد اهتمت السرديات بتلك العمليات، دونما التفات إلى السؤال عن الضرورة الأدبية لحضور هذه الأنواع في السرد. سيرى “باختين”، و”تودوروف” بعده، إنه الطابع الاجتماعي للهجنة اللغوية /تعدد الأصوات والألسنة الذي يميز السرد. وإذن، فماذا عن “الشعر”؟ … من السهل اليسير أن نقول أن تداخل الأجناس مسؤول عن تداخل ضروراتها (تقنياتها)؛ غير أن شعرًا تقليديًّا جدًّا وقديمًا للغاية يحمل هذه الأنواع من الخطابات:

| ويومَ دخلتُ الخدرَ خدرَ عنيزةٍ تقولُ وقد مال الغبيط بنا معًا |

تقولُ لكَ الويلاتُ إنكَ مُرجلي

|

| وقوفًا بها صحبي على مطيهم |

يقولون: لا تهلك أسى وتجلد

|

|

| لحى الله أقوامًا يقولون إننا | وجدنا طوال الدهر للحب شافيا (مجنون ليلى) |

| بَيْنَما يَذْكُرْنَني أَبْصَرْنَني قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الصغرى، وقد تيمتها: |

دونَ قَيْدِ الميلِ يَعْدو بيا لأَغَرْ قالت الوسطى:نعمْ، هذا عمر قد عرفناهُ، وهل يخفى القمر؟ ! (عمربن أبي ربيعة) |

وغير ذلك كثير ملء الشعر العربي وملء تاريخه، الأمر الذي يجعل حصر الخطاب المباشر، وغير المباشر، وغير المباشر الحر، بالسرد أمرًا فيه نظر، ويجب البحث أبعد من هذه السذاجة النظرية. اننا، في الأدب، مع “رؤية للعالم” أكثر من كوننا إزاء تقنيات لغوية، أو خصائص أجناسية. وبحسب هذه الرؤية، يكون حضور الآخر وخطابه، أو يكون غيابه. ان الآخر (وخطابه) ضرورة للأنا (وخطابها)، ضرورة وجود قبل أن تكون ضرورة لسانية. ولا تخرج شعرية الشعر عن هذا المبدأ فقط لكونه شعرًا، وليست شعرية السرد داخلة فيه لمجرد كونه سردًا؛ فثمة أمر آخر فيما وراء اللغة (الكلام)، وفيما وراء أجناس الأدب. ان تعلق الخطاب بالذات، وتعلق أنواعه بضمائر حضورها فيه، هو المبدأ الأساس. وإذا أضفنا إلى هذا المبدأ تطور الأجناس الأدبية، وتراسل تقنياتها بينها، تعلق الأمر بالشعرية العامة، وليس بجنس أدبي بعينه. والسؤال الآن: ما حاجة النص الشعري إلى تعدد الأصوات؟ ولماذا الآخر وخطابه فيه؟ وأية وظائف يطلع بها؟ الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بالجنس الأدبي، كما سبق أن قلنا، بقدر تعلقه برؤية العالم؛ ولا رؤية عالم يمكن أن يؤديها صوتٌ واحد، ولا أسلوبية واحدة؛ فالتعدد والاختلاف طبيعة العالم وأساس قوانينه أصلًا. ومن ثم فلا مجال لرؤية للعالم لا تقوم على هذا، إذا أرادت أن تنفك من قيد الذاتية. ولعل من الواجب هنا أن نؤكد على انفكاك العلاقة الماهوية بين الذاتية والشعر، فلم تكن هذه العلاقة إلا ظاهرة تاريخية، انكشفت عن القصيدة العربية مع طور حداثتها.

ج– 1 الخطَـاب المباشـر: خطاب منقولٌ حرفيًّا عن الآخر يحمل علامات قائله، ويحمل علامات ممميزة له من خطاب “الأنا” الساردة. وتفصيلًا: “هو خطاب منقولٌ حرفيًّا بصيغة المتكلم، يأتي غالبًا بعد فعل القول، أو ما في معناه، ويكون مسبوقًا بنقطتين، وموضوعًا بين قوسين مزدوجين.. وقد يغيب القوسان، وقد تغيب معهما النقطتان، وقد يحذف فعل القول، ويستعاض عنه بخط قصير ( – )” (13 /91)… يقول سلام: (الديوان: 297)

ودون فعل القول، وباستخدام علامة التنصيص فقط، يسبق المثال السابق مباشرة خطاب مباشر غير مسند إلى أحد أو شيء، ويقع أسفل الصفحة يمينًا أيضًا وبحجم الخط نفسه، ولكن بامتداد خطي مستقيم، يقول الشاعر: (الديوان /296)

إنه صوت وإن لم يسند إلى قائله، صوت غيبي يستخدم لغة مقدسة آمرة: “فلتُقِم – تجنَّب”، ومفردات لا تقل قداسة: “العدل – القلم – اللوح”، ثم يطبع هاتين القداستين بالمصرية الخالصة (الفرعونية): “تحوت”[6] مؤكدةً بصورة “أبي منجل” الذي يُرْمَز برأسه إلى “تحوت” أن الأنا الساردة سيريًّا تحولت، في هذا الخطاب المقدس، إلى “أنت” المخاطب، لتُسْقَط عليها، هي الأخرى، القداسة من خلال كل هذه الصفات (الأخبار النحوية)؛ غير أنها قداسة معلقة بإرادة المخاطب، كما يتضح في جملة الأمر الأخيرة: “فتجنَّب اقتراف الشَّر”. بكل هذه المحمولات، يأتي المثال التالي عليه، ليعتمد على الانتقال لأعلى الصفحة التالية، في اللعب لغويًّا على “شبه كمال الانفصال”: “وَكُنتُ غَائِبًا“؛ غير أن القرابة الصوتية بجامع النون الساكنة، في “أنتَ” سابقًا و”كنتُ“، تعمل تحت هذا الاشتباه لتجعل من “شبه كمال الاتصال” إمكانًا قرائيًّا، بجامع الميثولوجيا الماثلة، هنا تحديدًا، في “الثعبان” وخطابه المباشر: “وَقَال: ألَم أقُل لَكَ بِأنَّكَ مَنذُورٌ لِي… “. ففي الميثولوجيا المصرية القديمة، كانا “آبيب” أو “أبوفيس” اسمين للأفعي الشريرة، ومن ثم فهي عدوة لكل خير وعدل (رع – تحوت – ماعت). ومن ثم فإن الانتقال من التحذير من اقتراف الشَّر، في المثال السابق، إلى رمز الشر في هذا المثال طبيعيًّا و”شبه كمال الاتصال” ضرورةٌ لإقامة التقابل بين خطاب المقدس المجهول وبين خطاب رمز الشَّر المعلن. فلعل التقابل هو العلاقة الدلالية الممكنة في الفضاء البصري المزدحم وغير المنتظم…

ج – 2 الخطاب غير المباشر: هو “خطاب منقول بصيغة الغائب، يأتي بعد فعل القول أو ما في معناه، ولا يكون مسبوقًا بعلامات تنصيص” (13 /89). وهو غير مباشر “لأن الراوي لا ينقل كلام الشخصية بحروفه، بل ينقله بمعناه” (13 /90، 89)… ان تدخل الراوي في كلام الشخصية وسرده بمعناه يحمل دلالة لم ترد في التعريف السابق، إنه تعاضدٌ ضمني بين الراوي والشخصية التي تكتفي بحضوردلالة كلامها، تاركةً للراوي التصرف بآلية إنتاجها، لتبلغ ثقة الشخصية بالراوي مبلغ تطابق وجهي العلامة عند دي سوسير: صورة صوتية يقدمها الراوي، وتصور ذهني تقدمه الشخصية… يقول سلام: (الديوان /303)

يكتفي المثال السابق بعلامات التأنيث اللغوية محدِّدًا ظاهرًا للشخصية، غير أن أيقونة “البومة” في الصفحة وبعض المفردات في المثال: “وكر – صادت”، أو بعض الجمل: “تُحَلِّقُ خِلسَةً فِي اللَّيل“، تتعاضدان لتتحدد الشخصية، وليس بعض سماتها فقط، لتضع المثال في مساحة السرد/الشعر العجائبي… بومة تصطاد قناصها، وتطير به (كطائر الرُّخ في السرد العجائبي: السندباد البحري في ألف ليلة وليلة)، بقصد ثم يحدث التحول (التراجيدي) غير المبرر: “رَأته عَارِيًا”، والتعبير غير الواضح عنه: “فَسَدَت“، والنتيجة: “قَتَلَته“. والسؤال: هل هذه التحويلات لخطاب البومة تصيب اللفظ فقط، أم تتصرف بالمعنى كذلك؟ … ازعم أنها تمرر خطابًا سياسيًّا كاملًا تحت التحويل اللفظي، بما يكشف عن رمزية كل من البومة والقناص، وحتى الراوي أيضًا. ليس فقط، وإنما رمزية تقنية تعدد الأصوات نفسها، وضرورتها الشعرية في نص الدراسة.

ثانيًا: الأشكال المتخلَّلـة: الأيقونات كالكلمات لها قواعد اختيار، وبينها علاقات توزيع، وتمتلك سياقاتها النوعية. ثم تمتاز من الكلمات بكون امتدادها ليس خطيًّا؛ إنها توجد ولا تمتد، والفارق بين الاثنين كبير. ولذلك فهي – حين تؤطر الصفحة – ليست هي نفسها حين تتخلل المتن اللغوي الكتابي للصفحة؛ فالاشتباك المكاني بينها وبين هذا المتن يؤسس نسقًا من العلاقات مختلفًا، وبالتالي أفق تلقٍ مختلفًا هو الآخر… تفتتح أيقونة لشمس سوداء الأشكال المتخللة لمتن النص، وتحتها أيقونة رمزية للماء. وبين الشمس السوداء والماء ثلاثة أسطر شعرية… (الديوان /267)

تتعلق الأشكال المتخللة بما يسميه كريم شغيدل مطرود: “تنافذ أجناسي بين فَنَّي الشعر والرسم” (9 /1). وأهم من هذا ما نص عليه من “مقصديات فنية وفلسفية أو أيديولوجية” ينطوي عليه هذا التنافذ (9 /1). انها أيديولوجية ميتاشعرية أكثر منها ميتالسانية، كما يذهب “مطرود”؛ فتحرير الشعرية من أسر اللسانيات، وفتح الصفحة الشعرية على الفن التشكيلي يستعيد مكانة العالم، بوصفه صورة، في تأويل الشعري. وحصر اللغة بين أيقونتين، كما في المثال السابق، يجعلها رابطًا (الدلالي) بينهما، لتتشكل بالتالي جملة بصرية بامتياز. وإذا كان اللون الأبيض مجرد حاضن وجودي للأسود/الموجود رسمًا وحرفًا، فاللون الأسود هو الجامع بين الأيقونتين من جهة وبين الكتابة التي بينهما من جهة أخرى؛ الأمر الذي يرشح أيًّا من الأيقونتين للعب دور الموضوع، والأخرى المحمول بجامع اللغة/الأسطر الثلاثة التي بينهما. هنا يفيدنا تحليل القيم البصرية للأيقونتين، والذي يُظهر قيامها على نسق يجمع بين الطبيعي واللاطبيعي بشكل مريب (الفوضى)؛ الأمر الذي يحرك الاثنين معًا من دلالتيهما/مؤوليهما المباشرين، ويفتتح دينامية تأويلية تستقطب في سيرورتها وصيرورتها كل ما يمكنها استقطابه من تقابلات، وصولًا إلى تقابل رمزية الأعلى/الموضوع القهرية، ورمزية الأسفل/المحمول الإذعانية، ليبدأ دور الربط اللغوي، حيث يظهر صوت الأنا (المونولوجي): لي أن………… انا الـ……….. متكئًا على فوضى ما فوقه/مأساوية الوقت، وفوضى ما تحته/سيولة المكان؛ وكأن تعليلًا ما مسكوتًا عنه (لذلك فـ.. ) يعلق به شبه الجملة التالية “لي أن… ” وما بعدها، فيربط بين الأيقونتين باعتبارهما علة الأفعال الغرائبية المسندة للمتكلم: الصهيل، العواء، النباح، الشقشقة، البقبقة، الزقزقة… الى آخر مدى السخرية الباطنة في الصيغة “الصرف – صوتية”، التي تتجاوب معها استعارة الحيوان البري للأنا، تمهيدًا لوصف فوضى وجودها في الوجود الفوضى؛ إذ تعدو خلف سهام الصائدين وكلابهم، وكأنها فريسة ناجزة لا تحتاج أكثر من سهم من “سهام الصائدين وكلابهم”، لعل.. فيكتمل كونها كذلك.

ثالثًـا: المتـن النصِّـي: من أين تبدأ الصفحة الشعرية؟ وأين تنتهي؟ .. في الكتابة التدوينية، حيث الامتداد السطري مجرد ترجمة بصرية للامتداد الخطي للدوال في الزمن، لا مجال لهذا السؤال. اما في الكتابة (الكتابية)، فهذا السؤال تأسيسي… ان الإدراك البصري كُلِّي، ولا يكون إلا كليًّا؛ ومن ثم فلا يمكن تجزئة/تفكيك مدركاته إلى بداية ونهاية. وحتى إذا اضطررنا لهذا، فلن يكون إلا إجراءً افتراضيًّا لا علاقة له بالمدرك البصري ذاته. وهكذا فالصفحة الشعرية لا أول لها ولا آخر ولا أجزاء، إنها كليةٌ يتزامن وجود موجوداتها في لحظة إدراك بصري واحدة. وهنا سنكون على النقيض من اللغة والكلام، بالفرق السوسيري بينهما، على السواء، وسيكون المكان معادلًا/بديلًا كاملًا من الزمان، وسينفتح الشعري على كل شيء؛ بل إن تصرفه بالمظهر البصري/الأيقوني للُّغة مفتوحٌ على كافة الممكنات، من تغيير في نوعية الخط، أو في كتلته، أو في توزيعه مكانيًّا أفقيًّا أو رأسيًّا، أو بين بين؛ فضلًا عن دخول الرسوم/الأيقونات الخالصة… الكتابة، بالتصور السابق، عبر أجناسية بالضرورة. وكلما عبرنا حدود الجنس، انفتحت إمكانية التفاعل مع كافة الخطابات/النصوص من كافة الثقافات، ومن دون تمييز بينها؛ فيحضر التاريخ كما الأسطورة، ويحضر الديني كما الأدبي وحتى السياسي. انه التناص الحر (أعادل مفهوميًّا بينه وبين التداعي الحُر) يعطل نزوع السياق للتبنين، ومن ثم يحرر فاعلية علاماته الأيقونية أو المؤيقنة في توسيع ممكنات سيرورتها التدليلية… فيما يبدو أن الأمر يتعلق بنوايا إبداعية استطاع الشاعر أن يحققها شاعرنا في ديوانه موضوع الدراسة، سواء في هذا إطار الصفحة أو متنها (هذا تقسيم إجرائي، كما قلنا سلفًا). ما لم نقله حتى الآن عن الديوان في موضوع مجاورة الكتابة للتصوير، وإزاحتها عن الانتظام الخطي المألوف لها، لتمتلك وحداتها حدودًا تشبه حدود الصور – ما لم نقله: إن الشاعر يود، من خلال هذا وذاك، أن يقدم كتابة بدئية/شعرًا بدئيًّا لم يتميز فيها – بعد – الأسطوري من المنطقي، ولا العجيب والغريب من الواقعي، ولا المجازي من الحقيقي، بقدر ما يكون الجميع ممكنات أداء غير متمايزة، لا عقليًّا ولا واقعيًّا، واستنادًا إلى المقاربة البصرية التي يحدثها عن قصد بين الصورة والكلمة… لماذا؟ لأن الفوضى هي الناموس في لحظةِ/زمنِ العملِ المؤبدةِ صورةً، سواء أكانت صورة لغوية/كتابية أو صورة تشكيلية. ان البصرية المفرطة للديوان تؤسس لتواصلية مفرطة أيضًا، تواصلية تبلغ من إفراطها أن تكون ممكنة في أية لحظة من لحظات النص/الديوان، ومن دون أن تختل نصيته، تمامًا كما هو الحال في تلقي الصورة، إذ تبقى صورة من أية زاوية ابتدأ إدراكها، ويمتد هذا المبدأ ليؤثر في اللغة (المكتوبة)، حيث يسود التركيب الفعلي. ان أول ما نلاحظه، على لغة المتن النصي للديوان، كونه يتمركز حول الفعل بغض النظر عن زمنه (اللغوي) الذي يتغير وفقًا للسياق، وبغض النظر عن الفاعلين كذلك؛ وهي مركزية أسسها العنوان سلفًا. ولهذه الظاهرة في الديوان مردودان على نصية الديوان كله. اولهما: النزوع السردي، وهو ما يتجاوب مع ما رصدناه سابقًا، بما يعلق به من مسؤولية الوحدة النصية، على الرغم من التداخل الأجناسي بين الشعري والسردي. والآخر: النزوع الأيقوني، إذ تتضامن الصورة الكتابية للمتن والصور التشكيلية، سواء الإطارية أو المتخللة، مع الفعل/الحدث ليشتغل، بوصفه صورة حية، في هذا الفضاء الصاخب بفوضى صوره أنواعًا وأشكالًا ومواقع… كيف؟ إن الكثرة الكاثرة من الأفعال اللغوية في الديوان، إذ تسمه بالسردية، تمنعه – في الوقت نفسه – من التبنين سردًا خالصًا، نظرًا لشعرية إسناداتها وتنوعاتها. وبامتناع تسييق تلك الأفعال، لا يبقى غير كونها أحداثًا (عجائبية غالبًا) محمولة على البناء البصري (الأيقنة) للصفحة (الشعرية) الذي يضطرها اضطرارًا لتكون صورة حية في هذا السياق التصويري الكامل.. بين حوار لا تحديد لشخصياته، فيما عدا ضميريه: “أنا- أنتِ”، وبين سرد يتداول طرفَا الحوار سرده، تنثال شذرات من نصوص أسطورية.. دينية.. تاريخية.. سياسية.. الى آخره، حاملةً معها لغاتها النوعية/لهجاتها (مثلًا: حداثية – ليبرالية – نمط الإنتاج الآسيوي – الحكم الجمهوري – فرماناتي… ). ان المتن – وهو يبني نصه شعريًّا- يبني، في الوقت نفسه، عالمًا موازيًا يقوم بدور الوظيفة المرجعية له، عبر اشتباكه بالعالم الفعلي (الواقعي)، على أساس من بعض العلامات، سواء الرمزية أو الأيقونية، التي ينثرها خلال امتداده الخطي/الحرفي وتوزعه (اللامنتظم) بصريًّا فضلًا عن الأيقونات التي تتخلله… (سنخصص للتحليل صفحة كاملةً، لعلنا نتمكن من القبض على شيء من خصائص ما سبق قوله).

ثمة صوتان يتقاسمان تشكيل الصفحة الشعرية، رمزيًّا وأيقونيًّا، ولكل صوت “خط” يميزه، ثم تتغير كتلة الخط متميزًا في مواضع بعينها من سياق كل صوت. ويبدأ أحد الصوتين (صوت الرجل) من يمين الحافة الإطارية، ثم يستقيم أفقيًّا بجملة في منتصف الصفحة، تليها جملة من أول السطر تنتهي بفراغ طباعي، وصولًا إلى التموضع في جزء من المتن على اليسار، ممتدًّا ليأخذ شكلًا عموديًّا، ليتحول في نهاية الصفحة إلى الامتداد الأفقي في ثلاثة أسطر. في المقابل، يبدأ الصوت الآخر (صوت المرأة) من منتصف الجزء الأيمن من الصفحة، ويحولها تغيير كتلة الخط في مواضع إلى ما يشبه المقاطع، وتنتهي (لغويًّا) بما يقيم صلة بنهاية الصفحة (الأسطر الثلاثة الأخيرة)، وكأنها مشترك بين الصوتين معًا، كما سوف نرى بعد… وتحف الصفحة أربع أيقونات، إحداها الأيقونة الثابتة في الأعلى (البومة)، أما الثلاث الأخريات، ففي منتصف يسار الصفحة تقريبًا أيقونة التمساح: (إن حُب معشوقتي الواقفة على الضفة الأخرى هو لي. بيد أن تمساحًا يرقد على الشاطئ الرملي. سأنزل إلى الماء. وأحدث رشاشًا في التيار… فأجد التمساح كالفأر الصغير. لأن حبي لها جعلني قويًّا (12 /112)). وهو كذلك “الإله الذي اشتُهر منذ عهد الدولة الوسطى. كان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم، وكل الجهات المحيطة ببركة قارون، كما كرِّس له نصف المعبد الجميل بكوم امبو”(م م /ص ص). وفي الأسفل يسارًا أيقونة رأس ديناصور (دال التوحش والانقراض)، يقابله على اليمين في الأسفل أيقونة أبو منجل الذي تجسد فيه الإله الفرعوني تحوت (م م /8). تبدو الأيقونتان: أبو منجل/تحوت والتمساح، مصريتين خالصتين؛ الأمر الذي يشحن، عن بُعد، ضمير المخاطبة بدلالات وطنية. وفي المقابل يموضع ضمير المتكلم في موقف سياسي، ويؤسس المطلع الحاف لخطاب المتكلم فاتحة خطاب لهذا الموقف:

سردٌ أم خطاب؟ أم سردٌ في صيغة خطاب؟ أم مونولوج لا يهمه اختلاط الأساليب، إذ تقود تداعيه (المنظم جدًّا) سيكولوجيا الفقد، في محاولة لملء مساحة الغياب (لَم تَسمَعِي… رَحَلْت) بضمير المخاطب؟ … ان انصباب السطر الشعري من الأعلى للأسفل، وصولًا إلى استقامة الموصوف الذي كان يجب نصبه (حالًا من رحلت) هو وصفته، إلا أن اختلاف الموقع الكتابي يطلقه في البياض عاريًا من العوامل “رجل رجيم“

…. وتستمر فاعلية الكتابي في تحطيم العلاقات (النحوية):

إن البياض يقوم مقام الحذف (حذف مفعول الفعل)، ويمتد حتى يصبح فاصلًا بين أسلوب وأسلوب، إذ تختفي علامات الخطاب، ويخلص المتكلم لمونولوجه الذاتي الذي يبدأ بفعل مُتعدٍّ أيضًا، إلا أن امتداد جملته يصنع تناقضًا دلاليًّا بين المفعول (ما لا أعرف) والبدل منه (طائرًا)، بين المجهول والمعروف، والذي يذكرنا بمثال “تشومسكي” الشهير: “الأفكار الخضراء العديمة اللون… “… لكن القصد الشعري يفرض اعتبار هذا التناقض في إنتاج الدلالة (الشعرية). ان “البدل” (النحوي) يكافئ بين دلالتين مختلفتين وظيفيًّا؛ ومن ثم فإن “مَا لَا أعرِف” تكافئ “طَائِرًا” بالضرورة، هذا التكافؤ بين النقيضين: اللامعروف والمعروف/الطائر، لا يعود إلى البدل والمبدل منه بقدر ما يعود أصلًا إلى الفاعل/المتكلم؛ وأي تناقض في أن يستوي لديه ما لا يعرف وما يعرف، ونحن إزاء ذات تعيش إشكال وجودها في عالم لا يحققها، أو يمكنها أن تحقق نفسها فيه؛ وإنما يلقيها في فوضاه بعضًا بنيويًّا من هذه الفوضى، إن وجوديًّا، وإن فعاليةً، بما يجعل تمايزها منه ضرورة ربما كانت واحدة من أهم المحفزات (الإبداعية) على محور الاختيار، سواء لنمو النص، أو لتنويع تقنياته.

ها هو فعل الاقتفاء يتخلى عن دلالته اللغوية ليأخذ دلالة سيكولوجية، ويفتتح بالتالي المونولوج الحُر الذي تقود الأصوات اختيار كلماته: “س: سهوتُ – سِنة – سِنتَين – آسنتَين – ساهرًا – أحرس – الكوابيس”، “ش: الأشباح – خفاش – يخمش”، “ع: مطلع – قارعة – أقعد – للعابرين – عيني”… ان يكون الصوت، وليس الكلمة، هو المبدأ الفاعل على محور الاختيار، وإسقاطه على محور التوزيع يؤدي إلى تحرير اللغة من أسر ضرورة العلاقة، أيًّا كان نوعها، لبناء السياق. وكل تحرر للغة يمنح الحرية للتداعي الذي ينتقل من الكوابيس، للأِشباح، للخفاش، للأحلام والأوهام، لما لا يجيء وانتظاراته المحبطة للعابرين (على الأرض)، للنجم (في السماء)، وصولًا إلى الصوت (الواقعي) الوحيد في كل هذا الزحام (السيكولوجي): “طلقةٌ تصفر”، بكل ما لها من دلالات، وكل ما لها من إحالات، لتكون الصحوة /البغتة للذات: “هَل فِي جَسَدِي؟ “، لينكشف الشعور المختبئ خلف كل ما مضى.. انه الخوف من الواقعي، من التاريخي، من القادم، أي قادم؛ في ظل هذا الغياب الذي حمله خطاب المتكلم: “نَادَيتُكِ لَم تَسمَعِي. صَرَختُكِ لَم تَسمَعِي. ارتَدَيتُ جِلبَابِي وَرَحَلت“.. تحت جناح الخطاب/المونولوج السابق يتشكل صوت المخاطَبة، وكأنه، عضويًّا وليس بصريًّا فحسب، جزء منه. هل هو صوت الخوف السابق؟ أم أنه صوت الطمأنينة ينبثق من حنايا الخوف نفسه؟ أم أنه محض عزاء حيث لا عزاء؟ إن العلاقة البصرية بين الصوتين تجد ترجمتها لغويًّا في بعض المفردات التي تتردد عند الاثنين، باختلاف مواقعها أو صيغها أو عدم اختلافها؛ إذ لا فرق. ففي هذا الزمان – المكان – الفوضى، وحيث لا هويات متعينة، يصبح التشاكل كالاختلاف، أقصد تشاكل الصوتين (السرديين) واختلافهما على وجه التحديد.. في عالم لا تتمايز فيه الأشياء، الأزمنة، الأمكنة، الشخصيات، يصبح لما هو مجهول (ما لا أعرف) اسم جنس (طائرًا)، وما هو معروف أكثر عجائبيًّا من أن من أن يكون كذلك؛ فقط يسود البصري، وإن على حساب ما يدل عليه هو أو غيره. ان الدلالة تتأخر، لتتموقع الكلمات أشياءً في الصفحة (الشعرية) التي تصبح عالمًا بامتياز قانونه الوحيد هو التجاور.

يبدو صوت المرأة بصريًّا منضويًا في حضن صوت الرجل، ومتموقعًا داخله؛ وهو مكان يجعله يستمد من صوت الرجل بعض مفرداته، وربما أهم هذا البعض على الإطلاق. وأكثر من هذا، نجد اهتمامًا أكبر بالصوت على محور الاختيار، وتوزيعًا أدق للكلمات، بحيث يؤدي الصوت اللغوي المهمة الغائبة عنه في صوت الرجل. الا أن الأهم بداية صوت المرأة/خطابها: “أيُّها… مرنِي تَجِدنِي“، والذي يقيم علاقة شبه عزائية، أو عزائية، بينه وبين صوت الرجل، بما يؤول علاقة الاحتواء البصري لأحد الصوتين (الرجل) الصوت الآخر (المرأة)؛ بل يؤول تطابق رؤيتهما للعالم/المكان بوصفه هاوية (وا- زا- هية)، والوقت/الزمان (الضائع/لا يأتي). هذا التطابق الذي يسمح بمرور مفردات صوت الرجل، أو مرادفاتها أو تحولاتها (كلٌّ بما يناسب الأسلوب العزائي) إلى صوت المرأة الأكثر سياقية (وإيقاعية) من الآخر. ان الجدل البصري بين الصوتين يوازيه جدلٌ آخر بين مأساة الرجل وعزاء المرأة، بين سردية فعله/خطابه وإعجازية فعلها/خطابها. وفي النهاية (نهاية الصفحة)، يستعيد الرجل صوته السردي (وخطه الطباعي) في سطرين، تاركًا السطر الثالث ليشتبه بصوت المرأة وإيقاعه، وحتى كتلة خطه؛ بما يؤكد على تعاضد الصوتين في مواجهة خرائبية/عجائبية هذا العالم في لحظة النص.

وكأنها خاتمـة: مع هذا الديوان، لا بدأن تكون خاتمة درسه تعسفية؛ نظرًا لكثرة المشكلات النقدية التي يثيرها، والتي لا يضاهيها إلا كثرة آفاق شعريته؛ بحيث لا يكاد يستوعبها، بحق، إلا كتاب. فلعلها المرة الأولى التي تبلغ فيها كتابية الكتابة الشعرية هذا الحد من التطرف في استثمار فضاء الصفحة الشعرية، وفي استثمار كل تقنيات الشعرية في كل الأجناس. وفي هذه الخاتمة (التعسُّفية)، نبدأ بسؤال صادم: هل يوجد شعر في ديوان”حجر يطفو على الماء“؟ الحقيقة أن هذا الديوان يخرج على كل التعريفات الأجناسية للشعر من كلاسيكيها إلى ما بعد حداثتها، وما بعدها، وبلغ أقصى الحد في استثمار فضاء الصفحة الشعرية، على مستوى المتن، والحواف، وأنواع الخطوط وكتلتها، والأيقونات الصريحة، التي تعددت أنواعها، وتنوعت مواقعها في الصفحة الشعرية – كل هذا جعل الوظيفة البصرية هي الوظيفة المهيمنة (بمفهوم رومان جاكوبسون لـ”المهيمنة”). وحين تهيمن هذه الوظيفة، تصبح كل الأساليب (اللغوية) سواء. وبالتالي، فقد انفتح الديوان على مختلف الأساليب، حتى تلك المخصِّصة لجنس أدبي ما أو أكثر. ان النزعة الأيقونية/البصرية، في ديوان “حجر يطفو على الماء“، تجعله نصًّا بين أجناسي بامتياز، وتقترح على “الشعرية” نوعًا جديدًا هو “الشعرية بين الأجناسية”، تنشأ من تغيير المبدأين العاملين على محوري الاختيار والتوزيع. فبتحول الصفحة (الشعرية) في ديوان الدراسة إلى مكان حقيقي، وليس مجازيًّا، أصبح كل ما فيه محض “أشياء”، بما في ذلك اللغة. وحين تصبح اللغة شيئًا من الأشياء، يكون “التجاور”، وليس التعالق، هو المبدأ الفاعل على محور التوزيع، والعالم/الصور، وليس المعجم/الدلالات والمفاهيم، هو المبدأ الفاعل على محور الاختيار. وإذ نسقط مبدأ العالم من محور الاختيارعلى محور التوزيع (البصري)، نكون مباشرةً أمام ما سميناه الشعرية بين الأجناسية. ان مفهوم الجنس المحدد يندرج ضمن رؤية للعالم كل ما فيها محدد سلفًا، بما في ذلك الذات مسبقًا. وفي المقابل، فإن “البينيات” على العكس تمامًا، إنها – بدءًا – رؤية تنتمي للواقع أكثر من انتمائها لميتافيزيقا تغيِّب واقعيته في نسق مفاهيمي غير أمين عليها، وتحديدًا على حيويتها، أو لنقل متغيراتها زمكانيًّا. هنا تكون البينية مساحة اختبار كل شيء، ومساءلة كل شيء، سواء أكانت أجناس الأدب، أم ماهية الذات. هو قلق النص تجاه كل ما هو مسبَّق، تمامًا كما هو قلقه تجاه ديكتاتورية النسق/البنية، فكانت “الكتابية”. ان الكتابية مساحة بينية بامتياز، بين الزمان والمكان.. بين الكلام والصورة.. بين الجنس واللاجنس.. بين النظام والفوضى… الى آخره؛ وفيها كل شيء قيد الإنجاز أبدًا. لقد كانت الكتابية، بهذا الفهم، ضرورة لتمثيل عالم انقلبت فيه النواميس، عالم بلغت فوضاه أن صار الحجر فيه يطفو على الماء، والأكثر عجائبية أن ليس ثمة مجاز هنا!! المدهش أن يختار الشاعر أسلوبية السرد “السير – ذاتي” القائمة على مركزية الأنا الساردة لأداء تموقعها بصريًّا في فضاءات الفوضى. من هذا التناقض بين الأسلوب والوظيفة، توضع “الشعرية الأجناسية”، ومعها “اللغة” أيضًا، بين قوسين “إرجاء”، بينما تتقدم “الأيقنة” على حساب الاثنين معًا.

……………………..

المصادر والمراجع

المصـادر:

- القرآن الكريم.

- الكتاب المقدس.

- حجر يطفو على الماء – رفعت سلام – ضمن كتاب: ديوان رفعت سلام – الجزء الثاني – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة –

- حجر يطفو على الماء– رفعت سلام – الدار للنشر والتوزيع – القاهرة – ط: 1 –

المراجــع:

- الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر وغير المباشر– آن بانفيلد – تر: بشير القمري – ضمن كتاب طرائق تحليل الخطاب السردي – منشورات اتحاد كتاب المغرب – الرباط – ط: 1 –

- بنية اللغة الشعرية– جان كوهن – تر: محمد الولي ومحمد العمري – دار توبقال – الدار البيضاء – ط: 1 –

- البومة، التاريخ الطبيعي والثقافي– ديزموند موريس – تر: عزيز صبحي جابر – هيئة أبو ظبي للثقافة الوتراث – أبو ظبي –

- تحليل النص الشعري، بنية القصيدة– يوري لوتمان – د. محمد فتوح أحمد – دار المعارف – القاهرة – (1995).

- جماليات التجاور أو تشابك الفضاءات الإبداعية– د. كمال أبو ديب – دار العلم للملايين – بيروت – ط: 1 –

- الخطاب الروائي– ميخائيل باختين – تر: محمد برادة – دار الفكر – القاهرة – ط: 1 –

- الشفاهية والكتابية– والتر ج. اونج – تر: د. حسن البنا عز الدين – عالم المعرفة – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت – العدد: 182 –

- الصورة– جاك أومون – تر: ريتا الخوري – المنظمة العربية للترجمة – بيروت – ط: 1 –

- الفضاء الكتابي البصري– د. كريم شغيدل مطرود – مجلة الأستاذ – كلية التربية جامعة بغداد – بغداد – العدد 215 – السنة 2015.

- فعل القول، من الذاتية في اللغة– ك أوركيوني – تر: محمد نظيف – أفريقيا الشرق – الدار البيضاء –

- في علم اللغة التقابلي– د. احمد سليمان ياقوت – دار المعرفة الجامعية – الأسكندرية –

- معجم الحضارة المصرية القديمة– سيرج سونرون وآخرون – تر: أمين سلامة – القراءة للجميع – القاهرة –

- معجم مصطلحات نقد الرواية– د. لطيف زيتوني – مكتبة لبنان، ناشرون – بيروت – ط: 1 –

- من النص إلى الفعل– بول ريكور – تر: محمد برادة وحسان بورقيبة – عين للدراسات – القاهرة – ط: 1 –

- (ميثاق) السيرة الذاتية– فيليب لوجون – تر: عمر حلي – المركز الثقافي العربي – بيروت /الدار البيضاء – ط: 1 –

………………………………………….

[*]هذا الترقيم يحيل إلى بيانات المرجع؛ فالرقم الأول يحيل إلى رقم المرجع في القائمة الموجودة بنهاية الدراسة، وما يليه يحيل إلى الصفحة.

[1]هناك اختلاف في الطبعة الأولى: الدار للنشر والتوزيع – القاهرة – 2007.

[2]يقترح العمل الشعري الفارق بعض الرؤى النقدية الجزئية على المنهج. وديوان “حجر يطفو على الماء” يقترح فرقًا بين النص الموازي والنص المصاحب؛ فالموازاة تتم لمرة واحدة وللنص في كليته. وهنا يكون العنوان نصًّا موازيًا بالضرورة. أما النص المصاحب، فهو يصاحب النص من بدايته إلى نهايته. إن ديوان “رفعت سلام” يبيِّن أن النصَّ الموازي واحدٌ، وذو موقع محدد؛ والمصاحب متعدد النوع، متعدد المواقع. حقًّا، في البدء كان العمل الإبداعي، ويظل بدءًا.

[3] مقترح نقدي ثانٍ للديوان، وهو أن كثيرًا من مصطلحات انسجام الخطاب وتماسكه بحاجة إلى قدر كبير من إعادة النظر، دون الخروج على أسسها المفهومية، لكي تتناسب مع مقاربة الشعر.

[4] حين تتقدم القيم البصرية على ما سواها، تكون نصية العمل قائمة في المكان وتقسيمه، لا فيما يوجد فيه؛ ولا يتحقق هذا إلا في حالة العمل الشعري. لذا قلنا قيمة المكان “الشعر، نصية”.

[5]إيثاكاIthac جزيرة يونانية كان “أوديسيوس” ملكها الأسطوري(الأوديسا)؛ وهي الموطن الأصلي لأوليس، أو أوليسيوس (روي هوميروس أنه، قُرب نهاية حرب طروادة، بدأ أوليسيوس المحارب الإغريقي الأسطوري المنتصر رحلة العودة إلي موطنه إيثاكا. وهي رحلة عادةً ما تستغرق بضعة أيام، ولكن حدثت مغامرات كثيرة جعلت من الرحلة مغامرة طويلة استمرت عدة سنوات، واجه خلالها أهوالًا كثيرة. وقد صار اسم أوليس عنوانًا لأعمال أدبية مُقدرة عالميًّا، مثل رواية للأيرلندي “جيمس جويس”، وقصيدة للشاعر اليوناني “كافافيس”. ويبدو أن الشاعر رفعت سلام يتكئ على المحكي الأسطوري أكثر من أي شيء آخر؛ فهو أكثر ملاءمة لديوانه، موضوعًا وتقنيات.

[6]“تحوت” أو “توت” إله الحكمة عند الفراعنة، وأحد أرباب ثامون الأشمونين الكوني. ويعتبر من أهم الآلهة المصرية القديمة، ويُصور برأس “أبي منجل“. وكان ضريحه الأساسي في أشمون، حيث كان المعبود الأساسي هناك. وقد اعتبر قدماء المصريين أن الإله تحوت هو الذي علمهم الكتابة والحساب، وهو يصوَّر دائمًا ماسكًا بالقلم ولوح يكتب عليه. له دور أساسي في محكمة الموتى، حيث يُؤتى بالميت بعد البعث لإجراء عملية وزن قلبه أمام ريشة الحق ماعت، ويقوم تحوت بتسجيل نتيجة الميزان. هذا فضلًا عن قدراته في السِّحر.

(1)نُسخَةٌ، طِبق الأَصلِ، تَقرِيبًا، مِنَ “الدِّينَاصُور الأَخِير”، البَربَرِيِّ الأَخِير، هُولاَكُو الأَخِيرِ، وَعَيدِي أَمِين الأَخِيرِ، آكِلِ لُحُومِ البَشَر. لمزيد من التفصيل، راجع: رفعت سلَّام، حَجَرٌ يطفُو على الماء، دار “الدار”، القاهرة 2008، ص 24.

(2)كُنتُ فِي الأَربَعِين، حِينَ حَلَّ الوَحيُ، فَأَملاَنِي القَامُوسَ وَأَلَّفتُ الأَبجَدِيَّةَ، أَنا الأُمِّيُّ الجَهُولُ، فَاتِحَةُ السُّلاَلَةِ الجَهَنَّمِيَّة.