فكرى عمر

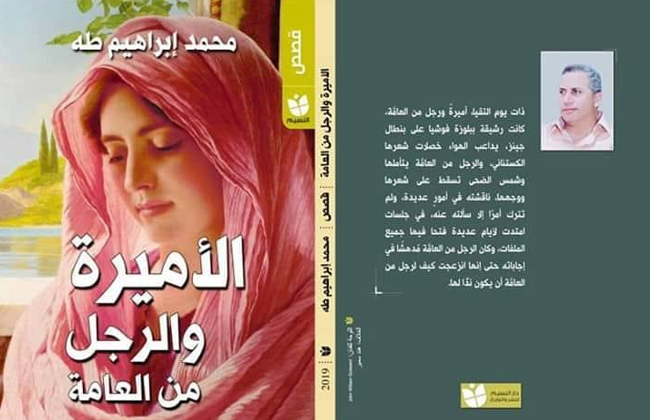

القصة فن نثري بليغٌ في تكثيفهِ لِلغة والمجاز وانتقاء المشهد. تمنح دلالتها إلى المتلقي من خلال خطابها السردي الذي يقوم على عناصر الحكي، وآليات تأثيره. ويصبح الاتساق والتناغم بين أسلوبها، ومتنها الحكائي تحقيقًا لمغزاها. إحدى الرؤى الهامة أيضًا حول القصة أنها فن استبدال الواقع بالخيال. يستلهم الكاتب هذه الحيلة هربًا نحو أفق أرحب، ولو من خلال الاستعارة الفنية، أو تكون تلك طريقته لمقاربة الواقع نفسه بصورة خيالية. في الأولى يصبح الخيال غاية جمالية وحياتية، وفي الثانية وسيلة للمواجهة دون أن يتورط الكاتب في اللغة الخطابية، والرسائل المباشرة. هذه العناصر هي ما سأتحدث عنه بالتفصيل حول المجموعة القصصية الجديدة (الأميرة والرجل من العامة) للقاص والروائي د.”محمد إبراهيم طه”.

الاستبدال:

المعنى العام لفكرة الاستبدال موجود في المجموعة القصصية الصادرة عن دار النسيم 2019م، وعلى أكثر من مستوى. استبدالٌ بين امرأتين، أو زمنين، أو رؤيتين متناقضتين لنفس الحدث. سأختار نموذجين للتوضيح: الأول في قصة “أيام العباءة الفوشيا” حيث يقوم الراوي بالتبديل بين امرأتين، إحداهما معه والأخرى في خياله؛ لحل الأزمة العاطفية المُركَّبة في داخله. إنه يهيئ زوجه “عفاف” بالجلباب الفوشيا القديم، ورائحة الدقيق، وسخونة نار الفرن، لتشبه أنثاه المحبوبة “هدى” في اللقاء الذي جمعهما بتلك الصورة المُغوية دون أن يتحقق الإشباع لاعتبارات اجتماعية. غير أن اللحظات الفارقة بين الحلم واليقظة، أو الصحة والمرض التي يحكي من منطقتها تَهْدِمُ هذا التبديل القديم لصالح الإعلان عن احتياجه للحبيبة الأولى؛ لأنه يعيش رهينًا لحالة هذيانية تفقد فيها “أنا” الراوى سيطرتها على حياته، وتحجيمها لرغباته.

النموذج الثاني في قصة “هل كنا على موعد؟”، حين يستدعي الراوي الذاتي علاقة عاطفية قديمة لا تزال الذاكرة تحتفظ بطزاجتها، ليعيشها مرة أخرى ولو عبر الشبيهة. إنه يُحِلُّ فتاة جامعية بـ”أشواق صلاح الدين محمد”، فتاته المحبوبة، ويصل إلى استنتاج بأن الفتاة التي قابلها صدفة وهما على طرفي الباب الزجاجي، الذي يشير رمزيًا إلى الزمن الشفاف المنطلق بسرعة غير مرئية، أن هذه الفتاة بالذات هي ابنة “أشواق”؛ لأنها تشبهها، وتردُّ بنفس لغتها ونظراتها، بل وفي كلية الطب التي كانت تتمناها الحبيبة الأولى لنفسها، لكن نهاية القصة تشير إلى خطورة الماضي العالق بالذاكرة والعيش تحت أَسْرِه؛ لأنه يزيح الواقع الحقيقي من أمام عين البطل، فلا ينتبه للسيارة المسرعة التي تطيح به وهو يعبر الطريق غارقًا في غفلته المُحببة.

الامتداد:

هناك خيطٌ سميكٌ مجدولٌ يربط قصص المجموعة ببعضها: البطل الممتد، حيث تتلاشي في كثير من القصص المسافة الفنية بين الكاتب والراوى الذي يعمل بنفس المهنة كطبيب، أو يعتمد نفس الفضاء المضموني في القصص لعلاقات غرامية غير مكتملة، وذاكرته المؤرقة بالماضي، ويتأثر الراوي بنفس الروائح، ويُصرُّ على أن تضم أغلب قصصه اللون الفوشيا كزي للنساء في جلباب، أو عباءة، أو طرحة، أو توكة، أو بندانة للرأس. اللون الذي يُدلِّل في معناه الأوليّ على الأنوثة والرومانسية، وإن كان معناه يتبدل أحيانًا في بعض قصة إلى مغالبة المرض في الطاقية الفوشيا للولد، أو الوفاء والبهجة.

يُجرِّد الكاتب أحيانًا معنى العلاقة بين الرجل والمرأة في قصتين هما: “كتاب قد لا تطلع عليه الأميرة”، و”الأميرة والرجل من العامة” حيث يضفي سمات عامة عليهما، منها أن المرأة “أميرة” بمدلول اللفظ الرائج بين الناس عنوانًا للجمال والرشاقة والرومانسية، وليس بمدلوله التاريخي الذي يحمل متناقضات معناه الشعبي، فأميرات التاريخ منهن من سلبن وقتلن وانتقمن وغيبن الرومانسية خلف الغرور وغريزة الامتلاك القاهرة. المرأة في المجموعة بالمعنى الأول هي سبب لاستمرار الحياة، لا يلتفت لتبدلها الطفيف بين يوم وآخر سوى حبيبها. لنقرأ هذا الحوار ص 51: “الكتاب الذي كان سيقدمه للأميرة يوم السبوع. هدية بالغة الخصوصية، لا يصح لأحد سواهما أن يطَّلع عليه، سأله صاحب المعمل أن يحدد أرقام الصور التى يريد طباعتها، فقال: كلها، فتساءل الرجل مُتعجبًا: – لكنها كلها لنفس السيدة! / – وما المانع؟! / – إنها نفس اللقطات ونفس الكادرات! / – لكنها حالات مختلفة.. ألا تلاحظ الفروق؟ / – لا ألاحظ.. وأرى أن تسع صور تكفي”. والأميرة في القصة الثانية امرأة رومانسية، لكنه حسية كثيرة الشكوك، ومتقلبة كالطفل الملول. أما الرجل فهو الذي يقدم الرعاية والاحتواء، هو الهامش وهي أصل الحياة.

الإيهام بالواقعية:

القراءة الدقيقة لقصص المجموعة تكشف وراء الواقع درجة عالية من المجاز والرمز والخيال، لكن الخطاب القصصي حريص على تقديم ذلك كله تحت بناء واقعي تضمه الروابط السببية. من القصة الأولى إلى القصة الأخيرة نلحظ نفس الأداء اللغوى تقريبًا. الجُمل قصيرة متلاحقة، يغلب عليها الوصف التفصيلي للحدث أو الشعور أو الشخصية؛ لتقديم صورة كاملة للقصة عبر وحدات سردية مشحونة بدرجة عالية من التصوير وإن كانت خيالية أو رمزية. مما يؤكد حالة الاستغراق في خطاب سردي يميل إلى الوصف كوسيلة لرؤية العالم دون الاشتباك معه بحدة، ويحتفي بلحظات الحياة الحلوة، أو يحتمي بالذاكرة ضد ما يرفضه من واقعه الحالي.

يلجأ الراوي إما إلى الارتباط بعلاقاته القديمة، أو للهرب من الزمن الذي يتقدم والمدينة التي تتوحش إلى الشيخ “زكريا” في قصة “صاحب المكان”، الرجل الذي رآه في طفولته، ثم يلتقي به عبر رحلة عجائبية، لكنهما يفترقان عبر بوابة تُفتح في اتجاه واحد فقط، ثم تختفي شأن مدن العجائب كلها في الحكايات القديمة. لكن القصة كانت تحتمل سردًا قصصيًا أكثر من ذلك، لنطالع ألم البطل ودوافعه نحو الشيخ، أو فكرة أكبر عن الشيخ، وعالمه.

تقنية الأرقام أيضًا موجودة؛ للإيهام بالواقعية، فالمجموعة تنقسم إلى جزئين: الأول بعنوان “أيام العباءة الفوشيا” يحتوي سبع قصص متقاربة الطول، والثانية بعنوان “أسبابٌ للشروع في البكاء” وتضم سبع قصص أيضًا تتقارب في مساحاتها السردية مع بعضها ومع قصص القسم الأول إلى الدرجة التى يمكننا فيها أن نقسم عدد الصفحات بين القسمين إلى نصفين متساويين. هذه الدقة في الاختيار، والتحرير القصصي تشير إلى قصدية ما، أو “سيمترية” تمنح التقسيم معنى متقاربًا في دلالاته، فالرقم سبعة له جذور فلكورية وسحرية في الأساطير والأديان، وربما يُوَظْف ضمن لعبة الاحتمالات التي يفضلها القاص كلعبة سردية، يكون لهذا التكرار معنى رمزيًا يتجاوز، يحيل إلى غموض العالم وقابليته للتفسير والتكرار عبر مرايا أو متواليات أخرى.

ثمة حرص على ذكر الألوان والملابس والأرقام في القصص بما يرسم إطارها الواقعي حتى عبر النصوص التى تعتمد على الذاكرة، أو المجاز والرمز. ففي قصة “التفاتة أخيرة” ص15 نقرأ: “لم يكن عليَّ سوى الإمساك بالهاتف، والتقاط صورة لولد رشيق بجلباب أبيض مكوي بجوار امرأة ممتلئة قليلًا بعباءة فوشيا جديدة ربما.. أو أول غسلة”.

وفي قصة “الرجل بالرداء الأبيض والناء” نقرأ في صفحة 64: “الحسناء بالوشاح حول العنق هي ريبيكا التي علَّقت بأنها عرفت السر، وأن فيديو من دقيقتين وواحد وعشرين ثانية حظي بأربعة آلاف مُشاهدة وواحد وسبعين مشاركة، وثلاثة وخمسين ألف إعجاب”. القصة تشير إلى اختلاف المنظور بين البطل والآخرين، ما يجعل كل واحد منهم يظن أنه كان وحده في معبد الكرنك فيما اشترك الثلاثة في الصورة والأداء. ربما تُظهر فكرة بعض التشابه والاتصال بين جذور الأديان المختلفة.

لكن هذه الدقة في الأرقام والألوان والملابس قد تثير الشك والتساؤل خصوصًا حين يتعلق المتن الحكائي بالذاكرة. ربما يمكن أن تُستوعب أو تُفسر في إطار حرص الكاتب على تصوير عالم حكائي يمكن تخيله.

يُعتبر الحوار وسيلة أيضًا لإبراز هذا الحرص علي التصوير الواقعي. حوارٌ يغلب عليه اللهجة العامية لإضفاء الحيوية. كما كان أحيانًا جزءًا من الفقرات السردية كوسيلة للتنويع، والانتقال بين منظورين ووجهتي نظر مختلفتين تدفعان الحدث إلى الذروة. في قصة “صاحب المكان” ص57: “حين جاءني بين النوم واليقظة قال: ألم أوحشك؟ قلت بلى، قال “بقالك قد إيه ما شفتنيش؟”. قلت “كتبر”، سألنى بعتاب: “طب ليه كده؟”. كان للحوار بالفصحى أيضًا مكانه في القصص عند مستوى الإيحاء.

لكن هناك إشكالية تبرز في التعارض بين البناء الفن والمتن الحكائي في قصتين تتخذان من الحلم، أو هذيان الحمي وسيلة للمعنى، فأسلوبهما واقعي وروابط وحداتهما السردية سببي، والراوي يتحكم في تحريك الحدث سواءً في “أيام العباءة الفوشيا”، أو “رائحة البرتقال”. إن حلمه أو هذيانه غير حقيقي. يمكن تفسير هذا التعارض لا تبريره، بأن الإعلان عن حالة هذيان الراوي أو حلمه كان فقط مجرد وسيلة، ربما للإفلات من رقابة ذات الكاتب خصوصًا وأن المسافة بينه وبين الراوي صغيرة جدًا.

أخيرًا تعطينا القصص إحالات وأفكار ومشاعر عبر راوٍ ذاتي، اختار رصد الواقع بعين الكاميرا، أو تجسيد صور الماضي المقيمة بالذاكرة، أو رسم عالم عجائبي يهرب إليه من ضغوط الحياة وعذاباتها في رومانتيكية حالمة، وعبر الطبيعة وأشجارها ومائها وصحرائها وناسها البسطاء يجد نفسه ولو لساعات أو لأيام قلائل، فثمة قصة تدلل على ذلك ببراعة، هى قصة “سجلُّ الزيارات” حين ينقسم الراوي في تأويلي إلى شخصين. الأول يقضي أيامًا في منتجع سياحي للأثرياء، والآخر يئن طوال الليل دون أن يسمعه أو يراه أحد غير الراوي، هو نفسه الراوي الذي يعرف أنه سيغادر المكان بعد نزهة قصيرة. هكذا يحاول القاص عبر الراوي الذاتي رسم حياة بديلة للواقع في قصصه من خلال الذاكرة، وإحلال مشهد عذب محل حياة كاملة، أو الإحالة إلى الرموز والرغبة؛ للإفلات من ضجيج الحياة ومطاردة الزمن.