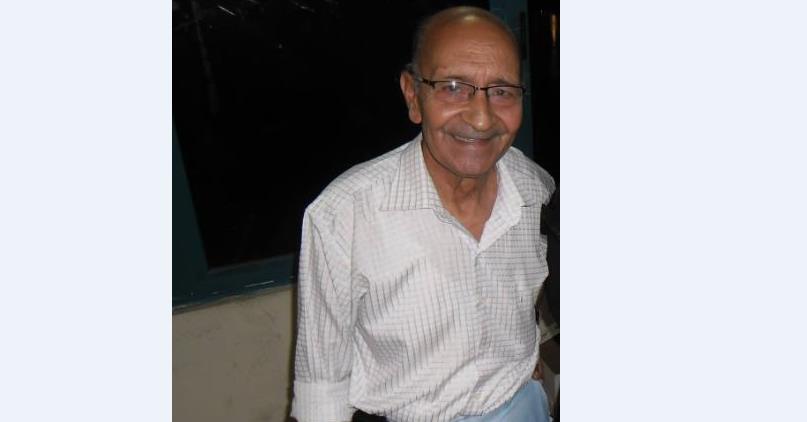

حسام المقدم

مدين أنا بأسفٍ عميق للأستاذ “مجدي نجم”. لا أثق في أن كلمة “أسف” هي المعنى الصحيح الذي أريد التعبير عنه. هكذا تغيم اللغة وقت أن نستنجد بها. ربما الأصح “اعتذار” أو “طلب مسامحة”. مهما تكن الكلمات والمعاني لم يفت الأوان بعد لكل ذلك، فأنا تعودتُ لقاءه منذ أن مات، وفي مقدوري أن أخبره بأي شيء أريد!

لماذا إذا طلب المسامحة؟ وهل هو الندم؟

نعم.. لأنني لم أعش معه حوارا حيا طويلا وممتدا في حياته -على كثرة ما تكلمنا وأحرقنا من أفكار وسجائر- قدر ما عشت هذه الصحبة الطيفية الملازمة في الصحو والمنام، منذ أن مات قبل بضعة شهور وحتى كتابة هذه الكلمات. إن ملازمته لي الآن، والكلام المتواصل الذي نفجره، أمر يليق برجل مثل “مجدي نجم”.. رجل لا يأتي في حياتك مرتين، رجل إذا مات تُحس بأن الجدار الذي كنت تراه كل يوم كشيء ثابت وطبيعي؛ قد اختفى مرة واحدة وترك فراغا هائلا. ما السبيل الآن لملء الفراغ المهول الذي تركه؟ لا شك أن النفس تقوم بأفعال تعويضية، وتحاول أن تنصب جدارا بديلا أو عزاء مؤقتا.. لكن، ومع الوقت، تنجلي الحقيقة أكثر وأكثر: “مجدي نجم” هو نفسه ولن يملأ أحد غيابه. فلنترك الجدار مهدودا، ولننظر كل يوم للمكان الشاغر لنتذكر أن الرجل كان هنا.. متفردا مشى وعاش وثرثر وأطلق آيات الأدب والشعر والتاريخ.

الآن أنا ذاهب لاستكمال أحاديثي معه، واشتباكاتي أيضا..

**

لعلك تذكر يا أستاذ “مجدي”. يومها كنا في النادي الرياضي، الذي هو أحد أماكنك المفضلة على نيل ميت غمر. كان الجو مطيرا جدا وكنتَ تشاركني طفوليتي واحتفائي الدائم بالشتاء والبرد. هل أقول لك الحقيقة؟ كنتُ أراك أكثر طفولية وتألقا مني، أنا الذي لم أعش إلا نصف عمرك تقريبا! ستكون حسيَّا ومُحتفيا باللحظة على أكمل وجه، بوجهك الذي يضحك كله.. نعم وجهك كله متفاعل ولامع بحب الحياة، وليس مثلي: أضحك، لكنّ عينيّ، في عمقهما، حزينتان! هل تذكر ذلك؟

– ماذا جرى لك يا حسام؟ أنا لا أهتم بالتفاصيل ولا أحب أن أذكرها كما تعرف. علاوة على ذلك، أتنازل لك راضيا لتحكيها أنت. لكن أُراهن أنني استشهدت لك بأبيات الشاعر القديم “المُنخّل اليشكُري” عن يوم شبيه بيومك الذي كنا نجلس فيه، مع الفارق طبعا! هل تعرف الأبيات؟ هيا قل معي: (ولقد دخلتُ على الفتاةِ/ الخِدرَ في اليومِ المطير. الكاعِبُ الحسناءُ…).

– نعم أنت فعلتَ ذلك فعلا وقلتَ تلك الأبيات. وقلتَ ما هو أكثر ولم أنسه حتى الآن. أعرف أنك ابن الشعر المحتفي بالحياة والحضور الإنساني الحسي في أقصى تجلياته. لهذا جاء حبك لكتاب “الأغاني” للأصفهاني، بحكاياته اللامنتهية وأبياته وأخباره. في ذلك اليوم، وفي نفس الجلسة، قلتَ مقولتك التي نقلتُها عنك كثيرا ولم يفهمها كثيرون: (ولعلمك يا ولد يا حسام: بلا مبالغة لم يقرأ كتاب “الأغاني” في مصر غير اثنين.. طه حسين ومجدي نجم!).

– هههههههه.. يا ولد، أنت لا تنسى شيئا أبدا؟! أعرف أنهم سيأخذون كلماتي على سبيل الغرور، لكن والله ليس في الأمر أدنى مبالغة. أنت صحبتني لسنوات طويلة وسمعت مني الكثير، كما أنك قرأت طه حسين وتعرف أنه صاحب معرفة مرعبة بالتراث. في رأيك: هل فيما قلتُ أي مبالغة؟!

– شهادتي مجروحة يا أستاذ. أبصم بالعشرة على معرفتك بالتراث العربي، وكذلك سيفعل كل الذين سمعوك. لكن ماذا عن الذين لم يروك ولم يسمعوك، الذين سيقرأون كلماتي هذه ويسألون: أين كتبه وآثاره لنعرفه كما عرفته؟ وهل كان مُكتفيا بالتراث فقط؟

– آآآه. ها أنت تغز الجرح من جديد. هل تظن أنني لم أكن أفهم ما ترمي إليه في بعض كلامك معي؟ ألم تذكرني يوما بما قالته العرب: “العلم صيد والكتابة قيد، وإذا ذهب القيد ضاع الصيد”. نعم كنت أفهم لكني كنت أماطل. أعترف أنني ليس لي صبر على الكتابة، وأنني في الوقت الذي وُهِبتُ فيه مَلَكة الكلام والشفاهية؛ أظن أنني سُلِبتُ بعض قدرتي على الجلوس للكتابة. آه يا ولد يا حسام، أنت لمستَ ما بداخلي ذات مرة وتركتني مدهوشا من قراءتك لي لهذا الحد. لقد قلتَ إنني أُفكر بطريقة شفاهية وليست تحريرية كتابية، بمعنى أنني أردد وألوك بيت الشعر أو المعلومة أو حتى الفكرة بصوت عال، كما لو أن جمهورا يتابعني وأنا على منصة. فعلا أنا هكذا! لقد تركتُ لكم التفكير بطريقة تحريرية، أي ترجمة الفكرة إلى جملة مكتوبة وليست منطوقة منغمة. أنا ابن الصحراء والشفاهية والذاكرة اللاقطة والوعي الكامل، وحين أموت ستبقى قصائدي القليلة التي جمعتها في ديوانيّ “عُمر من الحب” و”الحلم العربي”. هناك أحاديثي التي نثرتها على مسامعكم، فضلا عن تلاميذ كثيرين وآخرين من الجاحدين. ارجع لقصيدتي “خواطر غريب”: (وأمضي.. وفي داخلي نشوة/ وخصب دفيء حنون/ برغم الحَسود.. ورغم الحَقود.. ورغم السموم).

– مسألة “الخلود” يا أستاذ.. إننا نفكر كثيرا في هذه الكلمة الأسطورية، وفي كل مرة نرجع بما يشبه الجنون. أتمنى أن تسامحني الآن وتغفر لي دمي الساخن ذات يوم، حين حكيت لك أحد مقالات “إبراهيم أصلان” من كتابه الفاتن “خلوة الغلبان”.. لقد كان المقال عن قضية تكاد تعصف بعقلي كله: إلى أين سيمضي هذا الجيش البائس من الكُتاب في المدن والأقاليم البعيدة عن كل شيء؟ وإذا كانوا لم يحققوا شيئا حتى وصلوا إلى أعمارهم المتقدمة تلك، فماذا سنفعل نحن تحت وطأة نفس الظروف ونفس الأحوال تقريبا؟ “إبراهيم أصلان” أعطاني الإجابة/ البشارة المرعبة وقتها.. كان قد رأى الحالة التي وصل إليها كاتب مثل “عبدالمعطي المسيري”، بعد أن زاره في بيته، وتنبأ أنه صائر لا محالة إلى نفس المصير. لكن “المسيري”، الرجل المستشرف، قرأ في عينيّ “أصلان” ما لم يقله بلسانه فاستوقفه وطلب منه أن يستمر في الكتابة وأن.. :اكتب، انا مش مقياس! أنا حكيت لك كل ذلك يا أستاذ مجدي، وأنت استمعت للنهاية. بداخلي كان دمي يغلي وقلبي يتمزع: هل ستنتهي إلى مصير المسيري يا أستاذ مجدي، أم أنا أم نحن الاثنين؟ العجيب أنك قلتَ لي نفس الكلمات: اكتب، أنا اللي مش مقياس! وقتها، وكنا مشينا قليلا بعد انصراف الجميع من المقهى، تلفتُ حولي لأتأكد أن سور البنك الأهلي وكراسي قهوة جورج في الوراء ولافتة مطعم كروان في الأمام وعلامات أخرى من “ميت غمر” كلها تشهد على حوارنا الساخن. بعدها مضيتَ أنت، بنفس مشيتك المتطوحة كأنك غائب مع إيقاع خفي لا يعرفه أحد سواك.

– لا عليك، لا تتأس على ما فات. أنا أعرف وأفهم ما تقصد. ربما لو رجع بي الزمن مرة أخرى لما كنت غير الذي كنته. أنتم لم تفهموني رغم قرب بعضكم مني كثيرا. الأدب، والثفافة عموما، بالنسبة لي لا تعني الحياة بكاملها. الحياة أكثر جمالا من الأفكار وتصورات الذهن عنها. المشهد أو الوجه الجميل هو جميل لذاته ولا تستطيع اللغة –أي لغة- أن تصف انفعالنا به كما نحسه تماما، إنما يكون ذلك بالتقريب والتمثيل. هذه الرؤية قادتني للذاتية، أي أنني أرى كل شيء بانعكاسه على ذاتي وليس بصورته الحقيقية. لهذا السبب كنتُ مٌقِلا جدا في الكتابة، قياسا بكم الأفكار التي عبرت لساني إلى آذانكم، وكانت سببا مباشرا في العصيان المدني الذي مارسه بعضكم عليّ.. فكثيرا ما كنتُ أتهيأ لبدء كلامي؛ فأرى المنسحبين على الفور. العجيب أن هؤلاء هم الذين قالوا في حقي كلاما عظيما بعد موتي، فاستحقوا قول “أبي العلاء”: (أعيّبوني حيا ثم قام لهم/ مُثنٍ وقد غيّبوني إن ذا عجبُ).

– فعلا أبوالعلاء، الله! هل تذكر يا أستاذ حين جئتك مذهولا مسحورا من قوله: (أيها الغِرُ إن خُصِصْتَ بعقلٍ/ فاسْأَلَنْهُ.. فكلُ عقلٍ نبي). لعلّ أبا العلاء هو أول مَن قال بنبوة العقل الراجح المُتسائل.. وهذا البيت الذي احتفينا به كثيرا لمناسبته للكثير من الأحداث في وقت ما: (نادتْ على الدين في الآفاق طائفةٌ/ يا قوم.. مَن يشتري دينا بدينارِ؟). الله. أراك الآن وكيف كنت تنطق كلمات اللغة بشكل يُحبب الإنسان في لغته، بل يجعله يحمد ربه كثيرا أنه خُلق بلسان عربي موسيقي جميل مثل لسانك. كنا نرى ذاكرتك وهي تسترجع ما حفظتْ دون كلل أو مؤشر تراجع. بعضنا كان يستعجب: كيف لهذا الرأس الصغير أن يحوي كل هذا؟

– الذاكرة هبة من الله. بعد انتهاء حياتي كلها أعترف بذلك. إلا أن تنشيطها يحتاج دائما مثابرة وإصرارا على الدوام. أتذكر جدي الذي كان يحفظ “شوقي” وهو الأمي تماما. أنا من ذلك النسل الذي حكى عنه “الأصفهاني” فيما يخص الخليفة الذي يحفظ القصيدة بعد سماعها مرة واحدة. ربما ليس الأمر على هذا النمط المبالغ، لكن هي أرزاق ومِنَح في النهاية مهما بحثتَ وفتشتَ. وإذا كنتُ قد مُنِحتُ ذاكرة معدنية؛ فإنني أنصح أحبابي الذين هم مثلي بعدم الارتكان إليها كثيرا.. وأن يُدونوا دائما أولا بأول. أنا معك جدا أنني ارتكبتُ خطأ فادحا بعدم إكراه نفسي على الكتابة والتدوين.

– والله يا أستاذ أنا قلتها مع نفسي كثيرا: ليتهُ كتبَ، ليتهُ سكتَ!

– الأمر لم يعد يعنيني. أنا الآن في زمان ليس فيه دقائق وساعات. براح ممتد ولانهائي أرى فيه نفسي وأراكم.. لن أخبرك بأي شيء يخص ذلك لأن عقلك لن يحتمل. أبلغ سلامي للجميع، وقل لهم إنني لا أحمل لهم شعرة من ضغينة.

– سيصل السلام يا أستاذ. كل شيء سيصل.. أو إنه وصل بالفعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ