فراس حج محمد

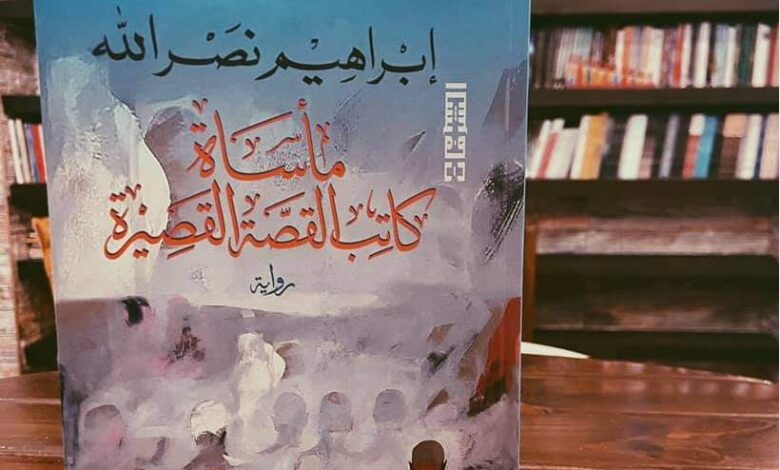

يمكن أن يكون هذا النصّ النثري “مأساة كاتب القصة” المكوّن من خمسة أجزاء رواية، كما هو معلن على الغلاف الخارجي، ويمكن أن تمثّل تلك الأجزاء “متتالية قصصية” أو “متوالية قصصية”، أو ربما هي “نوفيلا”، يصدق عليها أنها تعبّر عما يمكن أن أطلق عليه “هواجس ما بعد الكتابة“، فما هي هواجس الكاتب؟ أو ما هي بالأحرى هواجس إبراهيم نصر الله في مرحلة الكتابة وما بعد الكتابة، أي بعد النشر والتلقي؟

وأوّل تلك الهواجس بطبيعة الحال هذا الالتباس في التجنيس، وقد عبّر النص عن هذا الهاجس التأسيسي (في التجنيس) من خلال ذلك التردد بين الرواية والنوفيلا، مضافاً إليها هاجس القصة القصيرة نفسه، والانتماء إليها، وعدم مفارقتها إلى الكتابة في جنس آخر، والتعرض للرواية والروائيين.

تفضي هذه المسألة إلى ما ينتهي إليه الكاتب، إذ يقرّر الكاتب إبراهيم نصر الله أن “تربيع الدائرة: مسألة لا حلّ لها” (ص196). فتتبادر إلى الذهن تلك العلاقة المستحيلة بين الدائرة والمربع، هذه النظرية التي بنى عليها الكاتب “روايته”، وتدعو إلى الوقوف مليا في علاقة الأشياء أو الأشكال الهندسية بعضها ببعض، وعلى الرغم من اختلافاتها في الشكل إلا أن ما يجمعها أكثر مما يفرّقها، فهي من ناحية الشكل ذات بعدين فقط، فكلاهما (المربّع والدائرة)- إذاً- يشير إلى مساحة ما، ويحكمهما قانون منطقي خاص، وأن بالإمكان –هندسيا- أن تستوعب الدائرة المربع أو العكس، ولو افترضنا جدلا أن الدائرة عبارة عن خط منحني يلتقي طرفاه عند نقطة ما، وقام أحدنا بحله ليكون قطعة مستقيمة لأمكن أن يتحول إلى مربع. هذه اللعبة من الهندسة الشكلية لا تخلو من بعد معنوي بالتأكيد، ومن بعد استعاري أيضاً، فهل استعار الكاتب هذين الشكلين الهندسيين للتعبير عن القصة القصيرة وعن الرواية؟ بحيث تمثل القصة “مربعاً” هندسيا؛ استنادا إلى كتابة السارد فريد قصتين: الأولى بعنوان “المربع”، والأخرى بعنوان “المربع الأخضر”، وتحدث عن تحويل القصة إلى نوفيلا أو رواية، بمعنى تحويل المربع/ القصة إلى دائرة/ رواية.

تبدو هذه الخشية واضحة في الرواية ولتجنب ذلك عمد الكاتب إبراهيم نصر الله إلى تقطيع هذه الدائرة الروائية لتصبح مجموعة مربعات، مربعات كبيرة؛ القصص الأربعة، والقصة المحذوفة، وفي داخلها مشاهد قصيرة أيضا، وبهذه التقنية من كتابة الرواية، فإنه يوظف تقنية كتابة القصة القصيرة التي تجعل المربع رمزاً لكتابة رواية في الأصل دائرية، لكنها ستكتسب حتما الشكل المربع؛ لأنها مؤلفة من عدد من القصص القصيرة، ومن هنا سيغدو “تربيع الدائرة مسألة لا حل لها”، وستظل هذه الرواية أسيرة المربع دون أن يستطيع القارئ النظر إليها على أنها رواية، إلا إذا تغاضى عن شرط الدائرية في الرواية، وجعل الرواية متطورة عن القصة القصيرة ذات الوصف بأنها مربعة.

إنها محاولة للدخول إلى معضلة نقدية دائرية وليست مربعة، بمعنى أنه لا حل لها، وليس لها إجابة قاطعة وأحاديّة من النقاد والقراء، ومن الكاتب نفسه الذي كان يخشى دائما أن تتحول قصته إلى رواية، ولكنه سيرضى لو تحولت إلى مجرّد “نوفيلا”. ماذا تعني النوفيلا أيضاً؟ هل تعني أنها شكل بين المربع والدائرة، أي بين القصة القصيرة والرواية؟ إذاً ما هو الشكل الذي ستتخذه؟ هل من شكل هندسي سيمثل النوفيلا لو شطح الخيال حسب هذه المعضلة التي وضع فيها الكاتب نقاده وقراءه على السواء؟

الرواية هي المنتج الأخير لنص الكاتب إبراهيم نصر الله، وأكد ذلك منذ الغلاف حيث أعلن أن “مأساة كاتب القصة القصيرة” تنتمي إلى الفن الروائي، ولو تم التخلي عن هذه الجملة (تنتمي إلى الفن الروائي) وقرئ العنوان كاملا مع جنسه الأدبي لتولد أول إمكانيات فك شيفرة النص، لتصبح “مأساة كاتب القصة القصيرة” رواية. وهذه- ربما- هي المأساة على المستوى الإبداعي؛ إذ ينزلق القاصّ إلى الرواية رغماً عن إرادته، كما سبق وأشرتُ، وسيتضح أدناه بعض جوانبها إبداعاً وتلقياً.

يتضح ذلك في النص من وجهين-على الأقل- أولا أنه يخاف من هذا الهاجس، مع أن إبراهيم نصر الله روائيّ في المقام الأول، فهل من يكتب رواية يستطيع أن يكتب قصة قصيرة أو العكس؟ وهل القصة القصيرة- كما يشاع- البنت الصغرى للرواية؟ فإذا ما كبرت وتم تمطيطها وتغذيتها باللغة والسرد والأحداث ستكبر وترتقي إلى رواية؟ يبدو هذا واضحا فيما كتبه نصر الله حتى وهو يشير إلى إمكانية مطّ السرد ليتحول إلى رواية، مع أنه ينحاز إلى القصة القصيرة التي تفارق الرواية في أنها تمثل “قمة الصفاء الإبداعي وكثافته” (ص34)، ويؤكد هذا الحكم أن كتابة القصة القصيرة ليست سهلة، وتحتاج إلى موهبة خاصّة، أو كما وصفها غسان كنفاني: “عملية مرهقة للغاية تحتاج إلى موهبة قول الشيء باختصار شديد الإيحاء. إنها من حيث الصعوبة تشبه أن تعمل على كسب موافقة سيدة جميلة تراها لأول مرة في المصعد لتقبل منك قُبلة عرمرمية قبل أن يصل المصعد اللعين إلى الطابق الخامس حيث يتوجب عليها أن تغادرك”. (فارس فارس، ص98-99)

ومن الملاحظ أن السارد ينتقد ما وقع فيه الكتّاب الآخرون من الغرق في “الفيضان الروائي”. على الرغم من أنه-أي الكاتب إبراهيم نصر الله- وليس السارد، يعاني في الحقيقة من فيضان روائي كبير، وأنتج الكثير من الروايات في السنوات الأخيرة، وبتتابع لافت، وانحاز إلى هذا الفن، فهمّش الشاعر في تجربته، وركض وراء الجوائز. هل يلوم نصر الله نفسه في هذه الرواية على ما فعل أم أنه ينقد الآخرين فقط على اعتبار أن هذا “الفيضان” الذي يلمز به هو ذلك الفيضان الرديء الذي لا يستحق أن ينتمي إلى الرواية؟ ثمة اضطراب في موقف الكاتب من هذه المسألة غير مفهوم وغير منطقي وغير مقنع من وجهة نظري. بل تأكد مسيرته الكتابية وقوعه في هذا الفخّ.

أما الوجه الثاني فإن النص تم تحويله إلى رواية في نهاية المطاف، لكنه اتخذ وضعا مغايرا لما هو معهود روايات نصر الله نفسه، ذات التمدد السردي الحافل بالتفاصيل الذي سينجم عنه- في نهاية المطاف- بنية سردية متشعّبة، ذات أحداث كثيرة وشحصيات متعددة، وذات وظائف متباينة، لينتج نص فيه من سمات القصة القصيرة بعض الجوانب، منها الشخصيات غير المضاءة روائيا بشكل كامل، وطبيعة اللغة التي سبحت في أجواء من الغموض، ولم تعط كل أسرارها، ولم تفصح بكل ما يجب أن تفصح به الرواية، في العادة. بل ظلت تعاني البنية السردية بوصفها رواية من غموض مخلّ بالصنعة الروائية، ما أنتج رواية فقيرة بالعناصر الروائيّة الكلاسيكيّة أو التجريبيّة.

لقد اختار الكاتب لروايته لغة مناسبة لهذه الحيرة الفنية المسيطرة عليه أثناء الكتابة، الواقعة ما بين القصة القصيرة والرواية، فوقع في المنطقة الوسطى، لتولد رواية من (196) صفحة بأربع قصص مضافاً إليها “القصة المحذوفة”، بعوالم محدودة ومحددة جدا، سواء من ناحية زمن القص أو المكان أو الحدث المتمحور حول الذات وعلاقتها بالآخرين، لتغلب عليه لغة البوح، لاسيما عندما تحدث عن كورونا وما تلاها من حجر منزلي. فهل يخترع إبراهيم نصر الله شكلا روائيا فيه هذا الإيقاع الهادئ الذي لم يتوتر إلا في جزء من القصة الرابعة، هذا الهدوء الذي يحاكي هدوء العالم في زمن الكورونا؟ ربما استفاد الكاتب من تقنيات متعددة قصصية ليكتب هذه الرواية على شكل “متتالية قصصية”. مع أن القصة الأولى ظلت محورية في المتن الروائي كفكرة، ولم يتم تطوير بنيتها النصية لتصبح هي نفسها الرواية. وبذلك حافظت البنية الروائية على شكلها المعتمد في البناء على القصة القصيرة أو القصة، وصولا إلى “النوفيلا” أو “الرواية”. لا أظن أن البنية الروائية ستحسم الجدل التجنيسي بين هذه المصطلحات الثلاثة: المتتالية القصصية، والنوفيلا، والرواية، إنما القرار الحاسم جاء استباقيا-كما سبق وقلتُ- قبل الشروع في القراءة، بما جاء على الغلاف الخارجي، على الرغم من أن السارد على وعي تام بأنه يريد الابتعاد عن الشكل الروائي، ولذلك لجأ إلى القصة القصيرة والقصة في بناء هذا العمل. “وأعاد توزيعه من جديد على شكل مجموعة من القصص القصيرة”. (ص79)

يثبت إبراهيم نصر الله أن علاقة الكاتب بعمله الإبداعي لا تنتهي بعد الفراغ منه ومن كتابته ونشره. فهل كان يردّ على النقاد الذين وصفهم بأنهم سوادس شلل الكتّاب؟ بمعنى أنهم “كلاب” تنبح دون النصوص. أي أنه لن يلتفت إلى ما سيقوله النقاد، على قاعدة “القافلة تسير والكلاب تنبح”. فالكاتب في هذه الرواية يتخذ موقفا سلبيا من النقاد، لا يختلف عن كثير من الكتّاب الذين وصفوا الناقد بأديب فاشل، أو أن النقاد كالقمل يعتاشون على رؤوس الكتاب، ويعيد في الرواية النظرة الكلاسيكية إلى النقاد، ولعله عانى من النقاد كثيرا. “سأقول بصراحة إن سادسهم كان ناقداً، مع احترامي الكبير لمن وافقني ومن خالفني، بشرف، من النقاد، لكن، وكما اتضح لي دائماً، لا بد من وجود ناقد (بَدي جارد) لكل شلة، وهو إما أن يكون لئيماً، أو أن يكون مائعاً، إمعة. سادسهم كان يجمع الصفتين”. (ص75)

وربما من أجل ذلك ينحاز إلى تلك المرأة التي كتبت دراسة مستفيضة عن قصة المربع، من غير أن يعرفها، أو يعرف عن انتمائها لشلة ما، ولم يطلق عليها اسم ناقدة، بل كاتبة وقارئة، وكذلك ينحاز إلى المعجبة؛ أي أنه ينحاز مباشرة إلى القراء. ولعله هنا- على الأرجح- يُعلي من مقولات التلقي الحديثة، ويؤكد مقولة الكاتب الإيرلندي رونان ماكدونالد في كتابه “موت الناقد”، ومقولات “النقد التفاعلي” القائم على العلاقة المباشرة بين الكاتب والقراء دون الحاجة إلى النقد والنقاد، وعلى ضوء ذلك قد يجد المرء في تأويل بعض العبارات الواردة في البنية السردية تفسيراً لموقف إبراهيم نصر الله من النقاد؛ إذ سيدخل هذه المرأة- المعجبة الفيسبوكية- في حكم النقاد السابق. هذا ما يجده القارئ في قوله: “لو أنها التقطت صورتها مع صغيرة سمينة أقرب إلى الدائرة لكانت تعبث بي، وبقصتي، ولكانت بذلك السادس بالتأكيد” (ص76). ويمتدّ هذا التوجس ليصل إلى طرح السؤال الجدلي: من يصنع من؛ هل الناقد يصنع الكاتب أم الكاتب يصنع الناقد؟ كما جاء في القصة الرابعة من الرواية. (ينظر: ص186)

ومع ذلك يبقى الهاجس النقدي مهماً في عقل الكاتب ومشروعه الإبداعي، ويصيبه نوع من الزهو بسبب تلك القراءات التي ترى في العمل الأدبي، ما لم يكن الكاتب يراه، ربما ضعضع هذا النوع من القراءات- من جهة أخرى- ثقة الكاتب بعمله كما صرح بذلك، لا سيما إن كان المنجز النقدي أعمق من إنجاز الكاتب، هذا ما دفع السارد أن يتساءل “هل كنت أقصد كل هذا الذي تتحدث عنه؟!” (ص32) ولذلك فقد رأى الدراسة “مذهلة بكل المقاييس”. فالأعمال النقدية السابرة لها تأثير كبير في الكاتب، حتى وهو يعادي النقاد ويضع من شأنهم، ولا مناص، والحالة هذه، من أن هذا النوع من الكتابة النقدية تدغدغ مشاعر الكاتب وتشعره بالفخر، ومع ذلك قد تكون هذه أيضاً إدانة مبطنة للنقاد الذين يشطحون في التفسير والتأويل، ويقوّلون الكاتب ما لا يخطر في باله، أو لا يمكن للنص أن يستوعبه أو يحتمله. وقد حدث مثل هذا في النقد القديم والحديث على حدّ سواء؛ ألم يقل المتنبي “ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ”؟ عدا عشرات الأمثلة من النقد المعاصر، وخاصة في تأويل الأدب الرمزي أو الصوفي أو تأويل مشكل القرآن الكريم والحديث الشريف.

ويعد التلقي أيضا هاجسا آخر من هواجس ما بعد الكتابة، وهذا التلقي- عدا التلقي النقدي- له جانبان، أولا تلقي المحيطين بالكاتب ممن يلتقط قصصهم، فيكتبها أو يوظفها في قصصه، فربما قاطعوه، فهم “لا يملكون روحا رياضية، أو حسا فكاهيا” (ص40)، ثمة أمر مزعج أحيانا في عملية التلقي هذه، فالكاتب يحتار أحيانا بين الأساليب التي يكتب بها، هل يكتب بالخيال أم بالواقع؟ وفي كلتا الحالتين ثمة من يلومه على فعله ذاك، فهل يرى نصر الله أن رضا القراء غاية لا تدرك؟

وأما الجانب الثاني للتلقي، وهو التلقي العام للقصص، أو للكتابة، عموما التي تجعل الكاتب ملاحقا من معجبين أو معجبات، ويصبح في متناول أبصارهم وبصائرهم، كما حدث مع فريد في هذه الرواية، وكما تعلقت المعجبات بفريد الكاتب، فقد تعلّق هو أيضا بواحدة من قرائه، واحتلت مساحة من تفكيره، إلى درجة أنه كان يمضي وقتاً في التفتيش بصفحة الفيسبوك للمرأة التي كتبت عنه الدراسة المستفيضة، “أعود لصور معجبتي./ تأملت الصور طويلاً، وأنا أتساءل عن سر ابتسامة النجمات التي تضيء شفتيها”. (ص15) وليس هذا وحسب بل ظل يعود لصفحتها، منتظرا رسائلها له.

ومن أهم هواجس الكتابة- كما تبين الرواية- هو أن الكاتب بعد أن يصبح ذا مكانة مرموقة، سيقوم بدسّ أعماله الأولى في ثنايا أعماله الأخيرة، فهو لا يستطيع التخلي عنها، سيجد لها طريقة للنشر، ولو من باب التحايل، كما فعل فريد في “قصة البزّ” تلك القصة الواقعية التي كانت باكورة أعماله وكانت سببا في زجر أستاذه له؛ لأنه كتبها بواقعية مفرطة، يحتال فريد بحيلة سردية ويثبتها في ثنايا الرواية، ولم يدرجها ضمن القصص الأربعة، واكتفى بإعطائها عنوان “قصة محذوفة”. (يُنظر: ص51). لعل هذه القصة بالفعل من باكورة أعمال إبراهيم نصر الله السردية وخشي نشرها مستقلة، فعندما أصبح مشهورا معروفا، وكاتبا ذا جوائز، وله جمهور يراه مبدعا في كل ما كتب، أجاز لنفسه تمريرها للقراء ليكسب نصه القديم حياة جديدة في سياق روائي حديث، لأنه لم يستطع دفنها، أو التخلص منها. هذا ما فعله مثلا محمود شقير في كتابه “تلك الأمكنة”، فأعاد نشر أول قصة كتبها في ملحق خاص بعد انتهاء السيرة (ينظر: تلك الأمكنة، ص247)، وكما فعل أيضا محمد حلمي الريشة فنشر باكورة أعماله الشعرية في نهاية كتابه “قلب العقرب- سيرة شعر” (يُنظر: ص273 وما بعدها). وربما فعلها غيرهما كثير من الكتّاب. حتما سيجد فيها القراء والنقاد مادة جيدة مأخوذين بالهالة التي عليها الكاتب الآن، زمن النشر الذي هو زمن إطلاقها من مخبئها لينظر إليها على أنها قصة بارعة، أو قصيدة جيدة على أقل تقدير، وهكذا.

إن هذا النوع من الأعمال الأولى المدسوسة في ثنايا الأعمال الجديدة، تحمل حصانتها معها؛ فإذا ما رأها النقاد متواضعة، فيكفي محامي الدفاع عنها أنها من بواكير أعمال الكاتب، ومن الطبيعي ألا تكون جيدة، وإن وجدوها جيدة، فيكون الكاتب قد ربح شهادة على قديمه الذي كان ينظر إليه في وقته على أنه رديء، كما هو الحال مع “قصة البزّ”. وإن لم تجد لا هذا ولا ذاك، ولم تجد من يعجب بها من القراء العاديين (غير النقاد)، فكما يقول السارد فريد “فكاتبها ملزم أن يعجب بها”. صحيح أن هذا القول قيل في حق قصة “المربع” إلا إنه أحد قوانين السارد العامة المصرّح بها بقوله: “في الحقيقة أن لكل قصة الحق في أن يكون لها معجب واحد بها على الأقل، فإن لم تجد، فكاتبها ملزم أن يُعجب بها”. هذا القانون متعلق بالأعمال المنشورة وغير المنشورة، إذاً، فالكاتب لن يتخلى عن أعماله، ولن يكرهها حتى لو كرهها كل القراء سيبقى معجباً بها. هذه المرحلة من الكتابة تحمل مؤشرا نحو الغرور، ويداخله شعور بالزهو الذي لا يشعر به الكاتب إلا بعد أن يصبح مشهوراً، فلا يرى في كل ما يكتبه إلا أنه “جيد” ويستحقّ النشر.

لا شك في أن هذه القناعة التي يكتب بها نصر الله لم تأت من فراغ، وإنما أتت بفعل مشوار طويل من الكتابة والإنجازات والجوائز، وتحقيق المقروئية الكبيرة لكتبه. ولعلها هي السبب في عدم ركونه إلى النقاد، واتخاذه موقفا سلبيا تجاههم- كما سبق وذكرت أعلاه. لقد تجاوز المرحلة التي كان يتلهف فيها على مقال يكتبه أحدهم في أي عمل من أعماله الأدبية- وهذا حق طبيعي ومطلب مشروع- فلم يعد الآن بحاجة للنقاد، ما دامت كتبه يتلقفها القراء، ويعجبون بها، ويمتدحونها بكل عبارات المدح التي تجعل أي كاتب- في ظروفه- ينتشي كأنه في حفلة سُكْرٍ وسَلْطَنة، فلا حاجة أن تمر بضاعته بين أيدي النقاد ليعطوه شهادة على جودتها، لقد أصبحت ذات قيمة مجردة دون الحاجة لغيرها، وربما لا تحتاج إلى قراء ما دام أن قصصه حازت على إعجابه هو نفسه، وبالتالي فالناشر على استعداد دائما لطباعتها دون تردد، بناء على هذه المعادلة التي تحكم سوق الأدب والسوق بشكل عام. هذا ما يقوله القانون السابق الذي وضعه الكاتب إبراهيم نصر الله على لسان السارد فريد بوصفه كاتباً مشهوراً أيضاً.

ومن هواجس ما بعد الكتابة الجديرة بالتوقف عندها، حرص الكاتب على أن يتوفر في نصه عنصر المفاجأة، ويلخصها الكتاب بهذا القانون الإبداعي الكتابي “نص لا يتقن المفاجأة لا يعوّل عليه” (ص138). هذه المفاجأة التي تتخذ مسميات أخرى كالاستشراف أو النبوءة، وتمنح قصصه الحضور اللافت وإعجاب المعجبين أو المعجبات، كما حدث مثلا في ردود الأفعال على قصة “المربع”، فقد توفر فيها هذا العنصر.

يلمح القارئ لرواية “مأساة كاتب القصة القصيرة” جوانب متعددة من نرجسية الكاتب وإعجابه بنفسه، إضافة إلى عدم احتفاله بالنقد- كما أسلفت- وقد غدا شخصية عامة ومعروفة، هذه النرجسية التي تجعل الكاتب محط أنظار القراء وشركة الاتصالات، ويجعل الآخرين يصفونه بـ”الكاتب الكبير”، واكتشاف مواهبه في الغناء وصوته الجميل، فسبق أيضا لنصر الله أن لحّن بعض قصائده الوطنية، والملحّن-كما هو معروف- أوّل من يؤدي النص مغنّى قبل المطرب الذي يختاره ليؤديها في شكلها النهائيّ. وبالتالي فإنّ الكاتب يوظّف جانباً من سيرته الذاتية، وليس هذا الأمر إلا أحدها، بل إن كل هواجس الكتابة التي شغلت فكر فريد السارد شغلت فكر إبراهيم نصر الله نفسه، فهو يعبّر عن ذاته بطريقة قصصية.

كما تبدو ثقة الكاتب الزائدة بنفسه خلال القص، ليمنع القراء من النوم “لا تناموا”، فعليهم أن يواصلوا القراءة أو الاستماع له. (ينظر: ص169و 172). ولم يسلم الاسم الذي يختاره للكاتب/ السارد “فريد” من دلالة؛ ليكون هو نفسه فريدا من نوعه، وأنانياً، وألا يردّ فورا على الرسائل مانحا نفسه نوعا من الرزانة المصطنعة (برستيج الكاتب الكبير)، فالرد الفوري فيه شيء من ابتذال الذات، وحريصا أيضا على أن يظل موجودا داخل عمله القصصي، هذه الحالة التي يعرفها النقد المعاصر “بالتخييل الذاتي”، فقد وجد الكاتب “إبراهيم نصر الله” في هذه الرواية داخل البنية الروائية مرتين، الأولى عندما ذكر السارد اسمه مع جملة من كتّاب القصص القصيرة، عرباً وأجانب. فيقول “كما فعلها إبراهيم نصر الله في…، ولكنني سأحرص على علاقتي بالأخير {نصر الله} لأنه المسؤول عن هذه النوفيلا” (ص79)، وفي القصة الثالثة أيضا، يقول: “وجدت نفسي أواصل الرحلة بعناد عكس كل مبادئي، وقناعاتي، وأنا أتذكر عنوان ديوان إبراهيم نصر الله “الحب شرير!” (ص130). على ما في ذكر اسم الديوان من إقحام يبدو قلقا في السياق الذي جاء فيه، ويحمل بعدا ترويجياً لديوان شعر، ربما لم يأخذ حظّه من الانتشار والشيوع، كما هو الحال بالنسبة للروايات.

إن حشر الكاتب نفسه في بنية النص، وتذكير القارئ به، على الرغم من أن العمل الأدبي هو له، ويعرف القارئ مسبقاً أنه له قبل القراءة، فهذه الطريقة تجعل القارئ يشعر بتلك الأنا التي تسيطر على الكاتب، على الرغم من أنه لا يوجد طريقة مثلى- حسب روايات “التخييل الذاتي”- لظهور الكاتب الصريح في الرواية، ليبقى وروده في النصّ مشروعاً لا غبار عليه البتة من ناحية نقدية وإبداعية، إنما تبقى مسألة خاصة لدى القراء في مدى اقتناعهم بمبرر وجوده في النص، وفي قدرة الكاتب نفسه على تعزيز هذه القناعة فنيّاً، فحضور الكاتب المكثّف يبقى هاجسا آخر من هواجس ما بعد الكتابة التي تعزز الذات وتمنحها الحياة مرة بعد مرة، كلما قرأ النصَّ قارئ جديد، ليصبح الإعجاب بالنصّ هو الإعجاب بالشخص، فتختلط المسألتان، ليعيش بعض الكتاب وبعض القراء أوهام الإعجاب لتذهب بهما إلى منطقة أخرى أبعد من هذه المنطقة إلى وهم الحبّ مثلاً وإقامة علاقة من نوع ما، أبعد من مجرد فعل القراءة والانبهار بالنصّ، كما أوشك أن يحدث مع فريد، فلأنّ المرأة المرهفة كانت متزوجة، فقد أحسّ أنه معها “موثق اليدين والقدمين والشفتين” (ص115)، ليتوصل إلى قاعدة أخرى من قواعد الكتابة، تقول: “للكاتب أن يحبّ معجباته، وللكاتبة أن تحبّ معجبيها على ألا يؤثر ذلك في جوهر النصّ” (ص184). ولعلّ هذا أيضاً تجلٍّ آخر من تجليات النرجسية، فالنصّ هو الأعلى مقاماً، ويجب ألا يمسّه أي شيءٍ يخدش جوهره. أو كأنّه يريد له أن يظل حراً، وألا يقع في فخّ المحدودية وإرضاء الطرف الآخر، وهذه أيضاً نرجسيّة بمعنىً من المعاني. لكنها- بتصوري- نرجسية مبرّرة، فكأنه لا شيء أكثر أهميّة في مقاييس الكاتب من أعماله الأدبية.

بالمجمل، فإن رواية “مأساة كاتب القصة القصيرة” تطرح أسئلة مهمّة يعاني منها الكتّاب عموماً، وهي أسئلة مشروعة، ويواجه الكتّاب أنفسهم بها إن جهراً وإن سراً، أو يعبرون عنها إبداعياً، أو في الشهادات الإبداعية والمقالات، أو من خلال الحوارات الأدبية، فكثير من الهواجس تلاحق الكتّاب بدءاً من التجنيس وانتهاء بالتلقي، مروراً بتقنيات الكتابة ذاتها، ولكل كاتب إجاباته الخاصة على تلك الأسئلة، كما كانت لإبراهيم نصر الله إجاباته بشكل روائي على هذه الأسئلة المتشابكة، وهي إجابات- بالطبع- غير ملزمة لأي كاتب، بل إن لكل كاتب إجاباته وقلقه وأسئلته وهواجسه قبل الكتابة وأثناءها وبعدها، وتؤكّد الرواية هذه المسألة وتضيئها بوضوح كبير ومن عدة جوانب.