محمد سمير ندا

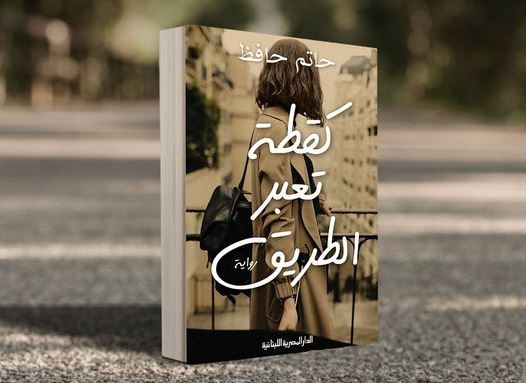

بدءًا بعنوان الرواية “كقطة تعبر الطريق” نجد أنفسنا إزاء حالة التردد في العبور من ضفة إلى أخرى، والحيرة حيال تحديد المسار، وأنا كرجل ربى القطط لقرابة ٢٠ سنة، أستطيع أن استشعر المراد بالعنوان منذ الوهلة الأولى، فهذا التردد والقلق والتغيير المفاجئ للمسار والقرار، من طبائع القطط، ولعلنا لم نكن لنلتفت إلى هذا التشابه السلوكي بين الإنسان والقطة، لو لم تحمل روايتنا هذا العنوان اللافت. عقب ذلك؛ يأتي الغلاف ليوطد صحة الانطباع الأول، صورة جانبية لفتاة تقف على جسر/معبر، حاملة حقيبة على ظهرها كدلالة على سفر/هروب/رحيل طويل وربما دائم، والفتاة تدير ظهرها للكاميرا التي تلتقط صورتها، وهو ما يعكس حالة من القلق، أو الغضب، أو العدائية التي تؤهل الفتاة لرفض التقاط الصورة بالأساس. من هنا أؤكد أن الغلاف والعنوان، وهما في لغة النقاد بمثابة أول عتبات النص، قد حملا روح النص ونقلا أجواءه بصورة جيدة جدا.

يمكننا تقسيم هذا النص إلى قسمين من حيث البناء السردي وتكنيك الكتابة، القسم الأول المعنون بامرأة غاضبة .. رجل ضجر، اعتمد على تبادل الأصوات بين الفصول، فنحن هنا أمام رواية يتقاسم منصتها السردية شخصان: ميشيل، الموسيقي الفرنسي الحائر في تحديد مساره، والواقف في منتصف الطريق مترددًا بين العبور والرجوع

وعالية: الفتاة السورية الهاربة من جحيم الحرب إلى بيروت ثم فرنسا، حاملة على يديها طفلة عمرها خمس سنوات دون اب أو زواج موثق، وهي هنا الفتاة الغاضبة الناقمة على ما آلت إليه أقدارها.

في هذا القسم يغوص الكاتب في شخصيتي بطليه الرئيسيين، عالية هي المحور الأهم، وتعثرها في اتخاذ قرار العبور، عبور الطريق هنا هو ترك الماضي على الرصيف، والعبور إلى الرصيف الآخر حيث حياة أخرى تنتظرها، هناك حيث يظل ميشيل عاشقًا وفيًا فاتحًا لها ذراعيه دون كلل أو ملل، ومن خلال تناوب السرد، نتعرف على خلفية الشخصيتين ودوافعهما ونشهد على تطورات وتحولات وتقلبات كل منهما بما يتسق مه ما يمران به من أحداث، عالية مندفعة كسهم لا يعرف طريقه، تظل متأرجحة بين الحنين إلى أسرة تصدعت وتناثر أفرادها بين بيروت والقاهرة، وبين غد ضبابي مشوش، تقبض فيه يد ميشيل على كفها، فتتركها له تارة، وتنتزعها بعنف تارة أخرى، دون أن تحدد مسارًا واضحًا تحقق من خلاله العبور المؤجل والمأمول، عالية حائرة، خائفة كقطة تجد نفسها بغتة تحت عجلات السيارات التي تعبر حياتها دون اكتراث بوجودها، قصص عشق تركت جروحًا لا تندمل، أب لا تتضح ملامحه، وأم وحيدة تفتقد حياة الأسرة، هروب يتلوه هروب، خطط غائبة، وركض منهك لا كائل منه ما لم يعرف المرء وجهته. أما ميشيل، فهو عاشق صادق، توقف بندول ساعة حياته عند اكتشافه لخيانة زوجته له ومن ثم طلاقهما، ترك عمله وحياته وتمتع ببطالة اختيارية، يحب عالية وابنتها ليلى، ولكن توترها وغضبها الدائم يحيره ويعذبه، ويستدعي من المختزن في ذاكرته حكاية غرام وفراق نادرة بين أبويه، بدوره يقف ميشيل حائرًا في نهر الطريق، يود العبور شطر عالية، ولكنه لا يثق في قدرته على العبور، ولا فيما ينتظره على الرصيف الآخر.

خلال ذلك، يستعرض الكاتب عدة أنماط ونماذج لشخوص اجتمعوا على الحيرة، شخصيات مثل أولجا وباها وزيلما وريتا ونعمة، وحتى سهيلة رفيقة فرنسيس صاحب دار النشر التي توظف عالية في باريس، كل هذه الشخصيات لديها ما يعطلها، كل منهم مربوط كما السفين العالق بهلب الماضي، كلهم غير قادرين على تحقيق العبور الآمن من الماضي والحاضر إلى غد واضح المعالم.

ولعلي هنا أحب أن أتوقف أمام ملاحظة أستاذنا الكبير إبراهيم عبد المجيد حول الشق الأول من روايتنا هذه، ألا وهي الصيغة التقريرية والخبرية التي وردت على لساني الراوي والراوية، وعلى وجه التحديد، كانت ملاحظة اختتام المقاطع الحوارية بعبارات مثل، قالت، أوضحت، فسرت، أردفت، على لسان الراوي المتكلم، في محلها من حيث تحول السرد المسموع إلى مكتوب، فالشخصية الروائية حين ترتقي منصة السرد لتروي حكايتها، يحبذ أن يأتي سردها مسموعًا دون قيود خبرية، وبالتالي كان إدراج هذه العبارات يحول المروية من أذن المتلقي إلى عينه، فهو آنذاك يتحول من مستمع إلى قارئ يقرأ مذكرات الشخص المتكلم مكتوبة غير منطوقة، وهو من ينتقص -ربما- من تلقائية التلقي وانسيابية السرد. ورغم أن ملحوظة كاتبنا الكبير صحيحة وهو الخبير بتقنيات السرد والكتابة، فإنني -قارئ- لم تستوقفني هذه التقنية، ولم تقلل من متعتي كمتلقي يقبل أن يتلقى الحكاية مكتوبة أو مسموعة.

في القسم الثاني من الرواية، والمعنون بقطط برية، ينحي حاتم حافظ شخصيتي عالية وميشيل من فوق منصة السرد، ويطلق العنان لراوٍ عليم يختتم الحكاية ربما بحيادية أكثر من الطرفين، لا يعطل تغيير التكنيك من انسيابية الأحداث، ولا يعطل الإيقاع حتى أكون منصفًا، ولكنني – كقارئ- كنت أفضل أن تستمر الرواية بذات النهج والنسق السردي، بل وربما كنت لأنصح بمنح الفرص لشخصيات إضافية تروي علينا الحدث ذاته من زوايا مغايرة، فكم كنت أحب أن أستمع إلى صوت أولجا وباها وريتا وسهيلة، كما أكاد أجزم أن منح الطفلة ليلى (ابنة عالية) فصلاً تتحدث فيه بلسانها، كان ليمنح الرواية إضافة عبقرية حسب ظني. خصوصًا أن الكاتب قد برع للغاية في إدراج صوت البراءة والفطرة على لسان هذه الطفلة، فكانت اسئلتها ثرية لافتة تضيف للرواية مصداقية وترسخ في وجدان القارئ ثمة تعاطف وتدعوه لاستعادة مفاهيمه الأساسية للإنسانية. ولكي أوثق ظني هذا، أثق أن القارئ سوف يستعذب كثيرًا تداخل صوت نعيمة في نسيج السرد في القسم الثاني من الرواية من خلال رسائل نصية تتبادلها مع ميشيل.

الشخصيات النسائية كانت شديدة الثراء، عالية، أولجا اليهودية المثلية الطيبة، الهاربة من روسيا البيضاء، نعمة بو ناصر التونسية الأمريكية الباحثة عن وطن وهوية، جانيت والدة ميشيل، وختامًا؛ شخصية سهيلة، الهجين العربيد والمرأة اليهودية التي تتجول بين المنافي لتنتقم بصورة عشوائية من كل ضعيف كسير، فقط لكي تستمتع بالشعور بقوتها على تسيير الأقدار في اتجاه تريده هي، ولم تمنحه لها الحياة. على الجانب الآخر، جاءت شخصية ميشيل مقنعة، واضحة الخلفية والدوافع، لديه بدوره أسبابًا تعطل عبوره للطريق، كذلك جاءت شخصية باها أو المصري إيهاب ثرية لافتة رغم عدم منحه الخلفيات التاريخية الواضحة التي تفسر تردده وضياعه، وبدرجة أقل حضورًا وتأثيرًا، جاءت أنماط شخوص مثل ألبير صديق ميشيل، وجاري والد ميشيل، وفرنسيس اليهودي، وألكسندر زوج أولجا، وبرنارد شقيق ميشيل، وعشاق عالية في صباها، لتوظف بطريقة محكمة مناسبة لسياق الحكاية، دون حشو أو إطالة كانت لتشتت القارئ.

واذا ما تغاضينا عن خطأ أو اثنين في اللهجة السورية الواردة في الرواية، يمكن أن نقطع بأن حاتم حافظ قد أجاد إلى حد كبير في تقمص شخوص روايته، فمنح كل منهم اللسان والشخصية والأفكار والأيدولوجية الملائمة لها/له.

أجاد الكاتب في رسم شخوصه ببراعة، كما أنه برع إلى درجة الإتقان فيما يخص الوصف المكاني للدول والمدن التي دارت فيها أحداث الرواية، والأهم من ذلك، أنه نجح في تمرير رسالته بسلاسة إلى القارئ، فنحن هنا نناقش فكرة العبور، العبور كقدرة الفرد على اتخاذ القرار، على التحرر من أصفاد الماضي، على تحديد المسار، هذا النص يحمل دعوة للقارئ بعدم إهدار العمر على أعتاب التردد والانتظار، إلى التحرر من الماضي مهما تراكمت في صفحاته الإخفاقات والهزائم، هي دعوة لاستعادة الحياة من بين فكي اليأس، والمضي قدمًا وعبور الطريق خروجًا مما يسمى بالمنطقة التي نظنها آمنة فيما هي في أغلب الآونة معطلة للمسير، عمل إنساني مهم، وصرخة داعٍ يدعو كل القطط المترددة أن تتبعه، فعلى الجانب الآخر من الطريق، قد تجد ما أهدرت أعمارها بحثًا عنه، في المكان الخطأ.

تجربة هامة لكاتب مصري نجح في الخروج من دائرة المألوف، فابتعد عن قضاياه المحلية وغادر مجتمعه الضيق ليحلق في آفاق أكثر انفتاحًا على الآخر، عرض حافظ حكاية عن الإنسان، دون أن يتقيد بهويته، وضع قلمة على بؤر التوتر الإنساني دون تضييق مسرحه الروائي بعناصر المكان والهوية و الدين والمجتمع، فكان عمله مختلفًا أتوقع أن يحظى باستحسان القارئ والناقد، وأن ينال درجة كبيرة من المقروئية.

ملاحظة أخيرة

استحضر الكاتب رواية موديانو “شارع الحوانيت المعتمة” في أمثر من موضع خلال النص، ربما لتوضيح شيوع التساؤل حول الهوية والقدرة على العبور من الأمس إلى الغد ، فهذه رواية تتحدث بدورها عن البحث عن الهوية الضائعة، والعبور من الضبابية إلى النور، ولعل في تأثر الكاتب بموديانو إجابة على سؤال أستاذنا إبراهيم عبد المجيد حول نسق الكتابة الأقرب في تكنيكها إلى الأدب الغربي أكثر من العربي، والرواية المعنية هنا رواية مهمة بالمناسبة وتستحق القراءة، برغم أنني لم أحب كل ما قرأت لموديانو. كذلك أهدى حاتم حافظ روايته إلى توفيق الحكيم ومصباحه الأخضر، في إشارة إلى كتاب الحكيم تحت المصباح الأخضر، وهو الكتاب الذي قرأته خلال قراءة رواية حافظ بالمناسبة استنادًا إلى الإهداء ولعلني أود أن أشكر الكاتب على إشارته لهذا الكتاب الذي يضم الكثير من مقالات وآراء الحكيم السابقة لزمانها، رغم خلافي معه حول قدرة المرأة على الإبداع. ولكن؛ ومن ذات الكتاب، استوقفني استحضار الحكيم لعبارة ريلكه التي أوردها كردٍ على أحد مراسليه من الشعراء الشبان فقال؛ “استيقظ في هدوء الليل والناس نيام، وسل نفسك هذا السؤال: هل إذا حيل بيني وبين الكتابة أموت؟ فإذا أجابتك نفسك أن: نعم، فامض في طريق الفن ولا تخش شيئا” من الجيد أن نتوقف أمام هذه الكلمات لنحدد قدرتنا على العبور إلى عوالم الكتابة والإبداع، وهو الأمر الذي أعتقد أن حاتم حافظ قد نجح فيه.

سعيد بالتعرف على قلم حاتم حافظ، ومن المؤكد أنني سأسارع باقتناء جديده فور صدوره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتب وروائي مصري