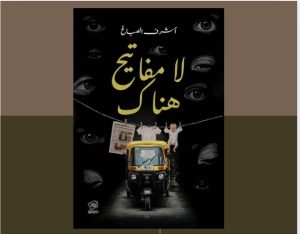

هاني درويش

مسيرة علي عكس العرف السائد أدبيا هي أكثر ما يميز كتابة الروائي حسين عبد العليم، فنظرة سريعة سيرته التي يلتزم إرفاقها بنهاية اعماله، تضعه ضمنيا بين ابناء جيل التسعينيات، عمله الأول ظهر عام 1990 تحت عنوان مهر الصبا الواقف هناك من غصدارات الهيئة العامة للكتاب، لكنه لم يدخل دوائر المثقفين إلا مع عمله الخامس “فصول من سيرة التراب والنمل” الصادر منذ ثلاثة أعوام من دار ميريت للنشر، ثم توالت اعماله مع الدار سنويا بعمل جديد ” سعدية وعبد الحكم ” و “بازل ” وأخيرا “رائحة النعناع” التي صدرت من قبل من نفس جهة النشر الحكومية عام 2000، المثير في الأمر أنه بمجرد مقابلتك لحسين عبد العليم في جلسات محمد هاشم المتصلة ليل نهار، يفاجئك ويصدم توقعاتك، فهو لاينتمي إلي هذا الجيل سنا أو مظهرا أو إيقاعا، صامت إلا فيما ندر، تبدو عليه علامات شيب فاجأته وعندما يتحدث تجد ذلك الرق الموسوس لمن حضر علي عجلة وإختار المكان الخطا، فمتوسط عمره يدور في فلك الأربعينيات الذي يضععه في مجايلة أخري زمنا وإبداعا، المشكلة الحقيقية أنه بدأ المسيرة من نقطة متقدمة جدا في الخبرة لم تفسدها اهواء الكتابة للمصادر المعرفية والطرائق الكتابية لأبناء زمنه، كتب بروح التسعينيات بينما شعره الشائب يضعك في إحراج مخاطبته بأستاذ كذا أم بإسمه مجردا، لذا لم اصدق محمد هاشم عندما أبديت إعجابي بالعمل ليفاجئني هاشم ان صاحبه يجلس إلي جواري دون أن انتبه له أو أتوقع نهائيا درجة الصلة بين ذلك العجوز الصامت وسيرة أربعة نساء من هوامش المدينة يحكين واقعهن الضاغط بعامية صافية صادمة وجديدة علي السرد المصري، كان ذلك في إطار إعجابي البالغ بروايته ” بازل “، رواية قصيرة ذات تكثيف مدهش وبنيان متقاطع مستوحي من تسمية النص، تلتمس شفاه نساء مقهورات بين الدعارة والهجر الذكوري وإجهاضات الفقر والمرض وكثير الكثير من الخبرة المقطرة لعوالم هامش الهامش النسوي، حالة من السرد المتداعي لخبرات تتوقعها خيالا ولا تستطيع لفرط جرئتها ان تتخيل إحتوائها داخل نص أدبي، ماذا يمكن أن يكون عالم تلك السيدة التي تفترش نصبة الشاي المرتجلة أسفل كوبري فيصل وهي تناول سائقي الميكروباص أكوابهم ” علي الطاير ” فيما هي لا تخفي غنجا خشنا لا تسمح له قارعة الطريق بالتفتح، هكذا أرقتني وجوه بازل المتعددة وأنا أراقب ذلك العالم الذي خلناه بعيدا عن الزائقة الأدبية، فإذا به وباللغة العامية الجارحة يجد نصه أخيرا، وجدتني مضطرا لتتبع أعماله حتي السابقة، فكانت سعدية وعبد الحكم التي حاول خلالها خلق سيرة من فراغات بحثه حول تاريخ الدعارة أوائل القرن لفتاة من ريف مصر، ألقت بها مقادير الفقر والجهل والهوي إلي طريق الوعد، سيرة تتلمس ذلك التاريخ الصامت الذي أوجزته تلك المصادر في أرقام وبيانات نازعا عنه بهاءه الإنساني، نداء المدينة الذي أنزل فتاة قروية وسحب في أثرها أخاها عبد الحكم الباحث عن عاره في مدينة تدهس الجميع، أما عمله الأخير ” رائحة النعناع ” والذي لا تزيد صفحاته عن الثمانين صفحة، فهو أقرب إلي جماع شتات سيرة ذاتية قائمة منذ اللحظة الأولي علي التداعي الحر المنفصل رغم إتساق النص في خط سردي لا تقطعه فواصل زمنية أو مكانية، سيرة للحب تبدأ بمناجة إحدي الحبيبات الكثيرات التي تتوزع مشاهدهن بين تفاصيل النص، تبدو ” صافي ” حبيبة المراهقة لشاب موزع بين جغرافيا متواترة التنقل بين الموطن ” الفيوم ” و ” القاهرة ” حيث بيت الجدة و ” الأسكندرية ” مكان التصييف، “صافي ” هي نقطة إرتكاز وهمية لنص لا يستسلم لدائرية ما، شذرات من المشاهد متتابعة وكأنها صندوق من التذكارات يتم تفريغه بلا منطق ظاهر، ورغم ذلك لا يفقد نهائيا منطقه الخاص الذي يجعلك متابعا لتطور ونكوص سيرورة الشخصيات حتي لو تخلخل زمنها بين الماضي البعيد وماض قريب، والأجمل في هذا التداعي حين تحاول إقامة تركيب جديد لتفاصيله ومشاهده التي تتزامن مع خبرات ربما إحتوت نصوص أخري عوالمها وتحديدا ذكريات جيل الستينيات والسبعينيات، تكتشف عمق التقطير الخاص بتلك التجارب التي تخيلت لحظة إنطفاء عوالمه بعد أن أستنفذتها اجيال متلاحقة، ينفتح هامش تلك العوالم بين حي السيدة زينب و منزل العائلة في الفيوم وبلاجات الأسكندرية علي شخصية أخري يتمركز عليه النص كبؤرة أكثر شمولية وهي شخصية الأب، وعلي عكس تلك العلاقة الإنتقامية التي ميزت جيل التسعينيات بظاهرة ” موت الأب ” نجد هذا النص يحاول الإحتفاء بتلك الإنسانية الصافية لهذا المكون الشخصي، لاألوهية أو أبلسة متطرفة، حنين لذلك الزمن بكامل تناقضاته، حنين حتي للقسوة دون مازوخية، التي تركت علاماتها علي مسيرة الطفل فالمراهق فالشاب، لكن هناك ثمة إحساس بالخفة يسيطر علي كوارث التداعي التي تميز الشخصيات، خفة مارستها اللغة التي نحتت من العامية المصرية فصحي جديدة، حتي علي مستوي بناء الجملة إستطاع حسين عبد العليم أن يبتني جملة قائمة علي إحالات وتراكيب جديدة مستمدة بالأساس من إيقاع العامية، فسيفساء لغوية متداخلة، خاصة وحميمية ومبتكرة، قلما نجد إهتماما بها في الكتابة الجديدة، فإذا ما تزامنت مع كثافة للحدث خالية من اي ترهل درامي أو إكسسوار في إنسياب النص وهي تعلي من شأن الطاقة الدرامية علي حساب غواية اللغة، خرج النص من أعباء كثيرا ما حملت بها النصوص الجديدة، وبدي بمقاربته تلك الذاكرة المدهشة لأزمنة الستينيات والسبعينيات حميميا وكأننا قدر لنا اخيرا أن نري بعيون حداثية خالية من أوهام التاريخ الكتابي تاريخ الأباء، نص أقرب أدبيا في زواياه المتعددة والجديدة من فيلم ” بحب السينما ” لأسامة فوزي، حيث طفولة لاهية يتساقط حولها التاريخ العظيم بهشاشة أوراق الكوتشينة، تاريخ فقد سطوته إلا من طفل مشاكس نراه بين السطور يضحك ملئ فمه من كوارث عائلته وعالمه، ربما هذا تحديدا ما دفع أحمد اللباد مصمم الغلاف إلي إختيار متتابعة لبوستر فيلم بحب السينما الحديث إنتاجيا علي واجهة سينما الفانتازيو القديمة، مقتنصا روح النص في تناص بديع، او كاشفا دون أن يدري عن عمقه الذي سيجه حسين عبد العليم بكثير من المهارة.