شوقى عبد الحميد يحيي

عندما غزا نابيلون روسيا فى العام 1812. لم يكن تولستوى قد ولد بعد، حيث كان ميلاده فى العام 1828، إلا أن ما تركه الغزو وزرعه فى نفوس الروس، ظل تأثيره بعيدا، وقد اختمرت تلك الآثار، النفسية حتى كتبها تولستوى فى روايته الأشهر على مستوى العالم “الحرب والسلام” وبدأ نشرها لأول مرة مسلسلة من العام 1865 وحتى العام 1869. أى بعد وقوعها بما يزيد عن الخمسين عاما.

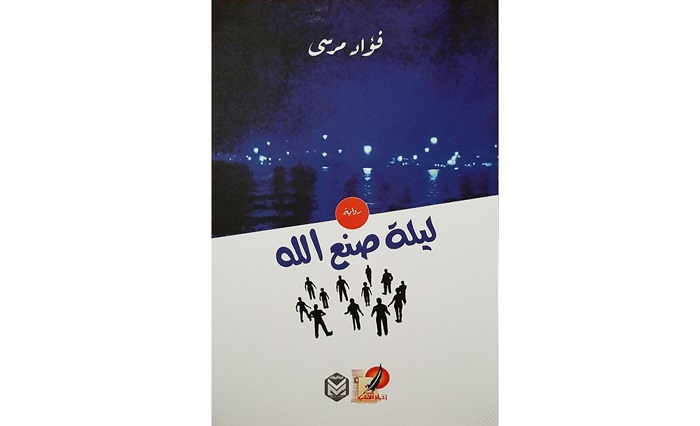

وإذا كان ما كُتب عن الثورة المصرية الباقية –فى النفوس- (25 يناير من العام 2011) قد أخذ فى البداية الشكل التوثيقي، والمذكرات، فكانت مرحلة تسجيلية، لم تظل طويلا، إلى أن أستقرت الأمور وووضحت الرؤية، ليأتى المبدع والباحث فؤاد مرسى، بعد ثلاثة عشر عما ليكتب روايته “ليلة صنع الله” بنَفَسٍ هادئ، ورؤية مستبصرة. ألغى فيها الشخصية، فلم يعد بها غير السارد. كما كانت تلك الثورة، بدون قائد محدد أو خريطة محددة، بل اعتمدت على فكرة التغيير، والخروج من فقدان الحوار، وكثرة المظالم، وسريان إمتصاص خيرات الأمة، إلى عالم النور، والبراءة، فكان إعتماد فؤاد مرسى على الحدث، ليكون هو البطل، وهو الرواية، وتميزت بعدد من صفات الكاتب الإبداعية، والتى منها، التخفى وراء السطور.

فمن الأمور التى تُحسب للكاتب، أى كاتب، أن يلعب دور مُحرك عرائس الماريونت، فى مسرح العرائس، ذلك الذى يُحرك العرائس، دون أن تبين أصابعه اللاعبة.

فكذلك كان فؤاد مرسى،الذى تميز بصغر حجم أعماله، لتكتنز بالرؤى، والذى تحدث فى روايته “ليلة صنع الله” عن 25 يناير، دون أدنى إشارة -مباشرة- لها، طوال الرواية، وكذلك تحدث عن تجربته المرضية -أزمته القلبية التى تعرض لها- دون أيضا أن يدلف إليها بصورة مباشرة. لكنه استغلها، كقاعدة، منها ينطلق للحديث عن 25 يناير، حيث تحقق رؤيته لها، والتى تنطلق من الواقع الفعلى، وما آلت إليه بعد ثلاثة عشر عاما من اندلاعها، مستخدما تلك الحالة المرضية الخاصة، لتصوير الغياب عن الفعل، فبينما السارد .. لايستطيع المغادرة، فى الوقت الذى يموج الخارج فيه بالحركة والثورة. فهى من جانب خلقت الصراع بين الرغبة وعدم القدرة. فكان الخط الرئيسى فى الرواية، والتى منها تفرعت كل الخطوط الفرعية. حيث كانت الرؤية قد وضحت، وسارت الأمور إلى ما يتفق ورؤيته تماما. خاصة وأن 25 يناير، حولت السرد إلى شعر، من حيث الاستجابة السريعة للحدث، فكان الانفعال، وكانت الانطباعات البشرية، التى تتفق وآمال الشعب، بالخروج مما كان يعانيه من حالة تردت، واصبحت فوق الاحتمال. فاستعرض الكاتب فى روايته وصف تلك الحالة. فكانت الدنيا غير الدنيا. سجائر البلمونت التى كان يدخنها ، لم تعد موجودة. على أنه لايجب أن ننظر إلى غياب سجاير البلمونت نظرة مستهينة، حيث أن اسم السيجارة نفسه، يعنى كما هى مُمَثلة للحاجة الشعبية البسيطة، إلا أن ما يعكسه غياب (السجائر) بالنسبة للمدخن، وما تؤدى إليه من غضب وثورة مكتومة، تسعى للإنفجار، وتحطيم أى شئ، ليعظم من الإحساس بغيابها.

والقاعدة التى أُعدت لوضع تمثال الملك، ثم مات الملك وظلت القاعدة لاستخدام الناس فى أغراض أخرى. وهذه الأخيرة تشير من طرف خفى، إلى سمة تصب فى صميم الرؤية للبلاد (مات الملك.. عاش الملك .. الجديد).

ينتقل السرد بعد ذلك إلى الشاب الجالس بالسيارة، يكتب مشروع رواية، تتحدث عن ثروات مصر المدفونة تحت البيوت، وكيف أن السادة الكبار(أصحاب السيارات السوداء) هم من نهبوها، وسرقوا خير المدينة، كصورة أخرى من الدوافع التى حتمت قيام الثورة. حيث كان الشاب –أيضا ذاهبا إلى هناك –دون أن يحدد ما الذى يعنيه ب (هناك) لتكون واحدة من الفراغات التى صنعها، وتركها لفطنة الكاتب- {فى الطريق عرفت أن الشاب مثلى كان ذاهبا إلى هناك. لم يحتمل أن يبقى فى المدينة فيما رفاقه قد سبقوه إلى هناك}ص28. ولنتأمل هنا .. (الشاب) للإشارة إلى أن ثورة 25 يناير هى ثورة الشباب.

ولم يذكر الكاتب أى تفاصيل عن ذلك الشاب، لينفتح على جموع الشباب الذين خرجوا لميدان التحرير، أو بلغة الكاتب (هناك). بينما كانت القرية التى توقفت فيها العربة، لايوجد بها إلا تليفزيون أبيض واسود، ولا يدرون شيئا عما يحدث، لذلك كان تخوف السارد من ذلك الركود والتأخر، الذى طال زمنه {أما هاجسى الشاغل فهو إن كان ما يحدث هناك حقيقة فعلية أم مجرد توهمات}ص29. لتظل 25 يناير، كان الحلم الذى استبعده الكثيرون، خاصة (حزب الكنبة). فكانت حلم يصعب تصوره فى الحقيقة.

ثم تأتى إشارد جديدة، وتحديد لأسباب الثورة، والتى يتضح منها غياب الحوار، خاصة مع الشباب، يث يتحدث الشاب عن روايته المزمع كتابتها{أحسست أخيرا أننى عثرت على الحلقة المفقودة فى روايتى.. كلفنى مديرى بمتابعة إحتفالية أقامتها الوزارة بالتعاون مع أحد الأندية الاجتماعية. الاحتفالية عنوانها “ثقافى الحوار”}ص64. واعتذر الضيف فقام الشاب بتولى المسئولية كاملة، غير أنه أنهى مهمة الليلة، وأخذ فى الحديث عن الملايين الذين تركهم فى (الهناك). فبالحوار، تتم الرواية، أو يتم الفعل، والتحقق.وليصبح المجتمع قبل الثورة رواية تستعصى على الاكتمال، وليصبح المجتمع هو الرواية(صنع الله).

ويستكمل السارد عرض صور الثورة حين وقعت، فيقودنا الموقف إلى ذلك المشهد الموحى –أيضا- وهو تأخر عربة الصحافة كثيرا، واصبحت لا تأتى بالصحف كلها. خاصة وأنه قرأ الخبر الرئيسي .. وما هو الخبر الرئيسى؟ ذلك ما لم يذكره الكاتب، وتركه فراغا، او عدد من السطور المنقوطة، وتركه –أيضا- لفطنة القارئ، وليتأول فيه ما يشاء.

ويصف الكاتب الإنعاكس النفسى للسارد، ما كانه قبل إندلاعها، من يأس وفقدان للحياة، وما بثته فيه من روح جديد، متوهجة، لتبرز المواجهة بين الرغبة، والقدرة، حيث يحتدم الصراع، فيتحدث عن جموع وحشود، وأرواح جديدة {لم يتصور حدثا مهما كهذا لا يشارك فيه. ثمة روح جديدة تسعى للملمة شتاتها الذى تركته على محطات كثيرة متباعدة قبل أن تقرر إعتزال العالم. روحا بدت أكثر توهجا وارتجافا}ص12.

ورغم صغر حجم الرواية، إلا أن الكاتب لم يُرد لقارئه أن يستسلم لخص واحد.. يشعر بالغربة والتوحد، بيستعين بصوت آخر، لخلق الحركة، والحالة التى لم يستطع السارد أن يعيشها، فيأتى بالصديق الذى يصف الحال بتموجاتها وحشودها، فيكتب ذلك الصديق القديم، العائد من الخارج:

{عزيزى.. تحرك الناس صبيحة اليوم فى حشود ضخمة إلى هناك. اتجهت إلى الشباك المطل على الشارع. الحشود التى توقفت تحتى مباشرة راحت تستحثنى أن أنزل وأذهب معهم…}ص67.{ثم شباب شمروا أرجل بناطيلهم وغاصوا فى مياه المجارى الطافحة، ادخلوا فى فتحاتها أسياخا حديدية وجذبوها. خرجت وعلقت بها كتل سوداء. تكرر الأمر مرات وهم يغوصون بالأسياخ ويعودون بكتل جديد أكبر، كأنما لا نهاية لها}ص69. وكأن سوءات الحاكمين تحولت إلى ما يسد المجارى، ويسعى الشباب، لتنظيفها، وهو ما يستدعى ذلك المشهد من صميم الثورة، حين راح الشباب يُنظفون الميدان، فكان مباهاة العالم بهم.

ويركز الكاتب بلغته السلسة، وإسلوبه الشاعرى الموقف كله منذ البداية، فيقول الرجل المهوش، والغائب عما يحدث {وليس متأكدا تماما إن كان ما يحدث يحدث فعلا أم أن الأمر كله محض خيالات كالتى يراها تكلمه ويكلمها. لكن هذا الرجل لم يستطع أن يخفى سعادته حين استجاب الكون وتكاتف وتعاون واتحد من أجل تحقيق الحلم. لم يشك أنها لحظة تاريخية فريدة … غير أنه فى ذات الوقت سأل نفسه: وماذا بعد؟}ص43.

وماذا بعد؟

وينتقل السارد للمرحلة التالية، ماذا يحدث فى الشارع المصرى، ولتبدأ المعقوات، و ظهور منتهزى الفرص، فى الانقضاض على الموقف فيركب السارد/ الشاب السيارة.. التى ستذهب إلى هناك.. ولم يذكر بالتحديد .. ماذا يعنى بهناك؟ ثم نتبين أن الطريق محفوف بالمخاطر، وأن هناك لجان تمنع المرور إلى والذهاب إلى (هناك). وتأتى الإشارة التى اعتمد عليها الكاتب بطول الرواية، لتضعنا أمام جماعات الإخوان، الذين يامرون السيارة بالعودة إلى حيث كانت، وكأنها عملية العودة إلى الخلف، فقد {كانوا مجموعة من الرجال، باياديهم عصى غليظة وسيوف طويلة، برقت نصالها فى ضوء الكشافات}ص22. وفى محطات الوقود، كانت عصابات الإخوان، حيث استولىت تلك العصابات، على محطات الوقود، يشترون الوقود من صاحب المحطة، ويبيعونه بضعف الثمن {فقد كانوا يحملون أسلحة من كل نوع، يستخدمونها بدون تفكير}ص38. فكان الإخوان أحد العناصر الأساسية فى ضياع الثورة، وضياع الحلم.

فإذا كانت تلك هى حال البلاد قبل 25 يناير، وتلك المعوقات لتحطيم الأمل، بظهور الإخوان فى المشهد. فلابد أن يدخل الإنسان فى دوامة السؤال، والحيرة. فبدأت الغيوم تحجب الرؤيا{تصور لو أنك استيقظت فجأة ووجدت أن العالم من حولك قد اختلطت أوراقه بدرجة يصعب معها استبيان الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. كأنما الكل يضرب فى تيه قُدِرَ عليه تجدده كل صباح}ص48. ليأتى الأمل من جديد، حين يعلن مبارك التنحى {أعلن أن الحلم المنتظر أشرق بقوة فى سماء المكان. واكتحل الجميع بنوره وسرت فيهم طمأنينة بالغة. وهاهم يعانقون بعضهم البعض بهستيرية غير مصدقين ما يحدث}ص40. حيث يستمر الكاتب فى وصف الحالة دون أن يذكرها مباشرة.

وكذلك من الإشارات التى يمنحها الكاتب للقارئ، كى يُدرك أن الحديث يدور حول 25 يناير، وتنحى مبارك وتذذب المشاعر {مضى يتأمل ما حوله ببطء شديد. كأنما يعاين انهيار مملكة كانت قائمة هنا من وقت قريب}ص15. وكذلك تقول “صنع الله رضا الهادى” {حزينة أنا لأنك تأخرت ثلاثين عاما}ص73. وهى الإشارة الدالة على فترة الحكم التى ثار عليها الشعب.

الهروب الاحتجاجى

عندما يصيب الإنسان اليأس، أو اللاجدوى، يصبح أمامه خيارين، وكلاهما مُر: إما الهروب، وإما الانتحار.

ففى غرفة العناية المركزة، يتأمل المريض حالته، بما يعيد للذاكرة روايتى “دموع الإبل” للصديق محمد إبراهيم طه، “خور الجمال” للصديق أحمد أبو خنيجر. حيث هرب البطل فى كلتا الروايتين إلى الجبل ، بينما الدنيا هنا تضج بالانفعال والصخب. وهو ما نستطيع تلمسه فى “ليلة صنع الله” حيث يصل الضجر واستحالة العيش، فيكون التفكير فى الهروب:

{ماذا حدث؟ ثَم خطأ ما، لا أتبين تفاصيله جيدا. لكنه خطأ واضح يصيب الأمر كله بحالة من العبثية والمجانية. هل تعلمون ماذا كنت أفكر فى تلك اللحظات؟ عنزة صغيرة، أحملها على كتفى وأمضى بها إلى صحراء بعيدة.. اعيش الحياة مثل كائن بدائى}ص59.

والصحفية “صنع الله رضا الهادى” الحبيبة الغائبة للسارد: تكتب : {حزينة أنا لأنك تأخرت ثلاثين عاما}ص73. {لا أريد شيئا يجعلنى أتراجع عن قرار انسلاخى عن هذا الوطن}ص77. وتواصل صنع الله { اسمع يا أنا.. الدنيا لم يعد فيها أكثر مما مضى. فتعالى نقضى معا ما تبقى .. نُخلى بيننا وبين الناس.. نذهب إلى مكان لا يعرفنا فيه أحد.. }ص79. الشعور العام هنا هو الرغبة فىالآنساخ عن الواقع، الهروب إلى حيث الاستقرار النفسى. وهو ما يمهد الطريق أمام النهاية التى كانت مصير السارد.

التقنية الروائية

اتسمت أعمال فؤاد مرسى دائما بالقِصر، والتجريب. ففى روايته القصيرة “ليلة صنع الله” استخدم التجريب، الذى ربما تكون أول تحربة لمثل هذا الفعل. فقسم روايته إلى قسمين. القسم الأول، وصف فيه الحياة على الأرض، أى الوضع الواقعى. وفى القسم الثانى، كانت تجربة استخدام هذا الواقع فى كتابته، لتتحد فى النهاية وتؤدى إلى المصير الواحد، الواقع على الأرض، والخيال، أو الحلم الذى كان. فكانت الرواية (المكتوبة) والتى بدأها، بملخص الرواية المزمع كتابتها، وقد تغيرت فيها بعض الملامح، وكذلك ظهرت الحبيبة المفقودة “صنع الله رضا الهادى” والتى تحولت فيها الرؤية إلى رمز الأمل المفقود. ومثلما فشلت المحاولة، على الأرض.. فشلت أيضا تجربة الرواية، فوجد الغلاف فارغا، ليس فيه سوى العنوان، حول الرواية، أو الخيال إلى وهم. كذلك عرفنا حقيقة مصير السارد، الذى كان (القلب) فى الجزء الأول، والذى لم يكن منطقيا لللانتحار، فكان المرض النفسى، فى الجزء الثانى، الذى كان منطقيا يؤدى للانتحار.

كما تبدو حرفية الكاتب، وقدرته على اللعب بقارئه، أو مغازلته، فنتعرف على أن السارد قد خرج إلى المعاش، وهو ما يعنى أنه لم يستطع الوصول إلى الميدان، وذك لمرتين: الأولى رحلة السيارة التى لم تصل لهدفها. والثانية لإصابة القلب التى فاجأته. لكنه وجد نفسه يتجسد فى ذلك الشاب الذى بدا كالشبح {الشاب الذى خايله فى الرحلة الموءودة إلى هناك، يرى فيه ملامح تشبهه كثيرا، يذكره بماضيه، حتى أنه تخيل أن الشاب سيأخذ ملامحه حين يصير فى مثل عمره}ص44. ومن هنا بدا توحد السارد فى الآخرين، وليصبح هو الآخرون.

كما تراوح السرد بين ضمير المتكلم، وضمير الغائب.. فحينا نرى السارد يتحدث عن نفسه.. بضمير (الأنا)،وهو هنا السارد. وفى حين آخر نراه -أيضا- هو من يتحدث بضمير الغائب (هو) ليصبح السارد العليم، حيث ياتى ضمير الغائب عند الحديث عن ذلك الشاب (القريب/ المجهول). وليؤكد الكاتب الاتصال والانفصال بين الحالين. فالسارد رغم خروجه على المعاش، ورغم حالته المرضية، إلا أنه يتوحد مع ذلك الشاب، فى المشاعر والرغبة. وكذلك يرجع السارد لضمير الغائب حين يغيب (الشاب) بعد الثورة، ويكتب السارد إليه خطابا و{ما أن فَرَغَ من كتابة الرسالة حتى انغرس فى قلبه مسمار ذو سن حاد}ص48. حيث يتحدد الضمير وفقا لموقف وموقع المتحدث، من السارد.

ومن الأمور التى تقترب بالرواية إلى صيغة القصة القصيرة، التكثيف، الذى معه نستطيع أن نقول أن الرواية بأكملها تدور داخل شخصية السارد، وأن كل الأصوات الخارجية، من الشاب فى السيارة، أو الصديق العائد من الخارج، أو حتى “صنع الله” التى ننظر إليها بوصفها الرمزى، ليسوا سوى أصداء لأعماق الكاتب، وأمنياته وتخيلاته. وإنما استخدمها الكاتب لتنويع السرد، وليصنع الحركية فى الحدث.

العنوان :

بعد قراءة الرواية، يعود القارئ لتأمل العنوان، وهل كان بالفعل عتبة للدخول إلى النص من عدمه، ذلك الذى استدعى فى القراءة الأولى، الكاتب المعروف صنع الله إبراهيم، خاصة أنه من المعروفين بالثورة، والرفض لكثير من الأوضاع. بالإضافة إلى أن العنوان جاء دون فواصل، الأمر الذى يربط الليلة به. حيث أنه يمكن أن يقرأ على (ليلة صنع الله) ليستدعى الكاتب المعروف، وحينها سيتجه النظر إلى الثورية ، والغضب. ويمكن أن يقرأ على أنه (ليلة … صُنع الله).. إلى أنها ليلة فيها ما فيها،، فكلٌ من صُنع الله. فوضع الفاصل الزمنى(..)يأتى برؤية مختلفة. وبصفة عامة يثير العنوان الجدل منذ البداية. . غير أنه بعد قراءة الرواية، لا يجد القارئ أى إشارة لصنع الله الكاتب، ولكنه يجد إشارتها إلى الليلة التى تكدست فيها الأحداث {فى الخلفية صوت معاون المستشفى لا يكف عن حث الزوار على التبرع بالدماء، وصافرة الإسعاف لا تتوقف عن الصراخ تعلن عن وارد المصابين أو الموتى الجدد}ص61. وهى الأجواء التى كان السارد فيها بالمستشفى، حيث يزداد الشعور، وتتأجج المشاعر، فى الوقت الذى لايستطيع السارد أن يغادر، أو يكون مع الجموع فى تلك الملحمة.. فحينها تبلغ المآساة ذروتها، ويبلغ الصراع قمته. فإذا ربطنا ذلك بقول صنع الله- الحبيبة المفقودة- {كدت اسقط لولا أنى استغثت بك وناديت عليك سرا، يا أنا، فاتيتنى}ص76. وهو ما يدعو لتحويل “صنع الله” من الحالة البشرية إلى الرمز، إلى الأمل، او الثورة، التى حركت مشاعر الجالس على البعد، ولا يستطيع الذهاب إلى هناك. {لا أريد شيئا يجعلنى أتراجع عن قرار انسلاخى عن هذا الوطن… اود أن تحقق أحلامى من أجلك.. أن تحقق أحلامك من أجلى)ص77.

ثم يتحدث “طلبة” للسارد فى خطابه أن “صنع الله رضا الهادى” {قبيل الفجر أحسست بيدها تمسد يسار صدرى برفق، فتحت عينى فوجدتها “صنع الله رضا الهادى”. كما رايتها أول مرة عند شاطئ البحر، يبلل مطر ديسمبر جسدها، لكنها هذه المرة لم تكن ترتعش من قسوة البرد، يدها تشع دفئا رفيقا، تجذبنى من يدى لنلحق بصلاة الفجر فى جماعة}ص72.

وفى موضع آخر نتعرف على السارد/ الكاتب لنجده {عبد المجيد رسلان، مواطن مصرى خرج إلى المعاش، بعدما اكتشف أن الحياة مجرد خدعة، واصيب باكتئاب حاد أدى به إلى اضطراب ثنائى القطب، حيث يتعاطى الحياة بين طرفى نقيض.. دون أن تفارقه الهواجس والتهؤات، حتى وهو فى أبهج لحظاته}ص84. وذلك الاضطراب هو ما دفعه للإنتحار فى النهاية. الأمر الذى يربط بين السارد، و طلبة، والشاب- كاتب الرواية- ليصبحوا جميعا شخصا واحدا، هو السارد العليم، ولتأتى صنع الله، لا كشخصية مستقلة، ولكنها الأمل المنبعث من داخل السارد، أو الأمل الذى يرادوه فى بعض الأحيان. لتتحقق فكرة أن الرواية أقرب لأن تكون قصة قصيرة، لتوحد الرؤية، وتوحد الشخصيات.

فيما تنتهى الرواية، بما يتوافق بين العقل والمنطق، وبما يجمع بين الشق الواقعى، والشق الخيالى

ب{فيما صحف الغد المرصوصة على الرصيف تحمل خبر انتحار شاب ألقى بنفسه تحت عجلات قطار. كان بحوزته حافظة بلاستيكية فارغة مكتوب علي غلافها “مخطوط رواية ليلة صنع الله”}ص92. لتخرج من الرواية (حافظة بلاستيكية فارغة). وتندمج بالحياة التى يؤدى فيها الفشل إلى الانتحار. وليثبت فؤاد مرسى، أنه لا يكتب الرواية القصيرة عن ضيق ذات اليد، وإنما أنه قادر على الحذف، ولا يبقى للقارئ غير ما يستطيع منه استخراج الرسالة التى يود توصيلها له. كما يثبت أنه يملك القدرة على مغازلة فكر القارئ، وإرغامه على أن يكون شريكا فى صنع الرواية.. شريكا فى صنع الحياة المرجوة.