حسني حسن

(إلى صاحب رباعية الإسكندرية)

فتح عينيه، ثم أغمضهما، ثانيةً، ببطء. كانت الغرفة مظلمة الآن.

-لابد أن الليل قد حط أثناء غفوتي.

حدّث نفسه، من دون أن يحاول النهوض من الفراش. استسلم لكسله، ولإغواء مواصلة التمدد على فراش، دافئ وحنون، يضم جسداً أنهكه الحب المنقوع في خل الخيبة والعجز. مد يده يتحسسّ جسدها الراقد إلى جواره. لم يكن ثمة أحد. فزع للاكتشاف، المتوقع غير المنتَظر، فانتتر جالساً ومُسنِداً ظهره العاري إلى الوسادة التي تختزن، لا تزال، دفء عريهما، بقايا رائحتها، وأريج عرق سُفِح، وأُهدِر، في غير طائل. حدّق في الجدار المواجه لنافذة، نصف مُوصَدة، ينسل من بين خصاصها خيط نور صادر عن مصباح ما بالخارج، واستغرق في محاولة استعادة ما حدث، وإدراك ما الذي يعنيه، بالضبط، رحيلها الصامت هذا.

-لابد وأنها محبطة جداَ.

قال.

-بعد كل تلك السنوات، من الانتظار والمراودة والإقدام والمعاودة والحلم، ها هي التجربة تلقي بها في أحضان فشلٍ آخر، وخيبةٍ لا تُشبه إلا ما تكابده، طول حياتها، من الخيبة، ما أسرَّت له به، مراراً، من الخيبة!

فكّر.

من بعيد، أتاه صوت “فيروز”، خافتا ومشوشاً، وهي تغني من “ميس الريم”: حبوا بعضن، تركوا بعضن، فقفز من السرير، قاصداً المطبخ، ليروي عطشاً ألمَّ به، على غير انتظار، وليبتلع حبة ” الكونكور 10 “التي يأمر بها طبيب القلب.

لا شيء يُهدِّئ من خاطره، ويُسكِن ضجيج روحه، مثل السير الطويل على الكورنيش، خاصة في ليلة شتوية عاصفة، كهذه! أخذ يصعد باتجاه الأنفوشي، لا يلوي على شيء، ولا يأبه لشيء. كان قد عطّل، ومنذ زمن بعيد بعيد ما عاد يذكر له حساباً، كل رجاء، كل انتظار، وكل خشية. ما الذي استجد اليوم، فيدعوه لاستبدال راحة البال، التي ارتضاها جائزةً كبرى ليأسه وتخليه، بشغفٍ، حريف المذاق، لعاطفةٍ دافقةٍ مبتذلة، بوعودٍ مخاتلة عن الحياة وعن المتعة، عن العذوبة والعذاب؟! سخر، في داخله، حتى من تعبيراته المسرفة في البلاغة القديمة، كما نبهه، ذات مرة، صديقه الشاعر الحالم بالسفر إلى جنان الأقاليم الثلجية الشمالية النائية. العذوبة والعذاب! هل هي محض مصادفة أن يكون للكلمتين نفس الجذر اللغوي الواحد؟ لُغتك قديمة يا صاحبي، قديمة! كلُ شيء فيك عتيق! آلامك، كذلك، من صنفٍ عتيق! إقدامُك، كما إدبارك، عتيقٌ عتيق! وانقيادك لغواية حب قد ينبت بالقلب، بغتة، كزهرةٍ سوداء، بعد ثلاثين سنةٍ من المراودة والتمويه، من الاشتهاءات التي تُنكِر، على ذاتها، ذاتَها، ومن التقتيل المتبادل، كلهُ كله عتيق!

عبر طريق الكورنيش، داخلاً المدينة، عند مسجد “أبي العباس”. كانت الشوارع، الضيقة العتيقة، تلتحف عتمتها، وتعبق بأنفاسٍ شتوية لاذعة، وزنخة. أنفاس أحلام ملحية هشة، وأجساد ثخينة حارة، يغلي في عروقها دم وحشي، يجأر مطالِباً بحقه في أن يُسفَك. سار على شريط الترام، عبْر شارع التتويج، مترنماً بنغمات “كونشيرتو نزوة إيطالية لتشايكوفسكي”. أحس بنفسه، ولأول مرة خلال الليلة، خلياً، خفيفاً، وحتى مبتهجاً!

-كبريت من فضلك.

أفاق من حلمه، السادر، على صوته، الهامس، بلكنته “الإيرلندية” التي لا تخطئها الأذن. كان هو هو، كما قرأه، كما تخيله، منذ عقود عديدة. يدس سيجارة إنجليزية بين شفتيه، ويرسم ابتسامة صغيرة، نصف بريئة، نصف ماكرة، تبرز من خلفها. مد له يده بعلبة الثقاب، ليُشعِل سيجارته، وليأخذ منها نفساً، طويلاً عميقاً متلذذاً، قبل أن يُعيد له الثقاب، شاكراً ممتناً.

-أنتَ! ألا تزال هنا؟!

لم يقو على مغالبة ذهوله، فاستسلم لطرح سؤاله الفضولي، والذي حسبه زائداً وساذجاً فور النطق به، فيما وقف هو، أمامه، ينفث دخانه بشغف، محافظاً على هدوئه وابتسامته الشمالية الماكرة.

-لا أزال هنا! ولكننا نظل، دوماً، هنا!

-حسبتُ أن القصة قد انتهت، وأنك، مع كل أصدقائك وصديقاتك، قد عبرت، منذ زمن، إلى الضفة الأخرى!

-ولماذا تظنَ ذلك؟!

رد هو مستغرباً، ومستنكِراً، في آن.

-لماذا أظنُ ذلك؟ أو ليس هذا من طبائع الأشياء؟!

-من قال إن هذا من طبائع الأشياء؟ وماذا تعرف أنت، أو غيرك، عن طبائع الأشياء؟! أمّا إن القصة قد انتهت، فهي بالقطع لم تنته، بالقطع لا تنتهي. وأمّا أنا، وأصدقائي وصديقاتي، كما تقول، فصحيح أننا عبرنا، ولكننا لم نرحل، هذا أمر، وذاك أمر مختلف تماماً.

قال جملته الأخيرة، وقد راحت ابتسامته تتوسع، حتى احتلت صفحة وجهه كلها، وبرقت التماعة أخاذة في حدقتي عينيه الخضراوين الزرقاوين. كان يبدو اللحظة راضياً، وهانئاً، عما يسببه لمحدِّثه من ارتباك، وما ينفثه، في المدار، من غموض وإثارة.

-الحقيقة أنه، ربما جاز لي القول إننا ما عبرنا إلا لنبقى! هكذا هو الأمر، لي ولأصدقائي ولك وللجميع.

-للجميع؟! تقول للجميع؟

أومأ له برأسه، مؤكداً. كان قد انتقل من حالة الهناءة بالإرباك، إلى حالة أخرى، أكثر إنسانية، وأعمق رأفة، وأجلى نضجاً.

-هذه المدينة! هذه المدينة! لا تكف عن استدعائنا إليها ؛ مرة بعد مرة بعد مرة . ولا أعرف، على وجه اليقين، لماذا يتعين علينا أن نستجيب! ربما لأنها قد أفلحت في طعننا، بقوة، في كبريائنا الجنسي؟ أعني في صدمنا بحقيقة فراغنا وعنتنا؟!

-نعم. أتذكرُ أنك كتبت هذا، أو شيئاً يشبهه، في موضع ما من كتابك.

لم يينشغل، كثيراً، بمقاطعتي إياه، ولم يُكلِّف نفسه عناء الالتفات إلى ملاحظتي المتثاقفة. واصل حديثه، وقد سرحت نظرته، إلى بعيد، باتجاه السماء والبحر.

-الجميع؛ “جوستين” و”نسيم”، “ماونت أوليف” و”ليلى”، “كليا” و”بورسواردن”، “بلثازار” و”ميليسا”، “دي كابو” و”سكوبي”، أنا وأنت، و قبل الكل شاعر المدينة الشيخ، جميعُنا مطعونون نعاني من نزيف الفراغ، الذي لا يبرأ أبداً، و ربما لهذا السبب، نبقى ملتصقين بهذا الرمل المعجون بملح الشهوة ويود العنة، ونعود ليلاً بفراغنا الخالد، لنسأل فارغاً خالداً آخر، مسكوناً باللغة القديمة ذاتها، بالخيبات القديمة ذاتها، عن كبريت نشعل به سيجاراتنا القديمة ذاتها.

صمتَ فجأة، لاح كدرٌ عابرٌ على ملامحه الشقراء الوسيمة، ثم بطريقة طقوسية، لم يُخطئ، من جهته، فهم مغزاها، قدم له علبة سجائره، الممتلئة بذلك الصنف الممتاز من التبغ الإنجليزي، وغمز بعينه، وهو يقول، بأريحية وكرم:

-خذها، هي لك.

وضعها بكفه، ثم خطا، مبتعداً، في عجلةٍ، قبل أن يلتفت للوراء، مرة واحدة أخيرة، ليذكّره بأسى:

-لكنك ستحتاج، باستمرار، إلى من يُشعِلها لك.

…………………..

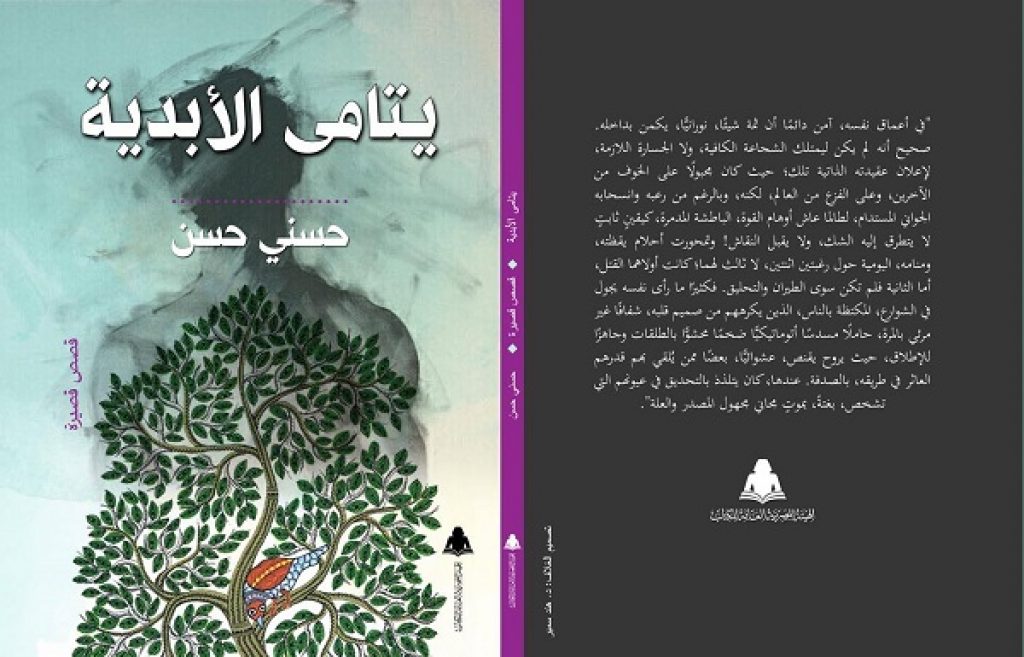

*من مجموعة “يتامى الأبدية”