ممدوح فرّاج النابي

لم تكن رواية جوخة الحارثي “سيدات القمر” الحائزة ترجمتها على جائزة مان بوكر العالمية 2019، هي الرواية الأولى التي أثارت العديد من الاستفهامات حول الذائقة النقدية وترجيحاتها، وأيضًا مسألة التصنيف بين المركز والهامش، والانحياز لكتابات المركز بل وتثمينها على حساب الأطراف والهامش الذي شهد طفرة كبيرة في النتاج الروائي، بل توج بعضه بالكثير من الجوائز في المحافل العربيّة والعالميّة.

فكثيرة هي الروايات التي ما إن تتوّج بجائزة حتى ينقسم الناس حولها، وآخرها رواية “بريد الليل” (دار الآداب- بيروت ) لهدي بركات التي حصدت جائزة البوكر العربية هذا العام 2019. لكن الشيء اللافت أن هذا الفوز لرواية جوخة الحارثي المُستحق جدًّا (كما سنبين لاحقًا) والذي لا أعرف سببًا واحدًا للشعور بالمفاجأة لحدوثه، خاصة أن العام الماضي، سلكت ترجمة رواية العراقي أحمد سعداوي “فرانكشاتين في بغداد” نفس مسار السباق، وكادت أن تتوج بالجائزة، حيث جاءت في المرتبة الثالثة. وإن كان ثمة فارق يتمثّل في أن رواية سعداوي في طبعتها العربية حصدت جائزة البوكر العربيّة عام 2014، في حين أن رواية جوخة الحارثي لم تدخل من الأصل في مارثون البوكر العربية، فقد خرجت من التصنيفات الأوليّة للجائزة في عام 2011. وهو ما كان لهذا أثره من ردود فعل غاضبة حول التحكيم في الجوائز العربيّة؟ والدليل ما رفضته الذّائقة النقديّة العربيّة، كان له القبول في الذائقة الغربية؟!

أبعاد الفوز

تكمن أهمية صعود رواية سعداوي العام الماضي (2018) للمنافسة الأخيرة، وتتويج رواية خوجة الحارثي بالجائزة هذا العام 2019، في النتيجة المهمّة التي يمكن استنتاجها من هذه الرحلة المارثونية، ومفادها الاعتراف بالمنجز الروائي العربي، وتبوؤه مكانه اللائق عبر منصات التتويج والاحتفاء بعد النجاح الكبير الذي أحرزه نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل عام 1988، أو يمكن اعتباره إعادة تصحيح لقراءة المنجز الرّوائي العربي بعيدًا عن الدعائية أو حتى الإيديولوجيا السياسية الزاعقة؛ في ظل رداءة مُنتج يترجم يثير الاستهجان على نحو ما حدث مع رواية السعودية رجاء الصانع “بنات الرياض” التي وصفها المترجم روجر ألن بأنها “يمكن تشخيصها كنوع من البوح الفضائحي، وتعرية المجتمعات في كتابات الشرق الأوسط” أي أنها “تروّج لعالم غامض ومغلق بالنسبة للناشرين”.

أو تلك التي يُحمّلها كتّابها مواقف إيديولوجيا مُعارضة للسلطة فيجد فيها الغرب نموذجًا جاهزًا لخدمة أهدافه في البحث عن الإثارة والتشويق، خاصة إذا كان الموضوع يتعلّق بالجنس والسياسية، وهي التوليفة التي يُقدّمها الأسواني في أعماله، بمباشرة وسطحية، وهو ما يجعل العمل أشبه بنشرة سياسية لا رواية قوامها الفن في الأوّل والأخير. ومن هنا يُنظر إلى وصول رواية سعداوي من قبل وتتويج رواية جوخة الحارثي، بشيء من الأهمية لإعادة الأمور إلى مسارها الحقيقي.

الشيء المهم الذي يُوضع في الاعتبار جديًّا هو التأكيد على أهمية المنتج الروائي العربي دون الأخذ بثنائية المركز والهامش، فالفخر كل الفخر في كونه نتاج بيئة عربيّة، أيًّا كان موقعها الجغرافي، وهذا بمثابة المكسب الحقيقي. أما كون الفائزة امرأة، ففي حدّ ذاته لهو أكبر دليل للفخر، بغض النظر عن التصنيفات الإيديولوجية التي تعمل على إقصاء المرأة من العملية الإبداعيّة، وتسخير مقولات عبثية من قبيل الحجاب والإبداع لا يستقيمان. فالمرأة العربية استطاعت بجدارة عبر منجزها الإبداعي دون الاعتداد بهوية صاحبته أو معتنقها الإيديولوجي أو حتى شكلها الخارحي أن تسلط الضوء على فكرها بمعزلٍ عن جسدها، بل استطاعتْ أن تمحو من الذّاكرة حكايات الحريم التي كانت رائجة في الاستشراق الغربي قديمًا، وهو ما آل إلى هذه النظرة المحدودة والتي اختذلتِ المرأة العرببة في جسدها كراقصة أو جارية، أي كسلعة قابلة للتسويق عبر الجسد، على نحو ما جذبتهم سيرة الجواري والمغنيات في ألف ليلة وليلة.

المكسب الحقيقي الذي قدمته جوخه الحارثي لأدب المرأة – إن شئنا الدقة – عبر هذا الفوز الثمين، يتمثّل في أنها قدمت (دون أن تقصد) صورة لعقل المرأة وفكرها عبر خطابها الأدبي، أي أعادت الاعتبار لعقل المرأة وفكرها، وهذا ما يجب أن تفخر به منظمات المرأة العربية التي كانت تعمل على تجميل الصوّر المشوّهة التي أخذها الغرب عن نظام الحريم، والجسد الشرقي، وفشلت فيه فشلاً ذريعًا، وهو ما نجحت فيه الحارثي بكل سهولة ويسر، عبر خطابها الأدبي، دون نعرات خطابية أو حتى اتهامات بالإقصاء من الآخر.

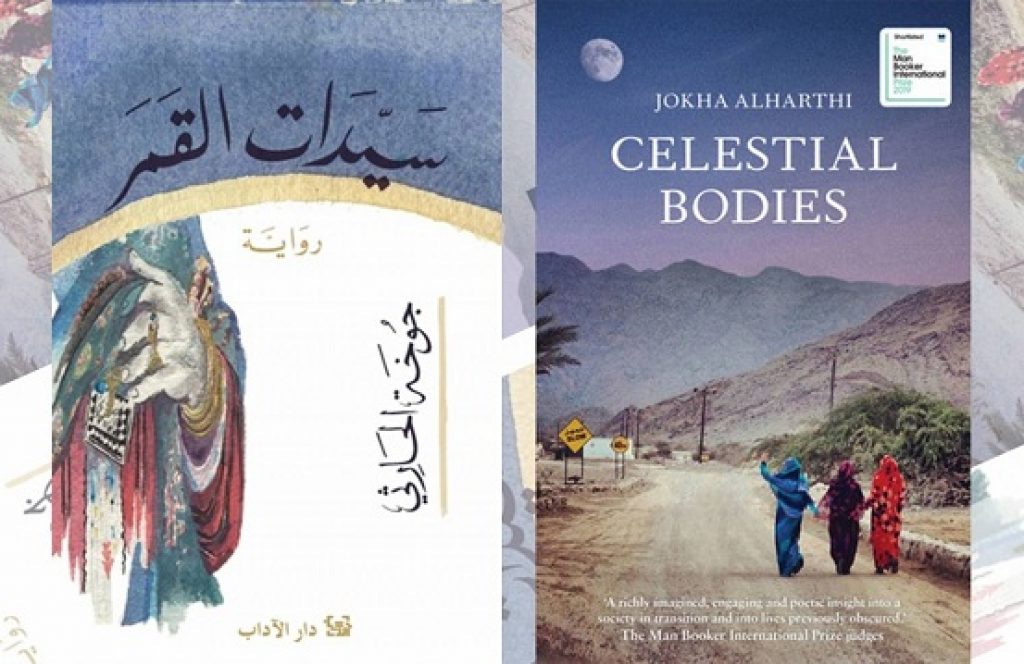

ثمّة حقيقة يجب أن تُذكر هنا، حتى لو اختلفنا حول مصداقية الجوائز العربيّة خاصّة، مفادها أن الأثر الإيجابي المهمّ للجوائز بغض النظر عن القيمة المالية التي ينالها الفائز، يكمُنُ فيما تخلقه من مناخ تروجي للنص الفائز، والأعمال المتنافسة معه، وهو ما يمكن وصفه بالترغيب في القراءة وهي الوظيفة التي كان يُمارسها الناقد من قبل، فضاعت مع غياب وافتقاد لدور الناقد الحقيقي، وسط أزمات متلاحقة أصابت النقد، وجعلته موضوع اتهام بالتقصير تارة والانحياز تارة أخرى. ففوز رواية “سيّدات القمر” أعاد الرواية التي نُشرت طبعتها الأولي عام 2011 عن دار الآداب، دون أن يلتفت إليها أحد، إلى مائدة القراءة والتلقي من جديد، وهو المكسب الذي يسعى إليه كاتب العمل، فكونه مقروءًا هي الغاية الأساسية من الكتابة، وهو ما تفعله الجوائز مع اختلافنا حول الأعمال الفائزة.

أعترف بأنني قرأتُ الرواية أثناء رحلة السّباق التنافسي لجائزة المان البوكر، وأوّل ملاحظة لي جعلتني أتوقف عن قراءتها وقتها، تمثّلتْ في أن الرواية تنتمي إلى النصوص الكتابية في المقام الأول بتعبير “رولان بارت” فهي ليست رواية قراءة بالمعنى التقليدي؛ حكاية لها بداية وعقدة ونهاية، بمجرد أن تقرأ تُلخص أحداثها التي تتصاعد وفق زمن كرنولوجي، وشخصيات تتطوّر بتطور الزمن، وهو غير متحقق في نص “سيّدات القمر” لخوجة الحارثي.

النص الكتابي

النص يمتلك كل مقومات النص الكتابي بكل إشكالياته، وتعقداته، التي تجعل من الصعوبة بمكان تقديمه سهلاً لقارئ يجلس على أريكة أو مستقلاً قطارًا أو في انتظار رحلة طائرة، يتوسُّد بأفق انتظار أو الإرجاء لو استخدمنا مفاهيم نظرية التلقي لاتمام المعنى، فهذا النص لن يساعده، وإنما يحتاج إلى ذهن صافٍ، يستطيع أن يجمع هذا النثار الزمني الموزّع على وحدات سردية قصيرة، وحكايات متداخلة لرحلة أجيال ثلاثة، عبر مسيرتهم الممتدة التي تصل إلى مائة عام.

فالنص قائم على التداخلات الزمنيّة المربكة فثمة مرواحات بين أزمنة عدّة بعضها موغل في القدم، يرجع إلى فترة الاستقلال، وأخرى تعود إلى تجارة العبيد، وثالثة تعود إلى لحظة زمنية قريبة، ومن ثم فالزمن يتراوح ما بين ماضٍ بعيد (الاستقلال واستقدام العبيد) وقريب (زواج عبد الله من ميا)، وحاضر زمن سرد عبد الله لندن، وحكايات بنات سالمة (ميا، أسماء، وخولة)، لكن الزمن (زمن الحكاية وكذلك زمن الخطاب) نفسه لا يسير بوتيرة واحدة كزمن كرنولوجي، وإنما زمن متداخل (أو بوليفوني) حيث ينتقل السرد من الماضي إلى المستقبل دون إشارات أو حتى بإعلان تمهيد، ولنتأمّل هذا المقطع، لنكتشف اللعب بالزمن ومرواحاته بين الماضي والحاضر والمستقبل في نَفَسٍ سردي واحدٍ.

فعندما زار الأب عزّان ميا بعد صلاة الفجر ليرى مولودتها لندن، تذكّر ابنه أحمد الذي رحل، على الفور يُفارق الزمن زمن ولادة حفيدته لندن (وهو زمن ماض قريب) إلى زمن قديم (ماض بعيد) على لسان ميا :”كنت في العاشرة وأحمد الذي يصغرنا بسنتين، ينطلق في المزارع راكبا حصانه “كرب نخلة يابس” وضفائره ترفرف في الهواء وحرز الفضة على عنقه، يهربان معًا من مدرسة القرآن في مجاراته بركوب الحصان” (ص، 51).

بالطبع هذا الزمن يرجع إلى طفولة ميا والذكرى الوحيدة التي تتذكّرها عن أخيها الذي مات بالحمي، لكن في لحظة واحدة ينتقل الزمن من اللحظة الحاضرة، لحظة الولادة إلى لحظتيْن مفارقتين تتأرجح بين الموت والميلاد، فيستدعى زمن أحمد زمن حادثة الوفاة والعزاء، لكن في قفزة زمنية تكسر هذه الجو الحزين إلى المستقبل حيث لندن الطفلة، التي كانت غارقة في قماطها قد صارت شابة وتخرجت من الجامعة، وترغب في الزواج أيضًا هكذا “بعد ثلاث وعشرين سنة حين ستكسر هاتفها النقال وتضربها لن يكون بينهما أي شبه إلا في السمرة والنحافة، ستكون لندن أطول وأجمل وحكّاءة لدرجة الثرثرة، ستكون هذه الغرفة ملاذ جدّها في ستينياته وقد تلاشى الأزرق الزيتي وحلّ محلّه صبغ مائي خفيف، واستندت على الجدار خزّانات خشبية عصريّة بدل المندوس المذهّب وأريكة مكسوّة بالمخمل مكان الطنافس، ديكورات الجبس الأبيض ستحتل خطّ التقاء السقف بالجدران، ولندن التي لا تشبه ميا لن تدخل الغرفة ولا البيت كله خوفًا من جدّتها. جدتها التي ستأوي إلى غرفة أخرى بالبيت نقلت إليها مناديسها ووسائدها المزخرفة جنبًا إلى جنب مع السرير الخشبي الجديد وملحقاته، وأقسمت إنها ستذبح حفيدتها إن تزوجت ابن البيدار” (ص، 52).

تتكرّر هذه التداخلات كثيرًا، فعبد الله وهو يواجه ابنه سالم بعد عودته متأخّرًا، يعود بالزمن حيث وقف من قبل نَفْس وقفته أمام أبيه بعد أن تأخّر في الخارج، هكذا لا تلعب الرَّوِاية على تفتيت الزمن وفقط، وإنما على تداخل الزمن ليخلق هذا التضاد بنية جمالية أولاً كاشفة عن حجم التماثلات أو التوازيات بين الماضي والحاضر، وكأن شخصيات الحاضر استنتسخت من شخصيات الماضي، الفارق الوحيد هو تبدل الزمن الذي لم يؤثر في تغيير المزاج، هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى تبرز لعبةُ التداخلات حجمَ التحولات التي حلّت على المجتمع والشخصيات لاحظ الخزّانات الخشبية التي حلّت بدل المناديس المُذهبّة، والأريكة المكسوّة بالمخمل مكان الطنافس، وعلى مستوى الشخصيات لندن التي تصرُّ على الزواج من ابن البيدار، بالطبع لا تشبه ميا التي أزعنت لقبول الزواج من ابن سليمان التاجر وهي المعلّق قلبها بآخر دون اعتراض فقط “تشنّج جسد ميا، أصبحت يد أمها ثقيلة بالغة الثقل على كتفها، جف حلقها ورأت خيوطها تلتف حول رقبتها حول رقبتها كمشنقة” هذا هو رد فعلها مقابل رد فعل لندن التي أصرت، وهذا الصمت فسرته الأم على أنه خجل بنات “وانتهى الموضوع، لم يفتحه أحد ثانية” (ص، 8).

عبر هذه العوالم المُصاغة بتقنية زمنيّة معقدة تعتمد أوّلاً على المرواحة والتداخل في المقام الأول، وثانيا تعمد إلى المزاوجة بين راوِيَيْين، نكون إزاء حكاية ليس عن أشخاص – وفقط – بصراعاتهم أو إحباطاتهم خاصة في الحبّ، الذي هو ثيمة الرواية الأساسية، ومفتاح شخصياتها، وإنما أمام حكاية عن وطن بتاريخه وتشكّله واستقلاله، وصراعاته، وتحولاته الجذرية سواء بعد الاستقلال، أو في صراعه الجدليّ بين الحداثة والأصالة.

يميل النص وهو يجسّد حكاية الوطن إلى سرد تاريخي وتوثيقي نوعًا ما، فيسرد عن سلطنة عُمان في حقبة زمنية طويلة تبدأ من عهد الإمامة وصولاً إلى العصر الحديث، مرورًا بمعاهدة السّيب 1920، التي قسّمت عُمان إلى عمان الداخل وتحكمها الإمامة، وحكومة مسقط وبعض المناطق، وحالة الحراك الثوري التي أفضت إلى الاستقلال والسيادة التامة. وأحيانًا يميل إلى سرد توثيقي يعتني بتسجيل الحوداث الكبرى كتاريخ إلغاء الرق وفقًا لاتفاقية جنيف في 25 سبتمبر 1926.وهو تاريخ توافق مع ولادة عنكبوتة لابنتها في العوافي، وهزيمة الإمام الهنائي في حرب الجبل الأخضر عام 1959، وإعلان الحكومة الجديد للمصالحة، بدعوة اللاجئين، للعودة للمشاركة في بناء النهضة الجديدة لعمان موحدة.

وأيضًا يتتبع مسار الشخصيات وعلاقاتها، وتنامي وعيها؛ عبر حكايات اجتماعيّة يغلب عليها دائرة النساء حيث الحبّ والزواج والطلاق، وما يتخلّل هذا العالم من خيانات وانتظار وإخفاقات، عالم يجمع بين السادة والعبيد في بوتقة واحدة، عالم السادة مَشدودٌ إلى عالم العبيد سواء بعلاقات الحبّ أو علاقة الاستعباد، والصداقة. وأيضًا في تتبع لحياتهم اليوميّة، وصراعهم الوجودي من أجل استقلالهم الشخصي أو استقلال الوطن، أو الدفاع عن هويته بالمشاركة في الثورات، والحروب، أو حتى من أجل خياراتهم في الحب (عبد الله / خولة / لندن)، أو الموت من أجله كما في نماذج (عنكبوتة أم ظريفة وأم عبد الله، والعبد سليم الذي اختفى، وأيضًا نجية القمر). وكذلك في إخفاقاتهم سواء في الحبّ على نحو ما وسمت معظم شخصيات الرواية بدءًا من ميا التي ينفتح بها النص، وقد استغرقت في ماكينة خياطتها السوداء”وقد استغرقت أيضًا في العشق”، ومقابلها علاقة عبد الله بن التاجر سليمان بميا المتوترة، هو يحبها فيكتب اسمها على جذوع الشجر، ويطل حبّه من عينيه كما أخبرته ظريفه، فحسب المتوصف “الشمس ما تغطيها كفّ”. وخولة التي حاربت من أجل عشقها، فانتهى بها الحال إلى الطلاق، وبالمثل لندن التي خذلها أحمد بشعاراته الزّائفة.

الأرواح المنشطرة

قُرب منتصف الرواية يسرد الراوي بالضمير الغائب عن أسماء ومساجلاتها الشعرية مع أبيها عزان، وعن قراءاتها، وعدم انجذابها لشعر الغزل ومشاهدات الحب في الروايات التي قرأتها، إلا انجذابًا عابرًا. ومن هنا لم تقتنع أسماء بالروايات وإن كانت فضّلت أن تقرأ الكتب الأخرى الأكثر واقعية، والنص الوحيد الذي لفت انتباهها ولامس أعماقها هو النص الذي حفظته دون أن تفهمه تمامًا، كان يتحدث عن الأرواح الكروية المنشطرة المنفصلة التي تعود لتلتقي من جديد، هكذا تخيّلت الحب، روح تشبه الأخرى وتلتقيان، لم تتخيل يومًا أن تمرّ بتجربة حبّ ملتهبة يصبح فيها ليلها طويلاً كليل العاشقين عند المتنبي، أو مليئًا بأنواع الهموم كليل امرئ القيس” (ص، 144).

يعدُّ هذا النص المأخوذة من “طوق الحمامة”، صُلبَ الرواية، خاصّة أن عنوان الرواية في الأصل مُحرَّفٌ من جملة وردتْ فيه تحكي عن أسطورة مفادها أن الناس كانوا جنسًا واحدًا هم “أبناء القمر”، إلا أن الآلهة خافت من نفوذهم فشطرتهم شطريْن، “وهكذا أصبح الناس جنسيْن ويبحث كلّ شطرٍ عن شطره الضائع بالانفصال ليتحد به من جديد” (ص، 176).

الحبّ هو جامع الشطريْن إلى الاتّحاد، لذا كان البحث عن هذه الأرواح المنشطرة هاجسَ الكثير من الشخصيات، وكثير من هذه الشخصيات راحت ضحية البحث عن النص الآخر، وقد وصل الأمر إلى الهروب كما في حكاية أم منين وقصة هروبها مع رجل آخر وتركت طفلها رضيعًا فأحسنتْ إليه الجارات، وبالمثل حكاية أم عبد الله المبتورة، التي ترددت أقوال عنها أنها ماتت بعد مرض أصابها، إلا أن الحقيقة ترد قبل نهاية الرواية، وتحصرها في علاقة – حتى ولو كانت غير متكافئة، فجميع العلاقات داخل النص غير متكافئة بالمقياس الطبقي – مع سليم عبد الشيخ سعيد، بعد أن وشت أخت زوجها التاجر سليمان بهما، فما أن غادر سليمان إلى تجارته، حتى ماتت وقيل ما قيل، كما اختفى العبد بعدها، وبالمثل حدث مع نجية عشيقة عزان والد ميا، وجدت مقتولة دون أن يُعْرَفَ أحد مَن القاتل.

الانشغال بهذه الأرواح المنشطرة، يُعادل البحثَ عن الحبِّ، وهذا ما جعل عبد الله ابن التاجر سليمان وزوج ميا والراوي المشارك في النص، يتوهم عندما حَلُمَ بأمه أن حضنها “أشبه بحضن ميا”(ص، 75.) ومع هذا إلّا أنها تقابل هذا الحب بجفاء، وهو الأمر الذي لاحظه عبد الله في يوم العرس فهي”لم تضحك ولم تبتسم”(ص، 48) لأنها تحب آخر (عليّ بن خلف) الذي “أمضى سنوات في لندن للدراسة وعاد بلا شهادة”، لكنها خضعت للعُرف ولم تعترض، فثمة حادثة اعتراض ماثلة في الذاكرة، بمثابة فزّاعة لمن يجرؤ على الرفض، بطلتها عنكبوتة والدة ظريفة ورفضها لزوجها وهي في الخامسة عشرة فحبسها الشيخ سعيد في زنزانة قديمة في القلعة، فتعرضت للاغتصاب والتعذيب بسبب هذا الرفض.

أهم ما يُميّز ميا هو الصمت تعتبره “أعظم شيء ، يمكن للإنسان عمله، حين تصمت تستمع بشكل جيد للآخرين، وحين تملّ من كلامهم تستمع لنفسها في الصمت، لا تقول شيئًا فلا يؤذيها شيء” (ص، 50) وفي فترة لاحقة تكتشف السر في النوم فترى “النوم معجزة أكثر من الصمت، حيث لا تسمع حتي كلام الآخرين” فهي “حين تنام تصبح بلا مسؤوليات لا تشعر بشيء، تتخلى عنها الأشياء التي تتشبث بها في اليقظة” (ص، 50)، لكن عندما شعرتْ بأن استسلامها أدخلها في هذه القوقعة الحزينة، تمردت، وجاء تمردها فيما تمْلُكُ، فسمّت ابنتها بهذا الاسم الغريب “لندن” وأصرتْ عليه، دون الاهتمام باعتراض المحيطين بها، وقد جاء إصرارها أشبه باستردادٍ لحقٍّ مَسلوبٍ اُنتزع منها سابقًا، وجاءتها الفرصة لتقتص لنفسها ولإرادتها، والأعجب أن عبد الله هو الوحيد الذي ساندها، وسط موجة من السخرية، وصلت إلى أن رأت ظريفة في قبوله الاسم انتقاصًا لرجولته، لكن كان قبوله رسالة مضمرة عن حبه لها، لكن هي الأخرى لم تصل.

وبناء على هذه العلاقة الباذخة التي تبدأ بها الرواية، ولا تنتهي عند شخصية معينة، بل يرشق سهمها قلوب الكثيرين من شخصيات الرواية، يمكن النظر إلى هذه المروية – ضمن جملة القضايا التي أثارتها – على أنها أشبه باستعادة أو إحياء لقصص العشق التي كانت رائجة في البيئة العربيّة، بعدما سادت الرأسماليّة، والنزعة الاستهلاكية في المجتمعات العربية والبدوية بعد ظهور البترول؛ فتقدّم الرّوايةُ نماذجَ متعدّدة لا فرقَ بين رجال ونساء على اختلاف طبقيتهم (سادة وعبيد) فجميعهم اكتووا بنار العشق، وإن كانوا خضعوا لسلطانه، في مقابل هذه العاطفة الباردة التي حملها الجيل الجديد ممن سافروا إلى الغرب كناصر الذي عشقته خولة، أو نموذج الطبيب أحمد الذي تحدّتْ لندن الجميع بالزواج منه، فخابَ رَهانها.

على امتداد صفحات الرواية البالغة 224 صفحة، من القطع المتوسط، تتوزّعُ قصص العشق، بدءًا من قصة حبّ ميا لعليّ بن خلف، مرورًا بقصة عشق عبد الله لميا التي لم يصبها سهم عشقه، وإنما اكتوت بآخر لم يأبه بها أو بحالها، وقد بدا عبد الله وهو يستعيد لحظات الوجع، عاشقًا من زمن قيس ليلى وجميل بثينة؛ فراحَ يطوف حول بيت ميا، كما يطوف الحاج حول الكعبة، ومن منطلق هذا العاشق الذي يسكن في داخله، دافع عن حب ابنته لندن لأحمد ابن البيدار “ولم يلمها عليه” (ص ، 139)، فمن قبل هو حصل على النور الحنون القاسي “الذي بدّد عتمة أيامه” كما ذكر لسويد صديقه، بل يمكن وصفه بالعاشق المتألّم، خاصّة أن ميا لم تبادله الحب، فراح في منولوجاته عندما دافع عن حب ابنته لندن، يتساءل في استنكار: “أيؤذيني أن ميا لم تعرف الحب، فلم تعرف كيف تعامل ابنتها حين أحبّت؟”.

ويستمر في إظهار صورة العاشق المخبوءة التي لم تُقدِّرها ميا، واضعًا ميا في موضع محاكمة، لهذا التجاهل: “ألم تعرفي الحبّ يا ميا؟ ألم تشعري بي وأنا أطوفُ حول بيتكم كما يطوفُ الحاج حول كعبته؟”(ص، 139). ومرة أخرى بعد مونولوج طويل وهو يُقارن بين حبّ لندن ودفاعه عنها، وجفاء أمها ميا التي لم ترَ الحب قط، مع أنّ البيت اتّسع له “واتّسع لصرخة العشق الناهشة”، يقول في استنكار ودهشة: “فكيف يا ميا، لم ترَ عيناك المطبقتان على ماكينة الخياطة، براحي وسجني؟ (ص، 139).

سادة وعبيد في مركب العشق

اللافت أن الرواية وهي ترصد حركية المجتمع وتحولاته إلى الحداثة متخلِّصًا من إرث العبودية، سواء أكانت عبودية الأفراد أو عبودية الوطن الذي كان تحت سيادة المُستعْمِر، عبر حكايات عن العشق، والعلاقات الضدية، تلجأ المؤلفة إلى خلق ثنائيات في النص سواء على المستوى الطبقي؛ سادة وعبيد أو على مستوى العلاقة بين الأفراد؛ حب / كراهية أو نفور، لتظهر جدلية الواقع. وتتجسّد هذه الثنائية غير المتكافئة عبر صورتين بارزتيْن في الرواية الأولى تتمثّل في علاقات العشق، التي تأتي بين طرفين متناقضين: سادة وعبيد، عاشق وغير أَبهٍ بالعشق، وكأن الروائية تسعى بهذه الثنائية الضدية الظاهرة، كي تقف ضدّ هذا التناقض، أو الطبقية، فتجعل من سهم العشق يساوي بين أطرافها على اختلاف طبقاتهم الاجتماعيّة سادة وعبيد. والثانية في حالة التناقض بين الشخصيات.

هكذا تضعنا الروائية في ثنائيات ضدّية، تُشكّل بنية المجتمع العُماني في حقبة تاريخية مهمّة، تعمد إلى التمييز على نحو ما كان ظاهرًا في بيت التاجر سليمان الكبير، ومعاملاته لعبيده وخاصته، أو حتى في علاقته بابنه عبد الله، وأيضًا أخته وعلاقتها بالآخرين، وبالمثل في بيت الشيخ سيعيد عم سالمة. الغريب أن هذه الثنائية لا تقف حدودها عند طبقة معينة، أو فئة محددة بل التمييز والتفرقة والإقصاء يشمل طبقة السّادة والعبيد معًا.

الشيء الوحيد الذي ينتصر لهذه الثنائية الجائرة هو العشق، فسهمُ العشق حرّر الجميع من القيود الطبقية، وانتصر لحرية الاختيار، وكأنّه “إرادة القوة” (الصارمة) بتعبير نيتشه في الاستقلالية والتحرّر، فلا فرق بين سادة وعبيد تحت سلطته (إرادته)، فالتاجر سليمان يعشق عبدته ظريفة ويناديها يا ظروف يا ظروف ويصفها بأنها “ناعمة”، فهي كانت سريرته وحبيبته. وبالمثل عزان والد ميا ما أن التقته نجية القمر البدوية وهو يهيم في دروب الصحراء حاملاً مأساته باحثا عن التسرية عند البدو، مكلومًا بفقد ولديْه، وفجيعته في أهل قريته العوافي.

فما أن التقاها فاجأته من خلفه تناديه :”أنا نجيّة ويلقبونني بالقمر وأريدك أنت” (ص، 39) لم تفكر في الفوارق الطبقية وهي تعلن حبها، فلم يستطع أن يتحمل المفاجأة فتأبط نعليه وفرّ هاربًا من هول الصدمة المفاجئة ، بعد أن عجز عن التفكير، وحار أمره في جرأة هذه المرأة التي اقتربت منه في الليل وتكلمت معه.

كانت نجية البدوية هي الصورة النقيض لزوجته سالمة بنت الشيخ مسعود، التي تزوجت به مرغمة بأمر عمها الشيخ سعيد. فنجية تمتلك الجمال والثروة التي ورثتها عن أبيها بعد وفاته، وهو ما أعطاه الثقة، التي قادتها إلى التمرد على التقاليد ورفض الانصياع لرغبات الزوج وأوامره “فالقمر لا تُؤمِّر أحدًا عليها” (ص، 40) فما أن رأت عزان قطعت عهدًا على نفسها “أريده وسأحصل عليه” بل زادت “سيأتيني عزان هذا جاثيًا على ركبتيه” وقد كان فراحَ يركضُ كل ليلة خلف رائحتها.

فصارت له أشبه بالملاذ، يهرب إليها غير مبالٍ بالمسافات بعد أن “عرّفته على جسده كأنما لم يعرفه من قبل” (ص 78)، ومن أجل هذا تسف قدماه الرمال كل ليلة، ويجلس في حجرها و”عيناه معلقتان بالنجوم اللامعة في سماء الصحراء الصافية”، وعندما تصمت يلتفت إليها ويقول: “تكلمي، أحب صوتك” (ص، 102) كانت له المرفأ الذي يلقي عليه بهمومه، فحكي لها عن “جرح بعيد ولكنه حي”، الجرح المتمثّل في ولده أحمد الذي ولد ضعيفًا، وتوقعت أمه موته في كل لحظة، ورأى فيه عزان “الأمل” فهو عقبه سيحمل اسمه وماله ويستند إليه في شيخوخته”. حكى عزان لنجية عن أحمد عندما أصابته الحمى، ورفض الشيخ سعيد أن يعطيه “الرنج روفر” ليذهب إلى المستشفى في مسقط فمات أحمد. حكي كل هذا وهو الذي لم يحكِ من قبل عنه مع أحد، حتى أمه منذ أن دفنه. وعندها ردد ّلكثير من الأشعار الرومانسية لمجنون ليلى، حتى أنه يرى أن الشعراء الذين تغنوا بلذة الامتلاك ليس عشاقًا، بل قناصون.(ص، 154). كانت ناجية هي الشطر الثاني الذي بحث عنه عزان فوجده ولم يدخر وسعًا في وصلها.

لا تقتصرُ معاملة العبودية على الرقيق أو المستخدمين، بل تأخذ طابعًا حادًّا في بيئة الأغنياء، فتأتي المُعاملة لذويهم أشبه بمعاملة المستخدمين، فسالمة زوجة عزان عاشتْ حياة أشبه بالعبيد، في قلعة عمها سعيد “فلم تكن تستطيع الخروج من القلعة ولا اللعب مع بقية البنات في الحارة، ولا التضاحك أثناء الاستحمام الجماعي في الفلج، ولا الرقص في الأفراح كما تفعل بنات العبدات، لم تكن أيضًا تستطيع إيجاد بقايا الأقمشة القديمة لصنع ثياب العرائس الخشبية، ولا التحلّي بالقلائد والأساور الذهبيّة، ولا التمتع بلذائذ المائدة كما تفعل بنات الشيوخ” (ص، 148). كانت تكبر تحت جدار المبطخ الخارجي في الجوع ومراقبة حرية العبدات في الحياة والرقص وحرية السيدات في السلطة والزينة والزيارات، وهي تتساوى بالعبدة ظريفة التي لاقت مثل هذه المعاملة من أخت التاجر سليمان، بل توازي الساردة بين زواج سالمة وإجبار عمها سعيد على تزويجها لأحد أقاربه، عنوة، حيث اقتحم عبيده البيت وأخذوا سالمة التي تزوجت بعدها وسميت بعروس الفلج. نفس الشيء فعله التاجر سليمان عندما غضب على ظريفة، عاقبها وزوّجها إلى عبده حبيب الذي يصغرها بعشرة أعوام على الأقل، وما مُورِسَ من قبل على عنكبوتة من الشيخ سعيد، بأجبارها هو الآخر على الزواج من عبده.

وفي مقابل قصص عشق الرّجال للنساء تأتي قصص عشق النّساء للرجال، فخولة الابنة الصغرى لعزان وسالمة، ترفض الزواج من علي ابن عيسى المهاجر عندما تقدّم هو وشقيقه عليّ لطلب الزواج منها ومن أختاها أسماء المثقفة، والأخيرة على شخصيتها الضدّ قبلتْ في موقف نقيض لشخصيتها التي كانت تُوحي بنزعة ثورية بفعل القراءة، إلّا أنها قبلت على عكس خولة التي تمردت وصرخت بلا، وفي محاولة دفاع مُسبق قالت :”إنها لن تسكتَ كما سكتتْ ميا حين زوّجوها دون أن يسألها أحد رأيها، فميا لم تتعلمْ، ولكن خولة تعلمتْ ومن ثمّ أعلنت “أنها ستقتل نفسها لو أصرّ والدها على الزواج” بل الأعجب أنها “وصفت نفسها بأنها منذورة لابن عمها وأنه منذور لها، ولا يحقُّ لأي مخلوق أن يتجاهل هذه الحقيقة”. (ص، 80)، وقد تحقّق لها ما أرادتْ وإن كان أخفق الزواج فيما بعد.

لكن المهمُّ هو أن سهمَ العشق الذي ضربها نفذَ، وقد انتظرتْ ناصر عليّ، وإن كانت فُجعت فيه بعد عودته وانشطار روحه بين عمان والصديقة الكندية التي “تتدلّى صورتها في علّاقة مفاتيح سيارته” إلا أنها أخلصتْ لحبها وراحتْ ترفض كلَّ متقدِّمٍ لخطبتها قائلة “أنا منذورة إلى ناصر ابن عمي”. قد يبدو لي أن موافقه أسماء للزواج من خالد، وهو ما يحمل في باطنه تعارضًا مع ثقافتها، التي توسمها بأنها شخصية إشكالية، جاءت وفقا لامتثالها لأسطورة الأروح المشطورة، فما أن وقع خالد في هوى أسماء: “همست وأنا شطرك المنفصل عنك. ضمّها بقوّة: الذي وجدته أخيراً.”

قصص العشق لم تتوقفْ عند الجيل الأوّل أو حتى الجيل الثاني بل امتدت إلى الجيل الثالث، ممثلة في لندن التي عشقت الشاعر أحمد، وعاندت أسرتها وأمها حتى تزوجت به، وما أن تزوجت به حتى فجعت في شخصيته، بعلاقاته المتعددة. فطلبت الطلاق. وهناك من الجيل الأول مريم زوجة القاضي يوسف، وحبها له؛ تزوجته وهي ابنة الرابعة عشر، لا تعرف شيئًا، واستمعت لنصيحة أمها بألا تكون بطيخة جاهزة، إلا أنها وجدت فيه الرفيق والصاحب والزوج كان يناديها “مريومة يا مريم، يا مريومتي إيش تحبي أناديك” وما أن وجد صدودها عنها راح يلاطفها “يا مريومة أنا بس أريد أكلمك ما لك تهاجميني، اسمعيني وكلميني ما داعي للصراخ والخمش كل يوم….. أنت كارهتيني يا مريومة” (ص، 120) وعندما مات شابًا رفضت أن تتزوج بعده كانت تقول في استنكار: “أتزوج بعد القاضي أبو عبد الرحمن؟ كيف وهو قال لي :أنت زوحتي دنيا وآخره يا مريومة، دنياوآخرة” (ص، 120).

كما أن ظريفة منذ أن باعها الشيخ سعيد للتاجر سليمان صارت سريته وحبيبته والمرأة الوحيدة التي اقتربتْ من داخله، وفي المقابل “يصبح الرجل الوحيد الذي ستحبه وتهابه حتى تموت” فهو بالنسبة لها “الرجل المُخلّص من إهانات أولاد الشيخ سعيد، والحبيب الذي عرفها على ملاذ الجسد، ومنبع لعبة القسوة والغيرة، وأخيرًا الشيخ الذي عاد إلى حضنها ليموت فيه”(ص، 125) وعندما مات، تركت العوافي وسافرت إلى الكويت عند ابنها سنجر، وكان سؤال والده عنها في الحلم لعبد الله بمثابة الأرق الذي لازمه.

الصّورة الثانية لهذه الثنائية تتمثّل في العلاقة الضدية بين الآباء والأبناء ومع الأسف لم تقف عند جيل معين، بل انتقل تأثيرها عبر الجينات إلى جيل الأبناء، فعبد الله الذي تلقى مُعاملة قاسية من أبيه التاجر سليمان، الذي كان يتحسّر دومًا على ضياع ممتلكاته من بعده مادام خلفه واحد من أمثال ابنه عبد الله “ما يقدر قيمة البيسة” ورفض أن يُسافر إلى مصر أو العراق للدراسة في الجامعة، وما أن تخرّجَ من جامعة بيروت وأتى بالشهادة حتى أبى أن يرى شهادته. علاوة على تقتيره عليه ورفضه أن يعطيه نقودًا في المدرسة وهو ما جعل الابن يتمنى أن “يكون أبوه مزارعًا كمعظم الآباء”، وكذلك المعاملة القاسية التي كان يعامله بها في أمور حياته، الغريب أن هذه العلاقة المتوترة مع أبيه انعكست في تربيته لابنه سالم، فكانت تتجسّد صورة والده القديمة، فما أن غضب عليه بعد أن تأخّر شعر بأن “روح أبيه هي التي تملكته” وفي مرة ثانية ضربه “فاجأه الإحساس المرعب، بأنه أصبح مثل “أبيه”، لكن ثمّة تحولاً في معاملته لابنته لندن التي أراد أن يصلح الصورة البائسة للأب معها فأصرت أن يهديها سيارة جديدة بعد نجاحها،ـ بل ينصاع لرغبتها في الزواج من ابن البيدار ويدافع عنها في الطلاق.

وبالمثل هناك علاقة خالد زوج أسماءبأبيه عيسى المهاجر، فهي الأخرى متوترة ويعلن خالد أنه “يحددني وفق محددات خياله”، لكن خالد استطاع أن يقفز من هذه الحدود على عكس عبد الله، عن طريق الرسم، فكان بمثابة المنفذ له “يتخلص من الحياة في حدود خيال أبي، وأصيغت في حدود خيالي أنا” (ص، 190) كما أنّه “عامله ببرود أقرب إلى الترفع واليأس” (ص 195).

سرد التحولات

لا تتغافل المؤلفة وهي ترصد الصراع الخفي أو المعلن بين العالمين؛ السادة والعبيد، التطورات التي حلّت بالمجتمع لا في تحرره من إرث العبودية، أو حتى في تطلعه إلى السير في أهداب الحداثة وفقط، وإنما في انعكاسات الحداثة والتغريب على المجتمع، ليس فقط في استقطاب الحداثة وأشكالها إلى الواقع كما هو في السيارات والمباني التي تضاهي مباني دبي، وإنما في السلوكيات الغربية الشائنة، ومن هنا جاءت أهمية المشهد السردي لسالم وهو يجلس في أحد المقاهي بالقرم يشرب عصير ليمون بالنعناع، وقد باغته إلى طاولته شاب “مسبل الجفنين، وأظافره مصبوغة بطلاء فضي لامع” يرتدي قميصًا أسود من فيرساتشي، وبنطلون لون جنز أسود من أرماني، إضافة إلى اللغة التي يستخدمها والتي تعكس رغبته الشبقية “نظرة قتلتني نظرة”(ص، 122). هذه اللقطة القصيرة بما تكتنزه من دلالات كشفت عن تبدُّل نسق القيم، وإحلال ثقافة غربية على الثقافة الشرقية التي جعلت من عبد الله والده في زمن مفارق لزمن الابن يهرب من إغواء شنة له تارة، ومن فخ ظريفة للإيقاع به في الزنا تارة ثانية.

لكن مع تبدّل المفاهيم ودخول المجتمع في ركب الحداثة، تتبدّل كافة المفاهيم، وتنتشر مثل هذه الثقافات الشاذة، وإن كانت المؤلفة عبر تماهيها مع المؤلف الضمني تحفظت على الفعل إلى حدّ الرفض والاستهجان عبر هروب سالم من مطاردة الشاب له. إلا أنّ هذا لا ينفي طغيان مثل هذه الظواهر في مجتمعاتنا بفعل التأثيرات الغربية، والتقليد الأعمي. في إشارة دالة لالتقاط موجات الحداثة ليس فقط على مستوى الشكل؛ العمارة والتطوّر، والملابس، وإنما أيضًا على مستوى السلوكيات.

كما ترصد الروائية ما شَابَ هذه المجتمعات الجديدة من بذور فساد (وكأنّه سرطان يُهدّد أمن المجتمع وسلامه الاجتماعي) كما في حكاية قطعة الأرض التي أرادها عبد الله ليبني عليها بيت أحلام زوجته، فالقطعة التي أعجبتها رفضت البلدية أن تعطيها لها؛ لأنها ضمن التخطيط المستقبلي للخط السريع كما أخبروهم، ثم فجأة يصعد قصر جميل على الأرض التي اختارتها ميا، في إشارة إلى سوس الفساد الذي راح ينخر وينتشر ويتوغل. وكأن الروائية لا تريد أن تقدّم مجتمعًا فاضلًا، بل على العكس تُقدِّم مجتمعًا أرضيًّا بكافة نماذجه الخيرية والشريرة على حد سواء،كما تجلّى في تغير المفاهيم والإحلالات التي حلت.

وكأنّ العوافي مع تلك الخصوصية التي منحها هذا النسيج الاجتماعي المختلط، وفي حركيتها بين الحداثة والأصالة، والاندفاع إلى التغريب، والتراجع إلى قيم المحافظة على الأصالة لا تختلف عن أي مكان آخر. على نحو ما نرى في نموذج زايد ابن منين الذي تنصّل لقريته وتزوج من ابنة حفظية الجميلة في فندق الهليتون، دون أن يمتثل لعادات وتقاليد، أو حتى يراعي أعراق تلفظ هذه الكائنات التي تشوه المجتمع. في مقابل موقفه من الجارية الهندية التي أحضرها زيد لأبيه تهتم به وبملابسه وطعامه، ما أن حملت حتى أعادها زايد لبلادها. وإن كان ثمة إشارة إلى تأثير نظام الاستخدام عبر استقدام الخادمات وهو ما يوزاي نظام الرق في الماضي.

كل هذا السرد جاء عبر شريط لغوي متعدّد، عكس الثراء اللغوي المنتج فيه النص؛ فثمة شريط لغوي شعبي / محلي يمتح من مخزون شفاهي ماثل في الأمثولات التي تتردد بإطراد داخل النص، وما جاء تحت صيغة المتوصف، وكذلك في العبارات والجمل المُتناثرة في المتن بسخاء على نحو (الدعن والستور، العوال وغيرها)، وتراكيب مثل: (أيش صبك عليه؟) وهو ما دفع بالمؤلفة إلى عمل هوامش أسفل النص لتفسير المفردات التي يصعب فهمها، أو تلك التي تتردد في صيغة أناشيد وأهازيج محليّة خاصّة بعمان، وهو ما يمثل احتفاءً من الساردة بلغة الحياة اليومية، في تكريس لها، وإحلالها من خطاب الهامش إلى المتن. إضافة إلى شريط لغوي عصري يتصل بعصرنا الراهن ومفرادته الهيجين بين العربية والإنجليزية، أو إنجليزية معربة تُدمج في النسيج اللغوي، فصار استخدامها دليلاً على العصرية والامتثال لروح العصر، وشاهدًا على أثر ثقافة غريبة آخذة في التغلغل في مجتمعنا، وهو ما له تأثيره الواضح على الإضرار بالهوية والعمل محوها أو على الأقل تهجينها، على نحو ما نرى في خطاب حنان ولندن، فحنان بعد طلاق لندن تقول لها: “أوه يا لندن الحياة لا تتوقف، اعملي له ديليت، لت ات جو..”(ص، 168) .

وإن كان ثمة لغة فصيحة تراثيّة في بعضها، تتمثّل في التناصات التي ملأ بها الرّاوي النص من أبيات شعرية للمجنون والمعري والمتنبي، من خلال المساجلات بين عزان وابنته أسماء، وكذلك ما جاء في صيغة تضمين لنصوص سردية تداخلت معها الرواية كنص “طوق الحمامة” لابن حزم، ونصّ القاضي يوسف في تأثيرات القمر، وقد قرأته أسماء بطلب من أبيها، علاوة على ما أورده خالد زوج أسماء عن الشاعر العّماني (أبو مسلم الهلالي) وتضمينه لبعض أشعاره.

قطعت القرية شوطًا غاية في الجديّة والإصرار، وهي تنشدُ أو تتطلُّع إلى النهضة والتقدُّم، سواء بالتعليم وبالمباني الإسمنتية التي بدأت تظهر، أو بالشواطئ التي تُضاهي شواطئ دبي، ومع كل هذا لكن بنية الوعي كانت متصلبة بعضًا ما، ومشدودة إلى عوالم أرضية وخرافات، على نحو ما أثير عن حكاية الجنية بقيعوه التي نُسِبَ إليها أنها أغوت أمّ عبد الله وكانت سببًا في وفاتها، ثم في مرحلة لاحقة إغوائها لسويد، فكان العود هدية الجنية لسويد(ص ، 133) . فتتداخل الأسطورة مع الواقع في نسيج واحد وكأنه حقيقة، على نحو ما رأينا ظريفة تذهب بالطعام إلى الجنيّة وتخاطبها وكأنها شخص ماثل أمامها هكذا: “يا بقيعوه … هذا أكلك ودعي لنا أكلنا” (ص، 59) أو من خلال العادات والتقاليد في الزواج والنفاس، وثقب الأذن كما فعل سليمان خشية على ابنه من أنْ يخطفه أحد.

كما لا تنسى الروائية وهي ترصد هذه الحركية للمجتمع أن تتوقف عن سطوة المرأة في هذه المجتمعات فللمرأة كلمة وأي كلمة، لدرجة أن “لا أحد يضرب امرأته غير فريح السكران “، ومن ثم كانت غضبة عبد الله عندما فعلها الدكتور مع ابنته لندن. كما نرى نماذج لنساء قويات كخولة ولندن وزوجة عمّ عبد الله، والأخيرة “أوعزت لعمه قبل سنوات بالانتقال من العوافي خوفًا من سيطرة أبي” فكما وصفها “كانت امراة متحكمة باعت بيت عدي بعد وفاة العم، ورفضت أن ترجع جثمان مروان تالطاهر ليدفن في مقبرة العوافي. وسالمة التي أستطاعت أن توقف العبث الذي مارسه عزان زوجها مع نجية، بل لا يقتصر الأمر على السادة، فشنة زوجة سنجر هي التي أوعزت لسنجر بالرحيل وبالفعل رحل إلى الكويت. وهي صورة متوافقة مع الواقع الذي أفرز هذه الشخصيات.

في الحقيقة تبدو الرواية مع محليتها الواضحة في الأماكن والعادات والتقاليد، أو حتى في نسيجها اللغوي، نموذجًا إليغوريًّا لعالم أكبر، يتصارع فيه الجميع العبيد مع السادة، القوي مع الضعيف، النساء مع الرجال، بتعارض طموحات النّساء مع قوانين الرّجال.