حسني حسن

(1)

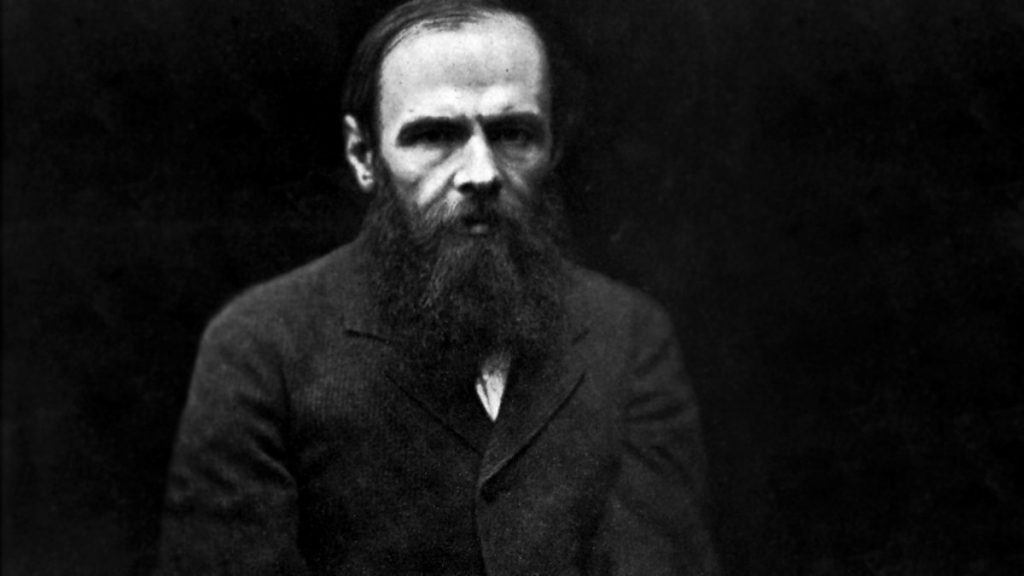

لا أتذكر، على وجه الدقة، متى بدأت أقرأ دوستويفسكي لأول مرة في حياتي، لكني أتذكر،جيداً، أني منذ اطلعت على كتاباته الرهيبة لم أعد أنا أنا، ولا بقي العالم على ما هو، وأني صرت أسير تلك العوالم الدوستويفسكانية المخيفة، لا أكاد أنهي أحدها حتى أبدأ في غيره، كالساقط في دوامة عنيفة يظل يُبتَلع فيها، باتجاه اللا قرار، مسلوب الإرادة، مختنقاً، ومبهوراً، أمَا الأمر الثالث، الذي عرفته عن علاقتي بهذا النبي الروسي المنبوذ، فهو رغبتي، العنيدة الملحاح، في الكتابة، لا عن دوستويفسكي وأدبه العظيم، لكن عمَا صنعه ذلك الأدب العظيم في نفس إنسان قُذِف به إلى الوجود بعد رحيل دوستويفسكي عن هذا الوجود بنحو ثمانين عاماً، رغبة كان يتم وأدها في مهدها بقسوة وخجل، إذ ماذا يمكن أن أكتب، عن كاتبي المفضل ذاك، بعد كل ما كُتِب عنه، وأُريق من مدادٍ في سبيله، على مدى نحو القرن ونصف القرن، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً؟ وهل ثمة زاوية يمكن أن أُطل منها، أنا أو غيري، على جنبات ومداخل وشرفات ذلك العالم الدوستويفسكاني المضطرب الفسيح ، وعلى تحتياته وأقبيته السرية المخبوءة؟ بل هل ثمة تحتيات وأقبية أخرى غير تلك التي كشف لنا عنها أبطاله الساقطون، منذ جولياديكين في المِثل أو القرين، مروراً ببطله مجهول الاسم في القبو، وسفيدرجالوف في الجريمة والعقاب، ورجويين في الأبله، وستافروجين في الشياطين، وسميردياكوف وإيفان في الكارامازوف، وعشرات، بل ربما مئات، من الشخصيات، الرئيسة أو الثانوية، الكهلة أو الشابة أو حتى الطفلة، المذكرة أو المؤنثة، التي تضج بها رواياته الطويلة والقصيرة، على حد سواء؟ وأيضاً، هل يحق لمن قرأ دوستويفسكي في غير لغته الأصلية، التي كتب هو بها أعماله، أن يدلي بدلوه في هذا الشأن، الفكري أو الروحي أو الفني، أو ذاك عندما يحتدم الجدل وتتصارع التأملات والاستنتاجات والاستخلاصات؟

أسئلة كثيرة، أقعدتني طويلاً، عن محاولة ركوب موجة أفكاري، المزبدة الموارة، عن صلتي بذلك العالم المُحطِم للعالم، ولا تزال! لكن، ما الضير، حقاً، في اجتراح المحاولة؟

أولاً: لا طموح لدي في كتابة نص أدبي راقٍ عن دوستويفسكي أو كتاباته.

ثانياً: لا توهمات عندي بإضافة نقدية، ولا حتى بمجرد إطلالة بحثية، تدعي فهماً مغايراً جديداً، أو قراءة تحمل شيئاً غير مسبوق، عن الموضوع.

ثالثاً: لا قارئ أستهدفه من هذه المقاربة خارج حدود ذاتي، اللهم إلا دائرة محدودة، ومحددة جدا، من خاصة الأصدقاء، هم في الحقيقة بعض ذاتي.

إذاً، وإذا كانت تلك حدود المحاولة، فما الغاية منها؟ مالذي أستهدفه من تسييل مزيد من الحبر عن دوستويفسكي وعالمه؟

لا شئ؛ وربما قتل الشغف، ربما التحرر والانعتاق، وربما توديع الأوهام القديمة بغير رجعة؛ هذه الأمور التي تعني، في عمق الأمر، الحب العظيم، أو الموت!

(2)

خلاص الإنسان، وأصل الشر. ثيمتان رئيستان في مشروع دوستويفسكي الأدبي. ثيمتان تتكرران باستمرار، وبلا هوادة، في كل ما خطه الكاتب، سواء رواياته أو قصصه القصيرة أو خطاباته في المتاسبات الأدبية والوطنية أو حتى في رسائله الشخصية ويومياته الخاصة، فدعونا نبدأ بالقراءة في الثيمة الثانية أولاً، ثم نعرج على مناقشة الأولي فيما بعد.

خلاصة القول في هذا الشأن إن دوستويفسكي لا يمكنه أن يرى الإنسان إلا واقعاً في حمأة الشر، فالشر حتمي في الوجود، وهو قدر البشرية القابض، والحكم الإلهي فيها والذي لا نقض له ولا إبرام.

لكن، ما أصل الشر؟ ومن أين يأتي بالضبط؟

ذلك هو السؤال/ البحث؛ رحلة الحياة التي يتوجب علينا قطعها للنهاية، ليس فقط للإجابة عن السؤال إجابة صحيحة تفضي بنا إلى معاينة الخلاص، بل أيضاً، وربما أولاً، لارتشاف نسغ الألم وسُلاف العذاب حتى آخر قطرة في الكأس، بشغفً محب واستعذاب!. قارئ دوستويفسكي ستدهشه في كل سطر، وبطبيعة الحال، تلك الرغبة العارمة في إيلام الذات الإنسانية، وسوطها بسياط التنقيب والحفر في عمق روح شخصياته، وصولًا إلى الفضاءات الأشد ظلمة فيها، وإلى السديم الهيولي التحتي،وتحت التحتي. ولن تكون هذه نهاية الدهشة لأن الدهشة العظمى ستتمثل في إحساس ذلك القارئ، المرتعد المسكين، بالمتعة التي يجربها الكاتب عبر تعميق الألم، باللذة الشريرة الغلابة في مواصلة حك البثور والتقيحات حتى ينزف الدم. ومع النزيف الدموي تتموضع الجريمة، بكامل عنفوانها الخلاق، كتعبيرٍ، عاديٍ تماماً، عن طبائع الأشياء، كدراما شعبية رخيصة، أو كشعرٍ رائجٍ مبتذلٍ ومنحط. وهنا، وفي رأيي المتواضع، تتساوى كل الجرائم كونها، في الجوهر، شرٌ واحد، من جريمة قتل الأب الشهواني المهرج في الكارامازوف بداعي الانتقام أو السلب، إلى جريمة قتل أنستاسيا فيليبوفنا في الأبله بداعي الشغف أو الحب، لجريمة قتل المرابية العجوز بمطرقة راسكلينكوف بداعي البحث عن العظمة عبر سحق الحشرات البشرية التافهة التي تعترض سبيل النابوليون المسخ، إلى جريمة قتل شاتوف في الشياطين بداعي الثورة الأكذوبة، إلى جريمة انتهاك البراءة وتدنيس الطفولة بواسطة سفيدرجالوف في الجريمة والعقاب وستافروجين في الشياطين بداعي تحقيق العظمة الاستثنائية المترفعة على الأخلاق البرجوازية الشائعة والرخيصة، إلى وإلى …. وبلا حصر.

هل تُراني أجبت على سؤال أصل الشر؟

ربما، وإن بشكل جزئي. ينبع الشر، بحسب دوستويفسكي، من فرضية الخطيئة الأصلية، فالبشر غدوا مجبولين على الشر حين نقض أبوهم الأعلى عهده، مع الإله، على السمع والطاعة، على التسليم بلا سؤال، وعلى محق الشهوة في أن يصير، كالإله، بالخير و الشر عارفاً. هي الرغبة، إذا،ً أصل الشر، نعم هي كذلك، لكن “أشر” الرغبات هي الرغبة في المعرفة، فالمعرفة حق إلهي حصري، وتناطح الإنسان وتنطعه في سلب الإله حقه الحصري جريمة لا تُغتَفر، جريمة ملطخة بالغرور وبالكبرياء، وهكذا تقودنا الرغبة، وإن بطرق ملتوية عبر امتلاك المعرفة، إلى الغرور، أي إلى اصطناع صورة إلهية من قبل البشر.

وقد يكون من المفيد التوقف هنيهة هنا، والتأمل، قليلاً، في تلك الصورة الاصطناعية للبشري المتأله التي يمقتها دوستويفسكي أشد المقت، وباعتبارها كاشفة للعديد من القضايا الدوستويفسكانية الأخرى، والتي تتقاطع في هذه النقطة أو غيرها، وبهذا القدر أو ذاك، مع بعضها البعض:

أولاً: خلق الإله الإنسان، بحسب دوستويفسكي، على صورته في جنة عدن، لكن الإنسان قضى على نفسه، ولكل الأسباب التي سقناها قبلاً، بالانحطاط في الأرض.

ثانياً: يواصل الإنسان، وبلا كلل ولا هوادة، نضاله على الأرض كي يستعيد موقعه الفوقي السماوي إلى جوار الرب الإله والملائكة في جنة عدن. ولعله، ومن أجل مساعدة الإنسان على تحقيق تلك الغاية، قرر الإله الرحيم أن يبعث بابنه وروحه للبشر كي يؤهلهم ويمرنهم، التمارين الروحية والأخلاقية الضرورية، للصعود الأبدي.

ثالثاً: اختلط الأمر على الإنسان، لطول الغياب عن الجنات الفوقية، وبدأ يعتاد الجنائن الأرضية، ويستسيغ لذائذها، وينهل من فواكها ولحومها وأنهارها، وابتنى لحلمه سكناً جديداً؛ أن يتنزل بالسماء نحو الأرض، وليس أن يصعد هو بالأرض صوب السماء! هنا يلاحظ دوستويفسكي أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي المسؤولة عن هذا الانحراف الخطير؛ الانحراف الذي شجع المفتش الأكبر في قصيدة إيفان كارامازوف على التواقح بحق المسيح العائد إلى حد تهديده، صراحة، بتلسيمه للجموع البشرية الجائعة إلى الخبز والسلطة والسر أو الغموض، وليس إلى الحرية التي نزل هو من سماء أبيه ليبشرهم بها.

رابعاً: المدهش أن دوستويفسكي، المؤمن بالخلاص في المسيح وعبره فقط، لم يجد لديه ما يضعه في نص القصيدة على لسان المسيح ليرد به على هرطقات المفتش، بل، ويا للغرابة، نجد أن المسيح قد صمت تماماً أمام الهجمة والتهديد، قبل أن ينهض ويطبع قبلة على وجه المفتش، أو شفتيه لا أتذكر بوضوح، ثم غادر ليذوب وسط الحشود الجاهلة المبهورة وهي تحتفل بعيد المخلِص العائد الهارب.

عند هذه النقطة، قد يجوز لنا الانتقال للبحث في الثيمة الثانية الرئيسة لدى دوستويفسكي، ثيمة خلاص الإنسان، وإمكانية تحقيق الوعد الإلهي، لكن لهذه كلماتٍ قادماتٍ خاصة بها.

(3)

يرى دوستويفسكي أن خلاص الإنسان من الشر، الناجم عن الخطيئة الأصلية، يظل مرتهناً بوعد عودة إبن الإنسان؛ أي المسيح. فبسقوطه من جنة عدن جزاءً وفاقاً على عصيانه الأمر الإلهي بالابتعاد عن شجرة معرفة الخير والشر، لم يدشن الإنسان الحِقبة الإنسانية فوق الأرض وحسب، بل اشترع، كذلك، حلم الرجوع إلى تلك الجنة، هذا أولاً، قبل أن يطوِر الحلم بإنزال الجنة ذاتها إلى أرضه، من بعد. في الحالين، يعتقد دوستويفسكي أن الحلم مستحيل، ومقضي عليه بالحبوط، ما لم تتنزل على الإنسان نعمة الرب، مالم يشمل الآب أبناءه برحمته، فيرسل لهم ولده كي يتعذب ويموت فوق الصليب، ويمسح لبني آدم خطاياهم المتحدرة من خطيئتي المعرفة والعقوق المتكبر الأصليتين. إن مثال المسيح، الوديع المحب الفقير والقتيل، يغدو بالنسبة لدوستويفسكي أكثر، بكثير، من مجرد وعدٍ إلهي بالخلاص، حيث يستحيل معياراً للوجود الأكثر اكتمالاً ونقاءً وجمالاً وصدقاً، أو يصبح مرادفاً وتلخيصاً عبقرياً للوجود في ذاته. وربما أفلح الباحثون والدارسون المختصون في الرجوع إلى منبع الاشتطاط والمبالغة، بتلك الفكرة الدوستويفسكانية، بنسبتها إلى تلك الوقائع والأحداث الحياتية التي مر بها الكاتب، خاصة عقب تمثيلية تنفيذ حكم الإعدام بحقه، والرجوع عنه في اللحظات الأخيرة بعفوٍ قيصري، ثم سنوات النفي والأشغال الشاقة المريرة في بيت الموتى السيبيري، وهي الأحداث التي استقر في ضمير البحث الأدبي العالمي أنها قد أدت إلى انقلابٍ روحي شاملٍ ومزلزلٍ أطاح بثبات واتزان ذلك “القلب الضعيف” وتلك الروح القلقة الكبيرة، ليس على صعيد معتقداته السياسية والاجتماعية والجمالية فقط، بل على صعيد الرؤية الوجودية والتعبير الفني المدهش عنها، بالأساس.

لطالما، وللأسباب التي سأسردها فيما بعد، كانت أفكاري عن دوستويفسكي متوافقة مع الميل، الغامض إلى حدٍ ما، بداخلي لإلصاق صفة النبي المنبوذ عليه. أما تشبيهه بالأنبياء فلم أجد فيه ما يدعو للغرابة، فهو، وبالتشابه الغريب مع العديد من الأنبياء العبرانيين في الكتاب المقدس خاصة سليمان بن داوود وأشعيا، قد استحق أن يُدرج اسمه، ربما، على رأس قائمة المتنبئين والمُنذرين، وذلك بالنظر إلى ما قاساه إنسان القرن العشرين والحادي والعشرين من جراء الشك والإنكار والعدمية التي صرخ فينا دوستويفسكي، محذراً ومتنبئاً، منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن التساؤل كان، أولاً ودائماً، عن وصفه بالمنبوذ، فهل عاش دوستويفسكي، الرائي والمتنبئ، منبوذاً حقاً؟ هل قاسى في وحدته الروحية وعزلته الأخلاقية الرهيبة أوجاع ومحن ذلك الإقصاء والنبذ؟ وبأي معنى؟

تقديري الشخصي أنه عاش، ومات، متروكاً مقصياً ومنبوذاً من الجميع، حتى وهو يلاحظ في السنة الأخيرة من عمره، بالذات، أن رائعته الكارامازوف يقرأها الناس، والشبيبة بالخصوص، في طول البلاد الروسية وعرضها، وحتى وهو يُعاد النظر إليه كبطلٍ قومي ورمزٍ وطني عقب إلقاء خطابه الشهير في احتفالية بوشكين، أو حتى وهو يُشيَع بعدها بشهورٍ قليلة إلى القبر في جنازة، رسمية وشعبية، مهيبة لو شاهدها لأنكر ذاته فيها. لقد عاش دوستويفسكي ومات، خَلافاً مثلاً لنبي روسي راءٍ وعظيم آخر اسمه الكونت تولستوي، منبوذاً على غير مستوى، أذكر منها:

أولاً: أقصاه المؤمنون التقليديون، وكذا الكنيسة الرسمية الأرثوذكسية، من جنتهم ورحمتهم، ولم يشفع له عندهم، أبداً أبداً ومهما حاول، دفاعه، المستميت الغيور اللاهب، عن المثال المسيحي الحقيقي، ولا عن كنيسة الرب الأصلية (الأرثوذكسية الروسية) بمواجهة، ما اعتبره، بدعاً واختراعات بابوية كاثوليكية تحط من كمال المثال المسيحي الروسي.

ثانياً: أبعده العلمانيون، والاشتراكيون كما كان يفضل أن يسميهم، عن عالمهم وعن حلمهم بتأسيس جنة أرضية ذات قواعد مادية تاريخية صلبة، بل واتهموه بالردة الفكرية والسياسية، وأحياناً، وهذا شئ بالغ الغرابة، بالانتهازية وممالأة المؤسسة القيصرية المستبدة العتيقة، ومغازلة الشعور الديني الشعبوي السطحي والرجعي، والكنيسة الروسية المهترئة، ولم ينتبهوا بدورهم، أبداً أبداً ومهما سعى لتنبيههم، إلى الضربات العنيفة الجبارة، وغير المسبوقة في كل الأدب الإنساني، للتناقض الداخلي في المثال الروحي المسيحي، الذي يدافع هو عنه بالذات بكل تلك الاستماتة التي تنضح وتضج بها آلاف الصفحات من كتاباته، حتى وهو يقول لهم إنه في كل الأدب الإنساني، الذي اطلع عليه، لم يجد ما يقترب من تلك الشكوكية والحُجية العقلية المضادة لفكرة الديني وعقيدة الإلهي التي أوردها هو نفسه، وبنفسه، في قصيدة إيفان كارامازوف الخالدة عن أسطورة المفتش الأكبر.

ثالثاً: بطريقة أو بأخرى، ولسببٍ أو لآخر، فقد نفاه كُتاب ونقاد زمنه من الدوائر الأكثر بروزاً وتلألؤاً في الأوساط الثقافية والأدبية الروسية، الرسمية منها أو غير الرسمية المؤيدة والمعارِضة على حدٍ سواء، ويكفي أن ننظر إلى التقدير الأدبي والوجاهة الاجتماعية اللذين كان يتمتع بهما مجايلوه – كتورجنيف وتولستوي مثلاً – لندرك ذلك، خاصة بعد انقلاب بيلينسكي النقدي عليه منذ كتابته لروايته الثانية القرين أو المِثل – وفي ترجمات أخرى المزدوج – التي سيعدها محبو دوستويفسكي ودارسوه، فيما بعد، عملاً مفتاحياً رئيساً لقراءة وفهم مجمل مشروعه الكِتابي اللاحق.

رابعاً: استغربه عموم القراء الروس، واستغربوا أدبه، لعقود. وبالرغم من مقرؤويته وانتشاره من خلال نشر رواياته متسلسلة في الصحف الأدبية الرائجة وقتها، فقد عُدَت كتاباته دائماً غريبة، بل وشاذة، واعتُبِر أسلوبه، باستمرار، حوشياً، مفتقراً إلى الجمال والصقل والتشذيب، محشواً بالحكايات العجيبة، والشخصيات الغريبة، والانفجارات الاستطرادية المُطَوَلة، والاستبطانات المربكة، والاستبصارات المتناقضة اللاذعة. وبشكل عام، ربما تعامل عموم القراء، حتى الكارامازوف، مع كتبه بقدر معين من الاهتمام والشغف والترقب والحيرة التي تليق كلها بكتب الغموض والجريمة والإثارة النفسية، أكثر منها الفكرية، والروحية، حتى اختلف ذلك، نسبياً، في سنيه الأخيرة.

إذاً، كيف يتأتى له الإيمان بإمكانية الخلاص الإنساني في ظل كل هذا النبذ، وتلك الإقصاءات والاستبعادات والتهميش، عن بيت الجماعة البشرية؟

بالعيش في المسيح.

لكن أي مسيح يعني، على وجه التحديد؟

إنه مسيح الشعب الروسي والفلاح الروسي. مسيحٌ فقيرٌ عارٍ متألم ومتأمل. مسيحٌ يعطف حتى على شكوكية راسكولنيكوف، وإلحادية كيريلوف، وعدمية ستافروجين، وازدواجية ايفان كارامازوف، وشهوية أخيه ديمتري التي تتغنى مفتَتنَة بالجانب المروِع والمرعِب للجمال، ودموية روجويين العاشقة، وعشرات وعشرات من رجال القبو الروسي المزدحم الخانق.

المشكلة، ويالها من مشكلة!، أن مثل ذاك المسيح “المُخلص” لن يُجلِي نفسه في أناجيل دوستويفسكي الروائية إلا على شاكلة تعجز، تماماً ونهائياً وصراحةً، عن أخذ مؤمنيها ومُصدقيها ومُنتسبيها بما يلزم من قوةٍ. قد تتبدى فتنتها وطيبتها وجمالها الأخلاقي للكل، لكنها لن تغدو قادرة يوماً ما على أن تحسم الصراع لصالح أنموذجها الخلاصي، بل وعلى العكس، ستُهزَم في كل مرة بالضربة القاضية، إن بالرجوع إلى الجنون (ميشكين) أو بالوقوع في شِبَاك البغاء والرذيلة (سونيا) أو بالتصفية الجسدية والاغتيال (شاتوف) أو بالاكتفاء، في نهاية المَطاف، بمخاطبة الأطفال والوعد بعودٍ قريبٍ منتصرٍ ودائم (إليوشا) مغوٍ لكنه لا يتحقق أبداً.

هذه الازدواجية الدوستويفسكانية، العادية جداً بالمناسبة، تقود خطونا، مباشرةً وتالياً، للتأمل في محنة الازدواج الإنسانية المخيفة؛ تلك التي التفت إليها نبينا المنبوذ باكراً جداً، وراهن عليها بكل ما يملك، ودفع ثمنها ما هو أفدح بكثير من مجرد قطيعة مع تقريظٍ واحتفاءٍ من جانب بيلينسكي؛ أعني سنوات سبع في بيت الأموات، سبقتها لحظات رهيبة، لا تُنسَى، من إعدامٍ هزليٍ ممسرحٍ، أفضت به إلى ديمومةٍ من نوبات الصرع القاتلة، ثم زلزال روحي وفكري وعقائدي وفني مدمر، أقصد إلى عاصفةٍ على العصر.

(4)

في مطالع العام 1846 نشر دوستويفسكي عمله الروائي الثاني بعنوان المزدوج- أو المِثل في أكثر الترجمات العربية لدوستويفسكي شيوعاً- بعد روايته الأولى الفقراء التي رفعت كاتبها الشاب، بين عشية وضحاها، إلى مصاف الكتاب الروس الأكثر شهرة، شأنه شأن جوجول الخالد. كان للنجاح، المدوَي، الذي حققته الفقراء تأثير هائل، بل ورهيب، على نفس مؤلفها ، المغمور والمهَمش، الذي أمضى ليالٍ، بحسب روايته الشخصية، عاجزاً عن النوم، منتَشياً، وغالباً متسائلاً عن معنى ما يجري له، وأكاد أقول وخائفاً مما يرزح في قلبه من رؤى، هي للكوابيس أقرب، تحدس أن المعجبين بالفقراء، وعلى رأسهم بيلينسكي العظيم الذي دشن مجد خليفة جوجول الشاب، لن يكونوا من المحتفين بمطالعة المزدوج، أو معاينتها أدبياً.

وهكذا، لم يتأخر الوقت، كثيراً، ليتأكد لدوستويفسكي أن هواجسه ومخاوفه وظنونه لم تكن محض اختراع، ولا توهم، من جانبه، وأن المزاج العام للقراء والنقاد، ممن هللوا لفقرائه ومساكينه، لرومانسيتهم الفيرترية، لقلوبهم الغضة الطرية، ولأحلامهم الأكثر من عادية في الحب وفي العيش، لن يتقبل بسهولة(هذا المزاج العام) خروج “الكاليبان” الدوستويفسكاني من محبس مخيلته؛ تلك المُخيلة التي سرعان ما ستوصم بالمرض والشذوذ، لتظل تلك الأوصاف، المجانية الكسول، ملتصقة بكاتبنا وبسيرته، ربما حتى اليوم، وبالرغم من تأكد البشرية من عبقريته ونبوغه، والشئ الأهم، التيقن من حقيقية وواقعية الطابع النبوئي المذهل، مهما بدت النبوءة شريرة وقاسية، لتلك العبقرية وذلك النبوغ.

أمَا بالنسبة للشاب الغض ابن الخامسة والعشرين، الذي كانه، فسيغدو من الطبيعي جداً أن تطِوح به تلك الانقلابة القاسية، وتجعله يترنح، قبولاً ورفضاً، إيماناً وشكاً، والأهم بحثاً في مغزى، أو حتى ضرورة، إصاخة السمع للصوت الداخلي، مقابل التسليم والتماهي مع وعود ونداءات أصوات الخارج! فما حقيقة هذا الأمر؟:

أولاً: في البداية، لم يكن بوسع دوستويفسكي إلا أن يثق بصوته الفني الداخلي. وهكذا، نراه يكتب لأخيه ميخائيل رسالة، في يوم صدور الرواية بالذات، يعبر فيها عن إيمانه بأن غوليادكين- اسم بطل الرواية- “أفضل من الفقراء عشر مرات”، وأنها “من أعمال العبقرية”، ثم بعد حوالي الشهرين، نراه ينقلب على تقييمه الأولي ذاك، فيكتب لميخائيل، أيضاً، مشيراً إلى أنه “أفسد عملاً كان من الممكن أن يكون عظيماً”، وأنه “متعب من غوليادكين”، ليرجع بعد أقل من عام ليخاطب ميخائيل، دائماً، بالقول “إن بعض الناس يقولون صراحة عن غوليادكين إنه معجز، وإنه سيلعب دوراً عظيماً في المستقبل”.

ثانياً: أنه ، وحتى بعد مرور ثلاثين سنة على نشر المزدوج، فقد اعتاد دوستويفسكي أن ينظر إلى فكرة هذه الرواية نظرة عالية للغاية، معتبرا أنه ” لم يسبق لي أن عالجت فكرة أكثر جدية منها في الأدب”، ومهما أشار إلى أن معالجته الأولى للفكرة كانت” إخفاقاً تاماً”.

ثالثاً: واقع الحال، وبإعادة قراءة مجمل النص الدوستويفسكاني، يمكننا أن نكتشف، وربما بسهولة بالغة، أن المزدوج غدت ثيمة رئيسة في مشروعه الأدبي كله، ليس فقط بسبب تكرارها العددي في كبريات سردياته، بل، وهذا هو الأهم، بسبب طبيعة هذا التكرار وإلحاحه والتهابه، حيث يصير الازدواج سمة لصيقة بأبطال دوستويفسكي الكبار كافة، من راسكولينكوف إلى سفيدريجالوف في الجريمة والعقاب، ومن روجويين إلى هيبوليت الشاب في الأبله، ومن ستافروجين إلى بيوتر فيرخوفنسكي في الشياطين، إلى فرسيلوف في المراهق، إلى إيفان كارامازوف، إلى … إلى… وبلا نهاية.

رابعاً: إن واقعة الازدواج، أو الفصام، أو التكثر، أو ما شئت من تسميات، والتي تتردد في أدب دوستويفسكي كله كما أشرنا، تأتي، وربما قسراً، كجوابٍ يفرضه فنه لأعمق المشكلات الأخلاقية والروحية التي يلتهب بها وجوده الداخلي، والتي، وبالمناسبة، يضج بها الوجود البشري مذ وعى الإنسان محنة عرضيته وتناهيه وتفاهته الذاتية في ذلك الكون الفسيح المريع. صحيح؛ فهو جواب دوستويفسكي، الفنان، على واقعة اغتراب الإنسان في العالم، وعن استحالة جسر تلك الهوة البنيوية الفاغرة فاها تحت قدميه، وهو جواب، بطبيعة الحال، لن يكون مُرضياً لأتباع دوستويفسكي النبي والواعظ، ولا لأنصار دوستويفسكي نصير الفقراء والمساكين والمهمشين، إنه الجواب الذي ينتصر فيه، وبه، الفنان لأعمق ما في ذاته الفنية، ومهما وضعه ذلك الاختيار في مجابهات خاسرة مع مختلف العقائديين.

خامساً: وبهذا المعنى، يتوجب علينا النظر إلى دوستويفسكي باعتباره أديباً رمزياً، لا أديباً واقعياً، أو فلنقل إنه سيد الواقعيين الرامزين، حيث كل الشخوص، ومختلف الأحداث، تأتي من الواقع البطرسبرجي المألوف، تماماً، وإن على نحو غير مألوف، بالمرة، وحيث يُعاد بناء وتشكيل ذلك الواقع بما يتوافق مع الإمكانية الداخلية الثاوية في عمقه وعمق ناسه، وعلى نحوٍ، وهذا هو سؤال الفن الأكثر حيوية، يمور بالصدق والحيوية، وينأى عن أي تجريد أو نزوع كارتوني أُمثولي.

لكن، ما دلالة محنة الازدواج البشري، تلك، على رؤية دوستويفسكي لأصل الشر وإمكانية الخلاص الإنساني، وهي الرؤية التي تدور حولها جل تأملاتي الخاصة في أدبه وحياته معاً؟

عادة ما تبدو لي النماذج المنفصمة، أو المزدوجة، أو المتكثرة، من أبطال دوستويفسكي الظلاميين- بخاصة الثلاثي سفيدريجالوف وستافروجين وإيفان كارامازوف- كتجسيد مغوٍ، مهما لاح شائهاً، لقوةٍ، رهيبة مخيفة وغير اعتيادية، تختزنها الروح الإنسانية في عمق طبقاتها التكتونية. قوة أراها تتأسس على: المعرفة أولاً، فالإنكار ثانياً، ثم التمرد من بعد. وبالرغم من ذلك، أو ربما نتيجة لذلك، تتموضع حياة تلك النماذج الفصامية إما فوق الحياة كثيراً، أو تحتها كثيراً، وفي الأغلب نراها متوزعة بين المستويين السالفين معاً، وبنفس الوقت. أما الوعي السائد لديها فهو الوعي المفارق لوجوده، وعي مراقِب ومرَاقَب، وعي مستَلَب منبهرٌ بذاته، وعي الشر الصادق الملتاث بخيره، أو وعي الشيطان الذي هو ، في حقيقة أمره، الصورة الظلامية الأكمل للإله. من هنا، تأتي شياطين سفيدريجالوف وستافروجين وإيفان، فالأول يؤمن بوجود أبدية من نوعٍ ما، لكنه يراها على هيئة حجرة صغيرة، باردة ومظلمة ومليئة بالعناكب كحمامٍ ريفي، فيُقدم على إغواء الفتيات القاصرات، قبل أن يتبرع بثروته الضخمة لأسرة مارميلادوف البائسة الفقيرة، ويهرع بتسديد رصاصة إلى جمجمته غير مبالٍ، أمَا الثاني فهو يفهم الكثير، ويعرف الكثير، أكثر بكثير مما يحق لإنسان، أو مما يرجو، لكنه يعجز عن فعل الحب، عن إتيانه أو الاستمتاع به، ويوغل في وحدته وعظمته وقوته المطلقة إيغالاً يؤكد على عزلته و انفصاله، فيُغوي بدوره فتاة قاصر ويدنسها، ثم يذهب للراهب تيخون- هو المُنكِر للدين- ليعترف اعترافاً شنيعاً، لكن بدمٍ بارد، ما يُدللِ على انتحاره الأخلاقي والروحي، والثالث يقف بمواجهة أخيه الصغير إليوشا ليقيم الُحجَة على الإله: فكيف يسمح ذاك الإله بتعذيب الأطفال وإيلامهم؟ كيف يستقيم وجوده وفي العالم طفلٌ يعاني من غير ذنبٍ اقترفته يداه؟ ويروح يحرض أخاه النغل سميردياكوف على ارتكاب جريمة قتل الأب تحريضاً عقلياً جباناً، ثم يُنكر فعلته على نفسه ويسعى، بإخلاصٍ مريب، لإنقاذ ديمتري، الذي يمقته من صميم قلبه، من حبل المشنقة، ليؤكد انتحاره الفكري هو أيضاً.

أخيراً، هل ثمة أمل في بلوغ خلاصٍ ما؟

يحق لنا أن نشك في جواب دوستويفسكي بالإيجاب عن هذا السؤال المزعج الملتهب. فدوستويفسكي يتفوق على ذاته، وباستمرار، في تصوير الإنسان خلال سقوطه، أما خلاصه، فيظل دوماً يُزجى كوعدٍ، بعيدٍ وغامضٍ،لا كواقع حال. الشاهد، إن رؤية دوستويفسكي لسقوط الإنسان الحزين لرؤية تراجيدية بالغة الحدة، حتى في قلب الجمال، فهل يقدر الجمال على إقامة الإنسان وإنقاذ العالم؟ هذا ما صرنا نقترب من بحثه عبر ضفحات أخرى قد نكتبها يوماً ما؛ أقصد الإبحار في بحث متلازمة الجمال والرعب الدوستويفسكانية!

.