رائد العيد

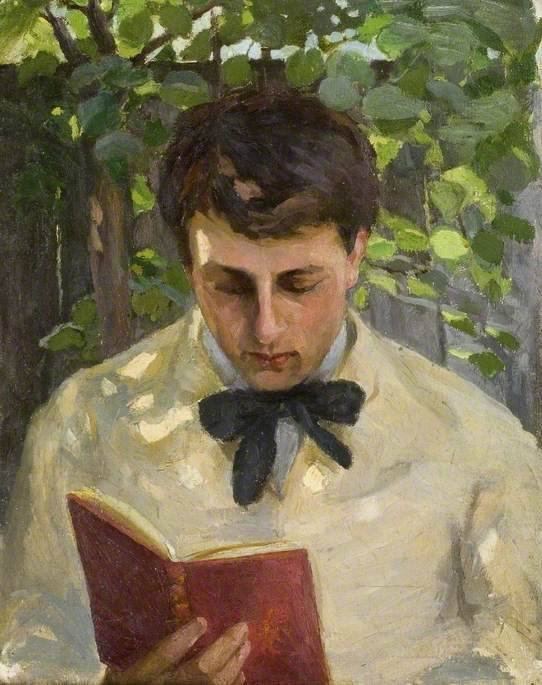

أخذته وأنا خارج من المنزل إلى العمل صباح يوم الإثنين، بعد أن اقتنيته ظهر الأمس من أحد متاجر الكتب، لم أذهب للعمل مباشرة، وإنما اتجهت إلى مقهى لطيف، ومع كوب الكورتادو وقطعة كوكيز التهمت أول خمسين صفحة من الكتاب في أقل من نصف ساعة.

ثمان ساعات وأنا أقاوم حكة يدي لإعادة مصافحته، وما إن خرجت من العمل حتى ذهبت مباشرة إلى مقهى أكثر لطفًا من الأول، وبدون مشروب رفيق أنهيت الخمسين صفحة الثانية.

ترددت -وأنا أنهي الصفحة المئة- بين إتمام الكتاب وإرجاء بعضه؛ احتفاظًا بالمتعة لوقت أكثر حاجةً. فتركته ترجيحًا للرأي الثاني، وبدأت أنهي بعض التكاليف الشخصية والمهام المعلقة بعد أن مُلئت نهاية الأسبوع بلقاءات الأصدقاء فلم أنجز شيئًا.

بعد العشاء، أغلقت الكمبيوتر المحمول، وطلبت قهوة سوداء كغلاف الكتاب، لأتراجع عن الخيار الثاني وأتبرع لهذا اليوم بنشوة ختم الكتاب كاملةً، فأنهيت الخمسين صفحة الأخيرة في أقل من ساعة.

ضَمّ الكتاب ثماني عشرة مقالًا كتبت خلال أربع سنوات، مسطِّرة حياة كاتبتها فـ”الكتب تكتب قصة حياتنا، وعندما تتراكم في مكتباتنا (ورفوف نوافذنا، وتحت أريكتنا، وفوق ثلاجتنا) تصبح بحدّ ذاتها فصولًا من تلك القصة”.

بدأت الكاتبة آن فاديمان كتابها “من كتبي: اعترافات قارئة عادية”، بمقالٍ عن “زواج المكتبات”، تحكي فيه معاناتها مع زوجها المختلف عنها تمامًا في طريقة ترتيب مكتبته، والتي كانت تحتل الجزء المقابل لمكتبتها المرتبة بدقة، لكنهم قرروا جمع كتبهم في مكتبة واحدة، بعد أن اكتسحت المنزل وتكررت النسخ وزاد الأمر عن حدّه. وحتى لا يحدث لهم ما حصل لأحد معارفهم عندما أجّر منزله لمصمم ديكور، ليكتشفوا حين عودتهم أنه أعاد ترتيب مكتبتهم بالكامل وفقًا لحجم الكتب وألوانها، استغرق نقل الكتب بين رفوف مكتبتها الشمالية ورفوف زوجها الجنوبية قرابة الأسبوع. في كل ليلة يضعونها في صفوف على الأرض، يدمجونها معًا ثم يرتبونها على الرفوف من جديد بعد استبعاد المكرر منها.

إعادة ترتيب الكتب أشبه بسحب خياط جرح قديم، مع كل غرزة تخرج ذكرى تعود. نقل الكتب وترتيبها من جديد يدفع القارئ لتصفحها من جديد، فكيف بكتب غيره، بل شريك حياته. قراءة التعليقات القديمة-فهم من منتهكي حرمة الكتاب الجسدية- تعيد الذاكرة إلى أيام كتابتها، وكثيرًا ما تكون اهتماماتنا المتمثلة في الاقتباسات التي نحددها تأريخًا لمرحلة قراءتنا وتدوينا لسيرتنا الذاتية، وهو ما لاحظته آن عندما اكتشفت أنه أحد الكتب التي قرأتها في العام الذي فقدت فيه عذريتها، بسبب الهوامش المكتوبة عليه!

أليس هذا ما يخافه كل صاحب مكتبة؟ بل هو المبرر الأول لمنع إعارة الكتب -على الأقل عند أصحاب الكتابة عليها-، فإذا كانت نوعية الكتب الموجودة في المكتبة وطريقة ترتيبها دلالة صريحة على هوية صاحبها، فكيف بهوامشه على جنَبَاتها.

كانت في صغرها تلعب لعبة البحث عن أطول كلمة في الكتب، واستمرت حتى بعد أن كبرت، فحكَت بعض مغامراتها وأبرز الكلمات التي وجدتها في المقال الثاني تحت عنوان “متعة الكلمات الطويلة”. ولأن اللغة العربية لا تحتمل هذه اللعبة كثيرًا بسبب قواعدها المنضبطة في توليد الكلمات؛ أسرعتُ في قراءة هذا المقال وتجاوز بعض أسطره، وهذا أحد حقوق القراء الذي استفدت منه كثيرًا في قراءاتي.

لكل قارئ اهتماماته الخاصة، بل هكذا يجب، وإن تأخر تحديد هذا الاهتمام قليلًا، حتى لا يكون القارئ أسيرًا لاهتمامات من يتابعهم في وسائل التواصل، أو خيارات الأفضل مبيعًا. تحدثت آن تحت عنوان “اللامنتمي” عن اهتمامها الغريب في كتب الاستكشافات القطبيّة: سرديات الحملات، ومقالات ومجموعات من الصور عن التاريخ الطبيعي والبحارة، وتصفه بأنه “اهتمام يتيم لا أتشاركه مع أحد في حفلات الكوكتيل. وأحس أحيانًا بأنني قضيت شطرًا كبيرًا من حياتي في تعلّم لغةٍ منقرضةٍ لا يتحدثها سواي”. وتلخّص الدرس الذي علمته إياها هذه الكتب: “إن قررت أن تصبح شهيدًا فاختر دوافعك بحرص”.

بعد عشر سنوات من الزواج ومن إخفائها كتاباتها الشعرية عن زوجها، نسيت آن دفتر أشعارها التي كتبتها في الثالثة عشرة من عمرها بجوار سريرهم، فاطلّع عليه زوجها وبعد همهمة قال: “لا بأس بالعروض”. لهذا كانت لا تُريه تلك النصوص التجريبية، لأنه كان شاعرًا حقيقيًّا ينشر أعماله في مجلات مرموقة، وتخشى من قراءاته النقدية التي لا يحتملها أحيانًا الجو الحميمي بين الزوجين.

كانت تكتب الشعر على طريقة السونيتة، أشبه بالشذرات الشعرية غير ملتزمة بقافية طوال النص، لأنها وجدت فيه طريقة لإثبات وجودها الروحي والجسدي، فقد كانت صغيرة البنية وانفعاليّة، لا تلائمها القصائد الملحمية. وتستشهد في أهمية السونيتة بقصيدة للشاعر ويليام ووردزورث المعنونة بـ”لا تسخر من السونيتة” والتي يستحضر فيها كوكبة من الشعراء: شكسبير، وبترارك، وتاسو، ودانتي، عذّبتهم خسارة الحب أو المنافي أو الاكتئاب، لكنهم وجدوا عزاءهم في بنية السونيتة، ويختتم بالشاعر جون ملتون الذي كتب أعظم أعماله بعد أن أُصيب بالعمى في بداية الأربعينات من حياته: “عندما أحاط الضباب/ درب ملتون، في يده/ أصبحت السونيتة ترومبيتًا ينده العالم”.

نشرتُ صورة اقتباس من أحد كتبي، وكنت واضعًا خطوطًا على سطور الاقتباس، فجاءني سيلٌ من الانتقادات على انتهاك الكتاب وعدم احترامه. كثيرًا ما يتنازع القراء في معايير احترام الكتب، وهل يُسمح بالكتابة عليها أم يجب الحفاظ عليها نقية صافية؟

في “لا تؤذ كتابًا” تحكي ما أدركته خلال ثلاثين عامًا من صحبة الكتب، وهو أنه كما توجد أكثر من طريقة للحب بين البشر، هناك أكثر من طريقة نحب فيها الكتب. الحب العذري هو حب الكيان المادي للكتاب، والذي لا يمكن فصله عن محتواه عند العشاق الأفلاطونين؛ وتعتبره دورٌ نبيل لكنه محاولةٌ محكومةٌ بالفشل للحفاظ على العفة المطلقة التي خرج بها الكتاب من المتجر مدى الدهر. أما الحب الحسّي الذي تنتمي هي له، فهو الذي يعتبرُ كلمات الكتاب وحدها المقدّسة، أما الورق والتجليد والغلاف الكرتوني والصمغ والخيطان والحبر التي تحتوي الكلمات مجرد وعاء ناقل لا غير. لذلك لا يُعتبر إنتهاكًا أن يُعامل الكتاب كما تقتضي الرغبة والمصلحة بالتعليق والتمزيق.

تزداد قيمة الكتاب إن خُطّ عليه إهداء من مؤلفه، أو من شخصية اعتبارية، فمهما كان الكتاب سخيفًا وباليًا وملطّخًا ومستعملًا وباهتًا وزواياه مثنية، ينقلب حاله جذريًّا إن حمل إهداءً ذا أصول تاريخية مميزة. ولا أقسى من شخص يستغني عن كتب مهداةٍ له من أصحابها، وكم “تبدو بائسة تلك النسخ الموقعة التي نصادفها على رفوف الكتب المستعملة، وكلٌّ منها شاهدة على خيانة صداقة. هل يعتقد الخونة أن عدم وفائهم سيبقى سريًّا؟ يؤسفني أن أجيبهم بأسى أنهم واهمون”.

والإهداء الذي فحصته آن أكثر من مرة بطريقة لا يضاهيها عالم توراة ولا خبير شيفرات في الحروب ولا ناقد تفكيكي، أربع كلمات من زوجها جورج كتبها في بداية تعارفهما على غلاف كتاب “سيرة حياة دبٍّ بنّي”: “إلى صديقة جديدة حقيقيّة”.

من طقوسها في القراءة ما تسمّيه “أنت هناك”، وتعني به أن تقرأ الكتاب في البقعة الجغرافية التي يصفها، لأن الصورة المجرّدة التي يرسمها العقل بالقراءة ليست نسخة مطابقة للواقع، فالعيش وسط الخيال يعني أن تذهب إلى المكان الفعلي الذي يتحدث عنه الكتاب، وكلما اقتربت منه كان أفضل.

آن مهووسة هي وأهلها بالتصحيح الإملائي لكل ما يقع تحت أعينهم، بدءًا بلوحات الشوارع وقوائم الأكل في المطاعم، إلى الكتب التي يقرؤونها فتنغص علامات الترقيم الموضوعة في غير أماكنها عليهم عيشهم وليس قراءتهم فقط. وتحكي قصصًا عجيبة في هذا المجال، عثر أخوها على مئات الأخطاء في قاموس تشغيل كمبيوتر كان يتدرب عليه في العمل، فأرسل للشركة مقترحًا عليهم أن يوافيهم بالأخطاء مقابل نسخة أحدث من برامج الجهاز! وتجمع أمها من سنوات جميع الأخطاء الإملائية في إحدى المجلات التي تدمن قراءتها. أما أبوها الذي كان يعمل مدققًا لغويًّا بشكل رسمي، ترك العمل بسبب فقدان بصره، فتحوّل إلى تصحيح النطق للبرامج التلفزيونية التي يسمعها يوميًّا. “إن كنتم مبتلين بوسواس التصحيح القسري-تعرفون أنفسكم! تصحيح الخطأ بالنسبة إليكم عملية انعكاسيّة كالعطاس تمامًا، لا يمكن تجنّبها”!

علاقة الكاتب مع القلم كانت وطيدة حتى فرّق بينهما الكمبيوتر بمزاياه التي مع فوائدها إلا أن آثارها السلبية على الكتابة كبيرة وتحتاج إلى انتباه الكاتب حتى لا يقع فيها. كان لها قلم عزيز عليها جدًّا خصصته في بداية رحلتها معه لكتابة الشعر -فالنثر تدنيس له برأيها-، وبعد فقده بطريقة غامضة وحزنها عليه كتبت مقال “دمُ الأبدية”، ومع اعتيادها -أو اضطرارها- إلى الكتابة بالكمبيوتر تحكي بعض مزاياه كسهولة إعادة ترتيب الجمل، وتمييز الأخطاء الخفية في التركيب والتي كان جهد الكتابة اليدوي يحجب عنها. كقارئة تكتشف أحد عيوب الكتابة الإلكترونية، “الكتّاب الذين لم تعد تعيقهم الحاجة إلى تبديل شرائط تحبير الآلة الكاتبة أو ملء قلم الحبر أو شحذ ريشة الكتابة، أصبحوا ميّالين للإسهاب”.

لعلك لاحظت عزيزي القارئ أني قلت عن هذا الكتاب في مقدمة المقال أني التهمته، وهي الصفة الأقرب لما قمت به، وإن لم تكن بشكل حرفي كما فعل أحد أبناء أختي حين قرأت لهم قصة أطفال عنوانها “الولد العجيب آكل الكتب” فأصرّ على مخالفة نصيحة الكاتب وقضم زاوية الكتاب. ليس ابن أختي فقط من يلتهم الكتب، فابن آن كان يمضغ أي كتاب يُقدّم له وهو ابن ثمانية أشهر فقط!

علاقة الأكل والكتب متقاربة من أكثر من زاوية، وكما قال الناقد الإنجليزي هولبروك جاكسون: “الكتب طعام. المكتبات أصناف لحوم تُقدّم بوصفات عديدة… نأكلها كبقية أنواع الأطعمة بدافع الحب أو الحاجة، لكن غالبًا بسبب الحب”. من الكتب المفضلة لآن إضافة لكتب الاستكشافات القطبية كتب الأكل، و”إن كانت الكتب طعامًا، فالكتب التي تتناول موضوع الطعام تمثّل قمة النكهة الأدبية”. من الأحكام الملفتة التي استنتجتها من قراءاتها في هذا المجال أنّ “أفضل الكتابات عن الطعام لا تترافق مع التخمة الفاجرة، بل مع الجوع”، وتمثّل بعددٍ ممن كتب عن الطعام نتيجة لحياة الفقر التي عانوا منها.

في مقال ساخر جدًّا بعنوان “لا جديد تحت الشمس” تناولت قضية السرقات الأدبية ومعاييرها والمواقف الأخلاقية منها، والذي تقف منها موقف الرافضة لأنها تعلم “أن السرقة الأدبية مؤلمة”، وبسبب معاناة والدتها التي سرق أحد الكتّاب تقريراتها الصحفية ثم أهدى كتابَه لها بكل صفاقة، رغم محاولات كثير من الكتّاب التهوين منها وأنها مجرد اتفاقات ذهنية أو حقوقًا مشاعيّة لا تستحق أن تُعطى أكبر من حجمها.

“شيٌّ ببلاش ربحه بيّن”، مثل شعبي يقال بمعنى أن ما يأتيك بشكل مجاني لا خسارة فيه فلا ترفضه، وهو ما تمثَّلَهُ صديقي قبل أيام عندما أعجبه الكتاب الذي كان معي وقت لقائه فأخذه، رغم أنه لا تنطبق عليه معاييره للكتاب المفضّل واحتمالية شرائه له من المكتبة مستبعدة.

كانت آن لا تقاوم قراءة ما يأتيها من كتب مجانًا حتى لو كانت كاتالوجات توضع في صندوق بريدها أمام المنزل، فهوسها بالقراءة وأرقٌ عنيد دفعاها ذات مساء إلى قراءة كتيب تشغيل سيارة تويوتا للمرة الثالثة! وتحاول تبرير قراءة الكاتالوجات بذكر فوائد أخذتها منها، واضطرتها أسئلة الزوار عن ذلك إلى كتابة هذا المقال “بالطبع، سأقرأ الكاتالوج” لتقول لهم: “إنني أقوم ببحث”.

تقاسمت هي وأخوها كتب والديهما التي قاربت السبعة آلاف كتاب فصعّب عليهم عملية الانتقال من منزل إلى آخر، فقرروا التبرع ببعضها إلى أبنائهم، وهي الكتب التي نشأت بين أحضانها حتى اقتنعت أن “من أفضل الطرق لتعريف طفلةٍ بالكتب أن ندعها تصفّها بعضها فوق بعض، أو تعيد ترتيبها أو تقلبها رأسًا على عقب، وأن تترك بصماتها على كل جزءٍ منها”.

من أجمل المقالات في الكتاب “شركاء في العنف”، والذي تتكلم فيه عن القراءة الجهرية للآخرين، انطلاقًا من أنّ “كل أنواع القراءة هي أداء”، لكن “في القراءة الصامتة، الكاتب فقط هو من يقوم بالأداء، أما في القراءة لجمهور فالأداء جماعيّ، شريكٌ يقدم الكلمات والآخرُ الإيقاع”. ولأن “أكثر القراءات خصوصية على الإطلاق هي التي يقوم بها العشاق”، فإن “اختيار كتاب مناسب للقراءة في سرير الزوجيّة مهمة لا يجب الاستهانة بها”.

وبعد أن قصّت بعض تجاربها مع زوجها في القراءة لبعضهم، ختمت المقال بقولها: “الزواج مسارٌ طويل والقراءة واحدنا للآخر هي نوعٌ رومانسيّ من مشروبات الطاقة يُقدّم أحيانً لينعش المتسابقين المتعَبين”.

كُتُب الكتب من أحبّ الكتب للقراء، وتحدثت عن واحد منها لرئيس وزراء بريطانيا أربع مرات غلاديستون الذي عنونه بـ”عن الكتب واستضافتها”، مكوّن من تسعة وعشرين صفحة فقط، يُبيّن مدى شغف غلاديستون بالكتب واقتنائها وترتيبها حتى أنه لا يسمح بأي أحد بترتيبها، ويقول: “يجب أن توضع الكتب بالضرورة في خزائن، والخزائن يجب أن يستضيفها منزلٌ يُعتنى به. المكتبة يجب أن ينفض الغبار عنها، وأن ترتب وأن تُصنّف. يا له من مشهدٍ لعملٍ شاقّ، لكننه ممتع”.

وتقول آن فاديمان: “بدأت أستمتع بكوني حلقةً صغيرة في سلسلة طويلة تداولت الكتاب ذاته. الإصدارات الأولى العذراء التي يقدّرها هواة جمع الكتب النادرة-لا ملاحظات، ولا تواقيع، ولا أسماء مالكين مكتوبة عليها- لا تثير اهتمامي. أعتبر الهوامش مشاعًا أدبيًّا يوفّر مساحة للجميع، وكلما كنّا أكثر عددًا كان الجو أمتع”. وهذا ما يجعل زيارة المكتبات المستعملة خيارًا أول عند زيارة أي مدينة تذهب لها، وحكت بعضًا منها في “نثر مستعمل”.

ختمت الكتاب بقائمة مقترحة فيها أكثر من عشرين كتابًا عن الكتب والقراءة، لم يترجم منها على حدّ علمي إلا ثلاثة. ويمكن أن نُضيف كتابها لقائمتها ككتاب لذيذ ومحفّز على القراءة، وبترجمة متقنة من الدكتورة السورية رشا صادق.