| د. حسن السمان

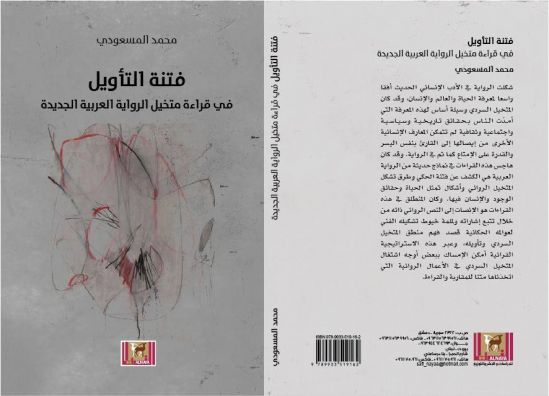

صدر للناقد والأديب الشاعر د. محمد المسعودي كتاب نقدي جديد بعنوان: “فتنة التأويل في قراءة متخيل الرواية العربية الجديدة”. وذلك عن دار «النايا» للدراسات والنشر والتوزيع السورية، الطبعة الأولى سنة 2014م. والكتاب يلخص مسارا نقديا حافلا بالبحث والعطاء، ويكشف النقاب عن معالم مشروع نقدي متميز للناقد محمد المسعودي الذي جعل من المتخيل السردي الروائي مركز اهتمامه وبؤرة اشتغاله، وموضوع فتنة قراءاته وتأويلاته؛ فمن خلال مقاربته لمجموعة من النصوص الروائية العربية الحديثة، استطاع محمد المسعودي تقديم تصور نقدي حديث للرواية العربية الجديدة، تصور يكشف عن وعي نقدي عميق سنحاول في هذه القراءة الكشف عن بعض معالمه وخصوصياته. ـ دلالات الإهـــداء لم ينتظر الناقد محمد المسعودي كثيرا ليستضيف المتلقي داخل عوالمه النقدية الجميلة الفاتنة، فبمجرد قراءة ما جاء في الإهداء، يشعر هذا المتلقي أنه أمام فضاءات روائية ونقدية جديدة تلزمه بطقوس خاصة لولوجها والاستمتاع بمفاتنها والتحليق في عوالم حقائقها المعرفية. ذلك لأن الرواية الحديثة في منظور الناقد المسعودي لم تَعُد مجرد موضوع من موضوعات المعرفة الإنسانية فقط، بل إنها أصبحت وسيلة من وسائل هذه المعرفة، ورافدا من روافدها الزاخرة التي تفتح للوعي الإنساني آفاقا جديدة تمكنه من إدراك أعمق بخصوصية جوهره وكنه عالمه. فالناقد محمد المسعودي عندما يقول في الإهداء:« إلى كل من تعد الرواية بوابته نحو معرفة العالم وحقيقة الإنسان أهدي هذه الإضاءات في الرواية العربية»، (ص.5) يكون قد حدد وظيفة جديدة للرواية الجديدة، وفتح بوابة خاصة لنوع جديد من النقد يُفترض فيه أن يكون قادرا على ولوج عوالم الوعي الروائي الجديد، وعلى استسبار عمق معارفه، واستشراف أبعاد حقائقه الخاصة من خلال إبداعه الخاص: الرواية. كما أنه قام بتعيين أحد شروط التلقي الضرورية لقراءة الكتاب، واختار، في الوقت عينه، الفئة المستهدفة من القراء؛ وهو الأمر الذي يمنح لهذا الإهداء، الذي صدّر به الناقد المسعودي هذا المؤلَّف، دلالات وأبعاد نقدية خاصة تشعر القارئ بأنه ملزم بطقوس خاصة قبل الشروع في قراءة الكتاب. وأول هذه الطقوس هي ضرورة الإيمان بأن الرواية العربية الجديدة ــ التي يريد الناقد المسعودي إدخالنا في فضاءاتها الفاتنة والكشف لنا عن سحر عوالمها المتخيلة ـــ هي رواية مختلفة، تتجاوز الفكرة القديمة التي ترى أن الرواية عموما هي مجرد معطى جاهز وجامد يمكن، وبكل بساطة، الاشتغال عليه نقديا بمجموعة من المناهج الجاهزة المستمدة من ميدان العلوم الإنسانية، أو يمكن الاكتفاء في مقاربتها بالمرجعيات المعرفية النقدية التقليدية. إن الإيمان بهذه الوظيفة المعرفية الجديدة للرواية الحديثة، إذن، شرط ضروري ليصبح إدراك الأبعاد النقدية المتضمنة في الكتاب أمرا ممكنا. بل وليصبح الاستمتاع بفتنة جمال متخيل النص الروائي الحديث إمكانية قابلة للتحقيق. إن الشيء المهم في هذا الإهداء، بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه، هو أنه جعلنا نشعر أننا أمام نمطين متناغمين من الوعي، وأقصد الوعي الروائي المبدع من حيث هو وسيلة لإنتاج المعرفة الروائية؛ ووعي نقد المؤوِّل الذي يسعى إلى مقاربة الوعي الروائي ومعارفه، والكشف عن طرق اشتغاله، وتعيين صورته وكيفية تجليه في النص الروائي الحديث. ونظرا لأهمية هذين الوعيين في القراءة والتأويل والفهم والتأليف الروائي إبداعا ونقدا، سنركز على الكشف عن مظاهر التناغم المفترض بينهما؛ التناغم الذي نعتقد أنه سيُظهر بعض خصائصهما الجوهرية، ذلك لأننا نفترض أنه لا يمكننا فهم الواحد منهما بمعزل عن الآخر. ـ إشارات التقديم قبل الشروع في البحث عن تجليات التناغم بين هذين النمطين من الوعي، كان لزاما علينا أن نشير إلى أن التقديم الذي خصه الناقد د. محمد أنقار للكتاب يعد مدخلا جيدا لقراءته؛ وذلك لما يحتويه من إشارات مُسَيِّجة لحدود سياقاته المعرفية والمفهومية والجمالية، ولما يتضمنه من تعيين لبعض معالم خطة تأليفه وخصوصية لغته النقدية؛ غير أن الذي يحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى ما نروم تسليط الضوء عليه في هذه القراءة، هو ما جاء فيه عن كيفية تشكل الوعي النقدي والجمالي عند الناقد محمد المسعودي. إن الإشارة التي أوردها د. أنقار في تقديمه لهذا الكتاب، عن كيفية تشكل الوعي النقدي والجمالي عند الناقد المسعودي، لا يمكن أن نعدها، في سياق ما نرومه، من قبيل الصدفة الطارئة، خاصة وأن صاحب هذا التقديم يعد واحدا من الروائيين المبدعين، والخبراء الكبار بالموضوعات النقدية التي عالجها د. المسعودي في مؤلفه هذا، بحيث يبقى إيراده لهذه الإشارة، وبهذه الكيفية، بالنسبة إلينا، راجع إلى وعيه بضرورة إعداد المتلقي للدخول إلى عوالم الكتاب، ولإدراكه العميق بأهمية التنبيه إلى خصوصية الوعي النقدي الجديد عند د. المسعودي، لأنه الوعي المسؤول عن عملية التأليف، وعن طبيعة المشروع النقدي الذي يتضمنه المؤلَّف. وكما يخبرنا د. أنقار، فإن هذا الوعي النقدي لا يتحقق وعيا لصاحبه، إلا بكبير عناء، وبمعاينة مباشرة ومستمرة للنصوص الروائية، ليصبح صاحب هذا الوعي، بعد تجربته والتحقق به وعيا جديدا قادرا على استشعار خصوصية جمالية النصوص الروائية الجديدة، والتعامل مع وعيها وطرق تصويره لعوالمها المتخيلة؛ ففي فضاء هذا الوعي النقدي، يقول الناقد محمد أنقار: «تنصهر كل أدوات التحليل فيما بينها لكي تفضي بالقارئ إلى مشارف الحقيقة الإنسانية الموؤَّلة، وتجعله يستشعر حقا فتنة الصور الروائية المعالجة». (ص. 14) فنحن، إذن، أمام وعي للوعي، أي أمام محاولات الوعي النقدي المؤوِّل لفهم منطق متخيل الوعي الروائي المؤوَّل. وإذا كان في هذا تأكيد على مشروعية ما نرومه من قراءتنا لهذا الكتاب، فإنه يبين مدى أهمية الكشف عن طبيعة العلاقة بين هذين الوعيين داخله؛ العلاقة التي نفترض أنها ستقربنا من بعض ملامح المشروع النقدي لصاحب هذا الكتاب. ـ أبعاد المقدمة إذا كان التقديم، كما أسلفنا، يعد مدخلا جيدا لقراءة هذا الكتاب، فإننا نرى أن المقدمة التي استهله بها صاحبه الناقد المسعودي تعد شرطا ضروريا لقراءته القراءات المناسبة، ومرجعية لا مندوحة عنها لإنتاج فهومٍ صحيحة ممكنة لما تضمنته فصوله من تأويلات نقدية؛ لأن هذه المقدمة تتضمن مجموعة من الإضاءات التي ستساعدنا على ترسيم بعض مظاهر تجلي العلاقة بين هذين الوعيين الروائيين: النقدي والإبداعي، كما أنها تشير إلى وجود تكامل وتناغم بينهما، وهو ما يعزز افتراضنا السابق ويشجعنا على التحقق من مدى صحته. إن هذه المقدمة عبارة عن لملمة ذكية وموحية لبعض ما جاء مبددا من قسمات خاصة بوجه المشروع النقدي الذي رسمته الأفكار والتأويلات التي جاءت في الكتاب. فجاءت هذه المقدمة دعوة للمشاركة في إعادة رسم صورة قريبة عن الوعي النقدي الذي سطرها؛ الوعي الذي يعترف بأنه يحيا وينمو في جسد الوعي الروائي الذي يشتغل به وعليه. إنها دعوة إلى كل من خصهم المسعودي بالإهداء، من قراء مهتمين، وروائيين مبدعين، ونقاد متخصصين. لذا، اخترنا في هذه القراءة التركيز على بعض ما جاء في مقدمة الكتاب من محددات معرفية ونقدية أساسية، نرى أن تسليط الضوء على بعض خصائصها سيكون مفيدا للقارئ. لقد تمكنت هذه المقدمة، وبكل بساطة ويسر، من وضع المتلقي أمام قضية “نقدية/ معرفية” عميقة ودقيقة، حدد بواسطتها الناقد أساس تصوره النقدي، وكشف من خلالها عن منطلقه في قراءاته لمتخيلات الروايات العربية الجديدة التي تضمنها كتابه. إنها القضية التي جعلها جوهر إهدائه، وجعلها منطلقا أساسا في مشروعه، وهي التي تتحدد في الوظيفة الجديدة للرواية الجديدة التي تجعلها مدخلا متميزا للمعرفة الإنسانية ورافدا من روافد مباحثها الكبرى؛ وهو ما أكد عليه الناقد في مستهل مقدمة الكتاب بقوله: «شكلت الرواية في الأدب الإنساني الحديث أفقا واسعا لمعرفة الحياة والعالم والإنسان». (ص. 15) غير أن الذي يمنح للرواية الحديثة هذا البعد المعرفي الإنساني، بالنسبة لمحمد المسعودي، هو متخيلها السردي. كونه الوسيلة التي تصبح بها هذه المعرفية الروائية أمرا ممكنا، وهو ما يبينه في قوله: «وقد كان المتخيل السردي وسيلة أساس لهذه المعرفة التي أمدت الناس بحقائق تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية لم تتمكن المعارف الأخرى من إيصالها إلى القارئ بنفس اليسر والقدرة على الإمتاع كما تم في الرواية». (ص. 15) إن المتخيل السردي، إذن، هو وسيلة الوعي الروائي في التعبير عن ذاته وعن معرفته، وهو أيضا وسيلة للوعي النقدي الذي يمكنه بواسطتها الكشف عن تجليات المعرفة الروائية، وعن خصوصية الوعي الذي أنتجها؛ ذلك لأن فرادة بصمة الوعي الروائي لا تنطبع إلا في متخيله السردي، ومن تم يصبح هذا المتخيل السردي مجالا للوعي النقدي يُمَكِّنه من التحري عن خصوصية هوية الوعي الروائي الذي بصم هذا المتخيل ببصمته الإبداعية الجمالية والفكرية الخاصة. الأمر الذي يجعل المتخيل السردي يمثل في مشروع الناقد المسعودي نقطة تقاطع مركزية بين الوعيين النقدي والروائي. لذا، يمكننا القول إن الناقد لا يتعامل مع هذا المتخيل الروائي على أنه مجرد آلية للتصوير الفني فحسب، أو أنه مجرد مكون كغيره من المكونات التي تدخل في عملية الإبداع الروائي فقط، بل إننا ندرك من خلال الأسلوب الموحي في الكتاب، والإشارات المتكررة فيه، أن هذا المتخيل السردي، في تصور الناقد، يتعدى هذه الوظائف كلها ليقوم بالتمثيل للبنية المنظمة للخطاب الروائي داخل العمل الروائي في شموليته. إنها البنية التي يشعرنا المسعودي، بإيماءاته الدالة، أنها تخضع في تشكُّلها لمنطق هذا الوعي الذي ينتج معرفة خاصة تُعَدّ الرواية الجديدة بوابتنا إليها؛ كما يمكننا عد عوالم الصور النثرية المتخيلة في البناء السردي الروائي عبارة عن فضاءات فاتنة متعددة ولامحدودة تتوارى خلف هذه البوابة التي لا يلجها إلا من يملك مفاتيح التأويل النقدي الجديد الذي يدعو الناقد إلى اعتماده في القراءة والتأويل. وعن منطق بنية المتخيل السردي يقول المسعودي: «وكان المنطلق في هذه القراءات هو الإنصات إلى النص الروائي ذاته من خلال تتبع إشاراته ولملمة خيوط تشكيله الفني لعوالمه الحكائية قصد فهم منطق المتخيل السردي وتأويله». (ص. 15) والمسؤول، في نظرنا، عن منطق المتخيل السردي وعن تأويله، هو الوعي الروائي، أما المسؤول عن محاولة فهم منطق هذا المتخيل السردي، فهو ما اصطلحنا عليه بالوعي النقدي. وهذا يعني أن الوعي النقدي مستمَد من التفاعل المباشر والمستمر مع الوعي الروائي المؤوّل. ونظرا لمركزية هذه الفكرة في الكتاب نجد صداها متكررا في أكثر من مكان فيه، ومثال على ذلك قول الكاتب: « أصبحت الرواية مجالا خصبا للبحث والدراسة في الأدب المعاصر باعتبارها خطابا معرفيا ثقافيا لا يقل أهمية عن أشكال المعرفة الإنسانية الأخرى، وخاصة في سياق العلوم الإنسانية. ونظرا لهذه الأهمية يمكن الانطلاق من المتن الروائي العربي لتحديد تشكلات الثقافي والأنثربولوجي في الرواية باعتبار هذه التشكلات تمثلا «واعيا» للذات وللآخر وللواقع تخييليا». (ص. 98) ـ المقدمة واستراتيجية القراءة إن مقدمة الكتاب تتضمن، في تصورنا، استراتيجية قرائية واضحة وواعية، لكن القارئ لن يضفر بها من حيث هي معطى نظري جاهز، وكأن المسعودي يطلب ضمنيا من المتلقي أن يكتشفها بنفسه عند قراءته للكتاب الذي لا يريده ـ كما أشار إلى ذلك د. محمد أنقار في تقديمه للكتاب ـ أن يكون فاصلا فصلا صارما وحادا بين الشكل والمضمون، ونحن نقول أنه لا يريده أن يكون، أيضا، عازلا عزلا قطعيا بين التنظير والتطبيق. ويمكن رد ذلك إلى أسباب منطقية سنحاول الكشف عن بعضها لاحقا. ـ الكتاب وإشكالية المنهج إذا كانت المعرفة والوعي الروائيان مختلفين عن غيرهما من المعارف وأنماط الوعي الأخرى، حسب ما نفهمه من هذا التصور النقدي/ المعرفي عند المسعودي، فإن المنطق يفيد بأن مقاربتهما بالمرجعيات النقدية التقليدية والمنهجيات التي تعتمد في مجالات العلوم الإنسانية لن تكون مناسبة، ليس من حيث هي مرجعية للوعي النقدي في عمليتي “القراءة/ الإنصات” والتأويل، فحسب، بل إنها لن تكون مناسبة من حيث هي مرجعية فنية للوعي الروائي ولمتخيله السردي في عمليتي “الإبداع/ التخييل” والكتابة، وهو الأمر الذي يمكننا أن نفهمه من قول الناقد: «ومما لا شك فيه أن الحديث عن المتخيل ومرجعياته في الرواية يقتضي الكشف عن صيغ تشكيل العوالم التخييلية سرديا وطرائق تمثل “المرجعيات” الفنية وتوظيفها بما يخدم دلالات النص وأبعاده الجمالية. ومن، ثم، فإن قراءة النص من منظور تشكيل المتخيل يقتضي الغوص في إبراز حدود المتخيل ورحابته التصويرية أثناء اشتغاله النصي. وبما أن الرواية التي نقاربها تنطلق من مرجعية تخييلية واضحة هي مرجعية “الواقعية”، فإن صورها الروائية وعوالمها التخييلية ترتبط بخصوصيات التيار الواقعي وسماته. ومن هنا نجد الرواية تعود بمرجعياتها إلى إرث “الواقعية النقدية” التي سادت الرواية العربية والمغربية لفترات طويلة (…) وتعود الآن بنوع من القوة مع محاولاتها الاستفادة من مذاهب فنية ووسائل تعبيرية جديدة». (ص. 174)؛ فالاستفادة من وسائل تعبيرية جديدة لن يجعل من الرواية رواية جديدة إذا كانت مرجعيتها في الإبداع تقليدية. وهذا ما يفيد أن المرجعية المعرفية الجديدة التي انطلق منها المسعودي في مقدمة كتابه ليست خاصة بالوعي النقدي فقط، بل هي، أيضا، مرجعية ضرورية للوعي الروائي المؤطر لعملية كتابة الرواية الحديثة. وإلا لن يقع التناسب والتناغم بين الوعيين النقدي المؤوِّل والروائي المؤوَّل، وعندها لن نحصل على التأويلات النقدية المناسبة. كل ما سبق يجعل من هذه المرجعية المعرفية التي استهل بها الناقد المسعودي مقدمة كتابه، قاسما مشتركا بين الوعيين النقدي والروائي معا. بناء عليه، لا يكفي أن توظف رواية ما تقنيات الرواية الحديثة لتكون حديثة بالفعل؛ إذ القضية هنا ليست قضية تقنيات إبداعية جديدة بقدر ما هي قضية فضاء معرفي نقدي وروائي جديد، فضاء يؤسس له وعي جديد بالوظيفة المعرفية والإنسانية التي يجب أن تقوم بها الرواية في الأدب الحديث؛ فالإبداع الروائي الحديث، في منظور هذا المشروع النقدي، يقوم على وعي خاص له القدرة على التشريح والاكتشاف والاستبصار والنقد والتأويل والفهم، وعلى إنتاج مجموعة من المعارف والحقائق التي لا يمكن للمرجعيات المعرفية والمنهجية النقدية السابقة أن تستشعرها وتتعامل معها، كما أن النصوص الروائية، التي لا تعتمد هذه المرجعية النقدية ووعيها الروائي، لا يمكنها أن تصنف في خانة النصوص الروائية الحديثة حتى وإن اعتمدت على تقنيات الإبداع الروائي الحديث؛ ذلك لأن الرواية الحديثة رؤية ووعي جديدين قبل أن تكون مجرد تقنية جديدة. القضية، إذن، هي قضية فضاء معرفي نقدي يمنح للمتخيل السردي داخله هذا البعد الجوهري الذي يجعل كل التقنيات والمكونات والألاعيب الإبداعية في الرواية الحديثة تدخل في بنائه، وفي تشكيل بنية صوره السردية وعوالمه المتخيلة؛ بحيث تصبح العملية الإبداعية بكل مقوماتها الفكرية والفنية خاضعة لخصوصية منطق الوعي الروائي وعوالمه المتخيلة. كما يصبح المتخيل السردي بالنسبة إلى هذا الوعي الوسيلة الكبرى التي يتحقق بها وعيا، وتتم له بها المعرفة، والتعبير عنها، بيسر وإبداع ممتعين؛ إذ لا يمكن الفصل بين هذا الوعي وبين متخيله. وبهذا، ندرك سبب عدم إمكانية الفصل بين الشكل والمضمون في هذا المشروع النقدي الذي يتضمنه كتاب: “فتنة التأويل”. وهو ما أشار إليه د. محمد أنقار، في تقديمه للكتاب بقوله: «التأويل عند المسعودي هو فعليا “فتنة جميلة” اعتبارا لتصوره الذي لا يفرق بين الشكل والمضمون». (ص. 13) استنادا إلى ما سبق، ندرك عمق الوعي النقدي التنظيري الكامن وراء اختيار د. المسعودي لمنطلقه النقدي المعرفي. ويتبين لنا سبب حرصه على تقديم هذا المنطلق في بداية مقدمة كتابه “فتنة التأويل”. لذا، وجب استحضار هذا المنطلق المعرفي النقدي مقدمةُ أولية لقراءة الكتاب قصد تحديد بعض أبعاده وغاياته. وإذا تبين لنا سبب عدم إمكانية الفصل بين الشكل والمضمون في الكتاب، يبقى أن نبين الأسباب التي يمكن أن تكون وراء عدم إمكانية الفصل بين النظري والتطبيقي في مشروع الناقد المسعودي. ولهذه الغاية نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية: لماذا ظل هذا الوعي النقدي التنظيري مستترا وراء الممارسة التطبيقية في قراءات المسعودي للنصوص الروائية التي اشتغل عليها في الكتاب؟ ولماذا قصد الناقد أن تظل استراتيجيته النقدية ثاوية في ثنايا الكتاب وغير معلنة؟ وبمعنى آخر، هل هناك من مبرر نقدي في مشروعه يخول له تضمين ما هو نظري في ما هو تطبيقي في مؤلفه:”فتنة التاويل”؟ إن إشارة الناقد د. محمد أنقار إلى العلاقة بين الشكل والمضمون في مشروع الناقد محمد المسعودي، تمهد لنا النظر في قضية أخرى لا تقل أهمية، ألا وهي طبيعة العلاقة بين النظري والتطبيقي في هذا المشروع. إن قراءتنا للكتاب تجعلنا نلاحظ فيه نوعا من التناغم الواعي بين النظرية والتطبيق؛ إذ يمكن القول إن الناقد المسعودي قد استطاع بلغته المتمكنة أن يخلق نوعا من التساند المقصود بين ما هو نظري وما هو تطبيقي في كتابه، مع ملاحظة أولية تفيد بأنه كان يميل في الظاهر إلى إخفاء ما هو نظري في ما هو تطبيقي في مؤلفه، لكن أسلوب الكتابة عنده جعل لغة التطبيق والتأويل في هذا الكتاب شفافة إلى درجة أصبح معها هذا النظري “المقصود” إخفاءه ظاهرا وقريبا من إدراك المتلقي الذي يسهل عليه التفطن لأبعاده وخصوصياته النقدية؛ وكأن صاحب الكتاب لا يريد أن يخفي تماما هذا المستوى النظري في مشروعه، حتى لا يعتقد المتلقي أنه غير موجود، كما أنه لا يريد أن يقدمه بطريقة مباشرة ومعزولة عن تطبيقاته؛ وهو الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن المسعودي يريد من قارئ كتابه أن يُعمل قدراته التأويلية ليتمكن من لملمة دلالات الإيماءات وأبعاد الإشارات النقدية التي تؤثث لغة الكتاب، ليتمكن من الدخول إلى مفاتن التأويل النقدي الموازية لفتنة عوالم المتخيل السردي الروائية؛ بحيث يشارك المتلقي الناقد متعة التأويل والقراءة، لتصبح قراءة نصوص النقد الجديد ممتعة ومفيدة، كما هي قراءة النصوص الروائية الجديدة. وانطلاقا من هذه المشاركة في متعة التأويل المفيد وفتنته، نسجل نقطة تقاطع وتناغم أخرى بين الوعيين النقدي والروائي في هذا المشروع. ـ مبررات منهجية ومن بين الأسباب التي تمنع الفصل المطلق بين النظري والتطبيقي، وبين المنهجي والموضوعي، في هذا المشروع النقدي، الحرص على ضرورة التوافق بين انفتاح الوعيين: النقدي والروائي، على آفاق فنية وجمالية متجددة ولامتناهية، وعلى أبعاد فكرية وفلسفية إنسانية مناسبة لتلك الآفاق اللامحدوة، وبين إمكانيات التأويل المتعددة، بل واللامحصورة، لمتخيل النصوص الروائية الحديثة؛ وهو الأمر الذي دفع الناقد إلى تقديم قراءات تأويلية نقدية متحررة من قيود المنهجيات النقدية الصارمة المستمدة، في الغالب، من مجالات العلوم الإنسانية التي تعدم بنمطيتها هويةَ النص الروائي الحديث، وتطمس بتنميطها المعتاد خصوصية الوعي الذي أنتجه. ولعل هذا ما يفسر، بالنسبة إلينا، هذه العلاقة التي تبدو غريبة بين عمق الرؤية النقدية، وبين تجلياتها المنهجية في الكتاب. إن الفصل بين المستوى التطبيقي والمستوى التنظيري، في هذا الكتاب قد يؤدي إلى تجميد النسق النظري، وإلى جعله أحادي البعد التأويلي، ما سيحجب غنى إمكانات النسق الروائي المرن والقابل لتأويلات متعددة، الأمر الذي سيفقده خصوصيته النقدية التي أرادها صاحبها أن تكون مرنة متحررة ومتفاعلة مع خصوصية الأنساق الروائية وحركية متخيلها السردي المفعم بالحياة. ذلك لأن وعي الناقد بأن خطية الكتابة والقراءة التنميطية للنسق النقدي النظري المفصول عن مرحلته التطبيقية قد تُفهم القارئ أن هذا النسق النظري النقدي الجديد يشبه الأنساق النقدية السابقة. وأن المرجعية المناسبة لقراءته وفهم طرق اشتغاله وتطبيقه هي ذاتها تلك التي توظف في قراءتها وفهمها. كل ما سبق يفسر سعي الناقد إلى أن تكون مقاربته النقدية مرنة ومتفاعلة حتى تصبح معها كل قراءة نقدية مناسبةٍ مطالبةً باستمداد واستلهام خصوصيتها المنهجية النقدية من خصوصية منطق النسق الروائي السردي المتخيل الذي تقاربه؛ أي أن يكون الوعي النقدي قادرا على التفاعل والتناغم مع الوعي الروائي الذي يريد مقاربته وتأويله؛ وهو ما يفسر، بالنسبة إلينا، اختلاف القراءات والتأويلات التي قارب بها الناقد المسعودي العوالم المتخيلة المختلفة في النصوص الروائية التي اشتغل عليها في كتابه؛ إذ تمثل طريقة تشكل المتخيل السردي في هذا النص أو ذاك، بصمة مميزة خاصة بهوية الوعي الروائي الذي شكل هذا المتخيل واختار مكونات بناء صور عوالمه السردية وكيفية اشتغاله بها وعليها. فالتركيز على موضوع من موضوعات تشكيل المتخيل السردي في رواية أو مجموعة من الروايات، أو الاهتمام بمحورية مكون من مكونات هذا التشكيل، أو الكشف عن خصوصية طرق توظيف بعض الأبعاد الثقافية، أو إحدى تقنيات الإبداع واللعب الروائي فيه، تصبح كلها مداخل نقدية ممكنة لتوجهات قرائية تصبح معها إمكانيات التأويل غير محدودة، خاصة إذا علمنا أن كل هذه الأمور متداخلة ومتشاكلة فيما بينها، بما لا يسمح بالتعامل معها بشكل منفصل تمام الانفصال؛ وهو الأمر الذي يمنح لكل نص روائي جديد بصمة مميزة لهويته الروائية، وما يجعل مناهج العلوم الإنسانية الجامدة والجاهزة التي اعتمدها النقد الروائي سابقا غير ملائمة للتعامل مع خصوصية الرواية الجديدة حاليا. ولكن الاعتماد على قدرة الناقد اللغوية في خلق نوع من التساند والتشاكل بين المستويين النظري والتطبيقي في مشروعه النقدي، والوعي بمخاطر الفصل بينهما فصلا تاما، ليس كافيا لتحقيق الغاية من هذا المشروع، ذلك لأن الأمر يحتاج إلى تخطيط واستراتيجية نقدية لتفادي الصعوبات والعوائق التي قد تحول دون إنتاج مقاربات مناسبة للرواية الجديدة وفق ما يتطلبه هذا المشروع النقدي الجديد. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة، بعد الذي قيل، هو هل اعتمد الناقد المسعودي في مشروعه النقدي على استراتيجية مناسبة تحقق له أهدافه منه؟ ـ استراتيجية الإنصات يقول د. المسعودي في مقدمة كتابه: «وكان المنطلق في هذه القراءات هو الإنصات إلى النص الروائي ذاته من خلال تتبع إشاراته ولملمة خيوط تشكيله الفني لعوالمه الحكائية قصد فهم منطق المتخيل السردي وتأويله، وعبر هذه الاستراتيجية القرائية أمكننا الإمساك ببعض أوجه المتخيل السردي في الأعمال الروائية التي اتخذناها متنا للمقاربة والقراءة». (ص. 15) إن تأمل العلاقة بين مفهومي “الإنصات” و”الاستراتيجية” في هذا النص يكشف عن مسار نقدي يمكن التأكيد على أن محمد المسعودي ينهج مراحله بوعي نقدي واضح. وبما أننا نسعى إلى الكشف عن خصوصية هذا الوعي النقدي برسم بعض ملامحه وتتبع مسار خطواته في هذا الكتاب، فإن العلاقة بين هذين المفهومين: “الإنصات” و”الاستراتيجية”، تمثل، بالنسبة إلينا، مدخلا رئيسا للوقوف على المحطات الكبرى التي تميز هذا المسار؛ بحيث يمكننا القول إن مفهوم “الإنصات”، في سياق ما تم ذكره، يمثل لأول وأخطر مرحلة في مشروع الناقد المسعودي، كونها المرحلة التي بدونها يصبح مشروعه هذا غير قابل للتطبيق، ويصبح الفصل الصارم، في هذا المشروع، بين النظرية والتطبيق أمرا واقعا على خلاف ما يرومه صاحبه منه. لذا، نرى أن الانطلاق من مفهوم “الإنصات” عند المسعودي سيكون مدخلا مناسبا للتعرف على مسار مشروعه، ووسيلة مناسبة لتقريبنا أكثر من إدراك أبعاده الاستراتيجية في هذا الكتاب. لقد تبين لنا سابقا أن الوعي الروائي، في مشروع الناقد، لا يجد صداه إلا في مستوى متخيله السردي وداخل منطق العوالم المتخيلة التي يشتغل بها وعليها. وهذا يعني أن الوعي النقدي لن يظفر بصورة عن هذا الوعي الروائي إلا عبر متخيله السردي. وأن هذا الوعي النقدي لن يستطيع التوصل إلى خصائص هذه الصورة إلا إذا استنسخ صورة عن بنية المتخيل السردي الروائي الذي قام بتصويرها وبصم خصائصه فيها وبها؛ إلا أن الاستنساخ المطلوب هنا، ليس استنساخا آليا جامدا يصف هذه الصورة من الخارج، وإنما المطلوب هو استنساخ خاص له القدرة على التفاعل والتناغم مع حركية وحيوية الصورة المستنسخة؛ وهو ما يفرض على الناقد وصف هذه الصورة من الداخل عن طريق الاستبطان الذي يفرض على الناقد توظيف ملكة من جنس الملكة التي تشكلت بها هذه الصورة المتخيلة. فإذا كان معلوما أن صورة الوعي الروائي تتشكل بمتخليه السردي، فإن الناقد في حاجة، في هذه الحالة، إلى توظيف ملكة التخييل لديه ليلج بها العوالم المتخيلة روائيا، وليتم له الكشف بواسطتها عن منطق الوعي الروائي الذي شكلها. وهذا الاستنتاج يجعلنا أمام مفهوم جديد يمكننا أن نصطلح عليه بـ”المتخيل النقدي” الموازي للمتخيل الروائي المذكور؛ بحيث يصبح هذا المفهوم الجديد، وأقصد “المتخيل النقدي”، محددا لتقاطع جديد بين الوعيين النقدي والروائي، وإلا كيف يمكن للناقد ولوج عوالم المتخيل السردي دون إعماله لملكة التخييل عنده؟! ففي سياق هذا التقاطع الجديد، يمكننا أن نكشف عن أهمية مفهوم “الإنصات” في مشروع الناقد محمد المسعودي. ـ مفهوم “الإنصات” والانفعال النقدي إن حصول “المتخيل النقدي” على صورة مستنسخة عن عوالم المتخيل السردي، ومن خلالها استرسام نسخة تقريبية عن بصمة منطق وعيه الروائي، أمر يتطلب من الناقد، كما أسلفنا، القدرة على استبطان هذه الصورة، وإعادة تشكيلها بمتخيله الخاص؛ غير أن مرحلتي الاستبطان وإعادة التشكيل هاتين، تُعدان مرحلتين متطورتين؛ بحيث لا يمكن التمكن من إنجازهما قبل إنجاز مرحلة سابقة عنهما؛ إذ يحتاج الناقد، بحكم الضرورة المنطقية، إلى آلية نقدية تمكن وعيه النقدي من التواصل مع الوعي الروائي، وتجعله قادرا على النفاذ إلى عوالم متخيله السردي، وعلى استبطانها وتأويلها ثم إعادة تصويرها: «استنساخها». آلية نقدية، أو قل وسيلة إجرائية ضرورية في مشروع الناقد المسعودي، إنها عملية الإنصات النقدي التي تمكن الناقد من تجاوز حدود قراءة النص الروائي المكتوب، لتجعله قادرا على التفاعل، بوعيه وذوقه النقديين الخاصين، مع عوالم متخيله السردي الذي يعج بالحركة ويضج بالأصوات ويعبق بالروائح وتتشاكل فيه معالم الأمكنة بملامح الشخصيات الواعية بخصوصية واقعها الحي؛ إن ما نقصده بـ”التفاعل بوعي وذوق نقديين” في هذا السياق التحليلي، هو ذاك التفاعل الحقيقي الذي يجمع بانسجام بين الانفعال والفاعلية من حيث إنهما فعلان متقابلان ومتكاملان لا يشتغل أحدهما إلا في علاقته بالآخر، ولا يفهم عمل الواحد منهما إلا في سياق هذه العلاقة نفسها. وتتجلى أهمية “الإنصات” عند المسعودي، في كونه يمثل للانفعال المرتبط بعملية الإنصات، المقابل للفاعلية المرتبطة بعملية التأويل. والعلاقة بين الإنصات الانفعالي وبين فاعلية التأويل، هي المؤسسة لعملية التفاعل النقدي المطلوب بين الوعيين النقدي والروائي في مشروع الناقد المسعودي؛ إذ بهذا الإنصات ينفعل الوعي النقدي بفاعلية الوعي الروائي، وبواسطته يتمكن المتخيل النقدي من استبطان مكونات وتقنيات وبنيات صورٍ سردية عن عوالم المتخيل الروائي؛ وهو الأمر الذي يُمَكِّنه من تأويلها تأويلات جديدة تعيد تشكيلَها تشكيلات نقدية تحافظ لها على هويتها الروائية. وكأن الناقد ينفخ في صور المتخيل الروائي شيئا من روحه ليبعث الحياة في روحها عبر أنفاس متخيله وذوقه وإحساسه ووعيه النقدي الخاص. وذلك للحفاظ على حيويتها وللكشف عن خصوصية هوية وفعالية الوعي والذوق اللذين قاما، معا وآنيا، بتصويرها. إن مفهوم الإنصات عند المسعودي، إذن، هو نوع من الانفعال النقدي الذي لا تُدرك وظيفته الإجرائية ولا أبعاده الاستراتيجية، إلا في سياق منطق هذه العلاقة التكاملية التي تم الكشف عنها. بناء عليه، يمكن القول إن عملية الإنصات هذه، ستكون وفق منطق هذا التحليل، هي أولى مراحل المسار النقدي في مشروع المسعودي. ـ التأويل والفاعلية النقدية تم التأكيد، في ما سبق، على أن عوالم المتخيل السردي عند المسعودي تتميز بكونها عوالم غير جامدة ولا جاهزة، و أنها عوالم تعج ـ داخل مشروعه ومتخيله النقديين،ـ بالحركة وتنبض بالحياة وتستنير بنوع خاص من الوعي. لذلك فإن رصد ملامح منطق صورها المتخيلة، داخل هذا المشروع، لن يكون عملية سهلة ولا نهائية، ولعل هذا ما يجعلها عوالم فاتنة، كونها غير ثابتة كالسراب، ولكن وراء كل سراب شيء من الحقيقة التي تنتظر من يطهرها من دنس الجمود بطقس القراءة النقدية المتفاعلة، القراءة المنصتة بانفعال والمؤولة بفاعلية وتفعيل. إن رصد هذه الصور لن يكون، إذن، إلا عن طريق المشاركة في إعادة تصويرها واسترسام فضاءاتها المنفتحة على اللامحدود، بحيث يستثمر الناقد ما ارتسم على صفحة وعيه النقدي من انطباعات وجدانية وآثار معرفية ـ بفعل الإنصات ـ، ليقوم بعد ذلك، عن طريق عملية التأويل وفاعليته النقدية الواعية، بمد الخطوط وتمييز ألوانها وتعزيز تلويناتها، ليس ذلك فقط ، من أجل إعادة رسم صور مستنسخة عن الصورة الأصل، ولكن، أيضا، لرسم صورة تقريبية متخيلة نقديا، عن ملامح وقسمات وجه الوعي الروائي «بورتري» الذي أبدع هذه الصورة الأصلية. «قراءة في لوحة الغلاف…». إن التأويل هو تفعيل لمجموعة من الملكات والقدرات والخبرات النقدية المعرفية والذوقية، من أجل مقاربة الفهم، تمهيدا للمقارنة وإصدار الحكم. غير أن التأويل في سياق هذا التحليل، يظل في حاجة إلى مرحلة مؤسسة تجعله ممكنا. وهذه المرحلة هي مرحلة الموضعة النقدية التي سنحاول الكشف عن أبعادها وخصوصيتها وأهميتها النقدية في مشروع الناقد محمد المسعودي. ـ مرحلة الموضعة لا تكمن أهمية المتخيل النقدي، في مشروع محمد المسعودي، في كونه مجرد وسيلة نقدية فحسب، بل إنها تتقوى وتتأكد عندما ندرك أن الناقد ـ وبعدما تكتمل صور العوالم الروائية في مخيلته، وبعدما يقوم بتلخيص معالمها ورسم صورة مصغرة عن فضاءاتها، «التلخيص»ـ يكون بالضرورة في حاجة إلى تحويل هذه الصور إلى “موضوع” لخبرته النقدية ولمرجعيتها المعرفية والذوقية الخاصة، وإلا فما الغاية من هذه الصور الروائية المتخيلة نقديا إذا توقف الناقد عند هذه المرحلة دون العمل على استثمارها والاشتغال عليها بما يتوافق وغاياته الكبرى من العملية النقدية كما يتصورها ويسعى إلى إنجازها عمليا في هذا المؤلف؟! إن تحويل هذه الصور إلى “موضوع”، في سياق كل ما سبقت الإشارة إليه من علاقات ومفاهيم ومراحل، يجعل هذا “الموضوع ” يتشَّرب الكثير من الدلالات والخصائص والأبعاد النقدية والفنية من الوعي النقدي الخاص بالناقد؛ وهو الأمر الذي يجعل هذا الموضوع النقدي موضوعا متفاعلا مع ذات ووعي وذوق الناقد. وبهذا تكون عملية الموضعة، في سياق هذه المقاربة، مختلفة، وتنتج “موضوعا” نقديا مختلفا عن الموضوعات النقدية التي تعتمد في مقارباتها على الفصل الصارم بين الموضوع والمنهج وبين النظرية والتطبيق، وبين الذات والموضوع النقديين وعيا وذوقا. إن اختلاف هذا “الموضوع/ الذات” يعود إلى أن الوعي النقدي الذي موضعه هو الذي قام بتشكيله. فخبرة هذا الوعي بمرجعيتها النقدية الذوقية والمعرفية، هي التي كانت كامنة وراء المراحل السابقة المشكلة لهذا الموضوع ذاته، وهي المسيجة لحدوده، والكاشفة عن خصوصياته. فهذه الخبرة النقدية هي من كان وراء مرحلة الإنصات والاستبطان والتأويل والفهم وإعادة التصوير النقدي؛ وهي المسؤولة الآن عن مرحلة الموضعة من حيث هي مرحلة متطورة في هذا المشروع؛ إذ إنها تسمح للناقد بالانفصال عن عوالم متخيله النقدي وبالعودة منها، ليصطنع لنفسه ولمتخيله مسافة نقدية ضرورية تفصل بينه وبين موضوعية المتخيل الروائي الذي يشتغل عليه. وبالإضافة إلى ذلك، نراها تمكن الناقد من اصطناع مسافة أخرى بين وعيه النقدي من حيث هو فعالية كامنة وراء توظيف آليات استكشاف العوالم الروائية المتخيلة من أجل رصد بعض خصائصها ورسم حدودها، وبين وعيه النقدي من حيث هو نشاط تحليلي قادر على استثمار ما تحقق له عبر المراحل السابقة عبر المقارنة والنقد والتقييم. والذي تجدر الإشارة إليه هو أن هاتين المسافتين ضروريتان، للوعي النقدي عند الناقد المسعودي، لأنهما يمنحان له إمكانية الاشتغال على متخيله النقدي في علاقته بالمتخيل الروائي، بواسطة مجموعة من المصطلحات والمفاهيم النقدية التي تمكنه من مقاربة هذين المتخيلين: النقدي والروائي، بكيفية واعية و”موضوعية”؛ بحيث يصبح المتخيل النقدي، ترجمانا للمتخيل الروائي لدى “الوعي النقدي” في المرحلة التي يتحول فيها هذا الوعي من كونه مجرد انفعال واع بالمتخيل الروائي إلى كونه فاعلية نقدية ونشاط تحليلي لهما القدرة على تحديد القضايا والإشكالات التي تضمنتها هذه الرواية، أو تلك. بناء عليه، تصبح عملية تحديد القضايا عاملا فاعلا في التأسيس لمرحلة الموضعة، ومرتبطا بها ارتباطا تفاعليا داخل هذا المشروع النقدي، وعبر مساره الخاص. لذا، نعتقد أن الإشكالات التي كان الناقد المسعودي يصوغها في كتابه على شكل أسئلة وقضايا نقدية، كانت تصاغ بعد مرحلة الإنصات. أما تقديمه لهذه الأسئلة، في فصول الكتاب، على مرحلة تلخيصه للنصوص الروائية التي اشتغل عليها، فكان لغاية تجعل المتلقي يقرأ هذا الملخص، أو ذاك، بناء على مرجعية هذه القضايا ذاتها. وقد يُفسر هذا، أيضا، برغبة من الناقد محمد المسعودي في أن يشرك القارئ في التعرف على بعض ملامح المتخيل السردي في هذه الروايات انطلاقا من منظوره النقدي الخاص، ومن خصوصية طريقة موضعته لصور متخيلها السردي. والملاحظ هو أن مقاربة هذه القضايا النقدية لا تُقدم جاهزة ودفعة واحدة في الكتاب، بل إن معالجتها تتطور باستمرار في رحم فصوله وعبر رواياته المتعددة والمتنوعة التي تجعلها فعالية المقارنة النقدية منسجمة متشاكلة، وهو الأمر الذي يُشعر القارئ بأن الناقد محمد المسعودي يشير إليه، إلى وجود بنية تحكم المتخيل السردي الروائي، بنية تشي، هي الأخرى، بوجود منطق يستند إليه الوعي الروائي في اشتغاله على المتخيل السردي والمتخيل السردي، في الوقت ذاته. إن القضايا والإشكالات التي عالجها الوعي الروائي بمتخيله السردي، وقام الوعي النقدي بتقديم صورة عنها، تكشف عن خصوصية معالجة هذا الوعي الروائي لواقعه المتخيل. كما أنها تبرز، وفي الوقت عينه، تصور الناقد لهذه القضايا من منظور وعيه النقدي الخاص؛ وبهذا الاعتبار، يكون الوعي النقدي وعيا بخصوصية الوعي الروائي وبتمثلاته المعرفية، وبكيفية معالجته الروائية لقضايا بعينها. وذلك بواسطة النظر في كيفية تشكيل الوعي الروائي لموضوعاته، وفي طريقة اشتغال متخيله على بعض التقنيات السردية والوسائل التخييلية. وفي سياق هذه التفاعلات الكثيرة يمكننا إدراك أبعاد بعض إشارات الناقد المسعودي التي نذكر منها قوله: «مما لاشك فيه أن المبدع يشكل عوالمه التخييلية انطلاقا من رؤاه الذاتية ومن تمثلاته الذهنية وتفاعلاته وانفعالاته مع المكان والزمان والوقائع والشخصيات، ومن ثم، فإن الحديث عن المكان في الرواية هو في الجوهر حديث عن الإنسان، حديث عن مكان متخيل يتشخص عبر القوى الفاعلة المنفعلة والمتفاعلة في المكان وبالمكان كما يبدعها الكاتب ويشكل أبعادها التخييلية. ومن هنا، فإن الكتابة الروائية تقتنص هذه التقاطعات والتشابكات بطرقها وصيغها الخاصة قصد تقديم تمثلها للواقع وتشكيله تخييليا». (ص. 50) ويقول في مكان آخر: «وتكشف الأعمال الثلاثة التي قاربناها في هذه القراءة عن تطور وعي المبدعة العربية بما يحيط بها وتفاعلها مع الحياة من حولها بما يجعل إبداعها يتميز بالقدرة على رصد تحولات المجتمع والعالم». (ص. 47) ـ الوعي بالوعي في الكتابة الروائية والميتامتخيل النقدي إن اعتماد الوعي الروائي في بناء متخيله السردي على أنماط أخرى من المتخيلات السردية التي تنتجها أنواع مختلفة من الوعي الإنساني، تبرز مدى قدرته على استيعاب الكنه الإنساني في تجلياته المتنوعة عبر خصوصيات الأفراد والمجتمعات والشعوب… ؛ إن قدرة الوعي الروائي على استكناه مجمل المتخيلات السردية الإنسانية هي، في حقيقة الأمر، قدرة على استيعاب الوعي الإنساني من خلال أنماطه المختلفة ومتخيلاتها السردية المتنوعة التي تمثل لكل نمط من هذه الأنماط المتعددة من الوعي، كالوعي الصوفي والأنثروبولوجي والسوسيولوجي والسيكولوجي والجمالي والتاريخي…والروائي، وهو الأمر الذي رصده الناقد المسعودي وعبر عنه بقوله: «انطلق الاشتغال الفانتاستيكي- كما رأينا من خلال الأحداث التي لخصناها- أساسا من نص متخيل ليبني متخيله المضاعَف عبر آلية التحوير وطاقة الخيال الخلاقة». (ص. 92) إننا، إذن، أمام خاصية أخرى من خصائص الوعي الروائي التي تتمثل في قدرته على موضعة متخيلات سردية لأنماط مختلفة من الوعي الإنساني، ثم تحويلها إلى مكونات تخييلية تدخل في تشكيل متخيله الخاص، بحيث يجد الناقد نفسه أمام طبقات من الوعي الإنساني تتشاكل فيما بينها لبناء وإغناء الوعي الروائي الذي استوعبها ووظف مداركها في تطوير إدراكه، كما اعتمد صورها لتكثيف صوره ومنحها أبعادا إنسانية غير محدودة. ولكن الذي نرى أنه أكثر أهمية هو قدرة الوعي الروائي على موضعة وعي روائي آخر، والعمل على توظيفه للكشف عن إمكاناته اللامحدودة، بحيث تتحول مكونات المتخيل السردي الروائي المموضع إلى مكونات مشتركة بين المتخيل السردي المموضع، وبين المتخيل السردي المبدع. لتصبح هذه المكونات والتقنيات عبارة عن عناصر لغة روائية إبداعية مشتركة، يتم بها الإبداع الروائي على إبداع روائي آخر وبواسطته. وإنتاج تخييل سردي روائي على تخييل سردي آخر، ومن خلاله. وهكذا نكون أمام ما يشبه الميتا متخيل الروائي الذي يتأسس على وعي روائي بذاته، وبطرق اشتغاله، ساعيا إلى تطوير طرق تأويله وتعبيره، والعمل على إغناء عملية تلقيه وتأويله؛ وهو ما يمكن أن نستشفه من قول الناقد المسعودي: «ولعل هذه اللعبة الروائية تذكرنا بألاعيب الروائي الأمريكي”جون بارث” الذي اتخذ من هذه التقنيات السردية وسيلة لتجديد صيغ الكتابة الروائية ليس بغاية التجديد والتجريب، فحسب، وإنما ليجسد معاناة الكتابة ذاتها والتفكير فيها عبر المتخيل، وتحفيز المتلقي على مزيد من توظيف قدراته التخييلية والتأويلية». (ص. 125/ 126) ومن هنا، يمكننا القول إن الوعي النقدي والوعي الروائي الجديدين يتبادلان الأدوار، وهو ما يفسر كثرة التقاطعات التي لاحظناها بينهما. لكن، لابد أن تُحَدَّ الحدود. فالروائي إذا تخطى الحدود وأوغل في استحضار الناقد الكامن فيه، ضيع خصوصيته وضيع الرواية. والأمر ذاته يقال عن الناقد، ومن هنا نعرف أهمية المسافة النقدية التي جعلها الناقد المسعودي بينه وبين مرحلة الانفعال النقدي الواعي ومرحلة الفاعلية، بحيث كانت عملية الموضعة أساس الفصل بين الناقد الفاعل والناقد المنصت المنفعل. وعن هذا التداخل يقول: «وبهذا الانفتاح على المشاهد البصرية في تشكيلاتها الوصفية التي تنحو نحو شعرية اللغة ورمزيتها يتيح السارد للمتلقي تشغيل طاقته التأويلية وقدرته التخييلية الانعتاق من قتامة اليومي الذي تعرضه الرواية. غير أن هذه اللمحة سرعان ما تتوارى أمام لغة الرواية الرصينة الدقيقة بحيث نشعر أننا أمام روائي ناقد تمرس بالمناهج السردية وخبر نظرياتها فألقت بثقلها على لغته وأسلوبه وصياغته. (…) لماذا الاستناد إلى هذه المرجعية وقد عرفت الرواية العربية والمغاربية والمغربية ذاتها تحولات نحو آفاق جديدة في الكتابة تستثمر مرجعيات أخرى قوامها: التاريخ والرموز والأساطير واللعب الفني المتقن بالمتخيل وعوالمه خاصة بعد الانفتاح على التقنية الحديثة في الفنون البصرية وفي السينما والإنترنت؟». (ص.177/178) إن موضعة الوعي الروائي لمتخيل وعي روائي آخر يبدع عبره روائيا، تشبه إلى حد كبير موضعة الوعي النقدي للمتخيل الروائي الذي يشتغل عليه نقديا. «وبهذه الشاكلة يشتغل الفانتاستيك في الرواية ليبين في سياق متواتر ممتد صعوبة تحقيق العدل والالتزام بالقيم الإنسانية في العالم. وهو الإشكال الأساس الذي اتخذته الرواية بؤرة اشتغالها ومنطلق كشفها لحقيقة الإنسان ولمنطق السلطة ولواقع الحكام والمحكومين، في كل زمان ومكان». (ص. 92 /93). «جوهر الإنسان كان من صلب اشتغال الفانتاستيك من حيث هو أداة وبناء ورؤية تخييلية تكشف هذا الجوهر». (ص.94) وهو ما يجعلنا أمام تقاطع آخر بين الوعيين النقدي والروائي. وبما أننا افترضنا أن المتخيل النقدي هو ترجمان دقيق للمتخيل الروائي، وأن الوعي النقدي لا يمكنه التعرف على الوعي الروائي ومتخليه السردي إلا عبر لغة هذا الترجمان، فإنه يمكننا القول إن الوعي النقدي في مستوى من مستويات اشتغاله يكون مشتغلا على ذاته التي قام بموضعها بعدما جعلها تتشاكل في المرحلة النقدية الانفعالية مع المتخيل الروائي. وذلك بالاعتماد على لغة نقدية اشتقت من لغة التخييل السردي الروائي؛ وهو الأمر الذي يجعلنا أمام نوع من “الميتا- متخيل النقدي” له القدرة على الوصف والتأويل والتحليل والمقارنة والتقويم. ـ خاتمة: تأسيسا على سبق يمكن الخلوص إلى أن كتاب “فتنة التأويل” للناقد المسعودي يصنع فتنته التأويلية الخاصة، استنادا إلى تشاكل وعيين روائي ونقدي متداخلين متمازجين في العملية القرائية، وانطلاقا من مفاهيم جديدة للقراءة والتحليل والتأويل تتماشى مع ما تفترضه تحولات الرواية الحديثة، ومع ما يفترضه تحول النقد الأدبي الجديد ذاته. ولذلك كان كتابا طريفا في بابه ممتعا في مقارباته، ويمكن أن يكون مفيدا لقرائه الذين يتخذون الرواية بابا نحو معرفة ذواتهم ومعرفة العالم، كما يؤكد الأديب الناقد محمد المسعودي في إهدائه. |