عربة كاديلاك تقطع شارع محمد علي في اتجاه ميدان العتبة وتدور حول مبني الأوبرا الخديوية ، ثم تنساب وسط شارع عدلي إلي وسط البلد ، يخف صوت عبد الوهاب مع نزول اسم اسمهان ببنط عريض يليق ببطلة لفيلم رومانسي ، ثم اسم المخرج ، واسم شركة مصر للإنتاج الفني حيث يظهر بروفيل طلعت حرب كشعار للشركة الوطنية في تكوين بيضاوي.

بورتريه سعاد حسني في إطار حزين في زاويته شريط أسود ، ثم : قطع.

(كارت علي الشاشة)

بعد نزول التترات بكل الأسماء التي اشتركت في هذا الفيلم المصري الطويل ، حيث يمكن للكاميرا أن تتوقف عند بعضها لفترة، وتركض عند بعضها الآخر حيث لا يمكن للمشاهد قليل النظر أن يلمحها ، وحيث ، ثالثا ، يمكن أن تمر مرورا هادئا أمام المجموعة الثالثة ، وختاما بعشرات الأسماء المرصوصة في طوابير طويلة من مجاميع الكومبارس الذين مر الواحد منهم عادة من جانب الشارع إلي الجانب الآخر ، لا لشيء، إلا ليحس المشاهد أن ما يجري في المشهد ، إنما يجري في الواقع ، ولم يكن مقصودا به أبدا أكثر من ملء الشاشة بكائنات حية ، من هنا وهناك .

ولنلاحظ هنا أسماء عدة نلمحها من فرط التكرار : عبد الرحمن الخميسي ، صلاح جاهين ، أحمد بدرخان وعلي بدرخان ، صلاح عبد الصبور وعبد الحليم حافظ ، مفيد فوزي ومنير مطاوع ، كامل الشناوي ومحمد محمود شعبان ، أحمد خيرت ونجاة الصغيرة ويمكن للمخرج أن يضيف الكثير أيضا.

.. وبعد نزول التترات يمكن للفيلم أن يبدأ.

(المشهد الأول :خارجي . نهار)

لقطات بانورامية للقاهرة في نهاية الستينات . ثم لقطة من بعيد . الكاميرا تستقر عند مدخل إحدي الحارات المتفرعة من شارع عبد العزيز حيث منزل بسيط مكون من أربعة طوابق يقع علي ناصية الحارة وشارع عبد العزيز من ناحية ميدان العتبة حيث يمكن للكاميرا أن تستعرض البلكونة من أعلي لنلاحظ لافتة كتب عليها بخط النسخ المعتبر ” محمد حسني البابا . خطاط “.

لكن الكاميرا تعود لتلتقط شابين في العشرينيات من العمر أحدهما طالب في كلية الفنون التطبيقية (قسم التصوير الميكانيكي و الطباعة ) والثاني طالب بمعهد القاهرة الديني الأزهري وهما خارجان من غرفة علي سطح منزل من منازل حي المنيرة (المنزل رقم 14 . شارع عبد الرحيم البيساني ) المتفرع من شارع المنيرة ، والمؤدي إلي شارع القصر العيني حيث سيجد الخارج من هذه الناحية في مواجهته مبني دار الحكمة (مقر نقابة الأطباء) وإذا افترضنا أن بإمكان الكاميرا أن تلحق من أعلي فسنري الشابين وهما يهبطان السلم إلي شارع البيساني ليصلا إلي شارع القصر العيني ليقفا علي محطة التروللي باص ( الذي انتهي عهده الآن ) المواجهة للمنزل الذي كان يعيش فيه ( في ذلك الوقت ) كل من الناقد لويس عوض والفنان الرسام رمسيس يونان والمصور الفوتوغرافي الفنان محمد صبري الذي كان قد تزوج لفترة من حياته الممثلة الكبيرة نادية لطفي ، لكن المهم ( وهو ما داخل الفيلم ) أن الشاب أحمد الدجوي ( طالب الفنون التطبيقية , والخطاط المتمرن ) وصديقه الطالب الأزهري ” ع . ج ” والذي أصبح فيما بعد كاتبا , قد قفزا إلي التروللي باص المتجه إلي ميدان العتبة , ليهبطا بعد دقائق علي ناصية شارع عبد العزيز علي بعد خطوات من منزل حسني الخطاط.

لكن الكاميرا ستتوقف علي وجه طالب الفنون التطبيقية وهو يحكي لطالب الأزهر طوال الطريق . كان يصف طوال الوقت ، بإعجاب يصل إلي حل التقديس ، ذلك الشخص ( العبقري . المجنون ) الذي يمكنه أن يمسك بالقلم البسط ويخط به علي الورق المقوي آية من القرآن الكريم علي هيئة دائرة كاملة دون أن يستعين لا بالبرجل ولا بالمسطرة ، ودون أن يخط أي خطوط تحدد الزوايا ، ثم أنه يمكنك أن تمسك بالبرجل لتجد الآية قد رسمت بدقة في دائرة كاملة كالقمر في ليلة تمامه ، عندئذ تجد قلبك وقد انشرح يكاد يصفق من قدرة وعبقرية هذا الفنان .

(المشهد الثاني:داخلي / مساء)

يمكن للكاميرا الآن تعود لتلاحق الشابين وهما يدخلان الشقة دون خبط أو استئذان لأن صاحبها اعتاد ان يترك الباب دون قفل أو ترباس ، فالرجل يعيش في أمان مع العالم حتي لو كان قد تعرض لحوادث سرقة سابقة من نشال عابر ، فلم يكن عم حسني يهتم بمثل هذه الحوادث التافهة ، لأنه أصلا لم يكن هنا علي الأرض ، بل كان دائما محلقا في السماء ، مع خيالاته وهلاوسه وأحلامه الطائرة ، كان محلقا مع نفسه هناك في الأعالي .

كان عم حسني الآن جالسا في الشرفة المطلة علي الشارع ، حيث يمكنك أيضا أن تري ميدان العتبة . ما أن رأي الدجوي وصاحبه حتي ابتسم , فلشد ما كان عم حسني يحب تلامذته ، خاصة أولئك الذين يري فيهم موهبة بفن الخط ، خاصة أنه كان يري الزمن القادم و اللآلة تقبل بسرعة لتعتدي علي عمل يد الإنسان ، تقضي علي الفن الجميل ، لذا أشار إليهما بأن يجلسا بجواره ، وراح يحكي ويحكي ، وبريق عينيه يرسل لمعة لا يمكنك أن تلمحها سوي في حدقتي فنان أو مجنون . وما هو بحاك إلا وقد عرج من هذه الزاوية أو تلك علي حكايته مع الخط ، موضوعه الأثير ، لكنه لم يكن يفوت فرصة إلا شوح فيها غاضبا علي أبنائه وبناته السبع عشرة ،وإن كنت تحس بلهجة الفخر وهو يذكر ابنتيه : نجاة الصغيرة ، وسعاد حسني اللتين كانتا ، الآن نجمتين محلقتن في سماء الفن.

كان رجلا عجوزا ووحيدا يغرق أحيانا في موجات غضب لا تحتمل ، لكنه كان ودودا وانسانيا أغلب الوقت إلي حد أنه في إحدي المرات اشتري كل بضاعة بائعة عجوز من الخضروات لأنه أشفق عليها من اللف والدوران في الشوارع وأسرف في عطائه ، لا لشيء، إلا لأنه أراد لها أن تعود إلي بيتها وأولادها سعيدة ومعها كثير من المال.

(كارت)

أصبح بإمكان الكاميرا الآن أن تلتقط الطالب الأزهري ، الذي أصبح فيما بعد كاتبا ، وهو يتردد علي الفنان العجوز ، وفي كل مرة كان يلتقط من حكايا الفنان العجوز ما يمكن أن يصور الوضع ، لكنه ، حتي ولو كان هذا الفيلم يريد أن يحكي طرفا من الحكاية ، فإنه لا يمكننا إلا أن ندع الكاميرا تتحرك في السياق ، فليس هناك فنان ، كما ليس هناك نجم يمكن أن يخرج لوحده بمعزل عن السياق العام .

(المشهد الثالث :مناظر مختلفة)

القاهرة في نهاية الأربعينيات . الناس في حالة ذهول مما جري في حرب فلسطين . رائحة الخيانة تفوح وتختلط برائحة الغدر ، وعلي المستوي الشخصي ، وعلي الرغم من أن فناننا الخطاط لم يكن غارقا في الحياة العامة ، إلا أن ما كان يعيشه ، قد أثر بشكل ما في حياته ، لم يكن إنسانا راضيا ، بل كان القلق ينهشه ، ومن زيجة إلي أخري وجد نفسه وفي رقبته سبعة عشر ابنا وبنتا ، وكلما نهشه القلق ، تمادي في غيه ، وغرق في كأسه ، حتي وجد نفسه في حالة هرب دائمة . وإنه وإن لم يكن لدينا من يساعدنا علي تقصي الحقائق ومعرفة التفاصيل الدقيقة إلا أنه من الممكن للكاميرا أن تتبع خطوات الأخت الكبري ( نجاة ) شقيقتها من الأب وهي تخطو خطوات واثقة في ممرات الإذاعة، حيث أضحت صوتا مسموعا بدأ يستقطب المعجبين ، ومن يعرف، ربما كان هذا أهم خيط يقودنا إلي خطوات الأخت الصغيرة وهي تشارك في برنامج” بابا شارو ” بصوت أضحي تمييزه ممكنا وهو يصدح بأغنية أضحت مميزة ( أنا سعاد أخت القمر ، بين العباد حسني اشتهر ) ، ومن يعرف ربما كان وجودها في ممرات الإذاعة هو الذي قادها للقاء الحاسم بعبد الرحمن الخميسي الذي أخذها من يدها وبدأ معها من نقطة الصفر.

للظروف العائلية التي رسمتها الكاميرا سابقا، لم تتلق البنت ، ضحية التفكك الأسري تعليما يذكر ، لكن رجلا مثل عبد الرحمن الخميسي كان يقوم بدور العراب ، ملتقط المواهب من الشوارع الخلفية ،لم يكن يفوت فرصة التقاط موهبة مثل سعاد ، وهكذا ، تعهدها بالدرس والتدريب ، ومن الممكن للكاميرا أن تتوقف هنا عند محاولة الخميسي أن تقوم الممثلة الشابة بالتعامل مع نص عالمي فاختار لها دور “أوفيليا ” في مسرحية “شكسبير”، لكنها لم تستطع الاستمرار في هذا الجو الشكسبيري الغريب ، فما كان منه إلا أن يواصل معها الطريق في اتجاه آخر ، فأخذها إلي استوديو الإذاعة لتري وتسمع وتتعلم من ممثلة تحسن الأداء كما نطق الحروف ، تجلس بالساعات وهي تراقب كريمة مختار وهي تؤدي دور نعيمة في المسلسل الإذاعي الناجح ” حسن ونعيمة ” والذي كان يخطط لتحويله إلي فيلم تقوم سعاد ببطولته . حتي استطاعت الوقوف في دورالبطولة المطلقة وهي في ريعان الشباب في فيلم كان يغازل ما يجري في البلد ، حيث الحدث الرئيسي يكاد يحمل وجهة نظر الوضع القائم في هذه الأيام :

نعم .

كان الضباط الأحرار قد قاموا بالثورة ، وبدأت روح جديدة تسري في عروق البلد.

كان أبناء الطبقات الدنيا قد تمكنوا من الإحساس بأنهم من الممكن أن يكونوا مواطنين ، وأن فتاة جاءت من الشوارع الخلفية يمكن أن تكون نجمة بين يوم وليلة ، خاصة أن العمل الذي سيقدمها سيحكي حكاية تغازل الوضع ومشاعر الناس.. الجماهيرالخارجة من القمقم علي استعداد لتصديق الحلم بالصعود خاصة لو تحقق في فيلم خيالي ، كتبه رجل كان حلم الثورة شغله الشاغل ، وأنتجه محمد عبد الوهاب وهو الخبير بالصيغة الناجحة التي يمكن أن تقبل عليها الجماهير :

.. ابنة ملاك الأرض الريفي تقع في غرام مطرب طموح يريد الوصول لا عن طريق الثروة بل عن طريق الفن الذي يعتبره قيمة اجتماعية أيضا يبرر له الصعود إلي الطبقة الأعلي فيغني للفتاة البريئة، فتقع في غرامه ، لكن الأب ، حامل التقاليد القديمة ، يرفض ، لكن إرادة الحب تنتصر ، وينتهي الفيلم بزواج حسن من نعيمة ، وهكذا تذوب الطبقات، وينتهي الفيلم نهاية سعيدة وتصفق الجماهير علي دور السينما وتتحول سعاد إلي نجمة متألقة بين يوم وليلة تتحدث عنها الملايين .

(كارت)

ولأن الحياة العامة كانت في حالة مد ، ولأن الضباط الأحرار كانوا يدفعون كل أصحاب المواهب الذين يعبرون عن مشروعهم الذي كان يعاني من افتقاده لخطة منظمة في جانب، وحصاره من أعداء ( أو معارضين ) له في الداخل والخارج ، فإن كل من كان يمد يده بالمساعدة ، بوعي أو من دونه ، كانت كل الأبواب تفتح له علي مصاريعها .

ربما كانت سعاد حسني من أولئك الذين لا يتمتعون بوعي واضح في كل الأمور ، لكن حسها المرهف ، وتورطها الذي سيقت إليه بهذه النجومية الجارفة التي وجدت نفسها غارقة في تبعاتها جعلها جزءا من آلية ملتبسة تقودها روح برجوازية صغيرة ،تشارك مرة فيما يمكن اعتباره فنا جادا أقرب للكمال ، ومرة أخري في أعمال ليست أكثر من تسال تغازل رواد الصالات المظلمة بالأحلام الرومانسية التي لا أساس لها في الحياة ، الحياة التي كانت صعوباتها تتزايد وتتعقد ، حتي أن بعضها وصل إلي حد غير مفهوم، إلي حد العبث.

لكن المهم هنا ، وهو ما يمكن للكاميرا أن تتوقف عنده لبعض الوقت ، أنه لا سعاد حسني أو غيرها من الفنانين ، خاصة أولئك الذين يعملون في صناعة جماعية كما صناعة السينما يمكن أن تكون (أو يكونوا ) معزولة ، ( أو معزولين ) عما يجري في السياق العام، خاصة أن كل شيء تقريبا كان، في يد النظام . في يد الدولة

(المشهد الرابع : داخلي / نهار)

يمكن للمخرج هنا أن يصور هذا المشهد في عدة أماكن ، في مكتب صلاح جاهين في صباح الخير ، أو في مكتبه بجريدة الأهرام , أو في بيته المطل علي ميدان سفنكس في العجوزة، أو في بيت سعاد حسني في الزمالك ، أو في أحد استوديوهات السينما ، لكن المهم أن بطل هذا المشهد هو صلاح جاهين ، الذي ، بعد أن يختفي عبد الرحمن الخميسي من الفيلم ، ويتوفي كامل الشناوي (الذي لعب دور العراب في فترة من الفترات ) يقوم هو بدور أكثر تعقيدا من دور العراب ، فقد كانت سعاد تعتبره : الأخ والصديق ، المعلم والمستشار ، وكان هو جدير بأن يكون كل هذا في الوقت نفسه ، فهكذا كان ، لا لسعاد وحدها ، بل لعدد كبير من الفنانين والكتاب الذين كانوا يشعرون بالأمان في حضرته. ولأنه ، في السياق العام سيقدم لها فيلما آخر من أهم أفلامها، والأهمية هنا قد لا تكون من زاوية السينما الراقية، أو العمل الفني الخطير ، إنما أيضا في سياق التأثير الجماهيري الكبير.

(المشهد الخامس:فلاش باك)

كان الجو العام إذن يحمل النجمة الجديدة إلي آفاق الشهرة الكاسحة ، ومن فيلم إلي فيلم ، ومن تجربة إلي أخري أضحت ” سعاد حسني ” اسما كبيرا ، ولا نري أن نقول مؤسسة صغيرة ، حاولت أن تقيم لها أركانا صلبة، وإن كانت طبيعتها القلقة ( التي ربما ورثتها من والدها الخطاط ) لم تمكنها ، كما مكنت عبد الحليم حافظ ، أو محمد عبد الوهاب ، أو أم كلثوم ( مثلا ) من أن تصبح هذه المؤسسة، مؤسسة قوية متماسكة ، لها أبعادها الاقتصادية، وعلاقاتها العامة النافذة، كما تأثيرها الساحق في الوسط الفني والإعلامي .

سعاد كانت، فعلا، إنسانة ” طيبة ” بالمعني المصري الصميم ، ( مثلا حين تراها بين الأصدقاء في جلسة ود وهي تطبخ لهم فتة، أو تخدم عليهم في بيتها فترة زواجها من علي بدرخان كأي ربة بيت كريمة وخدوم، لا تمتلك إلا أن تصفها بهذه الطيبة التي تتخلي فيها عن أي مظهر من مظاهر النجمة ساحقة الشهرة)

ولربما بسبب هذه الطيبة أخذت علي رأسها الضربة تلو الضربة، بعضها بقصد ، وبعضها بغير قصد ، لكنها كانت تتلقي الضربات ، دائما ، وربما كانت هذه هي ضريبة الشهرة ، لكن وقبل أن يهبط إيقاع الفيلم ، على الكاميرا أن تصور عدة مشاهد حاسمة في الموضوع.

(المشهد السادس : 67 .. النكسة مستمرة)

كان الزمن قد جري .لكن نكسة 67 كانت لا تزال تحمل الغصة في الحلوق . مات عبد الناصر فترك فراغا في النفوس وقلقا علي ما هو آت . كانت الحركة اليسارية المصرية هي المحرك الأهم للشارع وكان الغزل بينها وبين السلطة ( بقيادة السادات ) قد انتهي بصدامات في موجات متتالية من المظاهرات العارمة : في الجامعة وفي المصانع ، وبين المثقفين الذين كانوا ، بشكل أو آخر ، يقودون حركة التمرد أو يغذونها بمطالب تدعو السلطة للدخول في الحرب لاسترداد الأرض والكرامة .

يوما وراء الآخر كانت الحركة الوطنية تدخل في نفق الانقسام بين من لا يرون في السلطة أملا في تحقيق الحلم ، ومن يرون أن لا حل آخر سوي الالتفاف حولها فالمعركة قادمة لا محالة .

صلاح جاهين كان من هذا النوع الأخير ، لذا لم يسلم من سخرية أحمد فؤاد نجم الذي كان من النوع الأول .

سعاد حسني أيضا كانت من فريق صلاح جاهين ، كانت قد اقتربت منه ( روحيا ) أكثر من أي شخص آخر ، علي الرغم من أنك يمكن أن تشاهدها مع علي بدرخان في الغورية في بيت أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام يغني ” شاعر بيتخن من بوزه ” ، والسخرية من صلاح جاهين طبعا .

في إطار هذه الرؤية يختار جاهين سعاد حسني لتقوم ببطولة فيلمه ” خللي بالك من زوزو ” الذي جاء كرد علي المشككين في إمكانية أن يكون هناك أمل في المستقبل : الفتاة المصرية ، الرمز تعود للفرح : تغني وترقص وتقول بملء فمها : أصبحت الحياة لونها بمبمي . ( ليس هنا أي لبس فأغنية أميرة حبي أنا يمكن أن تنضم إلي فيلم زوزو دون فرق ) علي الرغم من كل شيء ، ويبدو وربما لأن الناس كانوا قد ملوا الكآبة التي ملأت هزيمة 67 به النفوس ، ثم فترة الانتظار التي بدت طويلة كالدهر ، ذهبوا إلي السينما وغنوا مع سعاد حسني وكنت تسمع أغانيها في الشوارع والتجمعات ، وكان هذا نوعا من ميلاد جديد كاسح أو لتقل وصالا جديدا مع الجماهير له شكل الظاهرة التي تتجدد لترتفع أسهم سعاد حسني التي تكاد تكون قد أضحت وحدها علي القمة .

(المشهد السابع :بانوراما الانفتاح)

لقد عبر الجيش المصري ، الباسل قناة السويس وحقق نصرا عسكريا عد معجزة بالقياس العسكري، لكن القيادة بدلا من أن تتمسك آلي آخر لحظة بهذا النصر ، فرطت فيه ، وفتحت الأبواب علي مصاريعها للتخاذل والتفريط الذي رفضته الدول العربية ، حتي تلك التي كان الجميع يظنون أنها أكثر تفريطا ، الأمر الذي نشر الإحباط والعزلة ، القلق والكآبة ، ولأن صلاح جاهين ( يبدو ) كان يراهن علي عكس ما جري في الواقع ، أصيب بنوع من الكآبة لم يستطع الفكاك منها حتي انتهي إلي إدمان الكآبة وأدويتها التي كان لابد أن تنهي حياته .

(كارت)

لابد لمخرج الفيلم هنا من أن يجد طريقة لتصوير وقائع موت عدد كبير من المبدعين من أبناء جيل صلاح جاهين واحدا بعد الآخر كأمر أصبح شبه ظاهرة ، من عبد الحليم حافظ إلي صلاح عبد الصبور ، من عبد الرحيم منصور إلى نجيب سرور ، ثم أمل دنقل ، والخوف كل الخوف أن يتحول الفيلم هنا إلي تراجيديا كئيبة قد تصيب المتفرجين (النظارة) بالملل .

وعلي المخرج أيضا أن يجد طريقة لتصوير لعبة قد تكون بالنسبة لنجمة شهيرة كانت نضارتها وحيويتها هي أساس جاذبيتها عند الناس ، نقصد لعبة الزمن ، فها هي نجمتنا تجد نفسها شيئا فشيئا علي مقربة من خريف العمر ، وحيدة تقريبا ، بلا زوج أو طفل ، فأي أضواء يمكن أن تؤنس وحدة امرأة كانت تمتليء حيوية ونضارة وها هي الأيام تؤشر علي ملامحها بعلامات السنين ! كل ذلك في ظل تغيرات متسارعة جعلت الحياة ( خاصة في القاهرة التي بدأ هجوم ساحق عليها من الريف جعلها مكانا صاخبا قاسيا لا رحمة فيه ) صعبة والناس أقل رحمة ولأن النجم دائما تحت رحمة الإعلام ، ولأن الإعلام أضحي غارقا في أجواء الفساد ، كل ذلك ضاعف من قسوة الحياة علي بطلة فيلمنا المصري الطويل .

لذا فإنها تلقت ردود فعل فشل فيلمها ما قبل الأخير ( الدرجة الثالثة ) كضربات تحت الحزام لا رحمة فيها فاعتزلت الناس والفن ، وبدأ ألمها الذي تسببت فيه حادثة تمزق في ظهرها منذ عملت مسلسل ” هو وهي ” يتزايد ويصبح أقل احتمالا والنفس تحيا في ظل زمن كئيب .

(المشهد الثامن :الجروح / فلاش باك)

هل يمكن لأي مخرج محترف أن يقدم بطلة عاشت تجربة حياة في أسرة مفككة علي رأسها فنان قلق ، مزواج ، غريب الأطوار ، وهي بنت جذابة ، خفيفة الدم ، متفتحة ، محاطة بالرجال الشرقيين من كل صوب ، دون أن يتصور أنها تعرضت للاعتداء بالتجريح؟

ليس بالضرورة أن تكون الجروح في الجسد ، فهذه قد تكون الأهون ، لكن جروح الروح أكثر ألما وأشد عمقا ، وأبلغ أثرا ، وهذا ما يمكن أن يصوره مخرج الفيلم وهو مطمئن تماما إلي أنه لم يبتعد قيد أنملة عن ما جري . عن الواقع .

والآن ونحن نتابع ما تكتبه الأقلام من حكايات قصص حب وزواج ، قصص عشق وهيام، بعضها جري ، وبعضها من نسج الخيال ، يمكننا أن نتصور كم الجروح التي تعرضت لها سعاد حسني كإنسانة ، لابد أنها كانت تتوق إلي أن تعيش حياتها بشكل طبيعي وكإنسانة .

وهناك لابد أن يتوقف مخرج الفيلم عند ( هل نقول ) فشل زواجها من إنسان كانت تحبه ، وظلت تحبه كإنسان ، حتي آخر لحظة في حياتها ، وكان هو جديرا بهذا الحب، لأنه أيضا أحبها كإنسانة وفنانة حتي النهاية ، لكن الطبيعة كانت قاسية ، ويظن كاتب الفيلم بأنها لو كانت تمكنت من الإنجاب منه، لتغيرت لحظة تنوير الفيلم، ولتغير سياق الأحداث ، لكن يبدو أن المخرج لم يرد أن تكون نهاية الفيلم ، نهاية سعيدة ، بعكس أغلب الأفلام التي قامت بطلته بأدوارها الرئيسية فيها ، علي الرغم من أن هذه الأفلام ، ما هي إلا عمل من أعمال الخيال.

(المشهد التاسع :الشائعة)

ليس هناك إنسان مشهور لا تدور حوله شائعات من كل نوع ، وبالنسبة للفن فإن الشائعة قد تصل إلي حد لزوم ما يلزم في حياته ، لكن هذه الشائعة ، وحين تكون الأمور ماشية في إطارها الطبيعي فهي شائعات (عادية) أو حتي مضحكة ، لكن حين يتحول مجتمع ما تحولا فجائيا يقلبه رأسا علي عقب ، فإن الشائعة تتحول إلي طور من القسوة يجعلنا نقول عنها بكل برود ” شائعة متوحشة ” .

وبعد التحول الفجائي الذي قلب المجتمع المصري منذ منتصف السبعينيات ، جري بالضبط مثل هذا التحول ، فبدلا من أن تنصب الشائعات حول الفنانين ، علي قصص الزواج أو الطلاق المعهودة ، تحولت إلي تصوير الفنانين باعتبارهم جميعا ثلة من القوادين ، والفنانات إلي ثلة من العاهرات ، ويكاد المرء يقول ، إن الأمر كان مقصودا لضرب واحدة من الدرر التي منحتها الطبيعة للشعب المصري ، ممثلة في مواهبه الفنية والأدبية حتي يتم استكمال الإجهاز عليه وتحويله من مجتمع فاعل إلي مجتمع خامل عقيم.

وهنا يمكن للكاميرا أن تتوقف أمام مشهد حي في أحد تاكسيات القاهرة في أواخر السبعينيات .

ثلاثة أصدقاء للفنانة الشهيرة وزوجها كانوا قد تناولوا الغداء للتو في منزلهما بوجود عدد آخر من الأصدقاء ( الشهود ) ، وكانت المناسبة الاحتفال بنجاح فيلم قامت ببطولته الفنانة الشهيرة ، وكانت أفيشات الفيلم تملأ مسطحات الإعلان التي تغطي جوانب شوارع القاهرة ، ولأن أحد الأصدقاء نطق باسم الفنانة في سياق الحديث ، تدخل السائق لا فض فوه ومات حاسدوه ( وكان من ذلك النوع من البشر محبي الظهور ، محبي الفشخرة ، محبي الادعاء ، أولئك الذين لا ينسون فحولتم لحظة . ربما بسبب افتقادهم لها ) وأكد علي أنه كان منذ نصف ساعة فقط مع الفنانة الكبيرة في فيلتها في المعادي ، ويمكن للمشاهد هنا أن يستكمل الصورة المريضة التي صورها خيال مريض لسائق تاكسي لا يمكن أن يكون قد رأي قط الفنانة الكبيرة رؤية العين إلا في أحلامه وخيالاته المريضة، لأن الخيال السليم لعشاق الممثلة الشهيرة ، وهو أمر مشروع كان يصورها لهم ، جيلا بعد جيل في صورة السندريللا الحبوبة التي تغني وترقص ، وتتمايل وتقفز لتسعد الناس وتداعب أرواحهم .

لكن هذا النوع من الشائعات المتوحشة لم يكن إلا تعبيرا عن مجتمع كان قد أصبح علي وشك الدخول في حالة عامة متوحشة .

(كارت)

كنت (ربما بالصدفة ) أكاد أكون أقرب أحد ثلاثة أشخاص من الممثل والكاتب الشاعر نجيب سرور ( طبعا بعد زوجته وابنيه ) في الفترة الأخيرة من حياته ، وبعد وفاته اقترح علي الصديق المخرج علي بدرخان أن أكتب قصة حياته في فيلم ينبني علي رؤية كنت قد كتبتها عنه في مقالة رثاء ، كانت المقالة تفسر لم راح نجيب سرور في سنواته الأخيرة يمشي في الشوارع هائما يعرض ابنه الصغير الأشقر الجميل ذا الشعر الأصفر للبيع.

رأيت في المقالة المذكورة أن نجيب سرور لم يكن يعرض ، طبعا حقا ابنه للبيع / لكن لأنه كان ممثلا عظيما ، ولأسباب معقدة عدة ، لم يتمكن من أداء الأدوار التي تشفي غليله كفنان علي خشبة المسرح ( المسرح الحقيقي الذي نعرفه ) قرر أن يكسر حاجز الحياة الرابع ويقوم بالتمثيل في الشوارع ، ولغرابة الصدف أن علي بدرخان كان ينوي إشراك سعاد حسني في أي دور في حياة نجيب سرور التي رأيت وجوب أن أكون أمينا معها، أعلنت عجزي عن المضي في كتابة الفيلم ، وأهديت ما كتبته لعلي بدرخان ، علي أن يجد كاتبا آخر يستطيع أن ينجز ما عجزت عنه ، وللأسف لم يتحقق هذا الفيلم حتي الآن . أسوق ذلك لا لأن شركائي في جلسات طاولة العمل ( الكاتب حسين عبد الجواد صديق علي بدرخان الصدوق ، ومجدي أحمد علي المخرج ، الذي كان سيقوم بدور المخرج المساعد ، والمنتج المرحوم عبد العظيم الزغبي الذي أنتج أغلب أعمال سعاد حسني وعلي بدرخان بما فيها فيلمهما الأخير الراعي والنساء) ، هم من أقرب الناس إلي بطلة فيلمنا، لكن لأن رؤيتي لما جري لنجيب سرور هي رؤية قريبة لما جري لسعاد حسني في مشهد الختام ، أو بلغة السينما مشهد الفينالة .

(المشهد العاشر:تمثيل مشهد الفينالة)

أظن إذن أن مشهد فينالة حياة سعاد حسني مشهد ( علي الرغم من كل ما كتب وقيل وكثير منه مجرد ظن آثم أو تماد في الغي ) هو مشهد طبيعي للغاية ، إلي درجة تجعله حكاية من حكايا الفولكلور . قد يكون محزنا أو مؤسفا فهذا شيء آخر.

إنسانة ، وحيدة ،ينهشها الألم ، تعيش علي غير إرادتها في بلد بعيد ، يخيم الضباب الكثيف علي سمائه أغلب فترات السنة ( هي ابنة الشمس ) بلا زوج أو حبيب ، بلا ولد أو وريث ، رسم الزمن علي ملامحها خطوطه ، وهي بعد ذلك وقبله ممثلة حتي النخاع ، ممثلة بالفطرة ، أعطاها الله هذه الموهبة فعاشت بها ولها ، لكنها ، هنا ، وفي هذه اللحظة ، ( لحظة الفينالة ) تتأكد من أن ألمها قد تحول إلي ما يشبه العجز (إن لم يكن العجز الجسدي) فهناك عجز الإرادة وهو أخطر الأنواع التي تصيب الإنسان بشلل الروح والعقل ، إنسانة في هذا الوضع ، لابد أن تكون ، أيها السادة ، نهايتها ، هي هذه النهاية ، هي هذه النهاية ، السقوط من حالق ، إلي النهاية ، فهذا هو الدور الأخير لممثلة عظيمة ، وهو دور لم يكن من الممكن أن تقوم به في أي فيلم آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

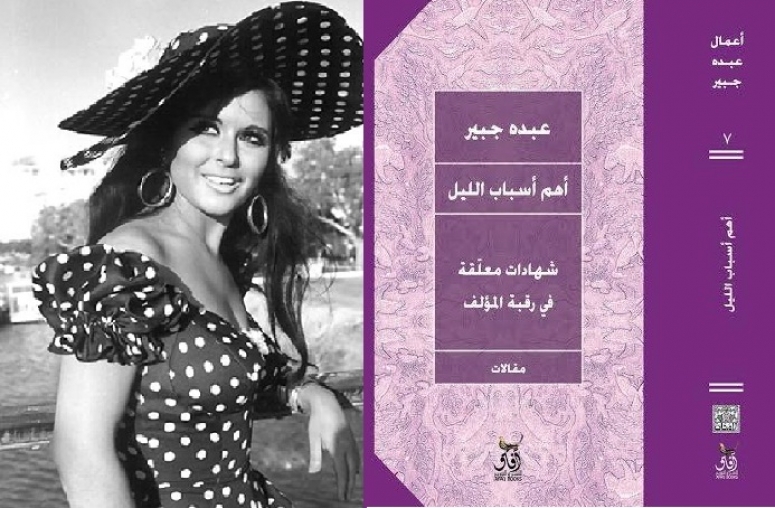

من كتاب (أهم أسباب الليل) لـ عبده جبير .. يصدر قريبًا عن دار آفاق للنشر