“الديستوبيا” هي المدينة الفاسدة، وهي عكس “اليوتوبيا” (المدينة الفاضلة)، والرواية “الديستوبية” هي رواية خيال علمي، تحكي عن واقع مرير وعالم قاتم، وتصور مجتمع آلي محكوم بطريقة تَحول دون تحقيق السعادة. وتعتبر رواية “1984” أهم وربما أول رواية ديستوبية. كتبها “جورج أورويل” عام 1948، وهي رواية تستشرف تاريخًا قريبًا هو عنوان الرواية، ويتحدث فيها الكاتب عن مجتمع شمولي تحكمه ديكتاتورية “الأخ الكبير”، أي الحزب الحاكم والدولة البوليسية، حيث يتجسس الجميع على الجميع كسلوك أضحى لا إراديًا. تحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي يحمل العنوان نفسه، بعدها قدمت السينما الأمريكية، أفلامًا ديستوبية لا نهائية مثل “ماد ماكس – طريق الغضب” و”داي لايتس إند” وغيرهما الكثير، والتي تتحدث عن المدينة الفاسدة والعالم الذي دمره الإنسان بيده، فانقلبت عليه الطبيعة وأعادته لبدائيته الأولى حيث تُشرف الحياة الإنسانية على نهايتها، ويظهر “الزومبيز”، أو الكائنات الأقرب للوحوش منها إلى الإنسان.

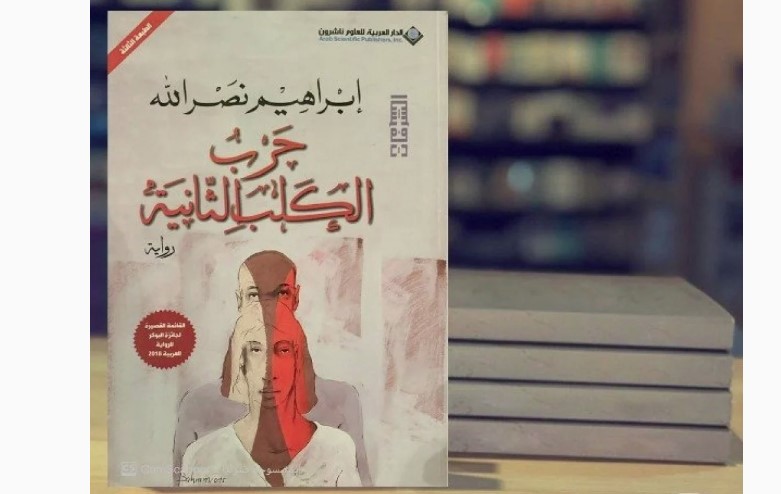

مؤخرًا، وعلى صعيد الأدب العربي، كتب هذه النوعية من الروايات سعود السنعوسي في “فئران أمي حصة”، ومحمد ربيع في “عطارد”، وإبراهيم نصر الله في “حرب الكلب الثانية” الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2016، والتي فازت بجائزة البوكر عام 2018. إنها روايات استباقية، رؤى تستشرف المستقبل المأساوي على الرغم من كل التطور التكنولوجي المذهل الذي وصل إليه الإنسان، إنها كتابات “ما بعد الكارثة”، والتي تكون عادة بعد حرب عالمية تأتي على الأخضر واليابس، وتُدَمَّر فيها الطبيعة كما الإنسان.

دخل إبراهيم نصر الله هذا العالم في أول تجربة له من هذه النوعية، وهو الروائي والشاعر الذي اشتهر بمشروعين روائيين متميزين هما “الملهاة الفلسطينية” و”الشرفات”، ويندرج تحت كل واحد منهما روايات تُعد كل واحدة منها منفصلة بحد ذاتها، وقد تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات.

ممارسة الأبطال لحياتهم – يتضمن ذلك تناول الطعام، والشراب، والذهاب إلى العمل، الخ .. – تكاد تكون طبيعية، ولا تختلف كثيرًا عما نعيشه اليوم، وقد تكون تلك هي مشكلة الرواية التي افتقدت بعض من المصداقية، نظرًا لأنها لم تقدم ذلك العالم الديستوبي بشكل مقنع للقارىء، فنصر الله يتحدث عن عالَم مُدمَّر حرفيًّا؛ فالنهار خمس ساعات فقط، والفصول الأربعة أدغمت في فصل واحد، فانحدر مستوى إنتاج الخضر والفاكهة والحبوب، وتزايدت معدلات نفوق الطيور والحيوانات، وحيث الظلام هو السمة الغالبة، حتى في ساعات النهار الخمس، مما أدى إلى إنتشار رائحة العفونة في كل مكان.

طوَّرت الناس حواسها “بحيث باتوا أكثر قدرة على الاستشعار والرؤية وإن لم يكونوا بعد، باستثناء فئة قليلة، قد وصلوا إلى قدرة طائر البوم والخفاش على الإبصار ليلًا والطيران في أكثر الكهوف والسماوات حلكة”. كل هذه التغيرات المرعبة في غالبها نتجت عن حرب عالمية هي “حرب الكلب الأولى” التي فعلت حكومات العالم المستحيل كي تمحوها من ذاكرة الناس، فتم التوافق عالميًّا على “إتفاقية محو الماضي” كي يحدث خلاص العالم، مما أدى إلى تدمير كل شىء متعلق بهذا الماضي، متناسين أن الحاضر والمستقبل هما إمتداد للماضي.

تُحدثنا الرواية عن البطل راشد، الثوري واليساري السابق، الذي تعرض للإعتقال والتعذيب، من بعدها انقلب على قناعاته وماضيه، وتحول لجزء لا يتجزأ من المنظومة الحاكمة، خاصة بعد زواجه من شقيقة الضابط الذي أشرف على تعذيبه، حيث يبدو أنه استسلم للقاعدة الفاشية التي تحكم البلد كلها والبلدان الأخرى: “من ليس معي فهو ضدي” إيثارًا للسلامة، ولكي يجد مكانًا له في ذلك العالم الجديد. لكننا نجده وقد توحش في ولائه للقلعة “أقوى سلطة موجودة في البلد، أي بلد في العالم الثالث، وما فوقه من عوالم، وما تحته أيضًا، في زمن باتت فيه القلاع هي التي تتحكم في كل كبيرة وصغيرة، وأصبح الرؤساء والملوك والأمراء والأباطرة من مظاهر الماضي”، فنراه يبتدع مشاريعًا شيطانية يتحول فيها من ضحية إلى جلاد.

“كل حرب تبدأ بطلقة .. أيًّا كان حجم الطلقة .. أحيانًا ممكن ان تبدأ بطلقة طائشة .. لكن الحروب حروب في النهاية .. ولا تخلِّف سوى الدمار والموت”. “لا أحد يعلم كيف يُراكم العقل البشريّ مشاهد العنف ويجمعها يومًا بعد يوم إلى أن تصبح شرارات قاتلة قادرة على إشعال الحروب، كأن يطلق أحدهم النار على الآخر أو يسحله في الشارع العام بسبب الإختلاف على أولوية المرور، أو الحصول على علامة غير مُرضية في إمتحان جامعيّ او مدرسيّ، أو معركة بسبب وقوع طالبة في حب طالب آخر، ….”.

يستعرض الروائي الحروب المختلفة وربما المجهولة، والتي حدثت في أغلبها لسبب واهٍ، وأيضًا الهزليَّة منها، مثل حرب هولندا وجزر سيلي التي استمرت 335 عامًا دون طلقة أو ضحية واحدة!

في هذه الرواية يصبح الاستنساخ أمرًا سهلًا ومتاحًا، فنجد راشد، من فرط حبه لزوجته التي تمتلك من الجمال ما لا تمتلكه أخرى، وكي تظل معه في كل مكان وطوال الوقت، يقرر استنساخها في سكرتيرته، وبالفعل تصبح صورة منها، لكنها أكثر جاذبية جنسيَّة، وفي الثلث الأخير من الرواية نراه يحاول تكرار هذا الفعل مع زوجة السائق الذي تورط معها في علاقة جنسيَّة، لكنها كانت من الذكاء بحيث أفسدت عليه فكرته بكثرة أسئلتها.

تثير الرواية قضية الأشباه، فبُعَيد عملية الإستنساخ تلك، يحدث أن يتشابه الناس بصورة عجيبة وبوتيرة سريعة، ولا أحد يعرف كيفية حدوث ذلك، هل هو بالملامسة، أم بالكلام، أم بمجرد الرؤية؟! تلك النسخ المتشابهة والمتناسلة من أصل واحد تتحول إلى كارثة حقيقيَّة وقنبلة موقوتة، تُجبِر الأصول على محاولات التخلص من متشابهاتها، مما يسفر في النهاية عن إندلاع “حرب الكلب الثانية”. وقبل إرهاصاتها، كان الراوي يحدثنا في أكثر من موضع عن الأسباب التافهة والهشة التي اندلعت بسببها “حرب الكلب الأولى”، وعن إستثارة الناس بسهولة لأسباب لا تُذكَر، لكنها تؤهِّل لحرب قادمة.

الجار والسائق أصبحا نسختين من راشد، والزوجة سلام اكتشفت أن لها شبيهات بخلاف السكرتيرة، وزوجة السائق باتت لا تعرف زوجها وتصورته راشد، وبالمثل سلام أخطأت زوجها واعتقدته الجار، وزوجة الضابط (شقيق سلام) تطارحت الغرام مع رجل كانت تعتقده زوجها، ثم نرى شكوك كل منهم بإتجاه الآخر .. ترى هل هو الأصل أم الشبيه؟! حتى تصير لعنة يُصاب بها الجميع.

مكان الرواية غير محدد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ينطبق على الزمن إلا أننا نعلم أنه مستقبل قادم .. وربما يكون قاب قوسين أو أدنى من تحقُّقه. الجنون، العبثيَّة، الكوميديا السوداء، الفانتازيا، الخيال العلمي، والأسلوب الساخر هي أُطُر الرواية وملامحها الرئيسية، فالأحداث والحوارات جاءت في أغلبها عبثيَّة، دلالة على عبثيَّة الحياة التي نعيشها، وتوافه الأمور التي تتطور إلى حرائق لا تبقي ولا تذر.

يطرح علينا الراوي إشكالية تتمثل في أن الناس كانت في الماضي تتخلص من المختلف عنها، والمخالف لها، أما الآن، فهي تتخلص من أشباهها! فماذا يريد الإنسان بالضبط؟! ويسخر الراوي من القوميين الذين تحولوا إلى فاشيين، ويشير إلى تحولنا إلى قطعان نسير من دون أدنى وعي خلف فرد أو فكرة “هل خطر ببالك أننا مجرد مرايا للمرايا التي نحدق فيها؟!”، من أننا بتنا نُسخًا تتوالد بلا إنقطاع سواء لضحايا أو حتى لجلادين، وأن حجم الخطورة يتزايد مع الشبيه الذي يتفوق بالضرورة على الأصل نظرًا لتطور الثاني وأساليبه عن الأول، ويحذرنا أولًا وأخيرًا من خطورة عدم الإلتفات إلى الماضي ومحاولات محوه، لأننا بذلك نفقد الحاضر والمستقبل معًا.

الانبثاقات والمقاطعات العديدة للراوي العليم كانت حيلة الروائي لضمان جذب انتباه القارىء حتى النهاية. المشهد الختامي كان عبقريًّا، فيتبدى لنا راشد يسكن خيمة في الصحراء القاحلة، يرتدي عباءة قصيرة، ويستقبل غريمه/شبيهه الذي حاول قتله مرارًا، قائلًا له: “ثكلتك أمك يا ابن الغبراء”، متحدثًا بلغة الأجداد، بنبرة تهديد ووعيد، لتأتي بعدها كلمة “بدأت” بدلًا من “تمت” للدلالة على بداية اشتعال “حرب الكلب الثالثة”. فراشد لم يتعلم شيئًا من “حرب الكلب الثانية”، والتي كان هو سببها المباشر بعراكه مع ذلك الغريم، لكنه يعيد الكرة، ليؤكد لنا الروائي تلك الحكمة التي أتت في بداية الرواية من أن “الإنسان لا يتعلم من أخطائه، وإن فناءه لا بد له سيحدث ما دام مُصرًّا إلى هذا الحد على تكراراها”. ولتكتشف، أنت أيها القارىء، أن المستقبل صورة من الماضي، وأنك في حاضرك تستطيع رؤية الإثنين بوضوح تام سيعمي حاضرك ويجعلك ترتكب أخطاء الماضي ذاتها. فـ “أنت في الماضي والمستقبل أكثر مما أنت في الحاضر” وفقاً لمقولة الحكيم الأندونيسي “ميهاربا هللارصن” التي وردت في افتتاحية الرواية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية صادرة عن الدار العربية للعلوم 2016، حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 2018