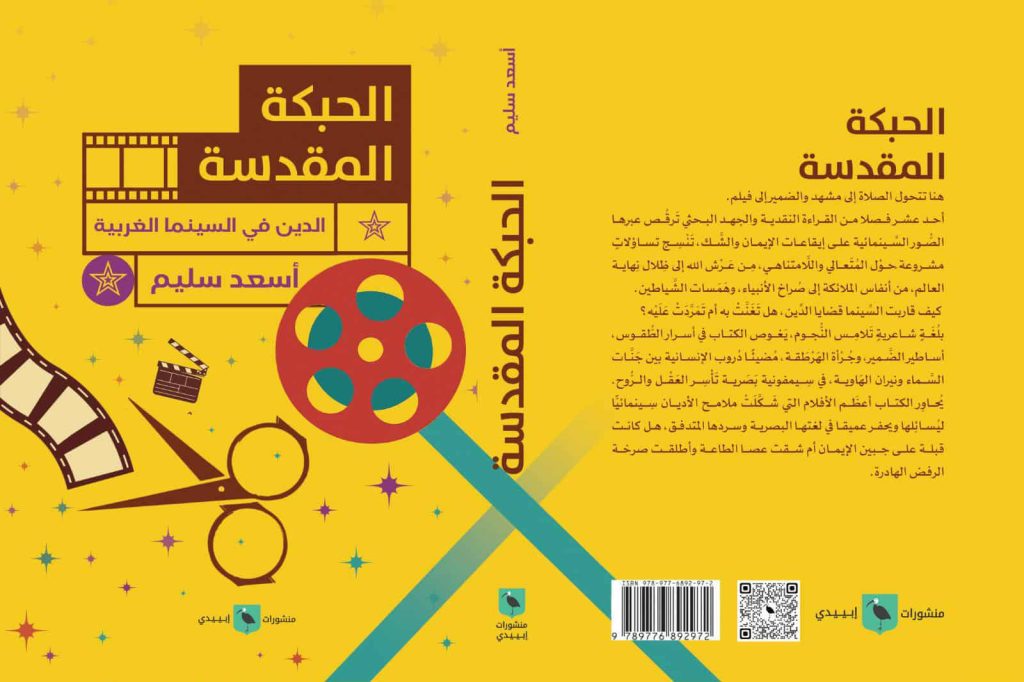

ما السينما؟

هكذا يبدأ أسعد سليم كتابه، لا ليقدّم تعريفًا أكاديميًا، بل ليعيد السؤال إلى رحم الدهشة الأولى، إلى تلك اللحظة التي خرج فيها الإنسان من كهفه حاملاً شعلة النار، متسائلًا: كيف يمكن للضوء أن يحكي؟

يكتب:

“السينما هي الدين الجديد الذي يعلّم الناس كيف يرون، لا كيف يؤمنون، لكنها، دون أن تدري، تصنع طقوسًا لا تقلّ قداسةً عن الكنيسة.”

بهذا التوصيف يضعنا أمام معادلةٍ ملتبسة، فحين يصف الفن بأنه “دينٌ جديد”، لا يقصد هجاء الأديان بل مساءلة صورة الإيمان حين تُعرض على الشاشة، وحين تتحوّل الكاميرا إلى عينٍ تتلصص على الغيب. الكتاب كلّه يدور حول هذا السؤال الجوهري هل يمكن أن يتكلم الله بلغة الصورة؟

وهل يجوز للإنسان أن يقترب من المقدّس بعدسته دون أن يحترق؟

منذ الصفحات الأولى، ندرك أننا أمام كتاب يتجاوز الدراسة الأكاديمية الصارمة، ليمتزج فيها النقد بالفلسفة، والفكر بالشجن، إذ يكتب

“لم تعد السينما مجرد ترفيه، بل أصبحت هي نفسها شكلًا من أشكال العبادة الحديثة، فيها يجلس الناس في الظلام، يحدّقون في ضوءٍ منبثقٍ من الغيب، وينتظرون المعجزة.”

تلك المعجزة التي يرى أنها لم تعد معجزة الخلاص، بل معجزة الصورة التي تمنح الإنسان وهمًا بأنه يرى الحقيقة.

ينطلق الكاتب في رحلته عبر تاريخ السينما الغربية كمن يتتبع أثر الأنبياء في الصالات المظلمة.

من أفلام الخمسينيات التي قدّمت المسيح مخلّصًا مهيبًا، إلى أفلام السبعينيات التي أعادت طرحه كإنسانٍ ممزّق، وصولًا إلى الألفية الجديدة التي جعلته رمزًا للتساؤل أكثر منه للإيمان.

فكتب:

“كلّ جيلٍ أعاد تشكيل المسيح على مقاس ألمه، فصار الخلاص قابلًا للمونتاج، وصارت الجنة مشهدًا يمكن حذفه أو إضافته في غرفة المونتاج.”

هنا يبلغ النص ذروته في السخرية الموجوعة من تحوّل المقدّس إلى مادة بصرية، ومن قدرة الفن على إعادة اختراع الله في كل مرة بطريقةٍ تناسب السوق وروح العصر.

أسعد سليم لا يقع في فخّ الوعظ أو الإدانة، بل يكتب بصفاءٍ تأملي يشبه صمت الكنائس بعد القداس.

يدرك أن السينما لم تسرق الإيمان، بل كشفت عن هشاشته. يقول:

“الغرب لم يُقصِ الله عن الشاشة، بل أعاد إنتاجه في صورةٍ يمكن أن تُسوّق، وصار الإيمان يُشترى بتذكرة دخول.”

هذا الوعي الموجوع لا ينطلق من موقفٍ ديني، بل من رؤيةٍ وجودية ترى في الفن مرآة للإنسان، لا خيانةً للمقدّس. لذلك حين يتحدث عن أفلام مثل The Passion of the Christ أو Life of Pi، يقول:

“السينما لا تشرح الله، بل تتألّم وهي تحاول أن تراه، وكل مخرجٍ يقترب من المطلق يُصاب بعماه الجميل، لأن الصورة حين تمسّ وجه الله تحترق.”

هنا نلاحظ يلتقي أسعد سليم في العمق الفلسفي مع ما طرحه بول شريدر في كتابه غير أن الفارق بينهما جوهري.

فشريدر يبحث عن لحظة الصمت التي تسبق الظهور الإلهي، بينما يرى سليم أن هذا الصمت نفسه تحوّل إلى فراغٍ روحي، إلى مساحةٍ يسكنها الشك أكثر مما يسكنها الوحي. شريدر يتأمل الإيمان داخل الكادر، أما سليم فيتأمل الإنسان الذي فقد قدرته على الإيمان خارج الكادر.

لذلك يمكن القول إن كتاب «الحبكة المقدسة» لا يكتفي بتحليل حضور الدين في السينما، بل يسائل جوهر الإيمان في زمنٍ صار فيه المقدّس موضوعًا للمشاهدة، لا للتجربة.

في لغة الكتاب بريقُ شاعرٍ يكتب بعينِ سينمائيٍّ حزين. الجمل قصيرة، متوترة، كأنها لقطات سريعة من فيلمٍ يتحدث عن فقدان المعنى.

الضوء هنا ليس مجرد أداة تصوير، بل كائنٌ روحي يتردّد بين الخطيئة والخلاص.

يقول سليم في أحد المواضع:

“حين تغيب الفكرة، يبقى الضوء وحده يصلي على أطلال المعنى.”

هذه الجملة وحدها تكثّف مشروعه كله أن يجعل من السينما صلاةً حديثة، من دون نبيٍّ ولا معبد، لكنها صلاة تفيض من الجرح الإنساني.

يستوقفنا الكتاب في ذلك التوازن المدهش بين الحسّ البصري والفكر التأملي، فكل وصفٍ لمشهدٍ سينمائي يليه تأملٌ في معنى الوجود.

حين يصف سقوط الضوء من أعلى، يراه وحيًا، وحين يصف ظلال الجدران، يراها شكًّا يسكن العالم.

لا ينظر إلى الفيلم بوصفه حكاية، بل كرمزٍ روحي.

يقول:“السينما حين تصوّر صمت الله، لا تملأه بالفراغ، بل بالضوء الذي يتردّد في الفراغ.“

وهذا ما يجعل كتابه قريبًا من لغة الشعر، لا من لغة النقد البارد، كأننا أمام متصوّفٍ فقد محرابه فحوّله إلى شاشة.

في المقارنة مع الاتجاهات الغربية، يظهر بوضوح أن أسعد سليم أراد أن يكتب من ضفةٍ أخرى ضفة الشرقي الذي يشاهد الغرب وهو يؤمن بالكاميرا بدل السماء، ويبحث في ذلك الإيمان الجديد عن ظلّ الله المفقود.

لقد استطاع أن يجعل من كل فصلٍ مواجهة بين الذات والمرآة، بين الفن واللاهوت، بين النور والهاوية.

لا يُدين الغرب، لكنه يحزن عليه، كما يحزن على إنسانٍ ظنّ أنه يستطيع أن يرى الله بالعين، فنسي أن الطريق إليه يمرّ بالقلب.

في ختام الكتاب، يكتب ما يشبه الاعتراف الأخير

وهو اعتراف جميل

“الدين في السينما ليس حكاية عن الله، بل عن الإنسان الذي أضاع طريقه إلى الله، فراح يبحث عنه في الضوء والظلال، في الخطايا والشاشات.”

من هنا تبدو «الحبكة المقدسة» ليست مجرد بحثٍ في موضوعٍ فكري، بل صلاة طويلة يكتبها رجلٌ يفتّش عن وجه الله في انعكاس الشاشة. إنه عن الجرح الإنساني قبل أن يكون عن السينما، عن ذلك التوق الذي يجعل الفنّ وسيلةً للخلاص، حتى وإن كان خلاصًا مؤقتًا في قاعة مظلمة.

ويتركنا أسعد سليم أمام السؤال ذاته الذي بدأ به من البداية، لكن بنبرةٍ أكثر وجعًا هل كان الله هنا، حين أُطفئت الأنوار!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتاب صادر عن دار أبيدي 2025