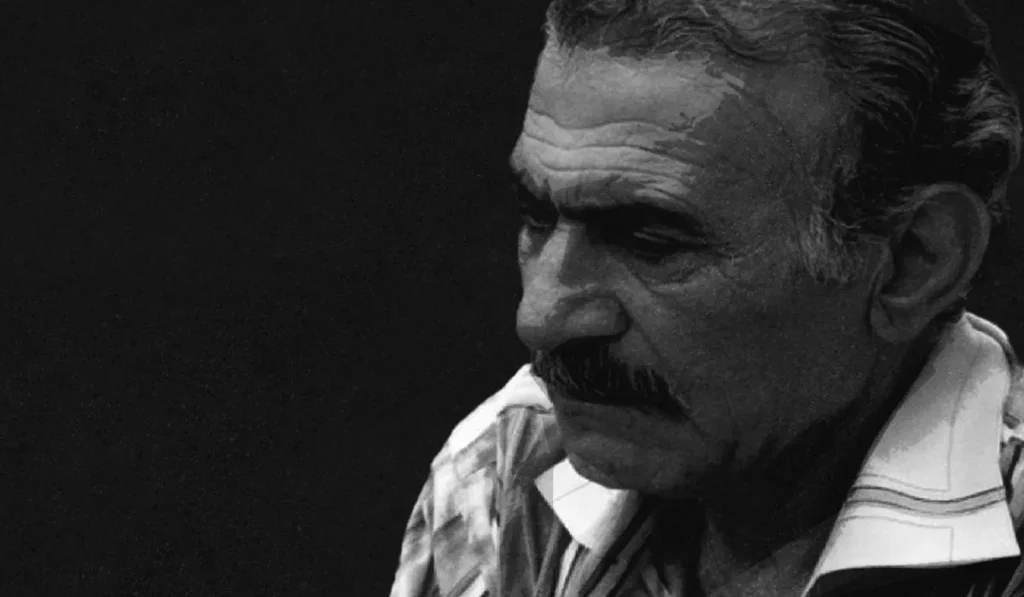

محمود حسانين

يقول الكاتب إي. بِي. وايت: “الكاتب الذي ينتظر الظروف المثالية لكي يتمكن من العمل، سوف يموت دون أن يضع كلمة واحدة على الورقة.”

يمكن تبرير هجرة شيء تعشقه أو تنتمي إليه بأسباب مختلفة، لكن أن تكون بدافع الشعور بعدم الجدوى، فتلك هي المأساة. وربما كانت هجرة عادل كامل الأدب بسبب جائزة كما يشير البعض، أو بسبب إحساسه بعدم جدوى الأدب كما يُقال، إذ كان النقاش يطول بينه وبين نجيب محفوظ في هذا الشأن.

بين الواقع والكتابة:

يقول إرنست همنغواي في حوار له: “فيما أعتقد، إنّ الكتابة تأتي من إحساس بالظلم. هل تعتقد أن من المهم للروائي أن يسيطر عليه إحساس طاغٍ بهذه الطريقة؟”

يُعدّ عادل كامل من أبرز أدباء الجيل الأول في الرواية العربية. وُلد في القاهرة عام 1916، وتخرّج في كلية الحقوق عام 1936، وكتب الرواية والمسرحية والقصة القصيرة، كما عمل محاميًا كوالده. بدأ مسيرته الأدبية عام 1938 واستمر خمس سنوات قبل أن يقرر اعتزال الأدب كما فعل جيروم ديفيد سالينجر.

فالجائزة قد لا تمنحك القيمة التي تحققها بالنجاح، ذلك النجاح الذي يحتاج إلى وقت واطّلاع وسهرٍ وعمل جاد حتى تصل في النهاية إلى قمة صعبة، نقش سطحها من سبقوك ومن يواصلون المحاولة، حتى وإن لم تتكافأ محاولاتهم.

منافسة الأجيال:

في مسيرة عادل كامل وجيله نلمس ما قد يفسّر نهايته الأدبية. فقد تقدّم عام 1943 إلى جائزة مجمع اللغة العربية مع نجيب محفوظ ويوسف جوهر. نال الجائزة الأولى عن روايته “ملك من شعاع”، وحصل محفوظ على الثانية عن “كفاح طيبة”، ويوسف جوهر على الثالثة بروايته “عودة القافلة” التي سماها لاحقًا “جراح عميقة”. ومع ذلك، قرر فجأة اعتزال الكتابة. ويُرجَّح أن السبب رفض المجمع لروايته “مليم الأكبر”، رغم رفض رواية “السراب” أيضًا لنجيب محفوظ آنذاك، غير أن كامل بدا وكأنه زهد في الكتابة لعدم شعوره بجدواها.

وعن صداقاته، تذكر د. سناء البيسي في كتابها سيرة الحبايب قول محمد عفيفي:

“استحلفه واستميت في أن يصحبني مرة لسهرة معهم: نجيب محفوظ وأحمد مظهر وعادل كامل وتوفيق صالح وعفيفي.”

ويقول نجيب محفوظ:

“ليست هناك تفسيرات محددة لتوقف الكاتب فجأة عن الإبداع. أذكر أن مثل هذه الحالة قد أصابتني عام 1952، وحين أخبرت زملائي أنني قد انتهيت ككاتب لأنني سأتوجه إلى كتابة سيناريو الأفلام، مرت سنوات، وعندما عدت أخبرتهم بأن الحركة قد رجعت مرة أخرى. هناك إذن أسباب غير معروفة لدى الكاتب نفسه تدفعه إلى هجر الأدب أو العودة إليه.”

حياته الأدبية:

يقول محمد عبد النبي:

“إن عادل كامل في رواية مليم الأكبر استخدم السخرية، وهي أقدم وأشجع أسلحة الرواية الحديثة منذ دون كيخوته وحتى كونديرا، إذ كان يدرك قوتها جيدًا فلم يتردد في توظيفها لكشف أقنعة وتناقضات أبطاله، الذين يعيشون بأدمغتهم في زمن ومكان وبأجسادهم في زمن ومكان آخرين.”

ومن معايشة شخوصه، نلمس روح الانهزامية في مواجهة الحياة، كما في “ملك من شعاع” التي اتخذ لها أحد ملوك مصر الذين آثروا السلام النفسي على المواجهة، وكما في “مليم الأكبر” التي تتجلى فيها مأساة البطل في مواجهة المصاعب حتى وهو يتنقّل من حالٍ إلى حال.

ولا صعوبة في قراءة كتاباته، فقد امتلك القدرة على إبراز عبقرية المكان والزمان ورسم أبعاد الشخصيات بلغة بسيطة بعيدة عن التجريد والغموض. فخلفيات مشاهده مليئة بالصور والمعطيات الواقعية، وهذا ما يميز إنتاجه، ويجعل قلّته خسارةً للقارئ.

أعماله الإبداعية:

“ملك من شعاع” (1943) – أعيد طبعها عام 1998 في مكتبة الأسرة، ثم أعادت دار الكرمة إصدارها.

“مليم الأكبر” (1944) – أعادت دار الكرمة طباعتها.

مسرحيتان مفقودتان: “شبان وكهول”، “فئران المركب”.

مسرحية “ويك عنتر” التي رفضت الفرقة القومية تقديمها، ثم عرضتها عام 1964 بعد تغيير اسمها إلى “عنتر وأنجة” بترشيح من رجاء النقاش.

قصة طويلة بعنوان “ضباب ورماد” في مجلة المقتطف.

قصة “ويك تحتمس” في مجلة الفؤاد.

روايتا “الحل والربط” و”مناوشة على الحدود” نشرتا معًا في كتاب واحد عن دار الهلال عام 1993.

شهادات الأدباء:

يقول شعبان يوسف:

“عادل كامل ذلك الكاتب الذي ألقى بحجر ثقيل وثمين في أواخر عقد الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي في حياتنا الثقافية، ثم مضى بشكل كامل.”

وقال نجيب محفوظ:

“إنه في طليعة كتاب جيلنا بغير جدال.”

ويضيف وحيد الطويلة:

“لا يعرف أحد كيف تأتي الكتابة، فالكتابة رزق.”

ومن هنا يمكن القول إنّ أسباب اعتزاله تعود إلى اغترابه وتشاؤمه وحيرته ويأسه، ثم إلى عدم تقدير الإبداع من بعض القائمين على الجوائز الثقافية آنذاك.