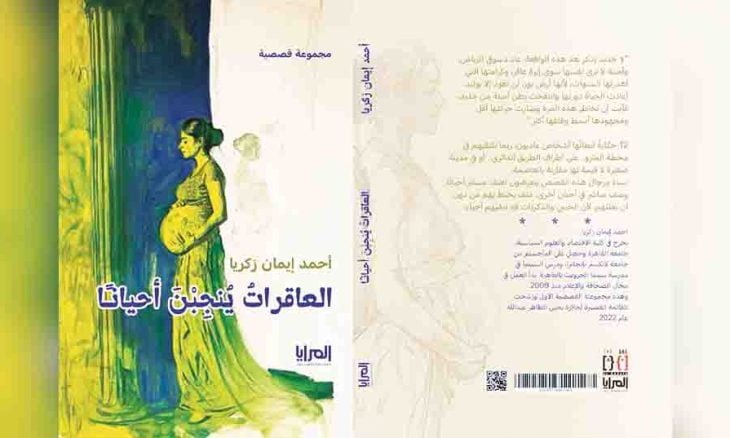

يحاول القاص أحمد إيمان زكريا، من خلال اللمسات الوصفية السريعة والدقيقة، التي تضيف إلى القصة بعداً فنياً، لا يقل أهمية عن السرد، لا يعوق مجرى الأحداث، ولا يقوم بتعطيلها، وإنما يعطي دفعة للحركة وللمشاهد، ويجذب القارئ إلى الاستجابة والتفاعل مع العمل. فهو يميل إلى الكتابة عن الشخصيات، لا عن نفسه، لإظهار بعض الحقائق، من خلال وجودهم في الحياة المتخيلة التي ينسجها لهم، وفي المصائر المبتكرة على الورق. وكأن حركتهم، وقوة استمراريتهم تستمد طاقتها من أنفسهم، ومن تصرفاتهم في المواقف المختلفة.

ففي قصة «جدران غارقة» استطاع عبر الوصف أن يبرز جوهر الشخصيات ويدعمها، رغم الثيمة المعقدة، الغارقة في ضباب الرمزية، والتي تفاجئنا منذ اللحظة الأولى بأشياء تعكس المعنى، وقيمته التعبيرية، اعتماداً على الصياغة الشعورية، والنزوع إلى تعرية الشخصيات سيكولوجياً:

«متكئاً على أريكته الوثيرة، وعيناه الجاحظتان تنظران بإعجاب للوحة يدور فيها بعض المساجين. كلما ركز في شكل الحركة الدائرية للمساجين، توهم نظره سرعة هذه الدائرة أكثر، فتزداد لذته. في لحظة، انتبه لبقعة صغيرة في يمين اللوحة من أعلى، فزعق بصوت قادم من المعدة: «يا 401!».

انفتح باب غرفته. وقف أمامه رجل نحيف، مُصفرّ الوجه، منضبط القامة، حذاؤه لامع، وبذلته الكاكية ناعمة الملمس لا اعوجاج فيها من أثر المكواة. أدى التحية العسكرية، استقام القائد من جلسته وقال: «هل شاهدت هذه اللوحة من قبل؟».

فأجابه 401: «نعم يا سيد V أنا أعلم جيداً أنها لوحتك المفضلة».

بلوحة فنية، لم يفصح عن صانعها، أو عنوانها، لكن العالم كله يعرف أنها لوحة المساجين، ويعرف ملابسات رسمها، وأن فان جوخ الفنان الهولندي الشهير، سيئ الحظ، رسمها في مصحة وهو يعاني ظروفًا بالغة التعاسة. وعن طريق جمل حوارية قصيرة نعرف أين نحن، وأننا إزاء واقع بالغ القتامة، واقع كافكاوي كئيب، لا يشار فيه إلى الشخصيات بالأسماء، ولكنهم يعرفون بالأرقام والحروف على نحو يجردها من انتمائها إلى الجنس البشري. نحن إذاً داخل سجن، وهناك قائد ومعاونون، وربما أسفرت أحداث القصة عن معانٍ أخرى. فهذا القائد السيكوباتي، سادي النزعة، قد يكون حاكماً لوطن، مكبلاً بالقيود، يعيش أفراده كابوساً ممتداً. معرضون للقتل في أي لحظة داخل هذا السجن الكبير الذي يديره شخص موتور، يطلق النار عليهم بدون أسباب معلنة، تحت وطأة نوبات جنون تنتابه بلا مقدمات تذكر.

تتضمن هذه المجموعة اثنتي عشرة قصة، مختلفة الموضوعات، لكن معظمها ينطبق عليه ما أشار إليه الدكتور خيري دومة في كتابه المهم عن «تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة»، وهو يتحدث عن القصة القصيرة والصيغة الدرامية قائلاً: «إن (صفاء) القصة القصيرة (الخالص) الذي يتحدث عنه أوكونور هنا، أو (الجمالية المحضة) التي حذر منها إدغار ألان بو من قبل، لا تعود إلى ارتباط القصة القصيرة (بالغنائية) و(مهارة الأسلوب) وكونها (مضادة للأحدوثة) فحسب، وإنما تعود أيضاً إلى ارتباطها – في الوقت نفسه – بالدرامية والدراما».

وهذا ـ مثلاً – ما يبدو واضحاً في قصة «سعد الساعاتي» الذي يدير الكاتب أحداثها، بترتيب زمني منضبط، يؤرخ لمشاهدها بذكر اليوم، والتقويم الميلادي. ملتزماً دقة بطله الذي يحترف مهنة إصلاح الساعات. ما يجعلنا نشعر بأن عنصر القصة الرئيس هو الزمن، ندور مع دورانه، من خلال عقارب الساعة القديمة، حيث تقاس الأيام بالثواني والدقائق والساعات. وحيث يمهد الراوي للأيام التاريخية بذكريات عادية، حتى يصل بنا إلى أيام عصية على النسيان، لا يستطيع أحد محوها من الذاكرة. فلندع السرد ونلتقط من الزمن بعض أيامه المؤرخة، سلسلة من المشاهد الموجزة، من خلال ذاكرة قوية، دربتها عقارب الساعة ومربع تاريخ اليوم، بالغ الصغر، الموجود بميناء الساعة، على إدراك مفهوم الزمن، لا على النحو الفلسفي بالطبع، ولكن من خلال التعامل مع بندول متحرك على الدوام. نحن نتابع لحظات من حياة مواطن بسيط، من بيئة متواضعة تتأثر بأي هزة اقتصادية، لذا لا تحمل الرؤى وجهات نظر مؤدلجة، أو نزعة وجودية للتأملات. فلنتابع معاً محطات من تاريخ هذا البطل: «الجمعة، 9 أكتوبر 1992، ليلة زفافهما. لم ينتظر كثيراً بعد أن أنهى تعليمه الصناعي في أحد المعاهد الحكومية. أراد أن يحمي نفسه من الفتنة التي تضرب كل الشباب حوله.»

هذا وضعه الاجتماعي والطبقي. أما عن تفاصيل المهنة فالفقرة التالية تلقي الضوء على تفصيلة مهمة من تفاصيل المهنة: «في عام 1989، أصدرت الشركة اليابانية ساعة اسمها F91W اجتاحت العالم. وظهرت من هذا النوع أشكال مختلفة، المعدني والبلاستيكي. هذا النوع من الساعات لا يرغب سعد في تصليحه». لقد اعتاد على شكل الساعات التقليدي والعقارب المعدنية التي تدور حول نفسها، أما الساعات الرقمية الشبيهة بالآلات الحاسبة، فكانت عدوته اللدودة.

ثم نصل بعد ذلك إلى الزلزال الذي ضرب مصر في عام 1992، ووفاة صديقه، الجار المسن، تحت أنقاض بيته. ليختتم القصة، بمشهد دال رغم قسوته. مشهد يؤكد صيرورة الحياة، وديمومة الزمن: «يد محشورة وسط الإسمنت والتراب والحجارة، وجه مخضب بالدماء، ونظارة محطمة، ساعة غراند سايكو تتحرك عقاربها بكل رشاقة وسط هذا الحطام. الساعة 8:30 صباحاً.. يفك الساعة من حول المعصم.. يرتديها.. يتجه لشراء جريدة الأهرام».

يلجأ أحمد إيمان زكريا، أحياناً، إلى تصوير الجانب المنهار من العالم، راصداً لكثير من الجوانب المظلمة، وإن بدا ذلك بشكل غير مباشر، عندما يحاول محاكاة هذا العالم، مقترباً من بعض الحقائق.

كما في قصة «العاقرات ينجبن أحياناً»، فثمة موضوعة اجتماعية، تقليدية، تتشابه تفاصيلها في كثير من الأماكن داخل مصر، وكذلك من الممكن استعارة أي موقع على امتداد مساحة الوطن العربي، لجريان القصة فوق أرضه، بدون شعور بالمبالغة، فهي تتشابه، وتدخل ضمن منظومة عادات وتقاليد شرقية محضة. الحكاية مكتوبة وفقاً للنمط الكلاسيكي عن امرأة عاقر، تعيش في بيت عائلة زوجها الذي يعمل في الخليج. هنا لا بد أن يكون والد الزوج (حموها) طيباً عطوفاً، وأن تكون الحماة متقلبة، وشقيقة الزوج هي مصدر الخطر والحقد الدائم على الزوجة، في هذه القصة يتم اللجوء إلى الطب تارة، والخرافات والوصفات الشعبية تارة أخرى. في إشارة لا تخفى عن توتر العلاقة بين الحداثة والملاذات الغيبية والتقاليد.

لكن يبدو أن الكاتب لا ينسى أنه خريج سياسة واقتصاد، فهو يدير نصاً تتجلى فيه السياسية كخلفية صاخبة، أو لحنا بوليفونياً، متخذاً له مساراً موازياً رفقة الخط الرئيس للقصة. لقد جعل الحكاية تدور مع بداية وقوع حدث خطير في التاريخ المصري المعاصر، وهو انتفاضة الأمن المركزي في 25 شباط (فبراير) عام 1986، في زمن حكم الرئيس محمد حسني مبارك، حيث تتقاطع السياسة مع الأحداث، وتلقي بظلها الثقيل على النص، ما يجعل رموز الأشياء تنهض بعملها الخلاق. فالمرأة العاقر تمثل حالة انتظار للأمل مشفوعة بالرجاء. إنها تحاول عدم الاستسلام رغم الضغوط المحيطة بها.

أحداث الأمن المركزي تمثل مرجعاً تاريخياً ليس معزولاً عن السياق العام، فكرة الموت، موت الجنود، موت الطفل خنقاً بيد العمة بعد فرحة الإنجاب، فعلتها بعيداً عن الأعين، وكأنها ترمز للخيانة داخل البيت. وكأن القمع السياسي يقابله القمع الداخلي، ويلتقيان على هدف واحد، وهو منع اكتمال الحياة، عن طريق الموت المجازي والموت الذي يبتلع الولادة، لكننا لا نفقد الأمل. فالتجدد لا يتوقف، يتكون في رحم امرأة، أو في رحم المجتمع، فالعاقرات ينجبن أحياناً، كما ينبئنا العنوان الدال. فالمرأة هي الأم، والأمة؛ وهي الوطن كما يرمز إليها في بعض السرديات!

يلجأ أحمد إيمان زكريا إلى الشكل التقليدي للقصة، إذ يدير حكاياته عبر الزمن، تاركاً له مهمة الكشف عن الأحداث تباعاً، كتكتيك سردي يفضله على غيره. هذا المنحى يسم قصص المجموعة بشكل واضح، وربما كان واحداً من أسباب سلاسة كثير من النصوص، مفضلاً الابتعاد زمنياً، عند تناوله للأحداث التاريخية، ناظراً إلى الماضي القريب من مسافة تتيح له الأمان، منصرفاً عن العزف على الوتر المعاصر، ربما لعدم وجود الهواء النقي، والافتقار إلى الظروف الصحية الجيدة التي تصون الكلمة.

لذا نجده يكسر التوقعات التي تساور المتلقي في أثناء القراءة، فهو يمارس لعبة ذات فعالية مختلفة، عندما يقترب من الوصول إلى لحن القرار، تجده يعيدك إلى الماضي القريب، تاركاً لك الربط بين اللحظتين: الماضي والحاضر.. الحاضر لديه هو زمن الكتابة لا أكثر؛ اختزال العالم المعاصر عن طريق تضفيره بلحظة تاريخية يستحضر فيها المشاهد المثيرة، والمحطات الفاصلة من تاريخنا الحديث، الذي يبدو وأنه قد طالعه جيداً، كواجب قومي تفرضه استحقاقات الهوية.

نقترب من هذه المعاني المغلفة بالرموز، نتجاوب معها كرسائل، على الرغم من إخفائه لذاته، حين يلجأ إلى تقنية الراوي/ البطل؛ مستخدماً ضمير المتكلم الذي يجعل السرد قريباً وحميمياً، حتى وإن كان المنظور مقيداً بسلسلة من المشاهد القصيرة، قليلة الشخصيات، بطيئة الحركة. كما نجد في قصة «شعري الأبيض» الذي يتحدث راويها عن عائلته، عن خاله تحديداً، بادئاً من الماضي كالعادة: «كنت صغيراً، لا أتذكر كم كان عمري حينها، لكنني أتذكرهم جالسين في بيت جدتي الفسيح، وهو جالس متأنقاً وسط العائلة بعد أن حصل على شهادته في الشريعة والقانون».

يذهب الراوي بعدها إلى بعض التفاصيل، بيت جدته، «الدوار» بلغة أهل القرية، البيت الذي يستقبل الجميع. الخال عبد الرحمن، أو (عبو رحمان) كما ينطقها أهله وأبناء قريته التابعة لمدينة طنطا. هذا الشاب ذو خصلة الشعر البيضاء الذي تذكرك بالممثل المصري صلاح قابيل، لقد توقعوا له العمل بالنيابة، لكنه يلتحق بوظيفة عادية بوزارة العدل (عليك أن تخمن الأسباب). نتابع ذكريات هذا الراوي ورصده للشيب الذي غزا رأس الخال على مدار السنين. نكبر معهما، حتى نصل إلى لحظة وفاة الخال في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة، عندما كان الراوي شاباً يدرس الدكتوراه في ألمانيا، جاءه صوت أمه عبر الهاتف، أخبرته بالوفاة، فبكى كالطفل، وهو يشاهد على شاشة التلفزيون الألماني الاحتجاجات المتصاعدة في العالم العربي، شعر بأن الصمت الثقيل يخيم على سماوات طنطا وبرلين: «أغلقت التلفاز على صور وأصوات تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتب مصري، المجموعة صادرة عن دار المرايا للثقافة والفنون 2024،

نقلاً عن القدس العربي