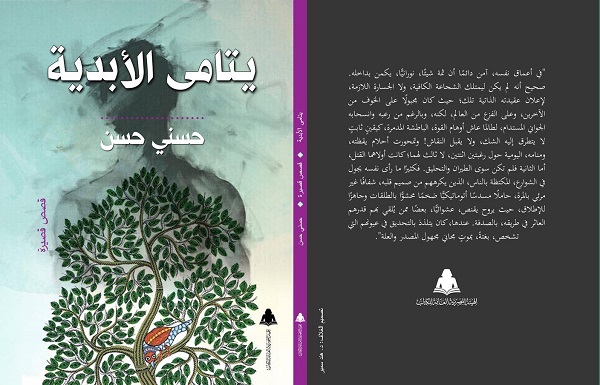

حسني حسن

(إلى نجيب محفوظ)

لملم بعض الغيارات الداخلية النظيفة، مع قميصين قطنيين، وبنطلون جينز، وألقى بها، كيفما اتفق، في “الهاند باج” الصغيرة، عاقداً العزم على الذهاب في صمت، وبلا عودة. في السيارة، وقبل أن يضع المفتاح في “الكونتاكت”، لم ينس أن يغلق “الموبايل”، ويرمي به، بإهمال وضيق، على المقعد المجاور. أدار الراديو على موجة البرنامج الموسيقي، لتنطلق نغمات “توكاتا باخ” قوية راعدة ومنذرة. مضى، مسرعاً، عبر طرق المدينة، شبه الخالية، في هذه الساعة المتأخرة من ليلة شتوية باردة. فتح زجاج النافذة المجاورة، لينساب الهواء المشبع بالرطوبة، ويرزح بثقله على صدره، فيزداد تنفسه حرجاً. يضغط على دواسة البنزين بقوة أكبر، ولا يبدأ في الشعور بالراحة، نسبياً، إلا بعد أن يجد نفسه قد خلف المدينة الكبيرة من ورائه، وراحت السيارة تنهب الطريق وتشق الظلام باتجاه الغرب.

بمجرد أن ظهرت على شاشة الكمبيوتر أمامه كلمة الغرب، توقف الكاتب عن متابعة الكتابة، وغرق في تأمل عميق. أخذ يسأل نفسه: لماذا الغرب تحديداً، وليس الشرق؟ هل لأن الغرب هو موطن الأفول، ومستًقر الغياب؟ أم لدلالة الغرب الثقافية التي تعني له، مع الاغتراب وبرغمه، التحرر والعقل ونبذ الخرافة، كل الخرافة، عن الموت كانت، عن الحياة، أو عن الحب؟ وكيف يقود بطله، الملغِز هذا، على درب الذهاب بلا عودة، كما كتب؟ ثم الذهاب إلى أين بالضبط ؟ وهل يعني الذهاب رحيلاً تاماً وانمحاءً كاملاً، أم لعله مجرد غياب بالجسد؟ والأهم من ذلك كله؛ لماذا الذهاب؟

في الشاليه، المرتجف بعزلته، على حافة القرية الساحلية المهجورة من ملّاكها شتاءً، تمدد على السرير بملابسه الكاملة، يغالب ارتعاشة اعترت الجسد الملتهب برداً. أحس بذاته مطعونة في صميم ذاتها. كان إدراكه لعجزه، ولعجزه عن مداراة ذلك العجز، أفدح من قدرته على الاحتمال. لكن، هل يقدر على تحمل وجع البعاد عن الصغيرة؟

-كلُ حبٍ كما يولد ويستعر، لا بد يوماً أن يذوي ويموت، وإلا فإنه يُميتك أنت.

حدّث نفسه، معانداً ومكابرا.

-فقط، علي أن أسترجل، ولو لمرة واحدة في العمر!

-ولكن، البنت، ما ذنبها؟

– ذنبها أنها وُلِدت ذات يوم، مثلما وُلدت أنت وأمها والكل، فوصِمنا، جميعنا، بالذنب، فمن يعبأ بتحرير البشر من الذنب؟ من يأبه لهم؟

ألقى بحذائه بعيداً، واستسلم، أخيراً، للتثاؤب، وهو يلمح تباشير الفجر تتسلل داخلة من بين خصاص الشرفة الموصدة .

كان يخطط للكتابة عن رجل أضاع عمره، جلّه، في السعي وراء الأمان والاستقرار، ليكتشف متأخراً، وربما متأخراً جداً، أنه إنما كان يلاحق سراباً نهارياً مخاتلاً في ليل بهيم سرمدي لا ينبلج عنه فجر ولا تُشرق له شمس! كان يخطط للكتابة عن الثأر للذات التي ألفت نفسها، فجأة، على حافة الوجود، عند خط التماس، الرفيع والمتأرجح، فوق الهاوية اللانهائية، والتي لا تزال تتوسع منذ أربعة عشرة بليون عاما ! لكنه، وبديلا عن ذلك كله، اندفع يكتب عن الحب، وعن الذنب، وعن تحرير الإنسان من الذنب! فكم هو غريب أمر هؤلاء الكتاب! ويا لبؤسهم وتفاهتهم !

رآه يتمطى على فراشه العريض نفسه، فانتابه الذُعر. كان ذا قامة مديدة، وجسد قوي متناسق مفتول العضلات، أما وجهه فقد لاح جميلاً، بل وفاتناً، في قسماته المنمنَمة، ودقة خطوطه، وشعره السبط الأسود المنسدل على جبهة وضيئة تحتها عينان نجلاوان واسعتان وفم شهواني يذِّكر، فوراً، بفم “زهيرة” التي سبت القلوب، وُأريق على درب وصالها دمٌ لم تشهد “الحارة” مثيلاً، لا لنقاوته، ولا لعفونته، من قبل، ولا من بعد. بادره بالسؤال :

-كأنك تستغرب وجودي؟

هز رأسه إيجاباً، عاجزاً عن التحديق، مباشرةً، في عينيه المتوامضتين بشرر مخبوء، ومأخوذاً، من حيث لا يدري ولا يريد، بابتسامة ساخرة، ومتألمة، زمَّت جانب الفم الشهوي الموروث عن “زهيرة”.

-لو أن الأمر بيدي، ما كنتُ لأجيئك أبداً، فمن تكون، حقاً، حتى أكلٍّف نفسي كل هذا العناء لأجلك؟ ما أنت إلا رجلٌ تافه، عجز عن مواجهة عجزه، فأراد أن يضرم النار في الوجود بأن يشعل أصابعه الطرية، الشبيهة بأصابع النساء، ثم جلس ليبحث في معنى الذنب وحدوده.

أنهى كلامه بضحكة مجلجلة ضارية، ومُرة. غالب رعبه، الذي ألجم لسانه حتى اللحظة، وغامر بالرد :

-ومن يجئ بك، رغماً عنك؟

-من يجئ بي؟ يجئ بي من يجئ بك، أنت أيضاً! أما أنا، فقد أتي بي مرتين، في الأولى صورني على شاكلة إله مسخ وربٍ ضد، وهبني نفساً لا حدود لعنفوانها، وروحاً لا نظير لتمردها، منحني الجمال والقوة، ثم الحب الذي أثملني ودوّخني، كل ذلك ليبتليني من بعد بالموت، لكن “جلال” ينبغي له ألّا يموت، حتى وإن ماتت “زهيرة”، هل تفهم؟

انتصب في جلسته، متحدياً و غاضباً. كان يشعر بالغيظ، وكأنه قد أُهين إهانة بالغة. لم يهتم مضيّفه، فواصل استفزازه، وصاح به هازئاً :

-لكن “جلال” مات عارياً عند سور التكية، لم تُخلٍّده مئذنته السامقة العجيبة المسكونة بروح الشيطان، ولا ترياق “شاور” الدجال !

أوشك أن يفتك به؛ قبض على خناقه، ورفعه عن الفراش بيد واحدة حتى صار نفسه يصاعد حرجاً، ثم، فجأة، رمى به، ثانيةً، كخرقة معلوكة، وأدار له ظهره باحتقار، وهو يهمس :

-وهكذا يُحتضَر الآلهة النصف، أيها البائس، عرايا وحيدين، على أعتاب الحضرة.

…………………

* من المجموعة القصصية “يتامى الأبدية” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب