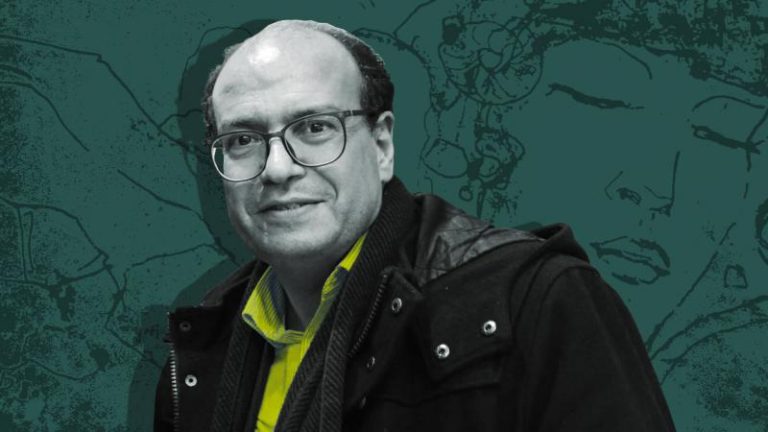

أسامة كمال أبو زيد

ما زالت بورسعيد ترويها كما تروي المدن أساطيرها الأولى؛ ليلةٌ اشتعل فيها المسرح حتى غلب صوته هدير البحر الحارس لبواباتها. لم أكن هناك، لكن الذاكرة التي ورثتُها عن تلك الأرض منحتني عينًا أرى بها ما لم أشهده؛ كأنني كنت واحدًا من أولئك الواقفين في الصفوف الأخيرة، أصفّق وأرتجف، بينما التاريخ ينهض على الخشبة ليلعب دوره الأخير. كان ديسمبر 1974، والمدينة تستعد لعيد النصر. الهواء مفعم برائحة الملح والبارود والفرح المؤجل. في قصر ثقافة بورسعيد كان المسرح ينتظر عرضًا بعنوان «رواية النديم عن هوجة الزعيم»، تأليف محمد أبو العلا السلاموني وإخراج عباس أحمد. لم يكن أحد يتوقع أن تلك الليلة ستتحول من احتفال فني إلى معركة بين الحلم والأغلال، بين النديم العائد من التاريخ، والواقع الذي يكره صوته.

يروي السلاموني في شهادته، وقد عبرت الكلمات دهورًا لتصل إلينا كضوءٍ لا يبهت:

“كنا وقتها في دمياط، مثل غيرنا من أدباء الأقاليم، نحلم باتحادٍ حرٍّ مستقل للكتّاب، لا يخضع للاتحاد الاشتراكي الذي أراد احتواء كل شيء. كانت بورسعيد تستعد لعيد النصر، فاتفقنا أن نعلن بياننا هناك، في ليلة المسرحية، تضامنًا مع أدباء المدينة. علّقنا البيان على باب قصر الثقافة، كان البيان صرخةً في وجه الصمت، يطالب بإنشاء اتحاد وطني ديمقراطي مستقل للأدباء والفنانين، ويحتج على ما سمّاه “الثقافة المهترئة” ، ويطالب بإنشاء فروع لجمعية كتاب الغد في المحافظات .

داخل القاعة، بدأ العرض. الأضواء على الخشبة تشتعل كجمرٍ في الظلمة.

كان محمد الكتاتني يؤدي دور أحمد عرابي، فذابت الحدود بين الممثل والشخصية، وصار عرابي كائنًا حيًّا من لحم المدينة ودمها. يقول بعض الحاضرين إنه حين قبضوا عليه بعد قليل، كان ما يزال يرتدي ملابس الدور، وكأنه لم يخرج من الشخصية حتى وهو يُقتاد إلى الزنزانة. ظلّ يحمل ملامح عرابي إلى آخر عمره.

أما اللحظة التي فجّرت كل شيء، فكانت حين صعد مجيد سكرانة إلى الخشبة وألقى البيان على الجمهور. لم تكن جملةً عابرة، بل إعلانًا مفتوحًا عن الحلم. دوّى التصفيق، ارتفعت الأصوات، واهتزّ القصر . عندها رفع مدير الثقافة الهاتف، يستغيث. لم تمضِ دقائق حتى حاصر الأمن المركزي قصر الثقافة بالمدافع الرشاشة.

دهموا القاعة، اختلط الصراخ بأزيز الأحذية، وامتلأت الخشبة بالجنود. أُطفئت الأنوار، وبدأت الليلة الأخرى: ليلة القبض على النديم.

تم القبض على ثلاثةٍ وعشرين من الرجال وثلاث فتيات.

من بينهم محمد أبو العلا السلاموني، البدري فرغلي (العامل الذي سيصبح نائبًا تاريخيا في البرلمان فيما بعد)، قاسم مسعد عليوة (الكاتب والأديب البورسعيدي)، محمد الكتاتني، السيناريست رضا الوكيل، المخرج المسرحى مراد منير، مجيد سكرانة، أحمد زحّام (الذي صار فيما بعد نائب رئيس هيئة قصور الثقافة)، زكريا إبراهيم (مؤسس فرقة الطنبورة لاحقًا)، محمد يوسف شاعر المنصورة، صلاح المنسي، حميد مجاهد، سمير كراوية، راغب كراوية، وفاء عبد الرحمن، ووجوه أخرى من المدينة حملت في أعينها ذهول الحلم المكسور.

اقتيدوا إلى سجن الزقازيق العمومي، القضية رقم (738 لسنة 1974 – حصر المناخ بورسعيد).

يروي السلاموني:

“بعد علقة ساخنة، رحلوا بنا في اليوم التالي إلى الزقازيق، واحتُجزنا ثلاثة أشهر بقانون الطوارئ. كانت التهمة أهونها إحراز منشورات، وأعظمها العمل على قلب نظام الحكم.”

في الزنزانة الضيقة، وُلدت حكايات أخرى. كان معهم محمد يوسف، وقاسم عليوة، ومحمد سعيد، كتبوا على الجدران، وأنشدوا القصائد، وحوّلوا السجن إلى مسرح آخر بلا ستار. ومن هناك خرجت بذور نصوص جديدة، كما لو أن الفن لا يُسجن بل يتجدد.

كان بعض المقبوض عليهم قد أُفرج عنهم سريعًا، مثل فؤاد حجازي، محسن الخياط، أحمد سخسوخ، محمد الشهاوي، عباس أحمد (مخرج العرض نفسه)، ومحمد سعيد. أما الآخرون فظلوا في السجن حتى أواخر مارس. يقول البدري فرغلي في شهادة لاحقة:

“لم نكن نخطط لثورة، كنا فقط نحلم بمسرح صادق. لكنهم خافوا من الصدق أكثر مما خافوا من السياسة.”

بعد عقود، ظلّ أهل بورسعيد يذكرون تلك الليلة كلما أُضيئت خشبة مسرح، كأنها المرة الأولى التي قالت فيها المدينة كلمتها بصوتٍ جماعي. كانت ليلة النديم أشبه بطقسٍ تطهيري؛ فيها تكسّرت القيود القديمة، وتوهّجت الحرية للحظةٍ خاطفة ثم تفرّقت كشرارة في الريح، لكنها لم تمت.

واليوم، حين يمرّ أحدهم أمام قصر الثقافة القديم، يلمح في الظلّ طيفَ الممثل الذي لم يخلع زيّ عرابي، ويسمع النديم يهمس من وراء الستار:

“أنا لم أُعتقل، لقد خرجتُ إليكم في هيئة أخرى.”

تلك كانت ليلة النديم… اليوم الذي عاد فيه على خشبة المسرح لا ليمثل التاريخ، بل ليصنعه من جديد.