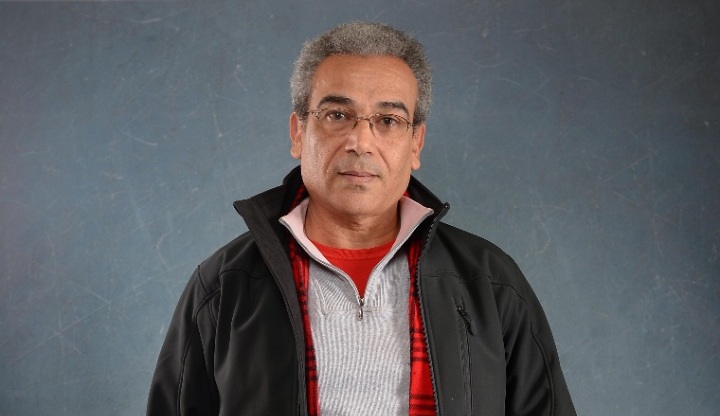

وجه علاء الديب يمنح الراحة والسكينة.. كأنه وجه جدٍّ لك، حنون قريب من نفسك حتى تشعر أنك قابلته وجلست معه وتعرفه حق المعرفة.. في كتابته ونس ودفء ممزوج بحنين قديم وموجع مع مرارة تشق الحلق، يبدو بلحيته البيضاء وعينيه المنطفئتين من أثر الزمن والمرض كرجل قادم من زمن بعيد زمن نقي، يغلق عينيه مخافة الامتلاء بعوادم التخلف.

قبل الرحيل بأيام كانت الأصوات تتنادى من هنا وهناك تردد في صوت واحد، أنقذوا علاء الديب، عالجوه على نفقة الدولة لكن الآذان كانت مصنوعة من طين أحيانا ومن عجين في أحيان أخرى، بدا الأمر – ليس مع الديب وحده- أشبه بالتسول على الأدباء المرضى، كمحمد جبريل ومجيد طوبيا ومن قبلهم كثيرين رحلوا مُخلفين غصة في حلوقنا لم تغادرها حتى الآن.

أفضل ما يمكن أن نقدمه لكاتبٍ لا يكتب بسن قلبه المغموس في الحبر بل يكتب بروحه المعجونة بالإنسانية الساكنة بداخله أن نتحدث عن أحد كتبه، ونعرضها للقراء، ونُلحُّ في ضرورة قراءتها.

على طريقته الخاصة في تحويل الكتب إلى عصير، نتذكر شيخ الطريقة بتلاوة ورد من أوراده، وهو كتابه “وقفة قبل المنحدر من أوراق مثقف مصري، 1952- 1982” ، الذي يستعرض فيه رحلة تقارب الثلاثين عاما، بدأت بعام 1952 العام الذي شُحنت فيه سفينة الأمل متجهة إلى ذروة جبل عال، أشار المثقفون للشعب عليها، قالوا للمسكين: هناك مكاننا، هيا بنا، صدقهم الجميع، وكانوا هم أول من صدقوا أنفسه، لم يتركوا موضعًا للشك كي يتسرب لهم، لكن الصعود لم يستمر، للخلف دُر أيها الوطن، ثم للمنحدر، كانت هذه السنوات تحتاج لمساءلة أو وقفة من جانب أحد المثقفين المسكونين بالأمل والموجوعين منه أيضا، كانت أوراق المساءلة حقيقة، فيها من مرارتها وقسوتها، ووطئتها التي قضت علي الكثير إما بالسجن أو بهرس المبادئ تحت أقدام النظام الحاكم، أو بالنفي في جزيرة الصمت واجترار الذكريات، والعيش على مخزون الوهم الذي تم تعاطيه لسنوات عديدة،

يقدم علاء الديب وقفته؛ جرعة قليلة لكنها قادرة على إيقاظ النائم وإفاقته من غيبوبة المنحدر:

“هذه أوراق حقيقية

دم طازج من جرح جديد

كتابتها كانت بديلا للانتحار”

يُشرع الديب نوافذ ذاكرته أمامنا، لم يعد الوقت لائقا بأنصاف الحلول وبمواربة الأبواب، الذاكرة هي الحياة، هي الماضي والحاضر، وهي المستقبل المُضبب، الذاكرة كما يصفها هي المرض والمحنة، الذاكرة صارت الوطن، والوطن صار ذاكرة، الأحلام في أزمنة الشح والتقتير بتحقيقها تصير ذاكرة أيضًا.

هل يمكن أن تصبح الذاكرة غير قابلة للعزاء والصفح وتَقبل اليد التي تمتد لتصافح وتطبطب على صاحب القلب المجروح، الذاكرة لا تنسى ولا تعرف مفرداتها معنى المحو.

يقول الديب “الأمم المتحضرة لا تدفن تاريخها” ونحن نردد الفاتحة كل يوم خمس مرات في صلواتنا رحمة على تاريخنا، من منا يذكر أين تقع تلك المقبرة التي تضم رفات آلاف السنين من الحضارة، نكتفي بمصمصة الشفاه، ولا يقين حتى في أن صلواتنا من أجله تُقبل، صرنا أبناء لا نعرف معنىً للبر، أحفادًا نسوا أن هناك مقبرة، فكيف يتذكرون أن لنا تاريخًا وحضارة؟!

يُقلب الديب كراسة المثقف البرجوازي الصغير الذي نبت من عائلة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة؛ طبقة الموظفين الذين يعدون الراتب قرشا قرشا كما يعدون الشهر باليوم، وفي انتظار العلاوة الدورية تبزغ على الشفاه بسمات، وفي القلب تزهر بذور أماني مجهضة، لم يخض علاء الديب تجربة السجن الحقيقي ذي الأقفال والجدران لكنه يؤكد أن سجن الأحلام الميتة التي لم تغادر رائحة تعفنها أنفه أبدا ظل يقبض على روحه دائما، إذا كان الحلم بحجم الوطن فالسجن سيصير كبيرا بحجم خيباته، ساعتها سيشعر ذلك المثقف أن تلك الرائحة العفنة تخنقه وستقضي عليه.

“كان عليَّ أن أعيش السجن في بيتي وشارعي وعملي، كان عليَّ أن أضاجع جسد الحلم الميت، والآمال المحبطة”

ثم يتساءل عن جدوى الكتابة في فضاء خالٍ من القُراء، تجربة أن ترفع الآذان في مالطة، يبدو أنه عانى منها، وكأنه يكتبنا، الصوت إذ لم يجد أذنا تعي، سيَذبح حنجرة صاحبه، يدميها إن استمر الصمم.

“حاولت أن أقنع نفسي دائما بأنه لا معنى للأديب أو الفنان الذي يكتب لكي يقرأ له الأصدقاء أو ليوزع – من كتابه طبعة على حسابه- مئة نسخة.”

يسقط الفنان المملوءة رأسه بمشاريع الأحلام في بئر سحيقة سموها في وقتها “نكسة”، يقول الديب عن القائد” ظهر عبد الناصر على الشاشة، أعلن الهزيمة وانسحب”، كسا الحزن وجه القاهرة، وطلا جدرانها بلون قاتم، ضاع المثقفون والمنظِّرون وتشتتوا على المقاهي:

“أبحث في القاهرة عن حي قديم، عن زقاق رطب، عن وجه صديق، لكن مدينتي صارت غريبة، صوت الشعراء فحيح، جعلتني سنوات الهزيمة شيخًا بلا حكمة، وسكن في قلبي البوم”

كان الشرخ قد اتسع مع مرور السنوات، لكنه اختفى تماما يوم النكسة، فقد اتسعت الهُوة، صارت طاقة الألم لا تُحتمل رؤيتها، تحولت الثورة إلى “نظام مشغول بنفسه”، وتجسدت معاني لكلمات مثل “المصالح” و”الانتهازية”.

يوجِّه علاء الديب في نهاية الكتاب اللوم إلى المثقف، وكأن وقفته ضده لا معه، على طول الطريق كان يمكن أن يكون له دور أفضل من ذلك، أن يعلو صوته في وقت تشتد الحاجة إلى علو الصوت، وإلى منبر يلفت نظر الغافلين إلى الخطر لكن مضت القافلة وكان نصيب المثقف من الصمت كبيرًا جدا، يقرع الديب بكلامه اللاذع جماعة المثقفين:

“تاجرنا حتى بالإيمان والعقيدة وفقدنا الوعي ثم استعدناه، وعدنا نفقده من جديد”

تنتهي أوراق علاء الديب التي عرضها في كتابه صغير الحجم هذا، قدم عصيرًا لثلاثين عاما في أقل من مئة ورقة، لكنها تحمل عصارة ونزيف سنين من عمر الوطن تحتاج لوقفات، أوراق علاء الديب الذي نترحم عليه في هذه الأيام بعد رحيله تحتاج منا لقراءة وإعادة قراءة لجميع أعماله، خاصة ثلاثيته ” زهرة الليمون، أطفال بلا دموع، قمر على المستنقع“

الوفاء أن نقف وقفة قبل المنحدر، قبل العاصفة والزلزال، وقفة للمحاسبة لنقد الذات والوطن لا لجلدهما، فلم يعد هناك احتمال لسوط الجلاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روائي وناقد مصري