نهى خطاب

اختبرت معنى الفقد بتنويعاته المختلفة، أما بالنسبة لفقد أحد المقربين لي بالموت، كان أبي أول من اختبرت معه ذلك، كنت حينها طفلة صغيرة في الحادية عشر من عمري. لم أشعر بالصدمة أو الوجع العميق أو بحزن أسود لا يلتئم، لم أبك أو أشعر بالأسى أو الـgrief كما يُسمى بالإنجليزية، أو بأن أبي قد ترك فجأة فراغاً موحشاً. لم أشعر أني أصبحت واقفة في خانة اليُتم. ربما غياب أبي العملي عن تفاصيل حياتنا وابتعاده النفسي والعاطفي عنّا هو ما وفّر لي الحماية من كل ذلك. ما حدث أني ظللت لفترة أحاول استخدام عقلي لأفهم كيف يختفي الإنسان من على ظهر الأرض هكذا، بهذه البساطة.

كيف يمكن لأحد أن يكون حاضراً في حياتنا، يمشي، يضحك، يتحدث، يأكل، يشرب، ينام، يرتدي ملابسه، يذهب إلى عمله، يقود سيارته، يجلس أمامي، يلمسني، ينظر في عيني، ثم يختفي، لا وجود مادي له، يتبخر، كأنه لم يكن. يتحول إلى فكرة، إلى صورة، إلى صوت كما يحدث في الفويس نوتس التي نسجلها الآن على تطبيقات المحادثة، ولكنها قديماً كانت عبر شرائط الكاسيت.

ترتبط الفكرة بالخيال، محاولات تخيل ما حدث في الماضي وسد الفجوات في حياته معنا وعلاقتي به، وترتبط بمحاولات تذكر الرجل الذي كان عليه، والأب الذي لم يمارس معي الأبوة، ولم يمنحني شبعاً من حبه. ومحاولات أخرى لتخيل ما كان يمكن أن يصبح عليه إذ ظل حياً، وكيف كان يمكن أن تتغير حياتي باستمرار حياته.

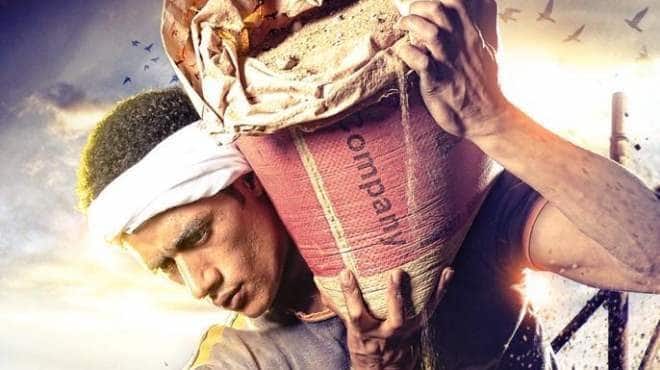

وتحمل الصورة العديد من التأويلات عن سياقها وعن المشاعر التي رافقت التقاطها ورافقته داخل صدره وهو ينظر للكاميرا، وفي الأغلب تخضع هذه التأويلات لرغبة ذاتية منحازة، تمني ما نرغب فقط في رؤيته وليس الحقيقة مجردة. إنه يحملني هنا فوق كتفيه وهو يبتسم في حنو، إذاً كان أباً رائعاً يقضي الكثير من الوقت معي ويقتسم مع أمي مسئولية رعايتي. لم يهرب، ولم ينفصل عني ويتخلى عن دوره معي حتى وهو موجود، جزء من نفس الأسرة وفرد من نفس البيت.

اختفى والد حسن أيضاً (طفش، وكانت أول مرة أعرف يعني ايه طفش). تبخر وجوده المادي دون أثر، ودون إجابات، فقط علامات استفهام كثيرة دون فهم. ما الخطأ الذي حدث؟ ماذا فعل حسن وأمه ليتركهما وراءه دون أي التفاتة إلى الخلف؟ هل تمكن الحزن من قلبه فأذابه؟ هل كان هشاً للدرجة التي أشعرته الخوف والثُقل تجاه مسئولية عائلته؟ هل خجل من عدم قدرته على حمايتهما فرحل بعيداً ظناً أن الحياة ستكون أفضل من دونه؟ ظل حسن عمراً بانتظار الإجابات، وارثاً الخوف، باحثاً عن الأمان، متعطشاً للحب. الفارق أن السؤال الأكبر عنده إذا كان أبيه حياً بعد، والاحتمالات للأسف تنذر ببعض الأمل المميت.

أما أبي فمات بالفعل ، وكانت المرة الأولى لأعرف يعني ايه مات. لن يعود ليجلس أمامي. أعرف أين دُفن، ولكني أيضاً أريد إجاباتي، أرتدي الخوف، أبحث عن أمان، وأتعطش للحب.

استطعت مع أمي إعادة تشكيل علاقتنا المعقدة والمركبة والمؤذية في أحيان كثيرة والعنيفة أحياناً أخرى، لأنها ما زالت أمامي، تحيا وتتشبث بي بكل طاقتها ولا تتخيل الانفلات عني مهما مر بنا أو أياً كانت الأثمان التي يجب أن تُدفع. تظل هنا وتستميت في حفاظها على حبلنا السري وتجبرني على الالتصاق بها. انفصلت أنا أيضاً وحاولت الانسلاخ لأحمي نفسي وأنقذها بعيداً عن كثير من التعقيدات، لأبحث عن بيت آخر يشبهني بشروط أخرى. كنت أحاول البحث عن صوتي وصورتي ولكني في الوقت ذاته لم أرغب في الانسلاخ الكامل. عدت لأني أردت أمي وأردت العائلة ولأني أريد أن أفهم وأريد أن أسألها وتجيب. بعد بعض الوقت كنت قادرة على الفهم والتسامح والحب. بينما أبي الذي ذهب بعيدًا، من أين يمكن أن أستعيده لأفهم؟ تذكرت أن في ركن لا تطاله الأيدي كثيراً في منزل أمي توجد الشرائط، ربما يمكنني استعادة أبي هناك.

لمح حسن شرائط الكاسيت المهملة والمنسية وأمه تبحث عن عقد البيت، اقترب خطوة من صوت أبيه الضائع، ووجد صورة مطموسة لوجه أبيه جالساً على نفس الترايسكل الذي يقوده مع رامبو، ابنه المتبنى وعائلته المختارة. بجوار الأب تجلس الأم وحسن الطفل في حضنها، ينظرون إلى الكاميرا ويبتسمون. أتخيل رؤية الأب أيضاً يبتسم رغم ملامحه الضائعة. هل كانوا سعداء حقاً؟

لم تسمح أمي بأخذ الشرائط معي خارج المنزل، كما لم تسمح لي بالاستماع إليها داخله. لم تستطع تحمل سماع صوت أبي، وأنا لم أستطع تحمل أن هذا ما تبقى في العلاقة بينهما، لا وجود لأي ذكرى دافئة بين زوج وزوجة، أب وأم. لم ترغب في التذكر، النسيان هو كل ما تبحث عنه، ولكن غضبها ومرارتها المستمرين لا يساعداها على ذلك أيضاً. توقفت كثيراً عند التباين بين تشبثها بالشرائط ورفضها القاطع أن تغادر مكانها، وبين رغبتها أن تبقى مدفونة دون أن يلمسها أحد.

أصررت على تشغيل الشرائط. إذا كانت هذه وسيلتي الوحيدة للتحدث معه، ومعرفة جوانب منه كإنسان وأب بعيداً عن رواية أمي، وبعيداً عن غضبي الشخصي تجاهه، فلن أتخلى عنها بسهولة.

دخلت إلى غرفة وأغلقت علي الباب وأدرت المسجل. بعد وقت قليل أدركت ثقل التجربة على قلبي وأعصاب أمي. لم أتمكن من الاستمرار. حفرة سوداء تكونت داخلي مملوءة بالخذلان. لم أعثر على الحب في صوت أبي وهو يراسل أمي. لم أسمع كلمة تدل على أي عاطفة بداخله. كان كلاماً رسمياً جامداً، حديثاً جافاً ومشحوناً بالتوتر وخالياً من الود. أغلقت المسجل ولم أعد للشرائط مجدداً.

هل كان عليّ النظر من زاوية مختلفة إلى محتوى الشرائط؟ إذا حاولت اتباع نهجاً أنثروبولوجياً، فعليّ إدراك موقعي أولاً، أنا ابنته، وتحكمني مشاعري المختلطة نحوه وعلاقتي المضطربة والمرتبكة به، سيكون لدي بعض الأحكام عليه، وسأكون محملة بغضب أمي وسخطها دون أن أعي ذلك. هل الهدف أن أعثر على نتيجة أفترضها مسبقاً أو أتمناها؟ أم من المهم أن أستمع في حياد تام وفضول أكبر نحو ما سأكتشفه بغض النظر عن مضمونه، وأن أتسائل عن سبب غياب العاطفة مثلاً من منظور تحليلي مع مراعاة سياق الزمن والظروف المحيطة وتركيبة هذا الرجل. من الطبيعي أن يتكون من عدة طبقات وألا يكون أحادي الأبعاد. فهو ليس فقط الأب الغائب أو الزوج القاسي، هناك جوانب أخرى بالتأكيد.

أتذكر عندما كان يتأثر ويدمع بسبب أحد مشاهد الأفلام الدرامية، وأنه كان يحب لعبة البازل ويلعبها كثيراً معنا، يحب البطيخ كثيراً، بارع في الرسم والخط العربي، لديه أنامل فنان. هو من عودنا على القراءة وأول من اصطحبنا إلى معرض الكتاب السنوي. حاول تعليمي السباحة، واصطحبني في رحلات الصيد، وربما أحببت السينما من خلاله. أتذكر التمشيات الليلية معه وأختيّ على الطريق الزراعي المعتم إلا من ضوء السيارات القليلة المارة، فيرمي بظلالنا أمامنا. في تلك العتمة كان يعلمنا كيف نقرأ النجوم في سماء الريف الصافية فوقنا، لكني ما زلت فاشلة في هذا الأمر. يدخل إلى المطبخ إذا كان مزاجه رائقاً- تماما مثل والد حسن – لسلق مكعبات اللحم كما يحب، ثم يضع قطعة في نص رغيف بلدي ويرش بعض الملح والفلفل ويتلذذ بأكله. كان شخصاً محبوباً من الجميع، لديه واجب في كل بيوت من تعامل معهم، سواء كانوا أقرباء أو زملاء عمل. شخص يعتمد الجميع عليه، يقدرونه ويحترمونه، يلجئون إليه ويبحثون عن دعمه ومشورته.

كان متواجداً بقوة في حياة الكثير، عطوفاً ومحباً، يتذكره الجميع بحب بعد موته، وأشعر أنهم يتحدثون عن رجل آخر غير أبي. أين أنا من كل هذا الحب المبعثر على الغرباء؟ لماذا تركني مع أفكاري بأني لست كافية؟ ولماذا عاقبني بعنف شديد حين حاولت أن أظهر حبي له؟

أتذكر أيضاً قسوته، وتعنيفه، ورعبي من ردود أفعاله الغاضبة. تأتيني كل الذكريات السيئة والعنيفة بسهولة شديدة دون مجهود، أول ما يقفز إلى رأسي، وتحتاج كل تلك الذكريات الجيدة إلى أن أعصر عقلي بقوة لأستعيدها.

أفهم جيداً تلك اللحظة الخاطفة عندما أوقف حسن صوت أبيه بعدما وصلته الملف الصوتي له وحاول تشغيله. أعي تماما عبء التذكر.

في محاولات الإنسان للتعامل مع وحدته وانعزاله، قد يبحث عن عائلة أو يحاول تكوينها، يحلم كثيراً ببيت دافئ وفطور صباحي مع شخص يحبه. الرغبة في اختراع عائلة بديلة والحفاظ على إطارها، هي رغبة في الإمساك بزمام الأمور وحماية العالم الذاتي من التصدع. الكثير من الوحدة يأتي بمزيد من الحب المتراكم الذي لا مجال لتصريفه. أين يذهب حسن بكل هذا الحب المختنق بداخله، وأين أذهب بكل هذه المشاعر التي لا تسمح لي الحياة كثيراً باختبارها؟ أتساءل بجدية ماذا يحدث داخل العلاقات، كيف يشعر من يحبه أحدهم، كيف ينظر إلى الحياة من يجد نفسه مرئياً في أعين مُحبة وراغبة؟ كيف يمكن للمشاعر أن تكون متبادلة هكذا، كيف يفعلونها؟ كيف نصنع عائلة، من أي شيء يتكون البيت؟

تقاطع طريق حسن مع رامبو واختاره ليصبح عائلته “حبيب أبوه ده اللي يبلعلي الزلط”. قالها بكل حنو العالم، حنو أفهمه وأنا أختبره كل يوم مع عزيزة وقطايف، قططي التي كونت منهما بيتي وعائلتي الخاصة، ولا أتخيل أن يأتي يوم أستيقظ فيه دون أن يكونا نائمين بجواري. تصادفت مشاهدتي الأولى للفيلم وقطايف مريض. ذهبت به إلى الطبيب في الصباح وشاهدت الفيلم في المساء. عاد إليه التهاب المثانة بعد عام ونصف من المرة الأولى. في تلك المرة شعرت بهلع كبير ونسجت سيناريوهات سوداء عن فقده. هذه المرة أنا مدربة جيداً بفضل الخبرة، أتعامل بشكل أفضل ولكن التوتر يأكلني على مهل وتتقافز الأسئلة أمامي، في ماذا أمهلت ليعود إليه الالتهاب، كيف كان يمكن تجنبه؟ أريد الإمساك بزمام الأمور والتحكم في كل شيء دون أن تفلت مني هفوة. في ليلة ما أتى إلى السرير وتكور في حضني كما يحب أن يفعل، ودون أن أفكر كثيراً استعدت كل ما أحفظه من القرآن ومسدت على جسده بيدي وأنا أقرأ بصوت خفيض، وأردت التصديق أن يدي شافية. أنا أمه فلابد أن تكون يدي كذلك مثل يد كل الأمهات. سأنقذه كما أنقذته في السابق. لا مجال للتخلي أو التقاعس في محبته وحمايته.

لذلك لم أفهم لأول وهلة أن حسن سيترك رامبو بالفعل لكي يذهب إلى كندا في نهاية العالم. للحظة فكرت “لا أكيد مش هيسيبه وهيلاقي حل تاني”، ثم أدركت أنه من الغباء والرعونة أن يفعل ذلك. حماية العائلة قد تتطلب الانفصال عنها أحياناً.

في الصيف الماضي مررت بشهر ثقيل وعنيف كنت أشاهد فيه إطار حياتي المحكم وهو على وشك التصدع. ظروف اضطررت معها إلى التفكير الجدي في البحث عمن يستضيف عزيزة في بيته بشكل مؤقت، وحرصت أن يكون هذا المكان قريب مني على بعد خطوات لأتمكن كل يوم من رؤيتها. على الرغم من ذلك جُننت لمجرد الفكرة، لم أستوعبها. تراكمت الأحداث الثقيلة على قلبي وكانت هذه الشعرة، فوجدت نفسي أبكي بهيستيرية شديدة وسط الشارع. أظن أن من رآني حينها كان سيفكر أنه جاءني للتو خبر موت أحد الأقرباء. لم أبك هكذا حين مات أبي.

طفرت الدموع من عين حسن للمرة الأولى حين تأكد أنه سيفقد رامبو، وحين قبل أخيراً بخسارة حبيبته بعدما رأى شريكها المستقبلي أمامه. تأكدت وحدته تماماً. تأكد خوفه. يبدو الأمر وكأنه ملتصق ببيت لا يستطيع الفكاك منه، تُهدم بقية الغرف والأعمدة فوق رأسه وحول منه بينما ينزوي في غرفة وحيدة منه. هكذا يضيع في القاهرة الباردة دون ونس، وهكذا أتخبط داخل هذه المدينة المتصدعة، لا يشغلني سوى أن أصنع بيتاً كالملاذ وسط كل هذا الخراب، وأتخيل أني عندما أعود إليه ليلاً، سأجد من أحكي له عن تفاصيل اليوم الطويل.

لا يبرح عقلي ذلك المشهد وحسن يدمع في المقعد الخلفي للسيارة، بينما يشاهد في استسلام الطريق يمر أسفل منه، ويراقب كل ما يرحل بعيداً عنه ويصبح وراءه.

رحل رامبو وبقى منه خوذته ولعبته، وبقيت معي أفكار وعلامات استفهام وأجوبة لا تأتي وشرائط كاسيت لا أقدر على الاقتراب منها، وحب لا أدري كيف أستعمله وأين أضعه، وفقد كبير لكل ما لم أختبره وما لم يحدث.