أحمد ثروت

منحنياً بخصري نحو ثلاجة العرض الضخمة، مسرعاً؛ لأتحاشى البرودة التي تحيط وجهي وذراعيّ المكشوفين، اتجهت أناملي حيث أشار طفلي؛ فأحاطت علبة الزبادي الممزوجة بقطع الفاكهة المنمنمة، التقطتها متذكراً بنصف ابتسامة خيالاتي صغيراً، أقصى ما امتلكناه أنا وأخي -أيام كنا صغاراً- لنخلطه بالزبادي؛ كان السكر، ملعقة واحدة كانت تقلب الطعم اللاذع أو المحايد لطعم حلو، لم يقفز تخيلنا لقطع من الفاكهة منغمسة في الزبادي المحايد. أمي كانت تصنع الزبادي وننثر نحن فوقه رذاذ السكر. بينما كنت أنثر السكر كيفما اتفق، كان أخي يرتب الرذاذ بحيث يغطي طبقة الزبادي المتماسكة تماماً بطبقة واحدة منتظمة من السكر .

**

بظهر منحن-بدا الألم من ضغط أمي لأسنانها ببعضها وإغماضة عينيها بقوة-وضعتْ الصينية الصغيرة برفق فوق “الونّاسة” الباهتة، ثم غطت الأكواب المنتظمة فوقها بقماشة رقيقة، وذهبتْ. كنت أراقبها كل خميس، تأخذ كوب الزبادي المميز الذي لا يجرؤ أحدنا على لمسه، تُقسم ما به في أكواب زجاجية فارغة، ثم تسكب فوقه اللبن الدافئ، وتُشعل “الونّاسة” خافضة شريطها للأسفل قبل فتحة الاختفاء بقدر يسير، وهي تضعها في ركن بعيد عن الهواء وعن أيدينا العابثة. متابعتي المستمرة لها لم تفسّر لي كيف يتحول كوب الزبادي الواحد لأكواب جديدة تماماً ، واستمرت دهشتي وقتاً، حتى عندما تستبدل أمي “ونّاستها” النحيفة بعين البوتاجاز الصغيرة أحياناً، حين تضطر لذلك مرغمة غير مقتنعة بجودة لا تُضاهي زبادي “الونّاسة”.

في صفي السادس أفهمني المدرس دور النار الرهيفة، والخميرة المأخوذة من الكوب المانح، لذلك حين كنت أرافق أبي وهو يشتري الزبادي (البلدي) من العجوز المجاور لمنزلنا لم تدهشني شعائره التي يمارسها قبل منحنا ما نريد، رأيت ذلك في بيتنا قبلاً، الذي استغربته حقاً هو أن يقوم رجل بوظيفة أمي. كنا نشتري من الجار العجوز حين تمرض أمي وتستمر راقدة في سريرها. ولم تكن أمي تكف عن العمل حين مرضها أبداً، لكنّ الأعمال التي تُمثل رفاهية ما، كعمل الزبادي فوق “الونّاسة” أو صناعة البسبوسة في (الحلّة الكهربا) كنا نفتقدها لأيام أو لأسابيع.

لم تكن وظيفة “الونّاسة” الوحيدة، تدفئة الخميرة الغارقة في اللبن الدافئ ليتحولا سوياً للزبادي المحايد، كانت تُستخدم كمصدر للإضاءة الخافتة آخر الليل، أو كنار هادئة مطلوبة تحت “قِدرة” الفول المنزلية، الفول الذي كان غذاءً يومياً رئيسياً. حين تضع أمي “الونّاسة” في الصالة، كانت الصالة تسع منضدة الطعام ومقاعدها الأربع المتابينة أشكالهم- بالكاد، ترسل ” الونّاسة” شعاعها المتحرك كحارس ليلي متخفٍ، تحيط أحلامنا برقة وتُنهي كوابيسنا أول قدومها. ينام أخي الأصغر ملتصقاً بالجدار البارد الذي يحد السرير من ناحيته، وأنا جواره دوماً أغمض عيني محيطاً أمنياتي بحبيبات السكر. كان العالم ضخماً و كنا نحسبنا كباراً جداً؛ كنا نحسبنا بحجم العالم.

**

بذلنا-أنا وأصحابي- جهداً كبيراً لنقنع أخي الأصغر بخوض التجربة، يجب أن يخرج من عالم يشمله وأمه فقط، يجب أن يعرف ما كان ومايدور وما جدّ في الحياة، اختراع الإنترنت والشبكات التي تصل ملايين الأجهزة والحسابات ببعضها مذهل وواجب على كل حي فهمه وممارسته، سيلعب مع آخرين ويحدّث اشخاصاً حقيقيين بثقافة ووعي يماثل ما يؤمن به.

-ستعرف أمريكاناً وهنودا ستلاقي كنديين وأستراليين وستُفاجأ بانجليز يحبون اللعب معك..

-أنت تبالغ كعادتك.

-جرّب مثل الآخرين، لن تخسر إن لم تكسب..

ـ ….

-فتيات مثيرات ولاعبو كرة وفنانون وكل نوع من البشر، ستجد كل شيء وكل واحد.

-لا أفهم التعامل مع الكمبيوتر، فكيف بالانترنت..

-سأصلك بحياة أكثر رحابة، بحياة تصنعها أنت كما تحب وتهوى.

-متى نبدأ؟

خلال دقائق تحركنا نحو القاعة التي أمارس فيها ألعاب “الفيديو” مع أصحابي- الcyber- عبر شبكة داخلية تصل أجهزة الكمبيوتر الموجودة ببعضها- اسمها lan -، نلعب فترة تطول أو تقصر ثم ننفصل تباعاً لنحادث صديقاتنا، أو ليتبادل كل اثنان منا حديثاً سرياً عبر الشبكة العالمية الـweb، مذهولين فرحين من تطور حسبناه في أفلام الخيال فقط، لكنه لحقنا وعشناه. كنّا نشعر بتفوقنا ووفرة حظنا عن أجيال سبقتنا.

انهمك أخي في عالمه الجديد يوماً بعد آخر، ولم يشاركنا ألعابنا لكنه تعلم طرائقنا في التعارف وجذب الأصحاب من خارج البلاد، أعجبني هذا في البداية، لكن قلقي اتضح من انغماسه الزائد، فقد كان يدخل برأسه وأصابعه وكتفيه في الجهاز الرابض قبالته، واضعاً السماعات الدائرية فوق أذنيه والجاً عالمه السعيد. كنت أتوقع أن انشغاله يرجع للانبهار بالعالم الرحب، لكن أصدقائي أعلموني ضاحكين أن واحداً منّا يحادث أخي متقمصاً شخصية فتاة، متخفياً في صورة عشرينية مثيرة متحدثاً بأجنبية بدت أصيلة، وكان أخي يراها في اشتياق لشرق أوسطي يمنحها عالم الليالي الألف. لم تكن اللعبة جديدة على أصدقائي أو مفاجئة لي، لكنني لم أنتبه لاحتمال وقوع أخي بين مخالبها التي ربما تترك فيه علامات لا تُمحى، فلمت نفسي عميقاً.

لمّا أجبرت صديقي على انهاء الوضع البائس في اللحظة، هاج أخي وماج، ثار وفارت دماؤه، ولم يقبل أبداً إنهاء علاقته التي انغمس فيها بروحه وقلبه دون سبب واضح أو مبرر مفهوم له، كان يخبط لوحة المفاتيح بقبضته ويعصر عينيه من الدمع، فعلمت أني مضطر لمصارحته بحقيقة فتاته الخيالية وألعابنا التي تخلو من براءة أو صدق.

قبل أن يكتمل شرحي قبض أخي بيديه مقعداً حديدياً حطّم به شاشات وأجهزة، حطّم أيضاً ذراع صديقي الذي خدعه، بينما كنت أجاهد بكل قوتي لأحتضنه بذراعيّ حتى تهدأ فورته ويتوقف دمعه، لم يكف هو عن الصراخ وتكسير ما حولنا إلا بعد أن هشّم عظمة أنفي البارزة بقبضته ونام فوق جهازه الحديدي.

**

حين أحافظ على ابتلاع حباتي السبعة قبل كل وجبة، فأنا بذلك أحافظ على كوني محبوباً من المحيطين بي، أتبادل حديثاً كروياً أو مناقشة هادئة لموضوع من موضوعات الحياة دون أن يتأفف رفيقي من رائحتي أو يتعجب من تقلصات وجهي، كذلك أستطيع التفكير و التعبير عن فكرتي بهدوء واتزان غير ممتعض أو متألم، فقد كانت كل حبة تقوم بعمل هام من الأعمال التي تعطّل جسدي عن ممارستها، فحبة تصلح وظيفة القولون وأخرى تعين المرارة على إفراز مرارتها وثالثة تمتص الغازات المكبوتة في أمعائي. كلها تمنحني الراحة والاستقرار وتمنع رائحة سيئة تهب من فمي أو من خلفي. علّمتني أمي ذلك، ” يجب أن تكون دوماً نظيفاً، أسنانك، جلدك، أظافرك، و الأهم معدتك، يجب أن يكون جسدك طاهراً دوماً حتى تعود له روحك يوماً فيكاد يضيء ولو لم يمسسه نور، أتذكر كل حرف نطقته وكل حكمة علمتها لي، من يوم رحيلها لم أر شارعنا أو منزلنا، كانت تحيطني وتملأ فراغي، تعلمني وتحميني وتوقظني من الغفلة، وكان طفلي الصغير يعرف عن أمي صورها. تلك المعلّقة في غرفتي، والأخرى الساكنة في محفظتي، وهذه الموجودة دوماً على سطح المكتب فوق” اللاب توب”،

-جدتك كانت بتعمل لنا زبادي أحلى من دي..

فلمعت عيناه وابتسم، ضحكت كل ملامحه فرحاً حين أخبرته أننا ربما نذهب يوماً ” لبيت تيتا”.

**

الطريق بين المدينتين ليس طويلاً لكنه متشابه، تتكرر مَشاهده كل بضعة أمتار، شجر متشابك وأراض مزروعة على الجانبين، أسفلت هش ومطبات صناعية و حُفَر عشوائية، لا يستطيع اجتنابها سوى من رافق الطريق كثيرا. أَمَدٌ ممتد من التكرار والمتشابهات، حتى أنني لمّا انتقلت حال زواجي للمدينة الأكثر رحابة، انتقل عملي لمدينتي الأم. فكان الطريق وكنت أنا. أفكر -بينما أقود سيارتي- في طفلي وفي الله وفي شئون الحياة، ترقد تفاصيل الطريق في أنحاء عقلي، تسكن عيناي وقدميّ فأقدر على المشي بعينين مغمضتين بامتداد الطريق، دون أن أتعثّر أو يصيبني اضطراب، أو يتردد تساؤل في عقلي عن دوران المسار أو مطّب صناعي أو حفرة، لكنني لا أصل لكتلة واضحة ملموسة، لنقطة ارتكاز حقيقية أضمها بيدّي. أيتركني هكذا تائهاً ، أبحث متلهفاً للحقيقة، يلاعبني عقلي و أخنق حياتي و أبسطها، لكنني لا أصل إلا لبدايات طرق و لافتات باهتة، تبدو جميعها متشابهة في المنتصف، أولها متباين و آخرها لا أعرفه، و لا أصله. لماذا الأمل إذن، ألا تكون للمعرفة لذة بدون ألم، أتكون عندها المعرفة حيادية، لا تضيف و لا تُنقص؟ لا أصدق و لا أحب التصديق.. فالمعرفة وحدها هدف ضخم، أن تعرف فأنت حينها مالك روحك الأصلي، تزيح بها سلاسلَ و قضباناً من الظلام أو من الأضواء الملونة المقبضة لأنفاسك، تبحث، تحلم، ترجو و تتمنى أن تعرف، و لا تكبر نقطة الأمل داخلك

و لا تصغر، لا تختفي و لا يزيد حجمها إلا لترجع حالاً كما بدأت، فتتعذب أنت بروح تحلم كل لحظة و توشك أن تعلم أن حلمها لن يتجسد أبداً.

**

الباب المفتوح يؤدي لردهة قصيرة، تتوسطها منضدة مستطيلة لسفرة قديمة، زجاجها مشروخ من الأطراف، تتفرع الردهة لغرفتين في أقصى الطرفين، و بينهما حمّام طويل ضيق، و مطبخ يسع موقداً صغيراً و شخصين واقفيْن بالكاد. الإضاءة الباهتة لا تخفي صوت أخي الغليظ مُرّحبّاً بنا، لم تبد عليه المفاجأة بينما أُخذت أنا من ظهوره المباغت، حتى أنني تخيلت رؤية أمي نائمة أعلى سريرها، عيناي نصف مفتوحتين بينما أتنفس بثقل

وبدا جسدي كأنه يتحرك وحده.

هنا السرير العريض تسكن أمامه الكنبة العربي بفرشها الملوّن، ويبدو من أسفله الطشت الألمونيوم الذي اعتادت على ملئه بالبرتقال و”القُرَص” والعيش الفلاحي. هناك التلفزيون الأبيض وأسود متربعاً فوق ماكينة الخياطة المقلوبة رأساً على عقب، تعلوه صورة نقية لنشرة التاسعة البائسة. أحسست بانكماشة جسد طفلي المتمسك بذراعي فمسحت على شعره ليطمئن.

كان صوت أخي قادماً من عمق لا نهاية له، لا أعرف إن كان يدعوني للموافقة والاستقرار جواره أم للهروب، لم أتحقق إن كان صوته يهدهدني أم يهددني، فقد كانت نبرته تحمل كل شعور وكل احتمال، كلمتين فقط :

– نتعشى سوا ؟

– لأ، هنشرب شاي و ننزل.

لم يجادلني أخي واتجه للمطبخ، ثم ابتهج صوته كما لو كان فرحاً بكشف قديم لم ينتبه له إلا اللحظة:

-أجيب لك زبادي؟ انت عارف إن أنا اللي علمتها لأمك..

وارتفعت ضحكته محاولاً امتصاص رهبة واندهاش أغرقا عينيّ، نظر لي طفلي راجياً أن نأكل زبادي” تيتا”، فقلت لأخي”هات”.

لا أعلم تحديداً متى تعلّم أخي صناعة الزبادي أو “تدميس” الفول أو “تخليل” الجزر والخيار، لكّن التصاقه طوال اليوم بأمي لم ينته ببلوغه مبلغ الصبية لاعبي الكرة ومتبادلي المجلات الجنسية. في الوقت القليل الذي يلتحق فيه بأصدقائه كان يشاهدهم و لا يشاركهم، يدخنون و يشربون زجاجة” الكينا أم أربعة جنيه” و يحتضنون فتيات في مثل أعمارهم، وهو يشاهد ولا يبدي اعتراضاً أو موافقة. تستعيده أمنا نهاية اليوم مجهداً من فعل اللاشيء كالعائد من معركة حامية، تحتضنه وأرفض أنا احتضانها متعللاً بأنني أصبحت رجلاً، يذوب هو في جسدها. يحكي لها ما لا يُحكى.

عينا طفلي تلمعان في انتظار كنز قد رسمته مخيلته لا أستطيع توقعه، ينظر لأخي من بعيد فينكمش نحو جسدي، لكن أصابعي العابثة بشعره و كتفه تطمئنه فيشبّ عالياً ليرى حلمه قادماً من بعيد.

كان الكفّان الضخمان يحيطان الصينية الدائرية، تبدو الأصابع ناشبة فيها كمخالب حيوان بري، أكواب زجاجية صغيرة مزركشة وملساء، لا تترك سوى فراغات هينة فيما بينها، المحتوى الشاهق البياض يبدو بياضه مصفراً خلف الزجاج، وأخي يقلب ناظريه بين ما يحمله وبيني. أحدق في عينيه؛ ترتعش شفتاه بخفوت و تهتز الصينية بين أصابعه تكاد تسقط؛ فينشب أظافره بالصينية مصدرة صوتاً يائساً كحشرجة، بينما امتد خيط رفيع من شفتيه بلعاب متقطع متجهاً للأسفل.

– لماذا تبكي؟ الملح المترسب على وجنتيك لن يعيدها..

– لا أقوى على النسيان، ولا أريده..

– هي تسعد بفرحك وتتألم لحزنك..

– أليس من حقها أن تتوقف حياتي قليلاً حزناً عليها؟ أليس من حقي أن أتألم ؟..

– تألم واحزن بداخلك، في أعمق أعماق قلبك، يراك الطفل هكذا فيرتعد قلقاً..

– لكنني لو تظاهرت بأنني حيادي سيرتعد رعباً..

– الحياة لا تتوقف، و أكل العيش لا يتم بالاتكاء على المقعد الصلب و احمرار العينين..

– كانت حياتي؛ وكنت أسعى بدعمها ، فأي حياة و أي عيش الآن..

لم يسعفني لساني ولم ينقذني رأسي بمقولة مبتكرة أو مَتَل أصيل، فنظرت لعينيه مباشرة ثم تذكرتها مرحبة بقدومي أو حاملة أطباق الفكهة و الحلوى تغرق الحجرة في ابتسامتها، فنهنهت حتى أحرقتني لسعات الدموع

و المخاط فوق وجنتيّ. قبّلت جبهته اللامعة، ثم تعانقنا طويلاً.

**

حين انتفضت من استغراقي في امتزاج بدا بلا نهاية، ذهلت لحظة، فالصوت الذي قطع استرسالي كان صاخباً

ومقلقاً، كنت قد نسيت طفلي تماماً فذكّرتني حشرجات حنجرته ، صوت السعال و البصاق الخارج من فمه و أنفه أشعرني بذنب لم أعرف أَقترفته أم لا، حاولت تهدئته، ثم بدأت أمسح فمه ووجهه بمناديل ورقية لم تُجد نفعاً فأخذته سريعاً لحوض الغسيل البدائي، غسلت وجهه ويديه ثم جففتهما، حملته مضموماً لصدري، وخرجت من الباب المفتوح يملؤني أحساس صارم بالخطيئة.

……..

نوفمبر 2018

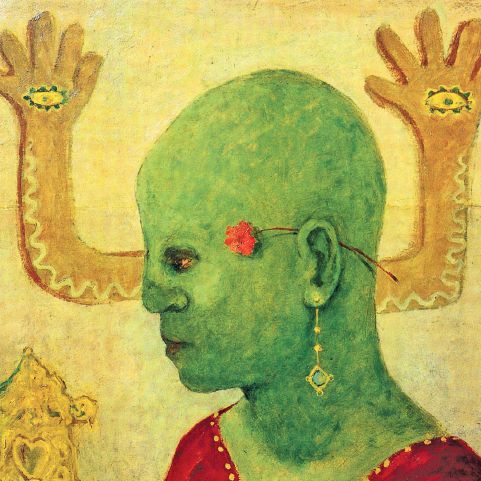

*اللوحة للفنان المصري عبد الهادي الجزار