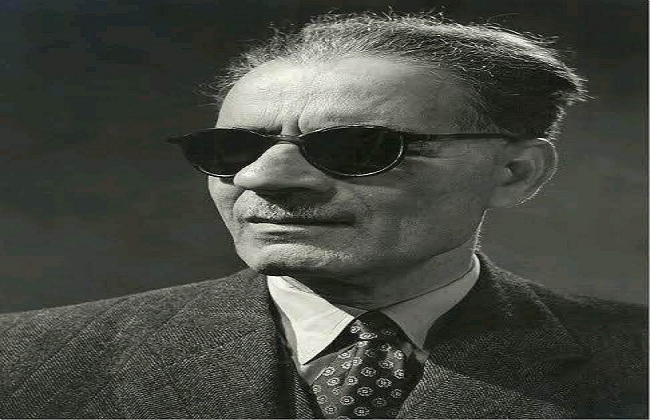

بولص آدم

“لا أكتب ما أكتبه هنا سعياً للفت الانتباه، فأنا أعرف مَن أكون، أكثر ممّن يتخيّل أنه قادر على قياس هويتي أو تصنيفي. إنها مجرد فترة أجدني خلالها أكتب عن نصوص جميلة، أرجو أن تُسعد أصحابها، ومقالات تمسّ قضايا متفرقة. وسأعود قريباً إلى عزلتي، حيث ينتظرني نص طويل… وربما يُنسى كل شيء من جديد. لا بأس. فهذه المقالة لا تطلب شيئاً، ولا تلوّح برجاء. إنها فقط تحاول أن تقول شيئاً مما يشعر به بعض المبدعين، بصمت، ودون أن يُقال.”

في عالم النشر الأدبي، لا تزال هناك منصات وأصوات نادرة تُقرن النصّ بذاته فقط، تقرأ الكلمة بعينها دون أن تسأل عن الاسم أو الخلفية، تفتح الباب أمام الكُتاب على اختلافهم، وترد بلطف حتى حين ترفض، محافظة على احترام الكاتب وفنه. هذه المنصات تستحق منا كل التقدير، فهي بمثابة واحات صغيرة من النزاهة في وسط مشهد يغلب عليه – في كثير من الأحيان – التحيّز والتمييز والشللية.

لكن الحقيقة أن المشهد الأكبر مختلف. ففي مرات كثيرة، يُرسل الكاتب نصّه، مقالته إلخ، إلى جهة نشر أو تحرير، وينتظر ردًا قد لا يأتي أبدًا، أو يصل بعد طول انتظار برسالة مهذبة تُفخّم اللغة لكنها تُفرغ النص من أي فرصة:

“اللغة جميلة، لكننا نبحث عن شيء يلامس الراهن.”

عبارة تبدو عامة، لكنها تخفي واقعًا مريرًا: نصك لم يُرفض لأنه ضعيف، وهو في الراهن حقاً، بل لأنك – ببساطة – “لست من الحلقة”.

“الحلقة”، تلك الدائرة الصغيرة المغلقة التي تحكمها العلاقات الشخصية، الولاءات الاجتماعية، وأحيانًا الانتماءات الجغرافية والثقافية، حيث لا يُقرأ النص بعينٍ نقية، بل من خلال عدسة هوية كاتبه. هي دائرة تتسع لكل شيء إلا للمجهولين، تُفتح لمن يحمل “بطاقة العضوية” غير المكتوبة: الاسم، العلاقة مع الناشر أو المحرر، الحضور المتكرر، أو حتى مجرد العيش في مدينة “مرئية”.

حين يُقصى نص لاعتبارات كهذه، لا نخسر مجرد ورقة، بل نخسر صوتًا حقيقيًا، وتجربة بشرية قد تضيف إلى المشهد نبرة مختلفة ضرورية. هذا التمييز الناعم، الذي قد لا يُعلن لكنه يُمارس، يخلق شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى كتّاب يكتبون من أماكن غير مألوفة، أو ممن لا يجيدون “الظهور”، أو لا يملكون صورًا مع شعراء مشهورين، أو حتى ممن لا يُجيدون لهجة العاصمة.

لقد أصبحت كثير من فضاءات النشر الثقافي أشبه ما تكون بـ “حفلات عشاء خاصة” لا يُدعى إليها إلا من يحمل سيرة قريبة من المضيفين. النصوص تُقرأ، لكن بعينٍ تفتش عن الانتماء قبل المضمون، ويُفضّل دومًا من يرافقه “توصية” أو “اسم مألوف”. في المقابل، تُترك نصوص ناضجة، جريئة، وشديدة الخصوصية، في طابور اللامبالاة.

ومن أكثر المواقف تعبيرًا عن هذه المفارقة: قصة كاتبة شابة أرسلت نصًا إلى ملحق ثقافي لجريدة بارزة، فجاءها الرد بعد أسابيع بعبارة: “نبحث عن شيء أكثر ملامسة للراهن.” فأعادت إرسال النص نفسه إلى منصة أوروبية تُترجم الأدب العربي، فنُشر بسرعة، وترجم، وقرأه جمهور في كوبنهاغن خلال مهرجان أدبي. الفرق؟ هناك، قرأوا النص لذاته، لا لاسم صاحبته.

حتى الجوائز الأدبية، التي يُفترض أن تكون مرآة للتميّز، تحوّلت أحيانًا إلى ساحة تُدار فيها الأسماء أكثر مما تُقرأ النصوص. نُكافأ نصوصًا عادية لأنها تأتي من “داخل الحلقة”، بينما تُترك نصوص لامعة خلف الستار لأنها لا تحمل توقيعًا مألوفًا.

وهذا ليس أمرًا جديدًا، ولا حكرًا على ثقافة بعينها. الكاتب الأميركي جون أبدايك قال ذات مرة:

“الكاتب الجيد هو من يعيش على هامش المائدة الثقافية، لا في صدرها.”

وكأن الإبداع الحقيقي لا يولد في الضوء، بل من العزلة، ومن الشك، ومن الكتابة الخالية من المجاملة والضجيج.

“يا للأسف، حتى هذا لا يعمل هنا. خمس سنوات من الكتابة، روايتان، ثم… صمتٌ ونسيان. وما زلنا، قبل كل شيء، في حالٍ لا نفهمه إلا حين نعجز عن شرحه.”!

هؤلاء الكتّاب الذين يكتبون بصمت، خارج الحلقات المغلقة، يشبهون من يزرعون الأشجار في دروب مهجورة. لا يصفق لهم أحد فورًا، لكن جذورهم تمتد، وكلماتهم تبقى. الزمن، وإن بدا منحازًا، لديه طريقة غريبة في الإنصاف.

وفي النهاية، تبقى الكلمة الصادقة أقوى من المجاملة، والنص الجيد – حتى وإن تأخر – سيشق طريقه مثل ضوءٍ صغير في نفق طويل. أما الحلقات، فمهما ضاقت، لا تقدر أن تمنع الإبداع من أن يتنفس.